Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Houria Bouteldja : RÊVER ENSEMBLE (15/01)

- Mélenchon: Avant veille de censure (14/01)

- "La loi du mort-mélanine" - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré dans "La dernière" (12/01)

- Pour l’arrêt des poursuites contre Abdourahmane Ridouane (12/01)

- Rosa Meyer-Leviné. Vie et mort d’un révolutionnaire (12/01)

- Un fascisme tardif ? Entretien avec Alberto Toscano (12/01)

- Penser l’exil, ou la nécessaire histoire de l’anarchisme (12/01)

- La signification de l’anti-impérialisme aujourd’hui. Entretien avec Tariq Ali (12/01)

- "Macron démission: il n’y a pas d’alternative" (11/01)

- "Les luttes antiracistes sont réduites à des enjeux symboliques" – Entretien avec Florian Gulli (11/01)

- Le socialisme est-il un État providence offrant une égalité des chances ? (11/01)

- La crise du capitalisme chinois (11/01)

- Le bien mystérieux Pierre Lambert, parrain rouge de l’OCI avec François Bazin (11/01)

- Corée du Sud : après l’échec du coup d’Etat, les travailleurs doivent passer à l’offensive ! (08/01)

- Contre la privatisation de la RATP ! - interview d’Ahmed Berrahal (08/01)

- Contre l’austérité et les plans sociaux : la lutte des classes ! (08/01)

- Entretien avec Berivan Firat du CDKF (Conseil démocratique kurde en France) (08/01)

- Soudan, vers une paix pour les seigneurs de guerre ? (08/01)

- Le communisme qui vient, de Bernard Friot et Bernard Vasseur (08/01)

- Où va l’impérialisme allemand ? (05/01)

- L’économie mondiale en 2025 : année folle ou année tiède ? Par Michael Roberts (05/01)

- Ukraine : emprunter le douloureux chemin vers la paix (05/01)

- Où en sont les « socialistes » aux États-Unis ? (05/01)

- Pour gagner, la gauche doit-elle en revenir aux partis de masse ? (05/01)

- Narcotrafic : Darmanin et Delogu ne peuvent pas SE SNIFFER (05/01)

Les élections législatives en Grèce et la faillite de Syriza

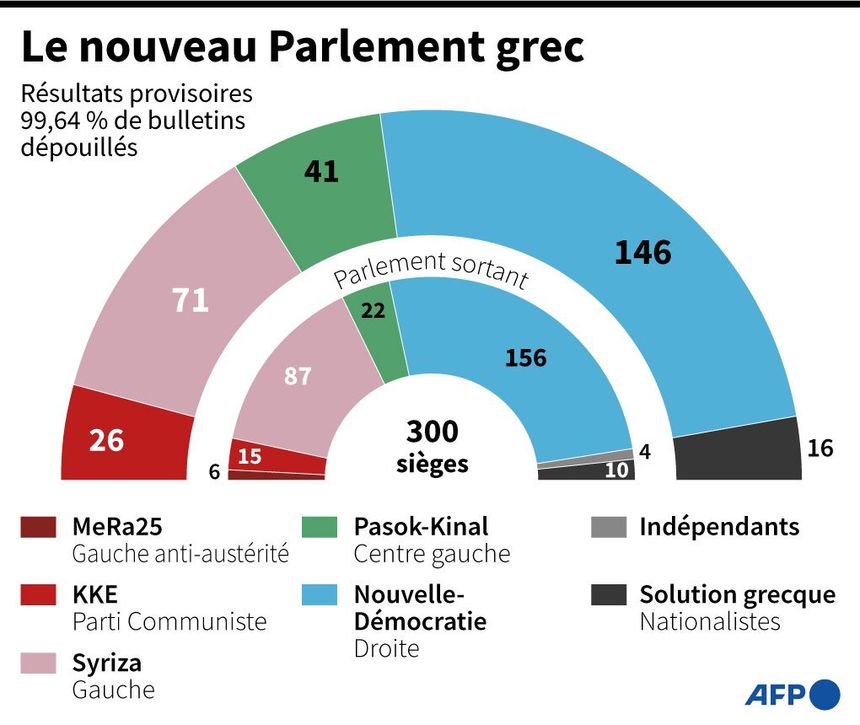

Les élections législatives grecques du 21 mai ont été largement remportées par le parti de droite Néa Demokratía (Nouvelle Démocratie). Pour l’opposition, en particulier pour Syriza, la défaite est cinglante. ND arrive largement en tête en recueillant 40,79% des suffrages, soit plus du double de Syriza, qui n’obtient que 20,07%. Le parti de Mitsotákis manque de peu la majorité absolue (146 sièges obtenus sur les 151 requis). Les sondages prédisaient certes la victoire de ND, mais pas un tel triomphe : la quasi-totalité des enquêtes évoquaient un écart de moins de 10 points entre les deux partis, avec ND entre 32% et 36%, et Syriza entre 25% et 33%.

Triomphe de la droite, même sans majorité absolue

Les 40,79% obtenus par ND ne suffisent certes pas à lui garantir une majorité absolue. Néanmoins, cela ne remet nullement en cause son succès. Depuis le début de la campagne, Mitsotákis a présenté l’élection du 21 mai comme un simple tour préliminaire. L’enjeu n’était pas de remporter la majorité absolue lors de cette élection, mais de préparer la suivante. Néa Demokratía sait en effet que le temps joue pour elle. Le gouvernement Mitsotákis a fait voter une réforme de la loi électorale qui revient sur celle du précédent gouvernement Syriza instaurant la proportionnelle intégrale, et qui rétablit une prime majoritaire pour la liste qui arrive en tête. L’une des particularités constitutionnelles grecques précise cependant que les modifications des lois électorales n’entrent pas en vigueur dès la prochaine élection, mais lors de l’élection n+1. Pour ND, l’enjeu était donc seulement d’arriver en tête, en sachant qu’en l’absence de majorité absolue, des élections seraient reconvoquées, et qu’ils pourraient alors bénéficier de la prime majoritaire pour constituer aisément la majorité en question. C’est ce qui devrait effectivement arriver dès fin juin, et Mitsotákis est désormais assuré de se présenter aux nouvelles élections avec un écart beaucoup plus confortable que celui prévu.

La défaite de Syriza

À regarder les choses de l’extérieur, le résultat de dimanche dernier a de quoi surprendre. Mitsotákis, premier ministre grec sortant et leader de ND, est entré en campagne affaibli par les scandales, en particulier suite à la mise sur écoute d’opposants politiques et de journalistes (scandale qui a en retour profité à Androulákis, nouveau leader du PASOK, qui a été l’objet d’écoutes). L’accident de train de Tempi fin février 2023 a également suscité une colère considérable en Grèce, en rappelant les ravages des politiques de privatisation du réseau public. De façon générale, la dynamique des mouvements sociaux en Grèce témoigne d’un rejet toujours puissant des politiques austéritaires et des contraintes budgétaires européennes.

Pourtant, Syriza s’est avéré incapable de capitaliser sur cette situation. Si l’on considère les résultats d’un peu plus près, il apparaît effectivement, contrairement à ce que claironnent les partisans de ND, que les élections de dimanche ne marquent pas tant l’écrasement de la gauche en général que la faillite de Syriza, arrivée au pouvoir en 2015 sur des bases anti-libérales et éjectée en 2019 au profit de la droite. L’ensemble des listes de gauche au sens large (jusqu’au parti social-démocrate PASOK) rassemble plus de 45% des voix, avec même des succès pour le PASOK (11,45% des voix contre 8,1% en 2019) et le Parti communiste (7,23% contre 5,3% en 2019). C’est Syriza que ces élections désavouent brutalement, avec une chute de plus 10 points par rapport aux élections – elles-mêmes perdues – de 2019 (31,53% des voix à l’époque).

Le prix de la capitulation

Cet échec retentissant de Syriza doit d’abord s’analyser comme le prix de tous ses renoncements pendant son exercice du pouvoir, entre 2015 et 2019. Syriza a conquis le pouvoir en pleine crise de la dette grecque, sur la base d’une politique anti-libérale qui promettait de mettre fin aux saignées austéritaires et de refuser les diktats budgétaires imposés par l’Union européenne. Tsípras a été porté par un spectaculaire soutien populaire lors du référendum de 2015, suite à l’échec des négociations avec la troïka, où le peuple grec a massivement rejeté le plan d’austérité que voulaient imposer l’UE, la BCE et le FMI. Or, l’espoir a été trahi. Il s’est très vite avéré qu’aucune marge de manœuvre n’était possible dans le cadre de l’UE, avec lequel le gouvernement Tsípras n’a pas osé rompre alors que l’économie grecque se trouvait au plus fort de la crise. Syriza, comme le PASOK contre lequel elle s’était constituée, s’est alors transformée en une nouvelle courroie de transmission de toutes les mesures d’austérité imposées par les institutions internationales. Loin même de limiter la casse, la politique du gouvernement Syriza a été pour le peuple grec aussi violente que celle de ses prédécesseurs. Tout particulièrement, c’est sous le gouvernement Syriza que s’est accélérée la mise en vente de la Grèce, avec par exemple les privatisations du rail ou la vente du port du Pirée. L’intégralité du patrimoine grec est aujourd’hui mise en gage. L’accident ferroviaire de Tempi, qui a engendré plus d’une cinquantaine de morts et qui est immédiatement devenu en Grèce le symbole des désastres de la privatisation, engage en fait directement la responsabilité de Syriza.

Dans ce contexte, insister sur les contraintes imposées de l’extérieur ne suffit plus à conserver la confiance du peuple. Si la figure de Tsípras jouit encore manifestement d’une certaine sympathie à gauche, apparaissant pour beaucoup comme victime autant que comme commanditaire direct de la politique austéritaire menée, il est certain que les trahisons du gouvernement Syriza ont confirmé l’idée que les partis institutionnels étaient « tous les mêmes », et que la gauche anti-libérale n’avait rien de différent à apporter par rapport aux autres partis. C’est sur cette désillusion que prospère aujourd’hui la droite, ou que peut même se relancer le vieux PASOK : après tout, le discours selon lequel la gauche fait de son mieux mais n’a pas le choix est celui que le parti social-démocrate assume depuis le début, et Syriza en a apporté en acte une confirmation

On objectera peut-être, pour relativiser l’importance des fautes de Syriza, que ses trahisons n’expliquent pas la chute spectaculaire entre les élections perdues de 2019 et celles de 2023. Entre les deux, c’est la droite qui était déjà au pouvoir. L’argument n’est qu’en partie vrai. En fait, il est assez logique que la chute du parti au pouvoir jusqu’en 2019 se fasse particulièrement sentir aujourd’hui. En 2019, Tsípras était le premier ministre sortant, qui avait terrassé le PASOK aux précédentes élections. Il n’y a pas à s’étonner que dans ces conditions, Syriza soit restée à un haut niveau dans les suffrages (plus de 32%, contre plus de 39% pour la droite) : le parti sortant s’imposait comme le champion naturel de son camp politique, et Syriza ne pouvait dans ce contexte que capter une partie importante des voix de gauche. En revanche, dès lors que l’organisation est devenue un simple parti d’opposition parmi d’autres (fût-ce le plus important), les raisons de voter pour elle au détriment des autres listes de gauche se sont affaiblies. En fait, les 32% de 2019 étaient en partie un trompe-l’œil sur le rejet profond que la politique d’austérité menée par le gouvernement Tsipras a inspiré dans l’électorat de gauche, et les élections de dimanche dernier permettent au contraire d’en prendre toute la mesure. L’abstention sur laquelle insistent aujourd’hui beaucoup les partisans de Syriza ne saurait dans ce contexte constituer une explication alternative : l’abstention n’explique rien, c’est elle-même qui doit être expliquée ; le fatalisme qu’a engendré le bilan de la gauche anti-libérale au pouvoir face aux institutions internationales est lui-même un important ferment de l’abstention.

Il faut encore ajouter que Syriza paye le prix d’une campagne qui a largement renoncé à mettre en avant une ligne de classe nette. Si les références à l’anti-libéralisme et le recours à certains tropes rhétoriques de radicalité ont continué de teinter son discours, sur le fond, il est clair que Syriza n’avait plus aucun élément de rupture à faire valoir. Le programme porté était particulièrement flou et indigent, et il a pour cette raison été très peu mis en avant. Plutôt que de défendre un projet de rupture en positif, l’essentiel de la campagne a été consacré à attaquer Mitsotákis et à dénoncer les scandales. Comme le PASOK – qui, au lieu d’être définitivement liquidé, a profité de la situation pour se refaire une santé grâce à son dynamique leader Androulákis –, Syriza accepte aujourd’hui le cadre général fixé par les mémorandums, et n’a donc rien de substantiel à proposer aux travailleurs/ses. La seule stratégie de communication possible devient alors de raconter que le plus dur est derrière le peuple grec, et que le pays est désormais sorti des programmes de réformes structurelles imposés par l’UE. C’est un discours qui ne se démarque que superficiellement de celui du PASOK ou même, sur ce point, de la droite ; il ne saurait effacer les blessures imposées au peuple grec au nom de ces plans d’austérité. C’est de plus un discours largement illusoire, puisque la mise sous tutelle de la Grèce n’est évidemment pas prête d’être remise en cause : les engagements pris par le pays auprès de l’UE courent encore sur des décennies.

Pas de percée dans la gauche radicale

Les capitulations successives de Syriza n’avaient pas manqué d’amener une reconfiguration du paysage politique à la « gauche de la gauche ». Dès août 2015, des dissidents de Syriza ont fondé Unité Populaire (UP) en opposition à l’accord passé entre le gouvernement Tsípras et l’UE – cet accord prévoyait une nouvelle vague de mesures d’austérité en échange d’un prêt de 86 milliards. Suite à l’échec électoral de septembre 2015 où Unité populaire a manqué la barre des 3% nécessaires pour entrer au Parlement (payant le prix d’une opposition peu conséquente et tardive à Tsipras), une frange d’UP, menée par l’ancienne présidente du Parlement Zoé Konstantopoúlou, a fondé un nouveau parti nommé « Cap sur la liberté ». Sa ligne principale est encore aujourd’hui la fidélité au « non » du référendum de 2015.

De son côté, le reste d’Unité Populaire (qui s’était effondré aux élections de 2019 avec 0,28%) a fini par constituer une coalition avec l’organisation de Yanis Varoufákis, ancien électron libre du gouvernement Tsípras. Varoufákis incarne dans l’opinion publique, malgré différentes hésitations et revirements quelque peu opportunistes, une figure de désobéissance aux institutions européennes. Il est vrai que les dernières résolutions de son parti MéRA-25 ont permis quelques clarifications concernant en particulier la rupture avec la zone euro.

Ni Cap sur la liberté, ni l’alliance Unité populaire/MéRA-25 n’ont réussi de percée lors des élections de dimanche dernier : 2,89% des voix pour le premier (en progression par rapport aux 1,46% de 2019), et 2,63% pour la seconde (qui perd donc ses élus au parlement puisque MéRA-25 avait atteint seul 3,4% en 2019). Ce dernier résultat peut légitimement être considéré comme un échec, étant donné que Varoufákis avait bénéficié d’un certain engouement pendant la campagne et que différents sondages l’annonçaient entre 4% et 5% (et plus de 10% chez les plus jeunes). Quant au regroupement anti-capitaliste et anti-institutionnel Antarsya, il plafonne à 0,54%, en très légère progression.

Finalement, c’est le Parti communiste grec (KKE) qui tire (relativement) son épingle du jeu, en recueillant 7,23% des suffrages. Comment expliquer la progression de ce parti pourtant sclérosé et encore foncièrement stalinien ? Il bénéficie d’une part d’une base solide qui lui semble relativement indéfectible. Contrairement à la France, l’électorat traditionnel du PC n’a pas été capté par une extrême-droite de plus en plus institutionnelle ; si Néa Demokratía représente une droite nationaliste particulièrement brutale, l’extrême-droite à proprement parler reste électoralement plus faible qu’en France ou dans d'autres pays européens. Néanmoins, cette dernière s’est recomposée et progresse (suite à l’interdiction d’Aube dorée), en cumulant plus de 7% : 4,5% pour Solution grecque et près de 3% pour Victoire. D’autre part, le KKE est presque mécaniquement l’un des bénéficiaires des désillusions engendrées par la gauche anti-libérale : face à tous ses revirements, une partie de la gauche, y compris des jeunes, se retourne vers le parti historique qui, lui, apparaît comme le seul à avoir toujours su garder sa ligne – fût-ce au prix d’un sectarisme qui tend à la sclérose.