Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Houria Bouteldja : RÊVER ENSEMBLE (15/01)

- Mélenchon: Avant veille de censure (14/01)

- "La loi du mort-mélanine" - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré dans "La dernière" (12/01)

- Pour l’arrêt des poursuites contre Abdourahmane Ridouane (12/01)

- Rosa Meyer-Leviné. Vie et mort d’un révolutionnaire (12/01)

- Un fascisme tardif ? Entretien avec Alberto Toscano (12/01)

- Penser l’exil, ou la nécessaire histoire de l’anarchisme (12/01)

- La signification de l’anti-impérialisme aujourd’hui. Entretien avec Tariq Ali (12/01)

- "Macron démission: il n’y a pas d’alternative" (11/01)

- "Les luttes antiracistes sont réduites à des enjeux symboliques" – Entretien avec Florian Gulli (11/01)

- Le socialisme est-il un État providence offrant une égalité des chances ? (11/01)

- La crise du capitalisme chinois (11/01)

- Le bien mystérieux Pierre Lambert, parrain rouge de l’OCI avec François Bazin (11/01)

- Corée du Sud : après l’échec du coup d’Etat, les travailleurs doivent passer à l’offensive ! (08/01)

- Contre la privatisation de la RATP ! - interview d’Ahmed Berrahal (08/01)

- Contre l’austérité et les plans sociaux : la lutte des classes ! (08/01)

- Entretien avec Berivan Firat du CDKF (Conseil démocratique kurde en France) (08/01)

- Soudan, vers une paix pour les seigneurs de guerre ? (08/01)

- Le communisme qui vient, de Bernard Friot et Bernard Vasseur (08/01)

- Où va l’impérialisme allemand ? (05/01)

- L’économie mondiale en 2025 : année folle ou année tiède ? Par Michael Roberts (05/01)

- Ukraine : emprunter le douloureux chemin vers la paix (05/01)

- Où en sont les « socialistes » aux États-Unis ? (05/01)

- Pour gagner, la gauche doit-elle en revenir aux partis de masse ? (05/01)

- Narcotrafic : Darmanin et Delogu ne peuvent pas SE SNIFFER (05/01)

Situation explosive en Grèce : les travailleurs parviendront-ils à vaincre ?

Les fragilités de la zone euro

Pour fonctionner correcte-ment, une union monétaire capitaliste doit avoir des mécanismes qui permettent de faire face aux asymétries structurelles (écart des gains de productivité, taux d’endettement, etc.) et d’absorber les chocs asymétriques (pertes de croissance, difficultés budgétaires, sorties de capitaux) qui affectent certains pays de l’union. La mobilité des forces de travail et du capital doit être suffisamment forte pour homogénéiser les conséquences de ces chocs entre les différents pays de l’union. Or ces mécanismes n’existent pas dans la zone euro. Il n’y a pas non plus de dispositifs institutionnels qui permettraient que les pays en mauvaise santé bénéficient automatiquement de transferts publics pour amortir les chocs. Le budget de l’UE est ridiculement faible (1,1% du PIB européen), les traités européens interdisent les aides directes de l’UE à un pays membre et la Banque centrale européenne a interdiction d’acheter des titres de dette émis par les États (ce qui permettrait de faire baisser les taux d’intérêt, comme cela se fait aux États-Unis). En l’absence de mécanisme de péréquation budgétaire au niveau européen, il y a un risque d’hétérogénéité croissante, qui menace la stabilité de la zone euro. Nouriel Roubini, présenté par les médias comme l’économiste qui a su prédire la crise avant tout le monde, va jusqu’à prédire l’explosion de la zone euro.

Aujourd’hui, quand un pays de la zone euro subit un choc (un choc financier pour la Grèce avec une montée des taux d’intérêt ; un choc économique pour l’Espagne, particulièrement pénalisée par l’explosion de la bulle immobilière...), il n’y a qu’un seul « remède » : la cure d’austérité, qui frappe essentiellement les travailleurs. Alors qu’un pays souverain pourrait dévaluer sa monnaie pour regagner en compétitivité, c’est impossible pour un pays de la zone euro : l’ajustement se fait par la baisse des salaires et des prix (déflation). Un pays en difficulté aurait-il alors intérêt à sortir de la zone euro ? Non, puisque les États de la zone euro s’endettent en euros… Une sortie de la zone, qui s’accompagnerait automatiquement d’une dévaluation de la monnaie nationale (recréée), ferait alors exploser les sommes à rembourser. Cela entraînerait probablement un défaut de paiement (l’effacement de ses dettes) de l’État qui prendrait ce risque. Avec pour conséquence un plan d’ajustement drastique pour espérer regagner la confiance des investisseurs. Le défaut de paiement de la Grèce ou d’un autre État aurait des conséquences catastrophiques sur les autres économies, puisque les banques (européennes notamment) détiennent des titres de la dette grecque. La zone euro est donc une prison de laquelle on ne sort pas indemne.

Bref, il n’est dans l’intérêt d’aucun pays de la zone euro de laisser s’écrouler l’un des siens. Ce n’est pas une question de « générosité » ou de « solidarité », mais de sauvegarde du système bancaire européen. D’ailleurs, Sarkozy et Merkel comptent bien mettre le moins possible la main à la poche, en exerçant la pression maximale sur l’État grec pour qu’ils appliquent les contre-réformes le plus rapidement possible. Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils vont y réussir : les conséquences du développement de la crise en Europe sont difficiles à prévoir, mais peuvent être catastrophiques.

L’économie grecque au bord du gouffre

La situation de l’économie grecque est critique. Elle s’enfonce dans la récession : - 0,5% au 3e trimestre 2009, puis -0,8% au 4e. L’investissement est en chute libre et le taux de chômage atteint désormais 10,3%, contre 7,9% un an plus tôt. Le déficit commercial est énorme (10% du PIB). Le déficit budgétaire a atteint 12,7% du PIB en 2009 et la dette publique est aujourd’hui d’environ 118% du PIB. L’explosion récente de la dette est due notamment au fait que l’État est venu massivement au secours des banques : en garantissant les emprunts faits par les entreprises, l’État a pris en charge les intérêts de celles qui ont fait défaut dans leurs remboursements.

Les agences de notation ont dégradé la note de la Grèce (quant à sa capacité à rembourser sa dette), ce qui a eu pour effet immédiat de déchaîner la spéculation et de faire grimper les taux d’intérêt, alimentant un cercle vicieux pouvant conduire au défaut de paiement de l’État grec. Les écarts de taux entre l’Allemagne (environ 3%) et la Grèce (environ 6-7%) deviennent impressionnants pour des pays ayant la même monnaie.

Désormais, il s’agit de faire payer plein pot les travailleurs pour le sauvetage des capitalistes. Sous peine de ne plus pouvoir rembourser les intérêts de la dette, l’État grec va multiplier les contre-réformes.

CDS : l’instrument privilégié de la spéculation contre la dette des États

Les Credit Default Swaps (CDS) permettent en principe au détenteur d’un titre de créance (comme un obligation émise par un État) de s’assurer contre le risque de défaillance d’un emprunteur. Le risque est ainsi transféré du créancier vers un tiers, moyennant le paiement d’une prime. Cette prime est d’autant plus forte que le risque de défaillance est perçu comme important : il y a une corrélation étroite entre la prime et le niveau des taux d’intérêt auquel l’emprunteur s’endette.

À la différence d’une assurance classique, les CDS peuvent être acquis par un investisseur qui ne détient pas le titre de créance que les CDS assurent : on parle de « couverture à découvert ». C’est comme si quelqu’un souscrivait une assurance contre les dégâts des eaux pouvant survenir dans la maison de son voisin ! Les CDS basculent d’une logique de protection à une logique de spéculation : l’acquéreur à découvert des CDS a alors intérêt à ce que le risque de défaut augmente, pour que le cours du CDS (le niveau de la prime) augmente.

Pour le cas de la Grèce, des fonds spéculatifs ont acheté des CDS sur la dette grecque. L’augmentation de la demande des CDS a mécaniquement fait monter leur valeur, augmentant la perception du risque de défaut de paiement de l’État grec, et donc accroissant les charges financières de l’État grec. Ensuite, soit l’augmentation des taux d’intérêt rend la situation de l’État grec de plus en plus précaire, et le cours des CDS continue à monter ; soit il y a un « plan de sauvetage » ou une cure d’austérité suffisamment crédible pour rassurer sur la solvabilité de l’État grec : dans ce cas, les fonds spéculatifs vendent plus chers les CDS acquis à bas prix et réalisent un gain important. Dans tous les cas de figure, les fonds spéculatifs (et les banques qui émettent les CDS) sont gagnants sur le dos des travailleurs.

Il faut cependant garder à l’esprit que la spéculation n’est pas déconnectée des fondements économiques réels. Pour que les attaques spéculatives fonctionnent, il faut qu’il y ait un terrain qui les rendent crédibles, et donc qu’il y ait un risque de défaut de paiement sous-jacent, que les attaques contribuent à aggraver, alimentant un cercle vicieux qui peut accélérer le défaut de paiement d’un État si des mesures drastiques ne sont pas prises pour y faire face.

Les mesures gouvernementales contre les travailleurs

Depuis décembre 2009, les annonces gouvernementales se succèdent : il s’agit de taper toujours plus fort pour « rassurer » les marchés et éviter le défaut de paiement. Entre décembre et février, le gouvernement a fait les annonces suivantes :

- Fonctionnaires

: gel du salaire, baisse de 10% des primes, diminution des heures

supplémen-taires, arrêt total des embauches ;

- Hausse de la fiscalité : suppression d’exonérations fiscales, augmentation des droits d’accises sur le tabac et les alcools, mesures pour limiter la fraude fiscale et création d’un impôt sur la fortune (pour faire croire que les efforts sont équitablement répartis) ;

- Recul de deux ans de l’âge de départ à la retraite (de 61 à 63 ans) ;

- Mise en place de réformes structurelles pour flexibiliser le marché du travail.

Le 3 mars, le Premier ministre Papandréou a annoncé un nouveau plan d’austérité (« Mesures d’urgence pour faire face à la crise financière), voté par le Parlement deux jours plus tard en procédure d’urgence. Les nouvelles mesures annoncées doivent permettre de dégager 4,8 milliards d’euros d’économies (qui s’ajoutent aux 15 milliards des premiers plans) :

- Salariés du privé et du public : gel des retraites ;

- Fonctionnaires : réduction de 30% du 13e mois des fonctionnaires et de 60% de leur 14e mois ;

- Fiscalité : hausse de deux points de la TVA, de 20% des taxes sur l’alcool, de 8 centimes par litre d’essence (qui s’ajoutent aux 25 centimes de février), de 63% du prix des cigarettes.

Le gouvernement pourrait devoir aller encore plus loin, notamment en privatisant à tour de bras. Il reste encore 52 entreprises publiques, dont la société des chemins de fers qui perd 2 milliards d’euros tous les ans. Comme condition de son « aide », le FMI pourrait alors exiger que les entreprises publiques soient bradées aux capitalistes.

Les bourgeoisies européennes sont unies pour faire payer la crise aux travailleurs

Depuis

plusieurs mois, les dirigeants européens mettent la pression sur le

gouvernement grec pour qu’ils prennent des mesures drastiques

d’austérité. Si pendant des mois ils n’ont pas annoncé de

plan de soutien à la Grèce, ce n’est pas seulement par

incapacité à se mettre d’accord, mais avant tout pour forcer le

gouvernement grec à mettre en place une thérapie de choc contre

les droits des travailleurs. Ce qui se passe en Grèce est un test

d’une importance cruciale : si la bourgeoisie gagne, ce serait

le feu vert pour étendre ces attaques à l’ensemble de l’UE. Il

y a donc bien une alliance objective entre les spéculateurs, le

capital financier et les gouvernements bourgeois, pour orchestrer

une mise en scène et une dramatisation visant à anéantir les

résistances du prolétariat. En faisant subir une défaite

cinglante au prolétariat grec, particulièrement combatif, les

bourgeoisies européennes obtien-draient une victoire décisive et

lourde de conséquences pour les travailleurs d’Europe.

En Allemagne, la bourgeoisie a lancé une campagne hystérique et nationaliste contre le peuple grec, afin d’empêcher que le prolétariat allemand se solidarise avec le prolétariat grec. Le journal populaire Bild a écrit par exemple : « L’Allemagne a aussi de grosses dettes mais nous les remboursons, parce que nous nous levons tôt le matin et travaillons toute la journée. » Il fallait peindre les Grecs comme des profiteurs pour justifier le fait que c’était aux travailleurs grecs de payer pour leur fainéantise passée. Et si cela ne suffisait pas, Bild suggère même au gouver-nement grec de vendre plusieurs îles. Cette campagne n’a d’ailleurs pas épargné la France, y compris les journaux de la gauche bourgeoise ; ainsi Libération sous-titrait le 06/02 : « Une société habituée à vivre des fonds publics. »

Afin de mieux coordonner leurs politiques économiques, l’idée d’un gouvernement économique européen a fait son retour. Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre de Belgique entre 1999 et 2008, actuel président du groupe libéral au parlement européen, plaide pour des réformes coordonnées, notamment sur la question centrale des retraites : « Pour les retraites, il faut aller dans telle direction par étapes ; pour le marché du travail, les réformes devraient viser tel résultat. Je vois ça comme une sorte d’autoroute sur laquelle les États rouleraient sans pouvoir trop dévier à droite ou à gauche, de sorte que leurs économies se développent dans le même sens. » (1) Il pense d’ailleurs qu’il y a un consensus entre la « gauche » et la « droite » pour avancer dans ce sens : « Avec les chefs des autres groupes, le Parti populaire européen et les socialistes, nous gérons une institution qui est désormais sur un pied d’égalité avec le Conseil. Nous avons créé une majorité "proeuropéenne" qui jugera toutes les propositions qui viennent de la commission et du conseil en fonction de ce critère : est ce que ça fait avancer l’Europe ? » L’Allemagne met en outre en avant la création d’un Fond Monétaire européen, qui pourrait prendre des sanctions contre les mauvais élèves de l’Europe.

La quasi-tutelle de l’Union européenne sur l’État grec

Le gouvernement Papandréou s’est engagé à réduire son déficit public à 8,7% en 2010, puis à 5,6% en 2011 et à 2,8% en 2012. Il devra se soumettre à un suivi mensuel du Conseil européen et sera surveillée en permanence par la Commission. Si les résultats sont jugés insuf-fisants, le Conseil pourra exiger des mesures additionnelles et même imposer des sanctions financières (comme l’autorise l’article 104-11 du traité régissant l’UE).

Merkel a même été jusqu’à évoquer la possibilité d’exclure purement et simplement un pays de la zone euro si sa politique n’était pas jugée adéquate. C’est pour le moment un effet d’annonce, puisque cette possibilité n’existe pas aujourd’hui dans les traités (mais Merkel envisage de modifier les traités d’ici la fin de l’année). En outre, l’Allemagne et les autres pays de la zone euro n’y auraient pas intérêt puisque le défaut de paiement de l’État grec aurait de graves conséquences sur les banques européennes (notamment françaises et allemandes) qui financent la dette grecque. Toutefois, il n’est pas exclu, si la crise s’aggrave, que les principaux dirigeants européens obligent les États les plus faibles à être mis sous tutelle budgétaire de l’UE, en donnant la possibilité à l’UE ou à la zone euro de décider directement de la politique budgétaire des États membres surendettés. Tout doit être mis en œuvre pour appliquer les mesures d’austérité.

Après quelques tergiversations, la ligne dure l’emporte : l’Allemagne impose son « plan de soutien » à la Grèce

Si les bourgeoisies européen-nes étaient fondamentalement d’accord pour faire payer les travailleurs grecs, des positions divergentes se sont exprimées et la tension est montée entre l’Allemagne et la France, avant que Sarkozy ne capitule devant Merkel. Sarkozy plaidait pour une aide strictement européenne à taux réduits en relâchant la pression sur le gouvernement grec, alors que Merkel plaidait pour une aide européenne limitée et fortement conditionnée, tout en associant le FMI (ce qui exigera des mesures d’austérité supplémentaires et des réformes structurelles). C’est cette ligne dure qui l’a emporté pour l’essentiel, marquant la détermination de la bourgeoisie à en découdre, quels que soient les risques. Si Sarkozy plaidait pour la « modération », ce n’est pas parce qu’il aurait une sensibilité plus « sociale » que Merkel, mais c’est parce qu’il doit tenir compte des risques de contestation qu’entraîne-raient des mesures trop brutales en Grèce, mais aussi plus tard en France si le déficit budgétaire venait à s’aggraver encore...

Alors que l’option d’un recours au FMI semblait dans une premier temps exclue, Merkel y a rallié un groupe de 5 pays (Pays Bas, Finlande, Italie, Suède, Royaume Uni), puis le président de la Commission européenne (Barroso), avant de faire plier Sarkozy le 25 mars. La voie était alors ouverte à une déclaration à l’unanimité des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro le 25 mars au soir (2). Cette déclaration prévoit un financement potentiel « en dernier recours », constitué de prêts du FMI (pour un quart à un tiers) et de prêts bilatéraux de l’ensemble des États membres de la zone euro au prorata de leur poids économique (pour deux tiers à trois quarts). Les prêts bilatéraux seraient soumis à de « fortes conditionnalités » et à des taux punitifs (supérieurs aux taux moyens des pays de la zone euro) pour qu’ils ne puissent s’assimiler à des « subventions ». Pour être activé, le plan exige l’accord de l’ensemble des pays de la zone euro. La pilule serait donc très amère… mais Papandréou n’a pas d’autre choix que d’accepter sans rechigner ; il a même été jusqu’à se dire « très satisfait » ! En tout cas, la crise n’est pas terminée, puisque l’annonce de l’accord n’a pas empêché la hausse des taux d’intérêt des obligations grecques (lors d’un nouvel emprunt obligataire de 5 milliards le 29 mars), accentuant la pression sur le gouvernement grec. Le 8 avril, les taux à 10 ans sur la dette grecque affichaient le record de 7,4% (soit 4,6 points de différentiel avec l’Allemagne) et Papandréou a annoncé dans la foulée une nouvelle accélération du rythme des réformes. Alors qu’il est de plus en plus probable que la Grèce soit contrainte de solliciter l’aide promise, les dirigeants européens ont du préciser (le 11 avril) les modalités de leur « soutien » : 30 milliards d’euros de prêts bilatéraux (à un taux d’au moins 5%) et 10 milliards de prêts du FMI.

Après la Grèce, à qui le tour ?

Si la Grèce est un maillon faible, ce n’est pas le seul. C’est aujourd’hui le Portugal qui est dans l’œil du cyclone. Pourtant, le plan du gouvernement « socialiste » de Socrates prévoit le gel des salaires des fonctionnaires pendant quatre ans, le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, la suppression de mesures pour les chômeurs de longue durée, le gel de certains investissements publics (lignes TGV) et la privatisation de 18 entreprises publiques. Cela n’a pas empêché l’agence de notation Fitch de dégrader le 24/03 la note de la dette portugaise, entraînant la hausse des taux d’intérêt. Si l’agence a jugé le plan du gouvernement portugais « globalement crédible », elle lui demande d’aller encore plus loin !

Cette agence menace également le Royaume-Uni, la France et l’Espagne de dégrader leur note si ces pays ne prennent pas des mesures de réduction de déficit « plus crédibles ». Le message est clair : ce ne sont pas les États qui régulent la finance (malgré les gesticulations d’un Sarkozy) mais celle-ci qui fixe les grandes orientations de leurs politiques budgétaires. C’est d’autant plus vrai pour la France, qui a décidé de lever sur les marchés les 35 milliards du « grand emprunt » (27 milliards sont encore à lever).

Le gouvernement irlandais a été le premier à mettre en place un plan d’austérité : baisse de salaire des fonctionnaires, baisse des allocations sociales, hausse des impôts. Fin janvier, le gouvernement espagnol de Zapatero a donné le feu vert à un plan de rigueur destiné à économiser 50 milliards d’euros sur trois ans, accompagné d’un recul de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans. Le Royaume Uni a relevé la TVA le 1er janvier, augmenté les impôts et baissé les prestations sociales. En France, avant la « pause » annoncée fin 2011, Sarkozy va taper très fort en faisant passer notamment une réforme des retraites.

La mobilisation des travailleurs grecs face à l’obstacle des bureaucraties syndicales

Dès le début de la crise, le premier ministre Papandréou a appelé « les hommes et les femmes de Grèce à faire corps avec la cause commune qui est de sauver le pays », allant même jusqu’à dire le 5 février : « Il n’y a pas de place pour les grèves ou arrêts de travail, chaque citoyen doit s’engager et venir en aide au pays. » Appel reçu 5 sur 5 par les puissants bureaucrates de GSEE et d’ADEDY. En effet, les deux confédérations syndi-cales du pays, dont les directions sont intimement liées au PASOK (il est d’ailleurs de tradition que les dirigeants de GSEE deviennent ministres du travail des gouvernements « socialistes »), n’ont jamais remis en cause les mesures d’austérité du gouvernement. Elles veulent simplement que les efforts soient équitablement partagés. « Nous refusons de payer le prix d’une crise dont nous ne sommes pas responsables », affirme la direction de GSEE, mais elle ajoute aussitôt qu’il n’y a pas que les travailleurs qui doivent faire des sacrifices : elle admet ainsi que les mesures anti-ouvrières sont nécessaires, mais demande à Papandreou de prendre aussi une ou deux mesurettes symboliques contre le patronat.

Tout au long de la crise, et particulièrement début mars, au moment où la lutte des classes s’est intensifiée, les bureaucrates ont joué un rôle clé pour l’aider à faire passer ses mesures. C’est ce que nous allons voir maintenant, par un rapide résumé du déroulement des mobilisations.

Les organisations politiques et syndicales en Grèce

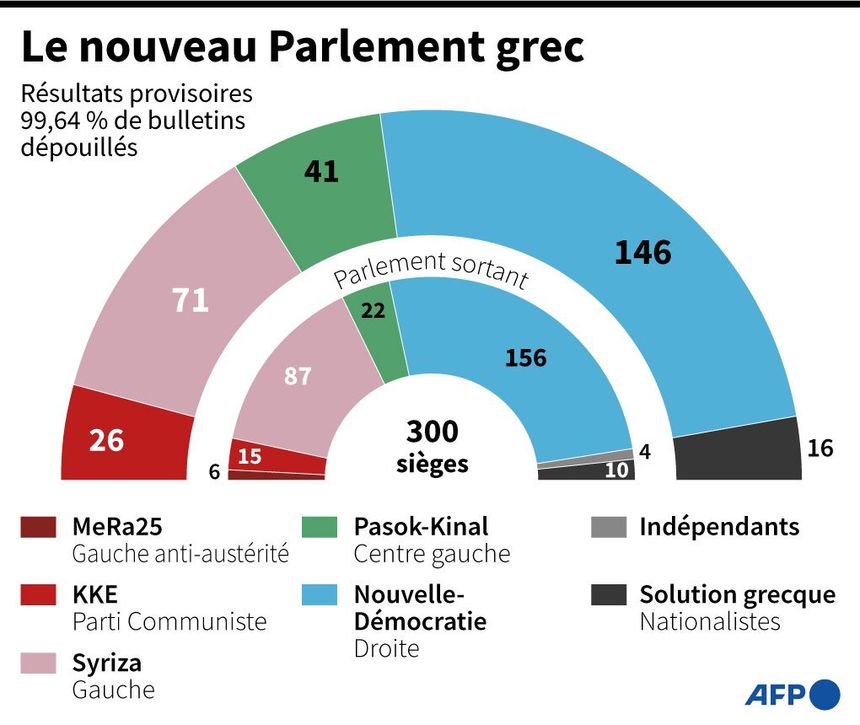

PASOK : Parti « social-démocrate » au pouvoir après avoir remporté les élections d’octobre 2009 avec 44% des suffrages et la majorité absolue au parlement. La droite au pouvoir (Nouvelle Démocratie) a fait 33,5% et l’extrême droite 5,5%. Le PASOK a centré sa campagne sur le soutien aux bas revenus et la relance de la demande.

KKE : parti communiste stalinien, qui a rompu avec les partis communistes « post-marxistes » (comme le PCF) rassemblés dans le « parti de gauche européen ». Employant une rhétorique très anticapitaliste et anti-impérialiste, il met en avant une perspective de « front populaire » : celle d’une alliance avec des secteurs de la bourgeoisie pour mettre en place une « économie populaire ». Il a en fait la ligne du PCF des années 1960 et 1970. Le PCF mettait en avant un programme pour un « gouvernement démocratique d’union populaire » et théorisait le passage par une phase de « démocratie avancée » (avec des secteurs de la bourgeoisie) précédant la phase socialiste, selon une logique typiquement réformiste dans le cadre de l’orientation des chefs staliniens de l’URSS mettant en œuvre une ligne de « coexistence pacifique » avec le capitalisme. Le KKE a d’ailleurs participé à un gouvernement dominé par la droite (Nouvelle Démocratie) en 1989. Il a obtenu 7,5% des voix aux élections législatives d’octobre 2009. Cf. http://fr.kke.gr/

SYRIZA : coalition réformiste formée en 2004, constituée par Synaspismos (scission de droite du KKE au début des années 1990, qui est de loin la plus grosse organisation de la coalition) et par quelques groupes d’extrême gauche comme Xekinima, la section grecque du CIO (Comité pour une Internationale ouvrière, fort surtout en Grande-Bretagne, Écosse et Irlande, et dont la section française est le courant Gauche révolutionnaire du NPA) ou Kokkino, section sympathisante du « Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale » (SUQI, regroupement international auquel participent des militants du NPA issus de la LCR). Cette coalition a obtenu 4,5% des voix en octobre.

ANTARSYA : coalition anticapitaliste créée en 2009 avec la participation d’organisations qui se réclament du trotskysme, du maoïsme ou issues du KKE. L’OKDE Spartakos (section officielle du SUQI, où elle constitue une aile gauche - d’où la préférence qu’accorde la direction du SUQI à sa section sympathisante Kokkino...) et le SEK affilié à la Tendance socialiste internationale fondée par Tony Cliff autour du SWP britannique) participent à ce front. La coalition a fait 0,36% aux élections de 2009, un score modeste qui marque cependant une progression par rapport aux résultats antérieurs.

GSEE : confédération qui regroupe environ 1 million de salariés du privé. Sa direction est liée au PASOK.

ADEDY : confédération qui regroupe environ 400 000 fonctionnaires. Sa direction est liée au PASOK.

PAME : Front de lutte syndical dirigé par le KKE (fraction stalinienne de GSEE). Les manifestations organisées par le PAME ne se joignent jamais aux manifestations appelées par les autres syndicats et organisations étudiantes.

Avant mars : Le 17 décembre, PAME (Front de lutte syndical dirigé par le KKE) appelle à une journée de grève (dont les travailleurs se saisissent au-delà de l’audience habituelle du Front) à la veille du vote du budget d’austérité. Le 10 février, à l’appel d’ADEDY, la grève des fonctionnaires est majoritaire, mais les manifestations sont relativement faibles (à peine 10 000 manifestants à Athènes). Le 24 février, à l’appel de GSEE et d’ADEDY, la grève a été très suivie, en particulier dans les transports et dans les écoles ; environ 40 000 personnes ont manifesté à Athènes et 10 000 à Salonique.

Mercredi 3 mars : Suite aux nouvelles annonces gouverne-mentales, manifestations spon-tanées de retraités qui affrontent la police. PAME prend rapidement des initiatives, appelle à des rassemblements le jeudi soir et à la grève le vendredi.

Jeudi 4 mars : 300 syndicalistes du PAME occupent le matin les locaux du ministère de l’économie ; ils montent sur le toit du bâtiment pour afficher une banderole : « Soulevez-vous pour que les mesures ne s’appliquent pas. » Le soir, 10 000 manifestants (selon la police) se rassemblent à Athènes. Idem à Salonique. L’hégémonie du KKE sur la manifestation est manifeste ; une banderole déclare « la guerre à la guerre des capitalistes ». Les deux principales confédérations sont dépassées. Afin de reprendre la main, elles appellent à un rassemblement le vendredi midi devant le parlement. Sans appeler à la grève générale, elles « autorisent » les syndicats qui le peuvent à organiser des grèves de 24 heures ce jour-là.

Vendredi 5 mars : Grèves massives dans les transports et l’éducation, qui paralysent le pays. C’est un grand succès pour le KKE, qui apparaît comme la force motrice de ces grèves. PAME rassemble le matin des milliers de manifestants. Lors du rassemblement devant le parlement à midi, le dirigeant du GSEE est molesté par des jeunes et doit être évacué alors qu’il entamait son discours. Affrontements de centaines de personnes avec la police. Au même moment, le parlement adopte les mesures d’austérité en procédure d’urgence. Le KKE quitte le parlement au moment du vote. Sous la pression des masses, les bureaucrates sont obligés de revoir leur calendrier. Initialement, ADEDY avait appelé à la grève le 16 mars et la GSEE à rien du tout. Le 5 mars, les deux confédérations bouleversent leurs plans et appelle à la « grève générale » le jeudi 11 mars.

Jeudi 11 mars : Journée de grève générale appelée par GSEE, ADEDY et PAME. Les taux de grévistes sont très importants dans le public et le privé (90% selon GSEE). Les manifestations sont encore plus importantes que le 24 février. À Athènes, la manifestation du PAME regroupe près de 50 000 personnes, alors que celle des confédérations en rassemble environ 100 000. Il y a des affrontements dans le quartier populaire d’Exarcheia et de nombreux manifestants se réfugient dans l’École polytechnique, où la police ne rentre pas. À Salonique, plus de 10 000 manifestants ont défilé ; des commerces appartenant à l’Église sont attaqués et des supermarchés pillés.

Depuis jeudi 11 mars : Des grèves sectorielles éclatent : agents du fisc, salariés des auto-écoles, travailleurs de l’électricité (les 16 et 17 mars), travailleurs de la santé (16 mars), travailleurs des stations services (18 mars), chauffeurs de taxi (le 18 mars), etc. Mais les deux grandes confédérations parviennent pour le moment (début avril) à accompagner les mesures d’austérité sans se faire déborder. Le dirigeant de GSEE, Stathis Anestis, s’est senti suffisamment fort pour oser dire le 26 mars qu’il ne programmerait pas de nouvelles grèves, pour aider le gouvernement à améliorer les finances publiques ! Au lieu de préparer et d’appeler à la grève générale, GSEE a lancé une campagne nationaliste appelant les consommateurs à « acheter grec » afin de défendre « l’économie grecque ». Quant au dirigeant d’ADEDY, Ilias Iliopoulos, il a annoncé le 15 mars : « Toutes ces mesures nous obligent à prendre une décision sur de nouvelles grèves d’envergure avant ou après Pâques. » La politique des bureaucrates est donc limpide : programmer encore quelques journées d’action dispersées, qui ne gênent en rien le gouvernement et qui mèneront les travailleurs dans le mur.

En outre, la jeunesse grecque, qui s’était massivement mobilisée en décembre 2008 en réaction aux brutalités policières, s’est relativement peu mobilisée jusqu’à présent. Toutefois, les organisations d’extrême gauche cherchent à constituer des comités de jeunes pour occuper les universités et se lier aux luttes des travailleurs.

Quelle politique les révolutionnaires doivent-ils défendre en Grèce ?

Syriza appuie pleinement la politique des directions syndicales. La coalition s’est contentée de soutenir les deux journées de grève générale (24 février et 11 mars) appelées par les bureaucrates. Mi-mars, Syriza affirmait : « La lutte commence maintenant. Nous continuons à soutenir les rassemblements organisés par ADEDY. » Comme le PC ou le PG en France, Syriza couvre totalement la politique de trahison des directions syndicales. Le 5 mars, le dirigeant de Syriza, Alexi Tsipras, s’est d’ailleurs précipité pour condamner la prise à partie du dirigeant de GSEE par des jeunes radicaux.

Cela n’empêche pas des petites organisations se réclamant du « trotskysme » de participer à Syriza tout en renonçant à combattre de façon conséquente l’orientation de sa direction. Fin 2007, Georges Mitralias, un dirigeant de Kokkino (la section sympathisante du SUQI) se vantait de « l’osmose » entre son organisation et les anti-libéraux, avant et après la création de Syriza : « Syriza ne tombait pas du ciel. Au contraire, sa fondation constituait l’aboutissement de 7 ans d’osmose et de collaboration militante des secteurs antilibéraux (...) avec des sensibilités et organisations d’extrême gauche. (…) Syriza constitue non seulement un "phénomène" politique absolument nouveau et unique en Europe, car fondée sur la collaboration politique d’un parti réformiste antilibéral avec plusieurs organisations d’extrême gauche de tout horizon, mais aussi un exemple concret de réussite à tous les niveaux » (3). Cette politique de front durable des antilibéraux et des anticapitalistes (proche de celle que la direction du NPA nous propose) est à l’opposé d’une politique de front unique, où les révolutionnaires cherchent l’unité avec les réformistes sur des objectifs précis et concrets, sans taire leurs critiques et sans faire croire qu’une unité durable ou coalition avec des lieutenants de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier serait acceptable.

En outre, Mitralias a pris ses rêves pour la réalité en parlant de « réussite à tous les niveaux » : alors qu’il pensait que Syriza dépasserait rapidement le KKE, Syriza est en reflux électoral (faisant 4,5% en 2009 contre plus de 5% en 2007) et a un poids nettement plus faible que le KKE au sein du prolétariat. L’opportunisme est donc un échec sur tous les plans : sur le plan électoral, et surtout sur le plan politique, puisqu’il contribue à bloquer la création d’une puissante force anticapitaliste révolutionnaire capable d’offrir une réelle alternative à la politique de trahison des bureaucrates syndicaux et des réformistes. Ce précédent grec doit donc faire réfléchir tous les camarades du NPA qui voudraient encore suivre la ligne de la direction...

Kokkino ne défend d’ailleurs pas un programme de rupture avec le système capitaliste, mais un programme réformiste « antilibéral ». Au lieu de défendre la perspective d’un gouvernement des travailleurs qui romprait immédiatement avec le carcan de l’UE capitaliste, Panos Kosmas, dirigeant de Kokkino, veut faire pression sur les institutions européennes pour qu’elles rompent avec le « néolibéralisme » et mettent en place une autre politique. Il met en avant « la revendication immédiate d’un financement par la Banque centrale européenne de la dette grecque » (4), cette revendication constituant « la meilleure "introduction" à la revendication plus globale qui est de déboulonner le néolibéralisme au niveau européen ». Dans la même veine, il met en avant la revendication « Annulation partielle de la dette et renégociation du reste ! », c’est-à-dire l’aménagement de la dette pour que les travailleurs puissent continuer à la payer ! Bref, par sa défense d’une « autre Europe », d’une autre politique économique, Kokkino entretient l’illusion qu’on pourrait améliorer le système en le réformant dans l’intérêt des travailleurs (5).

La coalition ANTARSYA met en avant des mots d’ordre correspondant aux besoins des masses (6) : refus de payer la dette, augmentation générale des salaires (avec un salaire minimum de 1 400 euros, alors qu’il est de 700 € brut aujourd’hui), taxer le capital, réduire les dépenses militaires, nationaliser les banques et les grands groupes sous contrôle ouvrier, réduction du temps de travail pour en finir avec le chômage, retraite pleine à 58 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, rupture anticapitaliste avec l’UE et ses traités. Cependant, le lien n’est pas fait avec la perspective d’un gouvernement des travailleurs, alors qu’il est d’une importance cruciale de présenter une alternative politique à la gestion de la crise par l’État bourgeois.

En outre, même si ANTARSYA critique explicitement la politique des directions syndicales et met en avant la nécessité de l’auto-organisation à la base (via la mise en place de comités de grève coordonnés), elle ne mène pas un combat frontal pour que les confédérations appellent à la grève générale jusqu’au retrait des mesures anti-ouvrières. Pire, elles demandent aux confédérations d’appeler à 48 heures de grève... au lieu de 24 heures : « Nous avons besoin de grèves de longue durée dans tous les secteurs, dans les écoles, les hôpitaux, les entreprises d’État. Nous avons besoin d’une nouvelle grève générale de 48 heures dans le public et le privé. ». Xekinima, la section grecque du CIO, défend d’ailleurs exactement la même orientation. En jouant les « Monsieur Plus », ANTARSYA et Xekinima cautionnent de fait la politique des journées d’action au lieu de se battre, de façon indépendante et systématique, pour la perspective de la grève générale jusqu’à la victoire. Les journées d’action à répétition de 24h ou de 48h ne peuvent qu’épuiser les travailleurs et les mener à la défaite (7).

Aujourd’hui, la place des révolutionnaires est dans ANTARSYA et non dans la coalition antilibérale Syriza qui n’a rien d’autre à proposer aux travailleurs que les chimères keynésiennes de réforme du capitalisme. Cependant, il faut se battre, à l’intérieur d’ANTARSYA, contre l’orientation centriste et confuse, pour une politique communiste révolution-naire conséquente.

Une épreuve de force d’une importance décisive est en cours entre le prolétariat d’un côté, la bourgeoisie et ses laquais dans le mouvement ouvrier (les bureaucrates syndicaux) de l’autre. Si le prolétariat grec réussit à mettre en échec le plan d’austérité, cela ouvrira une crise politique en Grèce, pouvant aller jusqu’au défaut de paiement et à la sortie de la zone euro, mais qui ouvrirait une situation révolutionnaire, avec des répercussions dans l’Europe entière. En revanche, si le prolétariat grec est vaincu, ce sera le feu vert pour que les mêmes mesures s’appliquent partout en Europe, avec pour conséquence la paupérisation absolue de larges couches du prolétariat.

1) La Tribune, jeudi 18 mars 2010.

2) Cf. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113564.pdf

3) Article de Georges Mitralias (nov.-déc. 2007) pour Inprecor, revue du « Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale », http://orta.dynalias.org/inprecor/~1b74893a821fc4a730e6907e~/article-inprecor?id=463

4) Cf. l’article de Panos Kosmas (dirigeant de Kokkino), Grèce : L’ennemi est intra-muros. Supprimons le Programme de Stabilité du gouvernement du Pasok ! (28/02), http://www.cadtm.org/Grece-L-ennemi-est-intra-muros

5) Dans l’article de Tout est à nous ! du 1er avril, « Union européenne les raisons de la crise », on nous explique qu’il faut instaurer une taxation du capital à l’échelle européenne et que la solution est « le contrôle social des banques et des entreprises ». C’est la même ligne réformiste que celle de Kokkino : http://www.npa2009.org/content/union-europeenne%E2%80%89-les-raisons-de-la-crise

6) Cf. le texte du 15 mars (en anglais) : http://www.antarsya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=291:antarsya-front-of-the-greek-anticapitalist-leftno-pasaran-lets-fight-to-the-end&catid=62:2009-05-03-17-02-46&Itemid=119

7) Cf. aussi l’article de Garganas, un dirigeant du SEK cliffiste, qui écrit le 23 mars : « Les militants socialistes expliquent que les syndicats doivent monter d’un cran et appeler à 48 heures de grève générale » (http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=20692).

.jpeg)

.png)