Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Les Grandes Gueules : sur RMC, la petite bourgeoisie vous parle (11/12)

- Pourquoi la classe compte, et pourquoi il faut (re)lire Erik Olin Wright (11/12)

- Le PCF, l’eurocommunisme et la dictature du prolétariat. Extrait du livre de Laurent Lévy (11/12)

- La bulle de l’IA et l’économie étatsunienne (11/12)

- Une vie de doctorant (11/12)

- Non, les chars russes ne sont toujours pas à Paris ! (11/12)

- Dans les années 1970, la gauche a laissé passer une crise qui aurait pu tourner à son avantage (08/12)

- Audition de Mélenchon devant la commission d’enquête anti-LFI (07/12)

- France Info fait du CNews : Antoine Léaument explose le plateau (07/12)

- Action de mise à l’arrêt d’une usine de pesticides interdits : "bloquons BASF" (04/12)

- Organisation du Travail et Communisme - Bernard FRIOT & Frédéric LORDON (02/12)

- La « peur rouge » aux États-Unis, hier comme aujourd’hui (02/12)

- Le service militaire. - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (30/11)

- Décès d’Henri Benoits (30/11)

- Guerre et service militaire : les médias sonnent le tocsin (29/11)

- La meute médiatique, le retour ? Manuel Bompard, Rima Hassan et Paul Vannier publient leurs réponses à Belaich et Pérou (29/11)

- Le capitalisme comme totalité : une introduction rapide à son histoire (27/11)

- L’État contre les associations. Extrait du livre d’Antonio Delfini et Julien Talpin (27/11)

- SONDAGE MÉLENCHON - BARDELLA : C’EST PIRE QUE CE QUE VOUS CROYEZ !! (27/11)

- Contre-enquête sur le fiasco du Louvre (25/11)

- Mélenchon : Magouilles et trahisons à tous les étages (25/11)

- Face à la crise du capitalisme : la militarisation de l’enseignement (24/11)

- Russie. Depuis sa cellule, entretien avec Boris Kagarlitsky (24/11)

- Abdourahman A. Waberi, Autoportrait avec Mélenchon : l’homme qui a sauvé la gauche (23/11)

- Glucksmann le loser (23/11)

Rendre le pangolin familier. Pour une lecture anticapitaliste des pandémies

Article publié sur le site de Contretemps

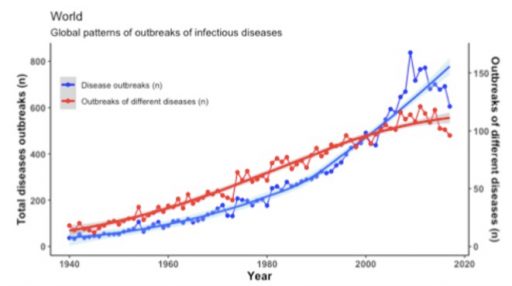

Affirmer que le Covid-19 est une pandémie capitaliste pourrait paraître absurde. Après tout, les virus sont des corps naturels qui existent indépendamment de toutes structures sociales et qui ont d’ailleurs frappé l’humanité bien avant que celle-ci ne soit dominée par les systèmes capitalistes. Des épidémies de « peste » frappant la Grèce antique à la Peste Noire touchant les sociétés précapitalistes eurasiatiques, les preuves ne manquent pas : le capitalisme n’a pas inventé les pandémies. Prétendre qu’il pourrait être responsable du covid-19 semble donc soit insensé soit « complotiste » (pour reprendre l’adjectif utilisé généralement pour disqualifier toute pensée critique qui cherche à remonter la chaîne des responsabilités sociales d’un phénomène). Soit, et il faut l’admettre d’entrée, le SARS-CoV-2 (nom du virus qui transmet la maladie covid-19) existe indépendamment des structures capitalistes. Dès lors, l’anticapitalisme n’aurait plus qu’à se concentrer sur la gestion capitaliste de la pandémie et n’aurait rien à dire sur l’apparition de l’épidémie en elle-même, réduite à un strict phénomène « naturel ». Pourtant, les faits sont là et ils sont troublants : nous assistons, depuis quelques années, à une multiplication des maladies infectieuses (voir illustration n°1). Et parmi celles-ci, les maladies liées à un coronavirus ont connu une actualité particulièrement mouvementée. Du SRAS (Syndrome Respiratoire aigu sévère) qui a frappé la Chine en 2002-2003 au MERS-CoV (coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient) qui a frappé la péninsule Arabique en 2012 en passant donc par l’actuel SARS-CoV-2, les virus de la famille des coronavirus semblent être, avec les différentes pandémies grippales, un des grands dangers sanitaires du XXIe siècle.

Illustration n°1. Le graphique montre une augmentation, depuis 1940, du nombre d’épisodes épidémiques (axe bleu) avec une multiplication des différents types d’infection (axe rouge) © Gideon (graphique tiré de l’article Jade Lindgaard et Amélie Poinssot, publié sur Médiapart, « Le coronavirus, un boomerang qui nous revient dans la figure », 22 mars 2020)

Comment l’expliquer ? Pourquoi le capitalisme, qui fait des crises sanitaires un phénomène strictement extérieur à lui-même, peut-il être tenu pour responsable de cette inflation pandémique ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre pour contourner le piège de la « naturalisation » excessive du phénomène pandémique et pour faire apparaître, encore une fois, le capitalisme pour ce qu’il est : une organisation sociale mortifère.

La double étrangeté ou l’innocence proclamée du capitalisme

Soit une chauve-souris porteuse d’un virus quelconque parcourant, de nuit, une jungle qu’on devine en voie accélérée de déforestation. Elle saisit, dans sa bouche, une baie pour s’alimenter mais, face à la progression rapide des engins, s’envole pour se réfugier dans un bâtiment d’élevage. Elle laisse tomber l’aliment jalousement conservé sur le sol de cette bâtisse, un porc en profite et l’avale. À son tour contaminé, il est tué puis mangé dans un restaurant de Macao. On devine alors que le virus a opéré ce qu’on appelle un « saut d’espèce », passant, par l’intermédiaire du porc, de la chauve-souris à l’homme. Commence alors une pandémie mondiale particulièrement virulente. Cette scène, fictive, est la séquence finale du film Contagion (sorti en 2011), revenant pour finir sur les origines de la maladie dont il a auparavant raconté la diffusion.

Une chauve-souris porteuse d’un virus se réfugiant dans un élevage porcin. Photogramme extrait du film Contagion de Steven Soderbergh (2011)

Si la scène de ce film nous semble familière, c’est qu’elle fait directement écho à la situation actuelle. Remplacez le porc par le pangolin et le restaurant de Macao par le marché de Wuhan et vous avez l’hypothèse la plus vraisemblable du circuit de transmission du Covid-19 – de la chauve-souris vers l’homme. Si Steven Soderbergh, le réalisateur de Contagion, a imaginé cette scène dès 2011, ce n’est nullement parce qu’il est un visionnaire. Il restitue, en réalité, un schéma virologique déjà connu à l’époque. En 2003, l’épidémie de SRAS avait une généalogie relativement similaire : la chauve-souris, encore elle, aurait transmis ce coronavirus en passant, cette fois, par la civette. Plus récemment encore, l’épidémie liée au virus Ébola (qui aura fait, entre 2013 et 2016, plus de 11 000 morts avec un taux de mortalité compris entre 57 et 59% des malades) viendrait elle aussi de chauve-souris originaires d’Afrique centrales ayant transmis le virus à l’homme soit directement soit en passant par des singes[1]. Le récit de ces maladies zoonotiques (c’est-à-dire circulant, au cours d’un processus appelé la « zoonose », des animaux vers les humains) mobilise donc une liste impressionnante d’animaux qu’on aurait spontanément envie de qualifier de « sauvages ». La chauve-souris, le pangolin, le singe ou encore la civette nous plongent instantanément dans un paysage qui nous est peu familier et que l’on se représente instinctivement comme étant celui d’une forêt vierge lointaine restée imperméable aux activités humaines[2]. On imagine alors volontiers les virus inconnus qui pourraient, en toute quiétude, s’y propager. Et même lorsque des humains s’y aventurent, tout nous semble, encore une fois, étrange : quelles sont donc ces sociétés où l’on se nourrit de pangolin ?

Se construit alors une double et radicale étrangeté. Étrangeté biologique, d’abord : pensées comme catastrophes naturelles, ces pandémies auraient pour origine une nature sauvage incontrôlable dont les sentences, voire les vengeances, laisseraient les sociétés humaines impuissantes, condamnées au fatalisme. Étrangeté culturelle ensuite : ces épidémies apparaîtraient dans des cultures « exotiques », voire « arriérées » qui, en échappant à la rationalité occidentale capitaliste, produiraient des modes de vie (alimentaires notamment) qui favoriseraient les zoonoses. Se construit donc une double opposition (monde sauvage contre espace maîtrisé et traditions arriérées contre rationalité occidentale) à travers laquelle les capitalistes décrètent leur propre innocence : ces pandémies sont un fléau inéluctable et parfaitement étranger à nos modes de production.

Cette mise à distance du virus vis-à-vis du mode de production capitaliste peut aussi s’opérer à travers une rhétorique raciste permettant de souligner, encore une fois, le caractère « étranger » de l’épidémie. Ainsi de Donald Trump parlant du SARS-CoV-2 comme d’un « virus chinois » ou des nombreuses agressions dont ont été victimes les populations chinoises en Europe (et notamment en France) au début de l’épidémie. Se construit alors une équivalence entre les animaux jugés « responsables » de l’épidémie et ceux qui les mangent – tous deux pouvant être qualifiés de « sauvages »[3].

Évidemment, la première réponse possible à cette rhétorique est d’affirmer que « les virus n’ont pas de passeport » (ce qui, ici, n’est pas tant un principe politique qu’une vérité épidémiologique). Elle permet de déjouer les discours xénophobes affirmant qu’une fermeture des frontières aurait pu constituer une politique efficace contre la pandémie. Cependant, cette réponse, si elle est indispensable, est insuffisante. Pour déjouer le piège de l’attribution d’une nationalité à un virus, le plus efficace reste encore de s’intéresser aux causes de sa production. C’est ici qu’apparaît le plus clairement l’absurdité du caractère national de tel ou tel virus puisque celle-ci est incontestablement liée aux dynamiques du capitalisme mondial.

« Les grandes fermes produisent les grandes grippes[4] » : l’exemple d’Ebola

Pour mieux comprendre le lien qui peut exister entre l’activité virologique et les processus d’accumulation de capitaux à l’échelle mondiale, éloignons-nous quelques instants du Covid-19 pour nous intéresser à une autre épidémie que nous avons déjà rapidement évoquée, celle liée au virus Ebola (virus qui provoque chez les êtres humains des fièvres très importantes et souvent mortelles). La transmission de ce virus vers l’homme est ancienne mais fut surtout mise sur le devant de la scène médiatique au moment de l’épidémie de 2013-2015 qui frappa principalement les pays d’Afrique de l’Ouest. L’origine de cette épidémie, son « point zéro » supposé, nous plonge dans un paysage a priori tout aussi étrange que celui évoqué plus haut. Nous sommes en pleine Guinée Forestière, au sud de la Guinée, dans une forêt dense de presque 50 000 km2 (soit environ deux fois la Bretagne). Pourtant, très vite, l’impression d’avoir à faire à un espace naturel vierge de toute activité humaine s’estompe : nous sommes ici dans un haut lieu de spéculation pour les capitaux mondiaux. C’est que la Guinée, comme de nombreux pays du continent africain, est un pays doté de richesses naturelles abondantes attirant les grandes firmes internationales. On y trouve d’importants gisements d’or, de diamant et, surtout, un tiers des réserves mondiales connues de bauxite. La Guinée est ainsi devenue, en 2017, le troisième exportateur mondial de cette matière première qui sert principalement à fabriquer l’aluminium[5]. De quoi aiguiser l’appétit des capitalistes : ainsi, « Alliance minière Responsable », financée notamment par Anne Lauvergeon et Xavier Niel (et conseillée par Arnaud Montebourg), a récemment acquis une mine de Bauxite dans le pays[6]. L’agro-business n’est pas en reste : le Sud de la Guinée n’a plus grand-chose de « forestier » et a vu se multiplier les plantations de cacao, d’hévéas et, surtout, d’huile de palme. Là encore, cette dynamique est directement liée à l’afflux de capitaux occidentaux qui s’accaparent les terres pour y importer les méthodes intensives de l’agriculture capitaliste. Ainsi, la société Farm Land of Guinea Limited, basée au Nevada, a pu acquérir, dès 2011, plus de 100 000 hectares de terres guinéennes[7]. Le paysage « exotique » et « sauvage » d’une forêt vierge n’existe donc pas : contempler la « Guinée forestière », c’est en réalité observer un paysage capitaliste qui nous est déjà beaucoup plus familier – celui travaillé par les capitaux de l’agro-business. Cette transformation du paysage constitue une dynamique classique du capitalisme qui cherche en permanence, comme l’a montré le géographe marxiste David Harvey,

« à créer un paysage géographique afin de faciliter ses activités en un temps donné, seulement pour le détruire et construire un paysage totalement différent en un temps ultérieur »[8].

Cette prédation capitaliste a des conséquences environnementales désastreuses : alors que la Guinée comptait 14 millions d’hectares de forêt dans les années 1960, elle n’en compte plus aujourd’hui que 700 000[9]. Cette déforestation massive se heurte à l’indifférence des capitalistes qui ne voient dans les ressources naturelles inexploitées qu’une possibilité supplémentaire d’accumuler des capitaux : ainsi, l’ONU peut-elle affirmer, en se basant sur une étude de la Banque Mondiale, que les espaces de savane d’Afrique de l’Ouest ont le potentiel « pour transformer plusieurs pays africains en protagonistes mondiaux en matière de production de matières premières agricoles premières ». Quant aux risques environnementaux, l’agence internationale les balaie d’un revers de la main par une phrase dont on admirera l’absurdité :

« L’utilisation des terres de la savane guinéenne pour l’agriculture entraînera inévitablement des coûts pour l’environnement, mais cette agriculture peut elle-même être bénéfique pour l’environnement »[10].

Cette phrase pourrait résumer à elle-seule l’inconsistance criminelle du supposé « capitalisme vert ».

Criminelle car les épidémiologistes sont unanimes : il existe un lien direct entre ces déforestations et la production des épidémies – et ce à plusieurs niveaux. La destruction des forêts est d’abord la destruction de l’habitat naturel de plusieurs espèces animales, à commencer par les chauves-souris (porteuses du virus Ebola). Cette modification de leur environnement implique une modification de leur comportement. Ainsi, en Guinée Forestière, les biologistes ont pu observer un déplacement des chauves-souris des forêts de plus en plus réduites vers les plantations de palmiers à huile qui, elles, sont de plus en plus nombreuses du fait de l’essor considérable de ce marché[11]. Ces plantations, dont l’installation est directement liée à l’afflux de capitaux venus principalement du monde occidental, sont donc devenues les lieux privilégiés de production des virus parce qu’elles ont facilité les « sauts d’espèce » en rapprochant considérablement les espèces animales pathogènes des regroupements urbains[12].

Cependant, le lien entre déforestation et pandémie ne s’arrête pas là. Celle-ci est également accusée par de nombreux épidémiologistes d’accentuer la virulence des virus en circulation[13]. Ce point est important. Le lien entre intensification de la circulation des capitaux dans l’espace guinéen ces 20 dernières années et l’épidémie Ébola pourrait être balayé d’un revers de la main en arguant du fait que ce virus est bien plus ancien : le premier cas de fièvre Ébola détecté remonte à 1976. À ce sujet, deux remarques rapides. D’abord, le biologiste Rob Wallace note que « chaque épidémie d’Ébola semble être liée à des changements d’utilisation des terres dus au capital ». Ainsi, la première épidémie de 1976 a eu pour point zéro une ville soudanaise (appartenant aujourd’hui au Soudan du Sud), Nzara. Or, cela correspond au moment où se développait l’industrie du coton soudanaise, entraînant une déforestation importante de la forêt tropicale. Nzara était le lieu d’implantation d’une usine de filage de coton financée par le Royaume-Uni. Même en remontant dans le temps, le lien entre exploitation capitaliste et production du virus ne semble pas s’estomper.

Photographie aérienne datant de 1976 sur laquelle figure une usine de coton située à Nzara (source de l’image : Wikipédia).

Cependant, le principal problème est ailleurs. Si Ebola est ancien, il n’avait jamais produit un risque pandémique aussi important qu’en 2013-2015. C’est que, de manière générale, le virus est très virulent : le taux de létalité est, en moyenne de 40% (en 1976, le virus a touché 318 personnes et en a tué 280). Cette virulence est un frein à sa circulation : en tuant très rapidement son hôte, le virus a moins de possibilité de circuler (l’hôte mourant avant d’avoir pu contaminer d’autres personnes). Cependant, la logique spatiale du capital produit des environnements favorisant la multiplication des vecteurs de transmission, favorisant par là aussi le risque pandémique lié à des virus extrêmement virulents. C’est que la concentration de capitaux étrangers évoquée plus haut a eu pour conséquence une concentration urbaine très importante : la ville de Guéckédou, proche du point zéro guinéen de l’épidémie de 2013-2015, est ainsi passée, entre 1983 et 2012, de 2 800 à presque 350 000 habitants. L’explication de ce phénomène ne se résume pas aux créations d’emplois qui ont suivi l’ouverture de plantations et/ou de mines. Elle doit aussi être rapportée au processus d’ « accumulation primitive » tel que théorisé par Marx dans Le Capital[14]: on a assisté à une marchandisation et à une privatisation de la terre qui a provoqué l’expulsion de communautés paysannes qui furent donc forcées de rejoindre les périphéries des villes[15]. Alors que les analyses sur le virus alimentent parfois une rhétorique malthusienne sur la surpopulation, ce qui semble ici être le problème n’est pas tant la croissance démographique en elle-même que des dynamiques de concentration urbaine liées aux afflux de capitaux étrangers. La dynamique est particulièrement vicieuse : l’étalement urbain aggrave la déforestation et multiplie donc les risques de zoonoses alors que le virus, une fois le « saut d’espèce » effectué, bénéficie de vecteurs de transmission bien plus nombreux. Ainsi, lors de l’épidémie de 2013-2015, le nombre de cas a littéralement explosé : au moins 28 000 cas pour plus de 11 000 décès. Pour résumer, le capital favorise la production des virus en exploitant les ressources naturelles dans une recherche de profit qui met à mal les équilibres géo-écologiques des territoires et accélère, en plus, la diffusion des pandémies en favorisant les concentrations urbaines qui sont le double produit de l’exploitation économique et des expropriations. C’est ce double rôle du capital dans l’épidémie Ébola qui a permis au biologiste Rob Wallace d’accoler à un corps microbiologique un qualificatif tiré de l’économie politique : l’épidémie Ébola, affirme-t-il, est une épidémie « néo-libérale »[16].

Ce qualificatif est aussi une autre manière de dire que les virus n’ont pas de passeport. Et s’ils n’en ont pas, ce n’est pas seulement parce que leur circulation implique un franchissement des frontières nationales, c’est aussi et peut-être surtout parce que la logique qui préside à leur production ou, tout du moins, à l’accélération de leur production, renvoie à la dimension mondiale des circuits capitalistes et à ceux qui ont financé (et profité de) la déforestation. D’où l’affirmation a priori contre intuitive, de Rob Wallace : « des endroits tels que New-York, Londres et Hong-Kong, sources clés des capitaux, [doivent être] considérés comme nos principaux foyers de maladie ».

Le COVID-19 n’est pas un « virus chinois »

Si nous avons fait ce long détour par le virus Ebola, c’est qu’il est plus ancien et donc mieux documenté que le SARS-CoV-2 et la maladie qui lui est liée (Covid-19). Cependant, à regrouper les quelques informations qui ont été publiées sur la production de cette pandémie, la même logique s’observe et permet même d’apporter quelques éléments nouveaux quant à la manière dont la sphère économique interagit avec la sphère biologique. Ce lien indéniable entre mode de production capitaliste et émergence d’une maladie zoonotique permet de mettre à distance les explications culturalistes (pour ne pas dire racistes) pointant du doigt le mode de vie chinois ou les analyses mystiques voyant dans le Covid-19 une « vengeance de la Terre »[17].

Le pangolin : animal sauvage ou marchandise capitaliste ?

Pour mieux comprendre comment les interactions entre le mode de production capitaliste et l’environnement dans lequel il s’implante ont pu produire le covid-19, revenons au point zéro supposé de la maladie : le marché de Wuhan. Là encore, la tentation de l’exotisme est forte : il s’agit d’un marché humide, c’est-à-dire un marché où l’on vend des animaux sauvages, morts ou vivants, pour la consommation humaine. La liste des animaux qui y sont vendus nous rend ce marché assez dépaysant : serpents, viande de crocodile, ânes, renard ou encore pangolins. Revenons donc à notre question initiale : comment expliquer la consommation de telles espèces qui, en plus de nous paraître impropres à la consommation, sont potentiellement des agents pathogènes redoutables ?

Menu que l’on trouve dans le marché de Wuhan, proposant notamment de la viande de serpent ou de chameau (capture d’écran de la vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54)

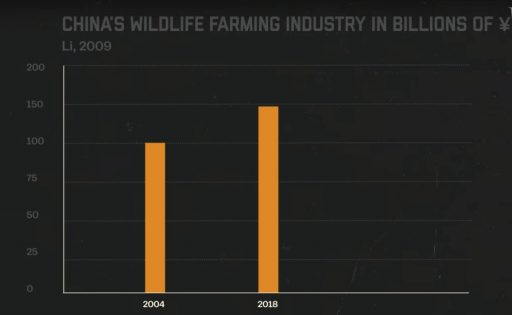

L’explication culturaliste renverrait inévitablement ces modes alimentaires à une tradition chinoise pluriséculaire et ne manquerait probablement pas, pour finir, d’insister sur la nécessité de mettre fin à ces pratiques pour juguler les risques pandémiques. Pourtant, s’il est exact que l’on retrouve en Asie des pratiques traditionnelles pouvant expliquer la consommation de ces animaux (les écailles de pangolin étant par exemple utilisées dans la médecine chinoise), ce fait masque un détail bien plus troublant : l’explosion nouvelle du marché des animaux dits sauvages.

L’évolution du chiffre d’affaire de l’industrie des animaux sauvages entre 2004 et 2018 (graphique tiré de la vidéo Youtube précédemment citée)

Cette consommation d’animaux sauvages n’a ainsi rien d’immuable : elle a une histoire et cette histoire est récente. On peut la découper en deux temps. Le premier nous renvoie aux années 1970[18]. Le régime chinois doit alors gérer une famine qui aura fait plus de 30 millions de mort et ne parvient pas à produire suffisamment de nourriture pour alimenter toute sa population (qui compte alors 900 millions d’habitants). Il décide alors de réformer un système agricole jusque-là complètement étatisé : il autorise le développement de fermes d’élevage privées. Des petites exploitations paysannes, frappées de plein fouet par la famine, se tournent alors vers les animaux sauvages, comme la tortue, pour tenter de survivre. Cela reste cependant très marginal et le deuxième temps de cette histoire est probablement bien plus décisif. En 1988, le gouvernement chinois décide de définir les espèces sauvages comme des « ressources naturelles », ouvrant de fait la voie à leur exploitation par de grandes fermes de type capitaliste visant à dégager du profit : c’est à partir de cette date que la consommation d’animaux sauvages a commencé à exploser. Et c’est à ce moment également (et non avant) que se développent pleinement les discours mettant en avant les bénéfices médicaux que le consommateur peut espérer tirer de la consommation de ces animaux. Loin d’un discours issu de la médecine traditionnelle, il s’agit donc d’une banale stratégie commerciale produite par les grandes fermes exploitant ces espèces dans le but d’augmenter les profits tirés de l’exploitation de cette nouvelle « ressource naturelle ». C’est ce qui explique qu’on observe une expansion de la demande, notamment de la part des classes moyennes aisées vivant en ville[19]. Ainsi, le pangolin et autres espèces dites « sauvages » ont été l’objet d’une marchandisation les intégrant aux chaînes de valeurs agro-alimentaires[20]. Sous cet angle, le pangolin nous paraît bien moins étrange qu’au départ : il n’est finalement qu’une banale marchandise comme une autre (à ceci près, certes, que la marchandise en question est soupçonnée d’être à l’origine d’une pandémie particulièrement dangereuse).

Ce processus de marchandisation a évidemment une incidence directe sur le processus zoonotique produisant les nouvelles pandémies. D’abord parce que pour capturer les animaux destinés à être vendus, il devient nécessaire de s’enfoncer dans des zones peu accessibles, augmentant les risques d’exposition des éleveurs aux espèces porteuses de différents virus, comme la chauve-souris. Ensuite parce qu’il implique de mettre sur le marché des espèces porteuses de virus face auxquels le système immunitaire des consommateurs ne peut avoir aucune réponse efficace puisqu’il n’y a jamais été confronté. On s’aperçoit donc que l’opposition binaire entre espaces urbanisés et espaces « sauvages » ne tient pas : le capitalisme subordonne complètement ces derniers aux premiers afin d’intégrer les différentes « ressources naturelles » qui s’y trouvent, précédemment transformées en marchandises, dans sa chaîne de valeurs.

Wuhan n’est pas qu’un marché : spéculation immobilière et agro-business

Cette expansion spatiale du capitalisme – des centres urbains vers des espaces supposément sauvages – est en plus aggravée par la spéculation immobilière (qui tend à grignoter, selon une logique déjà évoquée à propos du virus Ébola, les écosystèmes dans lesquels évoluent des espèces animales comme la chauve-souris) et par l’agro-business capitaliste.

Ainsi, Wuhan, avant d’être connu pour son marché humide, est d’abord, en Chine, « la capitale de la construction »[21]. Cette ville a en effet été au cœur de l’accélération brutale de l’urbanisation chinoise, principalement après la crise de 2008 et l’introduction massive de capitaux étrangers spéculant sur le parc immobilier chinois. Selon les estimations du blog Chuang, en 2018-2019, la superficie totale consacrée aux chantiers de construction dans la ville était équivalente à la taille de l’île de Hong Kong dans son ensemble[22] !

Cela a eu pour conséquence de repousser plus loin dans la périphérie les infrastructures liées à l’agro-business et, en conséquence, la dépossession des petites exploitations paysannes qui se trouvaient alors sur ces terres. Ces paysans n’ont donc eu d’autre choix que de rejoindre les périphéries urbaines ou de s’enfoncer davantage dans les espaces forestiers, s’exposant donc encore plus aux espèces animales contaminées. Surtout, en lien avec la consommation d’espèces sauvages évoqué plus haut, ces paysans, dépossédés de leurs lieux de production, n’ont guère d’autre choix, pour survivre, que de chasser le gibier sauvage pour le vendre sur les marchés mondiaux ou pour leur propre consommation. Ce qui explique que la consommation de pangolin soit à la fois le fait des classes moyennes urbaines aisées des paysans les plus pauvres[23]. Ainsi, ce régime alimentaire, présenté ici ou là comme typiquement chinois, n’est en fait que le résultat de la marchandisation d’un côté et de la dépossession de l’autre – bref, de l’exploitation capitaliste.

La pandémie est une question écologique

En somme, parce qu’il est lié à la déforestation massive et à l’exploitation capitaliste des sols, le risque pandémique doit être rattaché à la question écologique[24] : c’est une des leçons importantes d’une « époque où la destruction causée par une accumulation sans fin s’est étendue à la fois vers le haut, au sein du système climatique mondial, et vers le bas, au sein des substrats microbiologiques de la vie sur Terre »[25]. Sans sombrer dans une rhétorique apocalyptique facile, il faut comprendre que le risque est immense. Au moment où les méthodes intensives d’élevage se généralisent, les pandémies pourraient se multiplier. C’est qu’indépendamment des interactions évoquées dans cet article entre monde supposément « sauvage » et les êtres humains, la production des virus est aussi très fortement liée au système agro-industriel lui-même. La monoculture intensive d’animaux supprime les pare-feux immunitaires permettant de ralentir la transmission[26]. Ce mode de production animale est directement à l’origine des différentes grippes porcines et aviaires qui ont circulé ces vingt dernières années. Ainsi, le biologiste Rob Wallace a observé, dans le cas de la grippe aviaire (grippe de souche H5N1), que l’on n’a retrouvé aucune souche endémique hautement pathogène dans les populations d’oiseaux sauvages : ce sont dans les populations domestiques rassemblées dans les fermes industrielles que cette pandémie semble s’être développée[27]. Il est assez facile de comprendre que lorsqu’un virus a de nombreux hôtes de la même espèce vivant dans une grande promiscuité, son taux de transmission a de fortes chances d’être beaucoup plus élevé. Les pratiques de l’élevage industriel montrent donc que les capitalistes, à la recherche de profits toujours plus importants, ne prennent jamais en compte les risques épidémiologiques qu’implique leur pratique. Au pire des cas – et l’épidémie actuelle nous le montre – les coûts d’une épidémie seront externalisés (les États les prendront en charge sans demander aucun compte aux capitalistes : la politique mise en place en France en est un exemple frappant). Les crises sanitaires répondent aux mêmes logiques que les crises économiques : privatisation des profits, mutualisation des pertes. Nous nous retrouvons alors dans une situation que l’on serait tenté de qualifier d’absurde si elle n’était pas dramatique : celle d’un système capitaliste qui est indirectement responsable d’une pandémie qu’il est incapable de gérer du fait des reculs sociaux que la bourgeoisie nous a imposés (coup dans les budgets hospitaliers, baisse du financement des programmes de recherche, etc.).

Certes, les capitalistes, toujours prompts à se dédouaner des catastrophes qu’ils provoquent, feront valoir que les maladies zoonotiques ont toujours existé – ce qui est vrai [28]. Cependant, les dynamiques à l’œuvre concernant ce type de maladie sont effrayantes. Si l’on a évoqué l’augmentation importante des maladies infectieuses en introduction de l’article, il faut noter que parmi ces maladies, celles d’origine animale sont de plus en plus nombreuses[29]. On pourra toujours alors évoquer la dimension « naturelle » de ces virus qui agiraient sur les humains sans que les humains n’y puissent rien. C’est oublier, comme le soutenait Engels il y a un siècle et demi,

qu’ « en soutenant que c’est exclusivement la nature qui agit sur l’homme […], la conception naturaliste de l’histoire […] est unilatérale et oublie que l’homme aussi réagit sur la nature, la transforme, se crée des conditions nouvelles d’existence »[30].

C’est contre cette « conception naturaliste » des virus qu’il faut lutter : les pandémies sont directement liées à l’accumulation du capital qui bouleverse les équilibres écosystémiques des espaces dans le but d’accumuler toujours plus de richesses. C’est que les pandémies, au même titre que l’appauvrissement des sols ou le réchauffement climatique, ne sont qu’une expression supplémentaire de l’antagonisme qui existe entre le capitalisme et l’environnement. Elles sont à mettre en lien avec ce que Marx avait appelé la « rupture métabolique »[31] : un mode de production insoutenable qui implique une contradiction entre croissance et reproduction et met en danger la perpétuation des existences.

Socialisme ou Barbarie : actionnons le frein d’urgence !

Lutte écologique et lutte contre les pandémies sont donc inextricablement liées et elles impliquent toutes deux une lutte contre le capitalisme. Le renversement de ce mode de production permettrait une meilleure gestion des ressources grâce à une relocalisation de la production permise par la mise sous contrôle des moyens de production par les travailleurs.ses. Cela permettrait ainsi aux animaux destinés à l’alimentation de se reproduire sur place et ainsi de transmettre aux consommateurs.trices les immunités développées. Cela mettrait fin aux monocultures industrielles et aux dangers qu’elles représentent d’un point de vue épidémiologique. Enfin, cela supprimerait l’opposition entre ville et campagne grâce à une meilleure répartition de la population (dont la mobilité ne serait plus déterminée par les flux de capitaux) et une meilleure prise en compte des limites biologiques de notre environnement (retour des nutriments consommés sur les sols qui les ont produits, conservation des barrières virologiques que constituent les espaces forestiers, etc.). Comme l’écrivait Marx,

« la suppression de l’opposition entre la ville et la campagne n’est pas plus une utopie que la suppression de l’antagonisme entre capitalistes et salariés. »

Ces changements ne sauraient attendre et la pandémie qui est aujourd’hui source de tant d’inquiétude doit nous servir d’avertissement. Plus que jamais, renverser le capitalisme devient la seule alternative crédible à la barbarie, que celle-ci prenne les traits d’une catastrophe dite « naturelle » ou d’une dynamique politique fascisante. Pour que le confinement ne soit pas notre nouveau mode de vie, pour que les pandémies ne deviennent pas notre quotidien, il est temps d’imposer une organisation sociale nouvelle qui, par l’autogestion des ressources, serait à même de rétablir les équilibres que l’accumulation infinie a dangereusement menacés. Alors que les menaces s’amoncellent, que les dangers se multiplient, nous revient à l’esprit cette phrase de Walter Benjamin :

« selon Marx, les révolutions sont les locomotives de l’histoire. Mais parfois les choses sont différentes. Parfois les révolutions sont la forme par laquelle l’humanité, qui voyage dans ce train, actionne le frein d’urgence. »

Notes

[1] La reconstitution du scénario pandémique, censée conduire au « patient zéro », est toujours hypothétique : on pourra donc lire différentes hypothèses possibles (un enfant ayant mangée une baie sur laquelle une chauve-souris aurait uriné, des hommes contaminés en ayant mangé de la viande de brousse, etc.) sans qu’on puisse semble-t-il véritablement trancher (https://www.liberation.fr/terre/2004/01/16/ebola-le-singe-puis-l-homme_465536)

[2] Ces représentations sont, bien évidemment, erronées et l’un des objets de cet article est de les mettre à distance pour mieux cerner la manière dont ces paysages sont, en réalité, travaillés (et donc exploités) par le capital.

[3] Sur ce point, voir le texte publié par le blog Perspectives Printanières (https://perspectives-printanieres.info/index.php/2020/03/10/lepidemie-na-pas-de-vertus/ : « Rapidement, ce ne sont plus seulement les animaux cuisinés qui sont considérés comme sauvages mais aussi les personnes qui les mangent »

[4] Bob Wallace, Big Farms Make Big Flu. Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science, New York, New York University, 2016.

[5] https://www.agenceecofin.com/bauxite/0606-57538-la-guinee-entre-dans-le-top-3-des-plus-grands-producteurs-de-bauxite-au-monde-banque-mondiale

[6] https://www.challenges.fr/entreprise/energie/alliance-miniere-responsable-la-start-up-financee-par-niel-et-lauvergeon-accelere-en-afrique_502686

[7] https://www.farmlandgrab.org/post/view/18263

[8] David Harvey, Le Nouvel Impérialisme, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2010

[9] https://www.guineenews.org/dossier-deforestation-effrenee-en-guinee-ce-massacre-environnemental-qui-menace-desormais-notre-existence/

[10] https://news.un.org/fr/story/2009/06/160232-fao-savane-guineenne-leveil-dun-geant-africain

[11] https://www.independentsciencenews.org/health/neoliberal-ebola-the-agroeconomic-origins-of-the-ebola-outbreak/

[12] Lire à ce propos l’interview de l’anthropologue Frédéric Keck, parue dans Lundi Matin sous le titre « Des chauve-souris et des hommes » (https://lundi.am/Des-chauve-souris-et-des-hommes-politiques-epidemiques-et-coronavirus)

[13] http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/. Il existe une traduction de cet article (un des meilleurs écrits sur le Covid-19) sur le site « Des nouvelles du Front ».

[14] Karl Marx, Le Capital, vol. 1, trad. sous la resp. de J.-P. Lefebvre, 7ème section, chap. XXIV & XXV, Paris, PUF, 1993

[15] Sur les expropriations dont furent victimes les Guinéen.ne.s au profit des entreprises capitalistes, voir https://www.independentsciencenews.org/health/neoliberal-ebola-the-agroeconomic-origins-of-the-ebola-outbreak/

[16] En plus de l’article cité dans la note précédente, voir Rob Wallace (dir.), Neoliberal Ebola: Modeling Disease Emergence from Finance to Forest and Farm, New York, Springer, 2016.

[17] Les collapsologues (appellation désignant ceux qui pronostiquent un effondrement rapide de notre « civilisation ») sont en première ligne pour produire ces discours quasi religieux laissant de côté à la fois les rapports de domination et les modes de production. Pour une réfutation de ces discours, on pourra lire deux textes parus sur le blog Perspectives Printanières, l’un directement consacré à la collapsologie (https://perspectives-printanieres.info/index.php/2019/03/17/la-collapsologie-ou-la-critique-scientiste-du-capitalisme/) et l’autre consacré à ceux qui, se pensant critiques mais qui ne sont que cyniques, voient dans le Covid-19 une opportunité (https://perspectives-printanieres.info/index.php/2020/03/10/lepidemie-na-pas-de-vertus/)

[18] https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54 (les faits présentés dans le paragraphe qui vient sont tous, sauf mention contraire, tirés de cette vidéo).

[19] Jade Lindgaard et Amélie Poinssot, « Le coronavirus, un boomerang qui nous revient dans la figure », Médiapart, 22 mars 2020

[20] Sur ce processus, voir l’article que le biologiste Rob Wallace a consacré au coronavirus au début de l’épidémie (https://agitationautonome.com/2020/03/19/notes-sur-le-nouveau-coronavirus-robert-g-wallace/)

[21] http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/. Wuhan a d’abord été un haut lieu de la production sidérurgique chinoise. Cependant, confrontée à une crise de surproduction, la ville a vu beaucoup de ses hauts fourneaux fermés tour à tour. Son appareil productif (usines produisant de l’acier, du béton, etc.) et la main d’œuvre qui allait avec (ingénieurs civils, ouvriers, etc.) ont facilité sa transition vers le marché de l’immobilier.

[22] Ibid.

[23] https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54

[24] C’est notamment ce qu’affirme l’anthropologue Frédéric Keck dans l’interview déjà citée qu’il a donné à Lundi Matin.

[25] http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/. Dernière preuve du lien qui existe entre lutte écologique et lutte contre les pandémies, le réchauffement climatique représente lui-même un risque épidémiologique considérable. On estime que la fonte du permafrost pourrait libérer une série de virus particulièrement virulent qui, jusque-là, étaient contenus dans les sols.

[26] Il est important de noter que la circulation d’un virus d’une espèce à une autre n’est pas qu’un processus nocif engendrant des épidémies. Il s’agit aussi d’un processus qui permet de complexifier et donc de solidifier nos systèmes immunitaires : d’où le problème que pose la généralisation des monocultures animales qui isolent des espèces présélectionnées et affaiblissent donc leur système de défense face aux virus.

[27] http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/.

[28] C’est finalement une stratégie rhétorique classique que de renvoyer un phénomène à des temps lointains pour mieux épargner les modes de production qui en sont responsables. Il en est ici des pandémies comme des rapports de domination (racisme, sexisme, etc.) : ce sont des phénomènes qui auraient toujours existé, lié à la « nature humaine » (ou à la nature tout court) et ne pouvant donc être rattaché au capitalisme.

[29] C’est par exemple ce que met en évidence cette étude commandée par le ministère de l’agriculture en 2014 : Madeleine Lesage, « Zoonoses émergentes et réémergentes : enjeux et perspectives », Centre d’études et de prospective, n°66, janvier 2014.

[30] Friedrich Engels, Dialectique de la nature, Paris, Éditions sociales, 1977.

[31] Sur ce concept et le sens que lui donne Marx, lire John Bellamy Foster, Marx écologiste, Paris, Éditions Amsterdam, 2011 [2009].

.jpg)

.jpg)