Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Waly Dia. "Sarkozy, c’est la pookie de Neuilly" (18/01)

- Une Sécurité sociale auto-gérée pour retrouver le chemin de l’émancipation ! (18/01)

- Pour la socialisation du travail reproductif (18/01)

- Interview de Nicolas Da Silva pour l’Anticapitaliste (18/01)

- Un "pognon de dingues" : pourquoi le néolibéralisme veut la peau de la "Sécu" (18/01)

- Un nouveau cours pour gagner contre les fermetures d’usine et les suppressions d’emploi (18/01)

- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2024 (17/01)

- Syrie: La chute du régime (17/01)

- Iran. De la stratégie révolutionnaire au repli nationaliste (17/01)

- Serge Latouche : "Tout ce qui est beau et désirable se dévalue dès qu’il y a production de masse" (17/01)

- La fabrique du déficit public (17/01)

- Franz Fanon l’Algérien (17/01)

- La grève d’ID Logistics et le rôle de la CGT (17/01)

- L’hôpital grippé par les politiques libérales (17/01)

- Allemagne : Alstom, réduction de personnel, fermetures, délocalisations... (17/01)

- Impérialisme et ravages écologiques (17/01)

- Retour sur la condition ouvrière retraitée (17/01)

- Clémence Guetté - Censure de Bayrou : c’est l’heure de vérité (16/01)

- Benoît Coquard : "les classes populaires rurales et les sympathisants de gauche tendent à s’éloigner" (16/01)

- Un jeu d’ombres et de fausses dupes (16/01)

- Houria Bouteldja : RÊVER ENSEMBLE (15/01)

- Mélenchon: Avant veille de censure (14/01)

- "La loi du mort-mélanine" - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré dans "La dernière" (12/01)

- Pour l’arrêt des poursuites contre Abdourahmane Ridouane (12/01)

- Rosa Meyer-Leviné. Vie et mort d’un révolutionnaire (12/01)

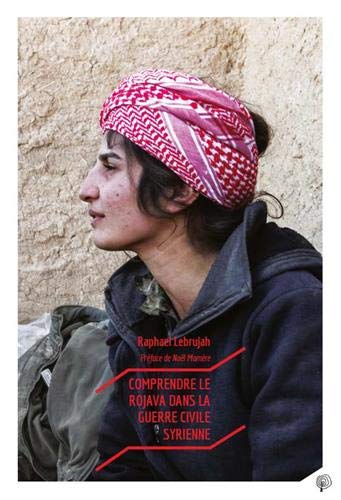

Nouvelles du Rojava

Le Rojava, région périphérique et pauvre du Nord de la Syrie, n’en finit pas de fasciner dans la gauche révolutionnaire européenne. L’expérience sociale mise en place à partir de 2012, née de la révolution syrienne, inspire toujours les militants en quête d’un modèle. Le Rojava revient ainsi régulièrement « à la une », au gré des évènements et du calendrier militant. Tantôt éclipsé par les grèves ou les gilets jaunes, ou ressurgissant à l’occasion comme, à l’automne 2019, quand les États-Unis abandonnèrent les FSD à une armée turque avide.

Revenons donc rapidement sur la nouvelle situation qui s’est mise en place dans cette région mouvementée.

Pourquoi l’invasion turque ?

Ayant soutenu dès 2011 l’opposition syrienne, l’État turc tablait sur un renversement rapide du régime en faveur d’un régime plus « amical ». L’établissement de régimes plus conservateurs et religieux, qui auraient été un vecteur d’expansion à la puissance turque, s’inscrivait dans la stratégie dite du néo-ottomanisme. L’islam politique, et plus particulièrement celui véhiculé par les Frères musulmans, devenait la nouvelle justification de l’expansionnisme turc, au Caire comme à Damas. Les revers successifs du « Printemps arabe », en Égypte et en Syrie, douchaient les espoirs un temps nourris par les dirigeants turcs, et amenaient ceux-ci à intervenir plus directement dans le jeu syrien.

L’appui et le financement d’acteurs locaux ayant largement échoués, tant de la part des États-Unis que de la Turquie, il devint évident que le régime syrien ne tomberait pas et que la reconquête du territoire n’était qu’une question de temps. La Turquie décida, à partir de 2015, d’intervenir directement pour sauver ce qui pouvait l’être, et conserver, au moins à sa frontière, une « zone d’influence ». L’invasion commença à partir de 2016, pour stopper l’avance des YPG. Elle se poursuivit en 2017 et 2018, avec l’établissement de « postes d’observations » dans la région d’Idlib, puis l’invasion du canton d’Afrin. L’éradication des « terroristes YPG » dans leur ensemble demeure, à terme, l’objectif de l’État turc.

Le président turc affiche sa volonté d’établir dans une zone « sécurisée » un certain nombre de réfugiés syriens. La présence de millions de réfugiés syriens sur le territoire turc est, notamment, le résultat de l’accord passé en 2016, par lequel l’État turc s’engageait, contre une aide financière, à interdire leur passage vers l’Europe. Les réfugiés syriens ont constitué en Turquie, comme dans les autres pays de la région, une réserve de main-d’œuvre bon marché et corvéable à merci pour l’économie turque. Leur situation extrêmement précaire s’est encore aggravée avec la crise économique turque, qui a rendu leur apport à l’économie « superflu » et a fait d’eux un bouc émissaire à point nommé. Les nationalistes turcs font de la présence des réfugiés un poids qui obèrerait l’économie turque, selon une logique que nous connaissons bien en Europe.

La crise économique turque dure depuis plusieurs années. Celle-ci passe par des soubresauts imprévisibles, plus ou moins graves, mais récurrents. Elle a considérablement affaibli, depuis 2013, le soutien pour l’AKP dont le succès et la popularité se fondait, en grande partie, sur le boom économique et la croissance spectaculaire des années 2000. La base électorale de l’AKP reste confortable, mais ne cesse de s’amenuiser, au fil des élections, au profit de forces d’opposition. L’invasion militaire d’une portion réduite du territoire syrien permet aux dirigeants turcs de jouer la carte de la grandeur turque restaurée, de titiller la fibre nationaliste à bas coût.

Politiquement, cette nouvelle phase de l’invasion permet encore à l’AKP de faire voler en éclats une timide (et improbable) union qui venait de s’esquisser entre les partis d’opposition. Le HDP, de la gauche pro-kurde, condamnait l’invasion quand le CHP kémaliste et le İyi Partisi nationaliste1 apportaient leur soutien au gouvernement.

L’invasion turque et le rôle des États-Unis

L’invasion turque fut une surprise… très relative. R. T. Erdoğan avait fait montre de ses velléités depuis longtemps. Mais les menaces, répétées à intervalles réguliers, avaient fini par donner cette impression trompeuse d’esbroufe. Le président turc avait, parmi d’autres exemples, promis d’attaquer le Rojava « sous trois jours » en décembre 2018. Il n’en fut rien. Il n’était question que de peser dans la balance de négociations avec l’allié américain (la Turquie acceptait l’existence d’un État « terroriste » en échange d’une contrepartie financière, militaire ou autre).

Les menaces turques se firent plus pressantes à l’été 2019. Le pays se hérissa de talus, de lignes défensives, des conseils militaires se préparaient à agir de façon autonome dans la guérilla, des tranchées et des tunnels furent creusés à la va-vite. Toutefois, des négociations indirectes, par le truchement des Américains, avaient lieu. Les FSD acceptaient, contraints, la mise en place d’une zone démilitarisée de 5km, tout en gardant le contrôle des villes. Signe de bonne volonté : les FSD détruisirent, dans la région de Serêkaniyê, des positions défensives et comblèrent certaines tranchées. Une semaine plus tard, l’armée turque envahissait le Rojava dans cette même région.

Les États-Unis, parrain des négociations, venaient de retirer leurs hommes de la frontière turque. Officiellement, pour éviter les dommages collatéraux. En réalité, le retrait permettait aux troupes turques et à leurs supplétifs d’entrer sur le territoire syrien, car jamais la Turquie ne se serait risquée à une confrontation directe. Les convois américains quittaient le Rojava sous les jets de pierres d’habitants excédés… pour être accueillis par des jets de pierre à Erbil, les Kurdes d’Irak digérant mal la trahison. Les détails du deal entre Américains et Turcs ne sont pas connus.

Le retrait des États-Unis aura eu au moins un mérite : celui de clarifier leur jeu. Les États-Unis ne cherchent nullement à maintenir une présence militaire massive dans la région, ni même appuyer conséquemment un « acteur local » inféodé. Ils cherchent à contrôler le pétrole syrien. Non pas pour l’exploiter à leur compte, mais pour priver le régime syrien d’une de ses principales ressources. Les compagnies occidentales, présentes sur les champs pétroliers avant 2011, ont dû quitter le pays avec la guerre et les sanctions. Ce sont désormais des compagnies russes et iraniennes qui exploitent et raffinent le pétrole syrien2. La revente, par l’administration autonome, de pétrole brut au régime (l’un des seuls clients disponibles), avait d’ailleurs amené à plusieurs incidents courant 2019, sans gravité, entre l’armée américaine et les QSD.

Les Américains se cantonnent désormais à une « zone d’influence » établie par eux-mêmes et qui s’étend du Nord de l’Euphrate (dans la région de Deir-Ez-Zor) jusqu’aux faubourgs sud de la ville de Hesekê. Leurs escapades hors zone d’influence se heurtent aux nouveaux « garants » russes voire syriens. La photo d’un véhicule blindé américain stoppé par des soldats russes a fait le tour du net. Et il est même arrivé, à plusieurs reprises, que des soldats russes et américains en arrivent aux mains. Seulement aux mains jusqu’à présent.

Militairement, les FSD ne pouvaient espérer contenir longtemps une armée turque très supérieure en équipements, en armements et même en hommes. Conformément à la doctrine militaire turque (et occidentale), l’armée turque se cantonna aux tâches les moins meurtrières (pour eux) quand les combats étaient menés par une prétendue « Armée nationale syrienne » — l’armée turque ayant appris de l’expérience d’Afrin, où la trop grande liberté accordée aux groupes djihadistes avait débouché sur une situation chaotique et retourné contre eux leurs soutiens locaux potentiels (comme l’ENKS, un front d’organisations politiques kurdes opposées au PYD). Même si les exactions commises et filmées par les mercenaires syriens montrent que le respect des coutumes de guerre n’est toujours pas la priorité de l’armée turque…

Comme prévu, c’est en milieu urbain que la résistance fut la plus efficace. La ville de Serêkaniyê, théâtre à de multiples reprises d’affrontements depuis 2012, fut la dernière à tomber. Sans se risquer à pénétrer dans la ville, l’armée turque et ses supplétifs syriens entrèrent à l’est et l’ouest de la ville, pour finalement couper la ligne de ravitaillement au sud. Totalement encerclée et sans espoir, les unités YPG évacuèrent la ville le 20 octobre 2019. Ne s’agissant que d’une bataille d’une guerre qui promet d’être longue, les YPG préféraient ne pas se livrer à des combats meurtriers et perdus d’avance3.

Pour acter la défaite militaire des FSD, et sans doute pour garder la face, les États-Unis annoncèrent un accord avec la Turquie fin octobre 2019, suivis de peu par la Russie. Au terme de ceux-ci, les FSD devaient se retirer d’une zone de 30 kilomètres au sud de la frontière turque. Dans les faits, les FSD ne se retirèrent que des zones comprises entre Tel Abyad et Serêkaniyê et les combats, plus ou moins sporadiques, se poursuivent jusqu’à aujourd’hui.

L’invasion militaire turque n’a cependant pas atteint les objectifs annoncés. « L’État terroriste » n’a pas été détruit, le mouvement kurde dont le PKK est une composante dispose toujours d’un sanctuaire en Syrie, et pas une seule ville kurde, à l’exception de Serêkaniyê, n’a été prise. Les soi-disant patrouilles effectuées dans les territoires kurdes4 ne sont qu’un os à ronger jeté à la Turquie pour sauver les apparences. En fait de « patrouilles conjointes », la police militaire russe encadre quelques blindés turcs, occasionnellement, pour emprunter un chemin balisé d’avance et dont, opportunément, les forces kurdes ont systématiquement connaissance…

La Turquie a enfin perdu, avec le départ des troupes américaines, un moyen de pression considérable sur les YPG. Il est impensable que la Russie, soutien indéfectible du régime de Damas, se montre aussi ouverte aux exigences turques que ne l’étaient les États-Unis.

Nouvelle donne

L’invasion turque de 2019, au-delà des pertes territoriales, a amené à une crise interne d’envergure. Les civils ont massivement fui les zones de combats dès le premier jour de l’invasion, pour se réfugier dans la zone de Hesekê, non incluse dans le projet de « zone sécurisée » turque.

Si l’on a pu craindre un temps que le chaos engendré par l’invasion provoquerait une fuite massive des anciens combattants de l’État islamique, force est de reconnaître que les évasions furent limitées grâce aux QSD. La désorganisation et le manque de soldats pour assurer la garde dans les camps a cependant permis à un millier, environ, de combattants de l’Etat islamique de s’enfuir et de grossir les rangs de l’organisation clandestine. Les pays occidentaux se refusant toujours à reprendre leurs prisonniers, préférant se défausser sur une administration autonome sans moyens, la situation des prisonniers semble sans issue pour le moment.

L’armée turque et ses supplétifs syriens ont reproduit, quoique de façon moins caricaturale, le plan mis en œuvre à Afrin. Les réfugiés kurdes se voient exiger, par les occupants, des « droits » de retour prohibitifs, quand des réfugiés syriens, dont certains s’étaient enfuis en 2012-2013, se voient offrir les maisons et biens des Kurdes ayant fui.

Aujourd’hui (mars 2020), environ 8.600 personnes s’entassent toujours dans le camp de réfugiés de Waşokanî, dont 3.500 enfants5. Ce qui ne représente qu’une partie des réfugiés, certains ayant réussi à se loger à Hesekê ou Tel Tamir, grâce à la solidarité de leurs habitants. La situation sanitaire des camps de réfugiés est catastrophique et les infrastructures hospitalières déficientes. On redoute les possibles conséquences d’une épidémie comme celle du Covid-19, qui vient d’atteindre la Syrie et face à laquelle les autorités sanitaires sont démunies6.

L’armée turque joue, depuis longtemps, des divisions et rancunes entre Kurdes et Arabes. Il serait absurde de prétendre qu’un front uni arabo-kurde aurait été scellé contre les Turcs. Certes, les organisations arabes travaillant de longue date avec le PYD n’ont pas changé leur position. Certes, l’invasion turque a contraint à un rapprochement entre les YPG et le régime syrien. Mais la Turquie a, par son entrée dans le jeu syrien, élargi l’éventail des alliances possibles pour les organisations politiques et armées arabes.

Si l’alliance ou le soutien aux YPG a pu apparaître, à certains groupes d’opposition syriens, comme la seule option envisageable contre Daesh et le régime syrien, il en va différemment aujourd’hui. Les YPG ne sont plus les seuls alliés potentiels : les garanties et positions promises par l’armée turque aux groupes arabes peuvent sembler, à certains, plus alléchants qu’une alliance « minoritaire » avec les YPG kurdes. L’alliance avec les YPG permettait, en 2015-2018, de bénéficier indirectement de la protection militaire des États-Unis, ce qui n’est plus le cas. Ajoutons que le rapprochement avec Damas peut apparaître intolérable à des groupes issus de l’ASL.

L’augmentation significative des attentats est un signe que les réseaux islamistes (Daesh et autres) ont bénéficié du soutien logistique des groupes mercenaires syriens d’une part, que l’affaiblissement de l’administration autonome les a raffermis de l’autre.

Politiquement, l’invasion turque a cependant ravivé la flamme révolutionnaire. Concrètement, la présence américaine donnait l’impression, fausse, que l’existence de l’administration autonome était irréversible. Afrin a joué le rôle de repoussoir. L’épuration ethnique des Kurdes, le pillage, l’industrie des enlèvements a montré ce que l’occupation turque réservait aux Kurdes. D’où un nouveau souffle, une nouvelle affluence vers les communes qui avait, depuis 2015, quelque peu tari.

La Russie comme nouveau garant ?

Abandonnés par « l’allié » américain, les FSD se tournèrent vers le régime de Damas et, à travers lui, vers la Russie. Il s’agissait par là de trouver un nouvel appui externe face à la Turquie et de tenter d’endiguer l’invasion. Les troupes turques prenaient alors soin d’éviter de toucher les soldats du régime, raison pour laquelle les FSD avaient déjà fait appel à eux par le passé (à Afrin et près de Manbij). Des soldats syriens reçurent l’autorisation de se positionner face à l’armée turque. Cette dernière changea alors sa politique et visa les soldats syriens, ce qui amena à une nouvelle escalade (verbale) entre la Russie et la Turquie.

Le régime, il va de soi, instrumentalisa le retour de ses troupes sur la frontière turque. « Le drapeau syrien flotte à nouveau sur Kobanê » claironna, un brin mensongère, la télévision d’État syrienne. La presse occidentale s’emballa, les quelques journalistes français présents fuirent pour le Kurdistan irakien. Dans une tribune au Monde, ceux-ci tentaient maladroitement de justifier leur fuite… D’aucuns, en Europe, proclamèrent la fin de l’autonomie. « L’autonomie kurde aura duré cinq ans. » écrivait péremptoire, et peut-être un peu vite, Convergences révolutionnaires7.

L’accord militaire ne préjugeait en rien d’un hypothétique futur accord politique. Car, si le régime a jusqu’ici refusé toute idée d’autonomie pour les territoires du Nord de la Syrie, il dispose aujourd’hui de bien plus d’atouts qu’hier. Des négociations sont en cours, mais semblent achopper sur la question de l’autonomie des forces armées. Il est exclu, pour les FSD, de passer sous commandement militaire du régime. Le régime se refuse toujours à traiter ces territoires différemment du reste de la Syrie, quand les FSD rechignent à concéder la moindre parcelle de leur autorité, autre que symbolique (la présence du drapeau syrien, par exemple). Le commandant Mezlûm Ebdî a d’ailleurs mis en garde le régime que « tout retour à la situation d’avant 2011 [était] exclu »8.

Les difficultés rencontrées dans ces négociations sont révélatrices. L’accord militaire passé entre le régime syrien et les FSD a surpris par son ampleur nouvelle. Mais, fondamentalement, il ne se distingue pas des accords militaires qui avaient été passés localement9. Il s’agit d’un accord strictement militaire et contraint par une situation fortement défavorable aux FSD.

Sur le « tournant stratégique »

Le tournant stratégique n’a pas eu lieu. A tout le moins, pas celui que certains espéraient. Ceux qui, en Europe, ne voient de salut pour le Rojava que dans le soutien de l’Occident, promettaient que, une fois Daech vaincu, les États-Unis se détourneraient progressivement de leur allié turc turbulent et ingrat, au profit des FSD. Thèse fantaisiste à laquelle la réalité vint apporter un cinglant démenti…

Mais comme les tenants du « soutien occidental » n’en démordent pas : les pays occidentaux auraient protesté énergiquement contre l’invasion turque, seraient au bord de la rupture… Il est vrai que les protestations occidentales furent un tantinet moins molles que lors de l’invasion d’Afrin. Il est vrai que l’attitude « rebelle » de la Turquie a le don d’agacer les pays occidentaux, que les relations entre certains pays européens, notamment, et l’État turc se sont fortement dégradées depuis 2015. On aurait tort, pour autant, de s’illusionner sur une éventuelle « rupture » avec la Turquie. Deux exemples.

-

Visiblement gênée que ses chars « Leopard » soient utilisés en Syrie, l’Allemagne promit ne plus vendre d’armes à l’État turc. Peut-être pour faire oublier plusieurs années d’un business fructueux : la Turquie représentait, en 2018, un tiers des exportations d’armes allemandes (243 million euros)10… L’annonce fit son effet, certains y virent le signe d’un isolement de la Turquie. Las ! L’Allemagne n’attendit pas deux mois avant d’autoriser à nouveau les exportations de matériel militaire vers la Turquie. Les lois du marché sont ce qu’elles sont…

-

Emmanuel Macron critiqua la politique de la Turquie au sommet de l’OTAN de Londres (décembre 2019), après avoir annoncé la « mort cérébrale » de l’alliance. Dont acte : il fut le seul en ce sens et ne suscita que sarcasmes et dédain chez les autres pays. De la Pologne aux États-Unis, en passant par les pays Baltes. A quoi il faut ajouter que Macron opère par intérêt propre, et non pour honorer une prétendue « dette de sang » envers les YPG. La crainte des dirigeants européens est en effet qu’une nouvelle crise humanitaire éclate, au Rojava comme à Idlib, avec son nécessaire cortège de réfugiés vers la Turquie, puis l’Europe…

L’OTAN, de son côté, ne cherche nullement à exclure son « pilier oriental » turc, mais à le ramener à la raison et à une attitude plus docile. La Turquie ne cherche pas non plus à se couper des États-Unis, mais à obtenir plus de son allié. Les bravades d’Erdoğan vis-à-vis de l’Occident ont une visée politique interne (montrer que la Turquie est une grande puissance) et se soldent généralement par des accords favorables à la Turquie11. La Turquie a une position géostratégique bien trop importante (transit des énergies, contrepoids à l’Iran) et se montre un trop bon client pour être « mis au ban des nations ». Ce qui explique qu’Erdoğan se permette certaines sautes d’humeur, et qu’on lui passe sans trop rechigner.

Il serait donc bon d’en finir avec le « soutien occidental » comme garantie politique pour les Kurdes de Syrie. Le retrait américain signifiait bien un abandon des FSD au profit de l’État turc, et un cadeau fait à celui-ci en tant qu’allié. Malgré les protestations hypocrites qui suivirent. Et malgré le fait que les États-Unis continuent d’armer et d’entraîner les FSD, pourtant en guerre contre la Turquie… On aurait pu croire que l’abandon des FSD par les Américains dessillerait une fois pour toutes les yeux d’analystes naïfs quant aux intentions occidentales. Force est toutefois de constater qu’il n’en est rien.

Un front national kurde ?

Dans la mesure où l’invasion turque a, au moins momentanément, fait peser la menace d’une destruction de l’administration autonome, les partis politiques kurdes l’ont unanimement condamnée. La pression de la rue, notamment, explique que même le PDK irakien se soit joint, du bout des lèvres, au concert de protestations12.

Des négociations ont eu lieu avec ce qu’il reste de l’ENKS et, surtout, avec le PDK irakien. L’administration autonome annonça lever toutes les restrictions qui visaient l’ENKS. Quelques bureaux furent rouverts, le président du Kurdistan irakien, Neçîrvan Barzanî, négocia directement avec Mezlûm Ebdî. On ignore quelles furent les contreparties données par le PDK. Financières ? Militaires ? En tout cas discrètes, en raison des excellentes relations du PDK avec la Turquie et la dépendance économique du Kurdistan irakien. Ces négociations semblent toutefois, une fois de plus, en passe d’échouer. Le PYD a depuis ouvertement critiqué l’ENKS pour avoir maintenu ses liens avec ce qu’il reste de « l’opposition syrienne ».

Ces négociations sont loin d’être les premières. Chaque nouvelle crise d’envergure, chaque menace existentielle contre le Rojava a donné lieu à un rapprochement tactique et « pragmatique » entre le PDK et le PYD. Lors de la bataille de Kobanê, le PDK avait envoyé des armes lourdes dans la ville assiégée. Contre, ce qui est fréquemment oublié, une obole de taille : la promesse d’un partage des revenus douaniers et du pouvoir… restés tous deux lettre morte.

Il n’est donc pas question, pour l’heure, d’un front national kurde entre le PDK et le PYD comme certains avaient pu l’escompter. Les divergences politiques et d’intérêts profondes entre les deux forces politiques ont, jusqu’à présent, interdit tout rapprochement autre que momentané et dûment monnayé (par le PDK). Les négociations des derniers mois s’inscrivent dans ce fil.

Que faire ?

Question trop souvent oubliée…

D’abord, il importe de maintenir ou de créer des liens avec les organisations kurdes et turques révolutionnaires présentes dans la diaspora. Répondre présents aux appels à manifester de nos camarades kurdes et turcs. En-dehors des périodes de grande crise (invasion, etc.), les organisations révolutionnaires de France sont trop peu présentes dans les manifestations organisées régulièrement. Les organisations kurdes en France ne sont qu’une partie d’un grand mouvement révolutionnaire dont il faut apprendre et avec lequel il est profitable d’être en contact. Cela, il va sans dire, sans se « convertir » et en gardant une distance critique. Critiques que, en passant, il serait bien avisé d’adresser aux premiers concernés.

Apprendre de la révolution du Rojava et de ses suites telle qu’elle fut véritablement, pour en tirer des leçons pratiques pour la situation politique présente. L’expérience mise en place au Rojava, et plus particulièrement la révolution populaire de 2011-2012, sont riches d’enseignements pour les révolutionnaires européens. Ce n’est pas sans raison que des Gilets jaunes se sont intéressés au Rojava dans leurs débats sur les formes d’organisation. Mais tirer des leçons justes, pratiques et utiles présuppose de ne pas cadrer l’histoire à des discours préétablis. D’où la nécessité d’un travail de recherches et critique vis-à-vis de ce qui est raconté çà et là. Si nous tenons, lors de la prochaine situation potentiellement révolutionnaire, à intervenir aussi efficacement que le PKK le fit en Syrie en 2011…

En conclusion

L’invasion turque d’octobre 2019 a pu sembler être la mise à exécution des menaces d’Erdoğan d’en finir avec le Rojava, être le début de la fin. A posteriori, il s’agissait d’une phase supplémentaire de l’invasion commencée quelques années plus tôt, et qui n’est pas encore terminée. Conscient de son impossibilité militaire de « prendre » le Rojava d’un coup, Erdoğan préfère avancer par étapes, consolider ses acquis et obtenir des garanties internationales avant d’avancer plus.

La dernière phase de l’invasion a cependant eu des conséquences dramatiques pour l’administration autonome : expulsion de civils kurdes des zones occupées, nouveaux camps de réfugiés, renforcement des réseaux djihadistes et incertitude du lendemain. L’invasion turque a encore montré les dangers des alliances « tactiques » avec les impérialistes américains. Sans toutefois qu’une véritable alternative n’émerge, en-dehors de la multiplication des « garants » circonstanciels. La période révolutionnaire syrienne est incontestablement derrière nous et il importe désormais, pour l’administration autonome, de survivre à une période de reflux interne et d’attaques extérieures. Car elle continue de représenter, au-delà des revers récents, une perspective émancipatrice au Moyen-Orient. Et c’est pour cela que les révolutionnaires, où qu’ils soient, ont intérêt à la défendre.

1 Parti nationaliste turc issu d’une scission du MHP, parti d’extrême-droite nationaliste allié à l’AKP.

2 « Syria hands oil exploration contracts to two Russian firms », Reuters, 17 décembre 2019 ; « Iran to build oil refinery in Syria – Fars news agency », Reuters, 26 septembre 2017.

3 Ce qui est la norme dans les guerres asymétriques ou les mouvements de guérilla : éviter les affrontements directs (défavorables) dans un premier temps pour harceler l’ennemi dans la durée.

4 Prévues par l’accord russo-turc d’octobre 2020.

5 « Zarokên li Waşokanî li benda vegerê ne », ANF, 17 mars 2020.

6 « Li Şehbayê bi sed hezaran di bin xeteriyê de ne », ANF, 21 mars 2020.

7Cf. https://www.convergencesrevolutionnaires.org/De-trumperies-en-cynisme-complice-des-grandes-puissances-les-Kurdes-toujours?navthem=1

8 « Ebdî: Vegera li dema beriya 2011’an nepêkan e! », ANF, 17 février 2020

9 À partir de 2016, les YPG avaient autorisé les troupes du régime syrien à stationner entre leurs positions et celles de l’armée turque, pour prévenir une attaque de cette dernière. À Afrin, en 2018, le régime syrien avait laissé le libre passage aux troupes YPG venant des autres cantons et envoyé, symboliquement, quelques groupes issus de milices pro-régime à Afrin.

10 L’indignation feinte de l’Allemagne face à l’utilisation des chars « Leopard » en Syrie est à rapprocher de celle, notamment, de la France suite à l’utilisation d’armes française par le régime de Kadhafi en 2011…

11 Comme la fameuse « crise des S-400 » : la crise ouverte par l’achat de missiles anti-aériens russes a notamment débouché sur une offre américaine avantageuse.

12 Ce qui n’a pas été immédiat. La fermeture hermétique de la frontière entre le Kurdistan irakien et le Rojava, suite à l’attentat d’Erbil de juillet 2019, ne fut pas levée après l’invasion turque. Même des humanitaires étaient refoulés dans les jours qui suivirent le début de l’invasion. C’est en résultats des énormes manifestations de soutien qui eurent lieu dans les villes du Kurdistan irakien que le PDK se décida, finalement, à entrouvrir sa frontière.

.png)