Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Action de mise à l’arrêt d’une usine de pesticides interdits : "bloquons BASF" (04/12)

- Organisation du Travail et Communisme - Bernard FRIOT & Frédéric LORDON (02/12)

- La « peur rouge » aux États-Unis, hier comme aujourd’hui (02/12)

- Le service militaire. - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (30/11)

- Décès d’Henri Benoits (30/11)

- Guerre et service militaire : les médias sonnent le tocsin (29/11)

- La meute médiatique, le retour ? Manuel Bompard, Rima Hassan et Paul Vannier publient leurs réponses à Belaich et Pérou (29/11)

- Le capitalisme comme totalité : une introduction rapide à son histoire (27/11)

- L’État contre les associations. Extrait du livre d’Antonio Delfini et Julien Talpin (27/11)

- SONDAGE MÉLENCHON - BARDELLA : C’EST PIRE QUE CE QUE VOUS CROYEZ !! (27/11)

- Contre-enquête sur le fiasco du Louvre (25/11)

- Mélenchon : Magouilles et trahisons à tous les étages (25/11)

- Face à la crise du capitalisme : la militarisation de l’enseignement (24/11)

- Russie. Depuis sa cellule, entretien avec Boris Kagarlitsky (24/11)

- Abdourahman A. Waberi, Autoportrait avec Mélenchon : l’homme qui a sauvé la gauche (23/11)

- Glucksmann le loser (23/11)

- Convention Municipales de LFI - LE DIRECT (23/11)

- Ce journaliste a enquêté sur les liens secrets entre les grands patrons et le RN (23/11)

- Commission anti-LFI, agences de renseignements privées, sondages bidons, général bavard. (22/11)

- La critique marxiste de Rosa Luxemburg (21/11)

- Comment la gestion de la dette publique appauvrit l’État au profit du secteur privé (20/11)

- Moscou ne croit pas aux larmes : l’ambiguïté de la condition de la femme soviétique (20/11)

- Sexualités et politique : le pari du flou. Réponse de Houria Bouteldja à Sandra Lucbert (19/11)

- La fierté de Gaza. Entretien avec Emmanuel Dror (19/11)

- Mélenchon : Arcelor, Europe, Malbouffe, PS autobloquant (17/11)

Voyage à l’île Maurice

Nous publions comme tribune libre ce récit de voyage et ces photos reçus d’un militant qui a séjourné cet été à l’île Maurice. Ce texte mêle des considérations personnelles et politiques, y compris sur des aspects touristiques, ainsi que des éléments historiques et socio-économiques plus généraux sur la République de Maurice, glanés auprès d’habitant-e-s, dans des guides de voyage ou sur Internet. Ce pays étant rarement l’objet d’articles dans les publications militantes, nous espérons que cela intéressera nos lecteurs et lectrices malgré cette forme inhabituelle.

Ah, l’île Maurice ! Destination de rêve... Ses plages paradisiaques, les eaux turquoise de son lagon, ses grands hôtels au bord de la mer, leurs transats qui s’alignent sur le sable fin, les excursions en bateaux rapides vers les îlots ou les coraux, les merveilles de la plongée sous-marine et de ces poissons colorés que le guide sait tirer de leurs cachettes d’un coup de baguette, la nage avec les dauphins et les tortues marines...

|

|

|

Photos d’un film publicitaire projeté sur les écrans de l’aéroport de Maurice, à l’arrivée des touristes

Quant aux Mauricien-ne-s, ils et elles sont toujours serviables, tellement souriant-e-s, modèles de tolérance en raison de leur diversité ethnique et religieuse et qui, cerise sur le gâteau, nous comprennent quand on leur parle en français... D’ailleurs, Maurice n’est-elle pas un peu française, au moins historiquement ? Appelée « Isle de France » jusqu’en 1810, on s’y sent presque chez soi car de nombreux noms de lieux ou de rues, les plans des villes, les plantations de cannes à sucre nous rappellent sans cesse que ce sont les Français qui ont posé les véritables bases de ce pays au XVIIIe siècle, alors que les Hollandais, qui les ont précédés, n’avaient pas bien su le développer et que les Anglais, qui nous l’ont pris par les armes en 1810, se sont contentés de s’inscrire dans la continuité. Ils l’ont certes administré, mais les Français et leurs descendants (qu’on appelle encore aujourd’hui les « Franco-Mauriciens ») leur ont résisté, parvenant à garder non seulement leurs propriétés, mais aussi leur langue, qu’ils ont même réussi à imposer dans la culture et les médias, bien que l’anglais soit la langue officielle... D’ailleurs, on rencontre des compatriotes à chaque coin de l’hôtel ou de l’excursion : les Français sont les plus nombreux parmi les touristes, dont plus de 20% viennent de métropole et 10% de la Réunion, loin devant les Anglais (10%), les Allemands (9%) ou les Sud-Africains (9%)...

Mais non, amis-e-s lecteurs et lectrices de la Tendance CLAIRE, ce n’est pas l’auteur de ces lignes qui tient de tels propos ! Ce sont là, à peine caricaturés, les promesses que vendent les agences de voyage et les discours que prononcent trop souvent les gens revenant de leurs vacances à l’île Maurice, les yeux pétillants de joie – et qui seraient surpris d’apprendre que tout cela est très problématique... Aussi n’est-ce pas sans hésitations que j’ai décidé d’aller y séjourner moi aussi au mois d’août. Ici, on ne peut pas dire qu’il n’y ait pas de lézards !

|

|

|

Lézard à Grand Baie (Nord), changeant de couleur en une seconde selon son support – même si ce n’est pas très discret...

Problème du tourisme occidental à Maurice

Est-il légitime qu’un militant se réclamant de l’anti-impérialisme, de l’anti-colonialisme, de l’anti-capitalisme, qui plus est français, blanc et petit bourgeois, profite de son pouvoir d’achat et fasse tourner l’industrie du tourisme occidental, alors que cela contribue à maintenir un pays comme Maurice dans une situation de dépendance, de sous-développement, de pollution et d’inégalités sociales gigantesques ? La question est à la fois politique et éthique : les contradictions individuelles sont certes inévitables chez ceux et celles qui se veulent marxistes révolutionnaires tout en pouvant profiter des divers avantages de leur propre situation dans la société actuelle ; et les scrupules de conscience en particulier relèvent sans doute eux-mêmes d’une mentalité typique d’une certaine frange de la petite bourgeoisie occidentale blanche plus ou moins consciente des problèmes que posent le capitalisme et l’impérialisme... Mais il n’en reste pas moins qu’on est en droit d’attendre des militant-e-s, sinon une exemplarité, du moins une certaine cohérence – et en tout cas un comportement qui ne soit pas celui de gens se contentant de profiter de leurs privilèges sans se poser de questions.

Or c’est bien de cette catégorie que relèvent la très grande majorité des touristes qui passent leurs vacances à l’île Maurice. Les billets d’avion pour se rendre depuis l’Europe dans cette île de l’Océan indien, au large de l’Afrique et de Madagascar, sont parmi les plus chers ; les hôtels sont pour la plupart luxueux ; les activités touristiques principales sont, outre la baignade et le bronzage sur des plages privatisées où l’on se retrouve entre Blancs, les loisirs nautiques, la plongée sous-marine, l’approche au plus près des tortues de mer et des dauphins – avec à la clé la pollution des eaux, la dégradation des coraux, le harcèlement des animaux marins. Ce développement du tourisme haut de gamme est délibérément voulu par l’État mauricien depuis les années 1970. Aujourd’hui, l’industrie du tourisme constitue 20% du PIB, occupant la troisième principale source de richesses après l’industrie de la canne et le textile, et permettant un apport considérable de devises. Hormis durant l’épidémie de covid, le nombre de touristes ne cesse de croître : on en a compté plus d’1,38 million en 2024, soit plus que d’habitant-e-s (1,27 million). Or, s’il a contribué au développement économique du pays d’un point de vue capitaliste, l’investissement dans le tourisme a aussi considérablement accru les inégalités socio-économiques, qui étaient déjà très fortes. De plus, il devient aujourd’hui un problème majeur en faisant s’envoler les prix du foncier et de l’immobilier dans un pays où la densité démographique est l’une des plus fortes du monde : 631 habitant-e-s au km2, en fait bien plus dans les grandes villes du centre que ne fréquentent pas les touristes. Le développement du tourisme entraîne aussi le bétonnage et la privatisation de presque tout le littoral. Il s’accapare une proportion vertigineuse des ressources en eau, alors que Maurice est classée par l’ONU parmi les pays en « stress hydrique ». Enfin, il provoque une pollution désastreuse.

|

Photo d’un dessin animé publicitaire projeté sur les écrans de l’aéroport de Maurice, à l’arrivée des touristes |

Boutique de l’aéroport : « souvenirs de Maurice » pour nourrir la surconsommation... et pour la plupart importés ! |

En un mot, j’avais de bonnes raisons d’hésiter à cautionner la réalité néocoloniale du tourisme capitaliste en allant passer mes vacances à Maurice. Le fait que je ne monte quasiment jamais dans une voiture et que je n’avais pas pris l’avion depuis 2019, pour un séjour beaucoup moins lointain (dans une ville européenne trop difficilement accessible en train), ne suffisait pas à justifier un voyage de 2 fois 10 000 km en Airbus 380 : à l’échelle de la population mondiale et de l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique, les nécessaires quotas individuels d’émission de CO2 devraient sans doute être encore plus réduits. En revanche, il a semblé à ma conscience que des raisons familiales, qui devraient être les premières à donner droit à de tels permis individuels de polluer, pouvaient justifier ce séjour. Il s’agissait en effet d’accompagner ma compagne, Jaya, qui est Mauricienne de naissance, n’a pas vu son pays depuis 17 ans et voulait le faire découvrir à ses filles. Sa propre mère, qui n’était pas retournée à Maurice depuis 7 ans, était aussi du voyage et c’était la première fois que la mère et la fille y retournaient ensemble. Cette mamie, aujourd’hui âgée de 70 ans, avait dû quitter l’île Maurice pour fuir un mari alcoolique et violent et s’était installée clandestinement en France, multipliant les petits boulots mal payés avant de trouver un emploi de gardienne d’un immeuble bourgeois (qu’elle exerce encore malgré son âge afin d’augmenter ses annuités pour la retraite) et de pouvoir faire venir Jaya, également de façon clandestine, alors âgée de 15 ans. Pour celle-ci, il s’agissait donc d’un voyage de renouement avec ses origines, dont on sait l’importance pour les migrant-e-s en général – surtout que, dans son cas, devant rejoindre sa mère à l’adolescence, elle n’avait pas choisi elle-même de quitter son pays. Pour ses propres filles, à qui leur grand-mère parle du reste en créole mauricien, il était également important de découvrir ce pays. Quant à moi, il m’a semblé légitime de participer à ce voyage, à partir du moment où la demande m’en était faite...

Outre le trajet en avion, j’ai dû faire quelques autres concessions à mon statut de touriste européen. Si nous avons logé en partie dans la famille de Jaya, nous avons également loué des logements aux quatre coins de l’île par l’intermédiaire d’une plateforme multinationale – concession de taille à l’industrie du tourisme, mais nous avons préféré enrichir des Mauricien-ne-s des classes moyennes que les hôtels des capitalistes. En revanche, nous avons mis un point d’honneur à utiliser exclusivement le bus pour visiter l’île (sans compter les transferts de et vers l’aéroport, ni ceux que les mamies, chargées de valises et auxquelles nous avons laissé plusieurs jours les enfants, ont fait de leur côté). Et, bien évidemment, nous avons laissé tranquilles les animaux marins...

Dans le récit de voyage et les photos qui suivent, j’assume donc d’avoir été un touriste, tout en essayant d’être le plus cohérent possible avec mes convictions, et de porter un regard subjectif sur Maurice, mais en donnant aussi quelques éléments d’information et d’observation sur le pays, son histoire et sa population. Malgré leur caractère très partiel, ils peuvent contribuer à une réflexion politique.

Femme mauricienne dans un temple hindou (Port-Louis)

Dans l’avion : vie d’une travailleuse mauricienne en France

Ma rencontre avec un aspect de la réalité mauricienne a commencé dès l’avion : l’immigration de travail, dont j’avais déjà une figure avec la mère de Jaya. Comme nous voyageons en nombre impair, je me retrouve assis à côté d’une dame mauricienne de 58 ans, qui finit par me raconter toute sa vie avant d’être gagnée par le sommeil (nous voyageons de nuit). Voici plus de 15 ans, faute de trouver du travail à Maurice, son mari a décidé de venir en France car il a eu l’opportunité d’être embauché dans le secteur de la sécurité. Le couple s’est donc installé en région parisienne avec elle et leurs deux filles, alors adolescentes. Elle a travaillé en faisant des ménages et des gardes d’enfant. Elle a fini par être embauchée par une famille bourgeoise. Depuis 5 ans, elle doit tenir la maison et s’occuper des enfants toute la journée. Pendant qu’elle me parle, je calcule ses heures de travail : plus de 10 heures du lundi au vendredi, soit 50h par semaine. Pourtant, elle est payée à peine plus que le Smic. À cela s’ajoute le trajet de son domicile à son travail, soit deux heures aller/retour. Elle a un contrat en CDI, mais ses patrons ne lui ont parlé ni de la médecine du travail, ni du droit à la formation – et ils lui ont même refusé une formation qu’elle leur a demandée un jour.

Pour septembre, comme les enfants qu’elle garde entrent à l’école et qu’elle aura donc moins d’heures à faire, le père lui a annoncé qu’il allait baisser son salaire de 500 euros. Je lui parle de ses droits : 35h par semaine, paiement des heures supplémentaires au-delà, en tout état de cause pas plus de 48h par semaine (et pas plus de 44h sur 12 semaines consécutives), pas plus de 10h par jour, pas plus de 220 heures supplémentaires par an, droit à la formation et à la médecine du travail, interdiction pour l’employeur de changer unilatéralement les termes d’un contrat en CDI... – et je lui conseille de prendre à sa mairie un rendez-vous avec un avocat pour étudier la possibilité d’un recours devant les prud’hommes. De mon côté, je vais contacter des camarades syndicalistes et la mettre en relation avec eux ou elles. Elle me répond qu’elle craint d’être licenciée si elle se lance dans une telle procédure, ce dont je conviens, mais je fais valoir qu’il faut prendre en compte aussi son droit à des indemnités en cas de victoire aux prud’hommes (notamment pour les 15 heures non payées chaque semaine depuis 5 ans) et son droit au chômage jusqu’à sa retraite, vu qu’elle veut prendre celle-ci à 60 ans, soit dans deux ans seulement, pour retourner vivre à Maurice (elle n’aura de toute façon pas grand-chose de la France, où elle n’a pas travaillé assez).

Aujourd’hui, il y aurait environ 18 000 Mauricien-ne-s en France. Le nombre de Mauricien-ne-s qui émigrent à l’étranger, surtout pour trouver un travail ou un meilleur salaire, ne cesse de croître, tout particulièrement parmi les personnes diplômées. Il y aurait ainsi près de 200 000 Mauricien-ne-s expatrié-e-s depuis l’indépendance en 1968 et plus de 3000 nouveaux départs chaque année. Or cela risque de s’amplifier car le chômage officiel à Maurice est en hausse – et le sous-emploi est en fait bien plus important. Cela aggrave une situation démographique préoccupante : contrairement aux autres pays d’Afrique, le nombre de naissances dépasse désormais à peine celui des décès, le vieillissement de la population s’accélère et, comme le solde migratoire est négatif, la population baisse1. L’État mène depuis quelques années une politique d’incitation au retour des Mauricien-ne-s expatrié-e-s, mais cela n’a pour le moment pas les effets escomptés.

Étonnante affiche de l’aéroport mauricien, se vantant d’être fréquenté principalement par les classes supérieures

Rose-Belle

À l’arrivée de l’avion, un cousin de Jaya nous attend. Il a sollicité un ami qui possède un van pour nous conduire à Rose-Belle, où se trouve la maison familiale, à une quinzaine de km de l’aéroport. Rose-Belle, petite ville de 12 600 habitant-e-s, qui s’étend en longueur de part et d’autre d’une route nationale, n’est pas touristique et n’a aucun intérêt sur ce plan, comme la plupart des villes de l’intérieur des terres – de Beau bassin à Curepipe en passant par Rose Hill, Quatre-Bornes, Vacoas qui forment une zone urbaine continue et très dense depuis que la majorité de la population s’y est installée, à la fin du XIXe siècle, pour fuir la malaria qui sévissait dans la capitale, Port-Louis, et les cyclones, dont les destructions sont plus fortes sur les côtes. Rose Belle est plus petite et plus isolée que ces grandes villes du plateau central, mais elle fait partie comme elles de celles où vivent la plupart des Mauricien-ne-s, tandis que le littoral est presque entièrement réservé de fait aux villas des riches et aux hôtels pour touristes.

La circulation y est dense et rapide. Les piétons doivent faire preuve d’une grande prudence, surtout qu’il y a peu de véritables trottoirs. En allant vers le centre-ville, on trouve un nœud routier, qui rend la traversée de la rue périlleuse, puis deux centres commerciaux qui se font presque face : d’un côté de la route, un hypermarché où l’on fait ses courses pour les besoins quotidiens (et qui a déjà largement sonné le glas des petits commerces traditionnels), de l’autre une galerie marchande avec diverses boutiques, dont plusieurs de marques occidentales connues. À ce stade, on ne se sent guère dépaysé !

C’est là que je change de l’argent : il me faut des roupies mauriciennes pour faire les courses. C’est là aussi que je bénéficie pour la première fois de mon privilège de Blanc. Alors que je fais la queue depuis déjà un certain temps et qu’on s’approche de l’heure de fermeture, l’employée unique de ce petit bureau de change sort de sa cabine pour jauger le nombre des personnes qu’il reste. Je suis le dernier et toute autre personne qui arriverait après ne pourrait être servie. Mais il y a devant moi quatre personnes, manifestement des travailleurs étrangers qui veulent envoyer de l’argent au pays – sans doute des Bangladais ou des Indiens, qui sont les plus nombreux parmi les migrant-e-s. (En effet, Maurice, en raison du fait que les salaires y sont plus élevés que dans les autres pays d’Afrique et d’Asie du Sud, attire des migrant-e-s, surtout dans les secteurs manufacturiers et la construction ; ils et elles seraient 48 000.) Or l’employée du bureau de change me demande de passer devant les quatre travailleurs. Je proteste en disant que cela ne me dérange pas d’attendre. Mais elle insiste en affirmant que la règle est de donner la priorité aux personnes qui changent de l’argent sur celles qui en envoient... Je suis gêné, je refuse d’abord, mais les quatre travailleurs eux-mêmes insistent pour me laisser passer, comme si c’était normal. Je cède, car il nous faut de l’argent local pour faire les courses avant que les magasins ne ferment. Je suis encore plus honteux de sortir 400 euros, qui correspondent à plus de la moitié du salaire mensuel moyen à Maurice (sachant que le coût de la vie est environ 30 à 40% inférieur à celui de la France, selon les postes de dépense). Tous quatre observent d’ailleurs attentivement les étapes de l’opération, sans éprouver le moindre besoin de respecter une distance de discrétion pendant que l’employée compte les billets, qu’elle vérifie mon passeport et que je remplis le formulaire... Je repars avec 21 000 roupies et remercie les travailleurs. Je suis tenté de leur donner un billet, mais me ravise en me disant que cela ne ferait qu’aggraver la violence symbolique de mon état. Nos déambulations dans la ville me montrent d’ailleurs bientôt que j’y suis quasiment le seul Blanc. Aucun-e touriste ne vient à Rose-Belle, dont rien n’est dit dans les guides de voyage...

Au-delà des centres commerciaux, les maisons sont modestes et assez souvent vétustes. Construites pour la plupart en parpaings, plus ou moins bien superposés, peints ou non, généralement sur deux étages, elles n’ont pas plus de quelques dizaines d’années, mais leur état est délabré car les matériaux et les techniques de construction sont rudimentaires. Même celles qui sont en cours de construction promettent d’être bientôt dans le même état. Beaucoup d’ailleurs restent inachevées : des piliers de béton et de ferraille sont à nus, l’argent a manifestement manqué pour construire l’étage supérieur, ou l’entreprise a fait faillite, et les habitant-e-s en sont resté-e-s là, parfois depuis longtemps. Plus on s’éloigne des rues principales, plus les maisons sont pauvres. Certaines sont minuscules et quelques-unes sont en tôle – même si l’on m’explique qu’elles étaient très nombreuses ainsi autrefois et que la plupart ont été peu à peu remplacées par les parpaings.

En contraste avec la grisaille des maisons, le beau temple tamoul de Rose-Belle surprend par sa localisation, assez éloignée du centre-ville, au bord de la route nationale, et par sa majesté tout en couleurs. Nous en rencontrerons bien d’autres à Maurice, mais c’est le premier que nous visitons, après avoir comme il se doit ôté nos chaussures. Un prêtre dispose des fruits devant les statues des dieux, dans un air parfumé par l’encens. Les particularités des temples tamouls par rapport à ceux des autres hindous, notamment ceux qui viennent du Nord de l’Inde, tiennent notamment à ce foisonnement de couleurs. Elles contribuent à la forte identité des Tamouls, qui ont d’ailleurs mis en place des organisations internationales pour la préserver dans leurs différentes diasporas.

Temple tamoul de Rose-Belle

À Rose-Belle comme partout dans l’île, les chiens sont omniprésents. Les uns vivent dans la rue ; paradoxalement, ce sont ceux qui n’aboient pas et dont il ne faut pas avoir peur, car ils se contentent de regarder les passant-e-s : ils espèrent manifestement gagner ainsi leurs faveurs car leurs repas en dépendent et ne sont pas toujours assurés ; les guides de voyage les nomment « chiens errants », mais ils sont en réalité sédentaires, se fixant là où ils reçoivent plus ou moins régulièrement les reliefs de repas du voisinage. Les autres chiens vivent derrière les portails (rarement à l’intérieur même des maisons) et se précipitent en hurlant dès qu’on passe devant : mieux vaut ne pas essayer d’entrer – même si on a du mal à s’imaginer l’intérêt qu’auraient des cambrioleurs à exercer dans de tels quartiers. Il est donc rare de n’entendre aucun jappement, plus ou moins proche, quand on se promène. Il est du reste tout aussi rare de rencontrer quelqu’un qui promène son chien – et je n’ai vu aucune laisse durant tout mon séjour. Je m’aperçois – et je me fais confirmer par des gens de la famille – que les chiens ne sont pas ici dorlotés par leurs maîtres. D’ailleurs, il y en a un au fond du jardin de la maison où nous logeons. Ses maîtres sont en vacances en France, chez d’autres personnes de la famille – ce qui nous permet d’occuper leur maison. Ils l’ont enfermé dans un minuscule espace grillagé en se contentant de charger un voisin de le nourrir et d’enlever ses déjections. La pauvre bête est manifestement en pleine dépression, elle reste hagarde et se met même à trembler quand on l’approche ; je le signale à nos hôtes, mais personne ne s’en émeut ni ne veut s’en occuper.

L’état de la maison où nous habitons est dans la moyenne. Sur deux étages, elle s’étale en profondeur et est plus grande qu’elle ne le semble quand on la regarde depuis la rue. Elle s’est étendue au fil des générations. C’était la maison des grands-parents maternels de Jaya, ouvriers agricoles dans la canne à sucre et parents de 9 enfants. On est incapable de me dire quand leurs propres aïeux sont arrivés à Maurice, mais je me rends compte, en lisant ici et là, que les grands-parents en question sont typiques de ces ouvriers indiens des plantations dont les ancêtres sont venu-e-s au XIXe siècle et qui ont peu à peu, de génération en génération, réussi à devenir propriétaires de petits terrains ou au moins à construire une maison, ajoutant des pièces au fur et à mesure de l’extension de leurs familles. Généralement, les filles partent vivre chez leur mari ou dans la famille de leur mari, tandis que les garçons restent avec leur épouse dans la maison parentale, quitte à l’agrandir. Ici, parmi les enfants survivants, deux garçons sont restés, un troisième vit en France ; les filles sont toutes parties de la maison, soit pour vivre avec leur mari dans un autre endroit de Rose-Belle, soit pour migrer vers la France ou l’Angleterre. Il y a maintenant trois maisons en enfilade, qui communiquent les unes avec les autres : deux d’entre elles sont revenues aux deux garçons restés sur place tandis que, dans la troisième, la grand-mère a vécu jusqu’à la fin de ses jours avec ses enfants qui n’étaient pas encore parti-e-s et quelques petits-enfants – avant de la léguer comme bien commun à toutes ses filles, dont c’est ainsi une sorte de résidence secondaire collective.

Malheureusement, la maison en général est en partie délabrée et elle subit des infiltrations – sachant qu’il pleut davantage dans cette région de Maurice que dans les autres. L’absence de toit fait stagner l’eau, qui finit par pénétrer le béton de mauvaise qualité. De plus, des fissures serpentent un peu partout et il a fallu éponger l’eau dans une chambre où elle avait pénétré par une faille plus importante que les autres. Cela n’empêche d’ailleurs pas cette même maison, la mieux équipée des trois, d’être dotée d’un grand téléviseur, d’une box pour Internet et des divers appareils du confort moderne. En revanche, une odeur de gaz quand on prend sa douche révèle que la chaudière est ancienne et manifestement pas soumise aux règles de révision annuelle que nous pouvons avoir en France... Le jet d’eau de la douche est d’ailleurs faible. Il faut allumer une pompe assez bruyante avant d’utiliser l’eau, mais celle-ci n’arrive pas tout de suite, pas avec force – et parfois pas du tout entre 9h et 16h, car alors la distribution est carrément suspendue et on ne peut compter que sur le réservoir, s’il n’est pas déjà vide. J’apprends que ce problème est structurel : Maurice manque d’eau, il n’y a presque pas d’usines d’assainissement, les réservoirs communs ne sont jamais remplis à plus de 50% et une grande quantité d’eau est perdue en cours d’acheminement à cause des canalisations vétustes. De plus, les hôtels s’en accaparent une grande partie ; cela me sera confirmé un peu plus tard sur une plage publique, un jour où les toilettes se retrouvent sans eau : les agent-e-s de nettoyage à qui je le signale m’expliquent que cela arrive quotidiennement car, en amont, les hôtels captent l’essentiel de l’eau ! Ils y sont encouragés par l’État, qui les privilégie au lieu de satisfaire les besoins élémentaires de la population et de se préparer à faire face à une pénurie générale d’eau qui, en raison du réchauffement climatique, promet d’être catastrophique à long, voire à moyen terme.

La langue des Mauricien-ne-s

Lors des repas familiaux, je ne comprends pas les conversations. Je m’aperçois que, contrairement à ce que prétendent mes guides de voyage, les Mauricien-ne-s du peuple ne parlent pas français, mais... mauricien. Le cousin qui nous accueille, âgé de 43 ans, salarié dans un garage, vivant sur place car célibataire, essaie de me parler en français, mais il n’y arrive pas. Sa mère, âgée de 64 ans, ne comprend presque pas ce que je dis. Une autre mamie, qui vit en Angleterre, me comprend mieux, mais on ne peut pas avoir une véritable conversation en français. De fait, le créole mauricien est la seule langue véritablement nationale, c’est-à-dire parlée par presque tou-te-s les Mauricien-ne-s, quelles que soient leur classe sociale et leurs origines ethniques ou linguistiques. S’il emprunte certes au français un assez grand nombre de mots et une partie de sa grammaire, il s’agit bien, comme tous les créoles, d’une langue particulière, avec ses propres structures et son propre lexique, qu’on ne peut pas comprendre si l’on est étranger et qu’on ne l’apprenne pas.

Il est né du besoin d’une langue commune d’une part aux esclaves venu-e-s de différents pays d’Afrique et d’Asie du XVIIe au XIXe siècles, d’autre part aux esclaves et à leurs maîtres français, qui devaient bien se faire comprendre s’ils voulaient être obéis. Quand les Anglais ont pris le contrôle du pays et ont fait venir des travailleurs indiens, le créole a continué à servir de langue commune car les francophones comme les créolophones refusaient de parler anglais et les langues des Indiens étaient elles-mêmes différentes (hindi, tamoul, telugu, maathi, gudjerati, qui restent encore aujourd’hui parlées dans de nombreuses familles, même si elles peuvent elles aussi se créoliser, comme le bhojpuri). Même les Mauricien-ne-s d’origine chinoise, qui représentent 4% de la population et habitent souvent le même quartier dans les villes (comme le petit « Chinatown » de Port-Louis), n’ont pas une langue commune, mais se répartissent entre locuteurs du mandarin, du cantonais et du hakka.

Si les auteurs et autrices des guides de voyage français et la plupart des touristes français ont l’illusion que les Mauricien-ne-s parlent notre langue, c’est qu’elle est utilisée par les élites et dans la plupart des médias... et surtout requise pour les employé-e-s du secteur du tourisme, justement parce qu’il y a beaucoup de visiteurs français ! Certes, on peut comprendre certains panneaux en créole, dont le lexique et la liberté orthographique peuvent même nous faire sourire :

|

Devant un garage à Grand-Baie |

Station de police de « Trou Fanfaron » à Port-Louis |

Mais les textes qui dépassent le cadre d’un panneau sont largement incompréhensibles si l’on ne connaît pas le créole. Inversement, la plupart des Mauricien-ne-s, ceux et celles que les touristes ne fréquentent pas, ne peuvent pas avoir une véritable conversation en français, même s’ils/elles peuvent fournir les renseignements élémentaires qu’on leur demande pour trouver son chemin ou pour acheter quelque chose. On est loin des Mauriciens « au moins trilingues » (qui maîtriseraient le créole, le français et l’anglais, plus éventuellement une langue indienne ou chinoise) que nous vantent les professionnels du tourisme !

En fait, l’usage de l’anglais, langue officielle de l’État, et du français, langue des médias et des élites sociales, est un moyen d’exclure la majorité des Mauricien-ne-s de la vie politique. Les écoles où l’on enseigne intégralement en français ou en anglais sont privées et hors de prix (500 à 1000 euros par mois, alors que le salaire mensuel moyen n’atteint pas 800 euros). Dans les écoles publiques, on est censé enseigner l’anglais et le français, mais ces langues restent des langues non maternelles et du reste le créole a enfin été introduit à l’école (depuis 2012). En réalité, beaucoup de journaux, de télévisions et de radios, dont la langue est le français, ne peuvent pas être bien compris par les gens du peuple. Les débats à l’Assemblée nationale ne peuvent pas non plus être correctement suivis car les député-e-s n’ont le droit de s’y exprimer qu’en anglais ou en français – et cela handicape une partie de ces élu-e-s eux/elles-mêmes, contraint-e-s d’argumenter dans une langue qui n’est pas la leur. C’est pourquoi la revendication que le créole soit reconnu comme une véritable langue et devienne une langue officielle du pays ne cesse de prendre de l’ampleur : un combat en ce sens est mené depuis des années et, malgré la résistance d’une partie des élites (soutenues, en ce qui concerne les francophones, par les institutions néocoloniales de la « francophonie » officielle), il a déjà abouti à ce que le créole mauricien soit enseigné de l’école à l’université, s’impose dans plusieurs médias, possède sa propre graphie, son dictionnaire. Il devrait être admis prochainement à l’Assemblée nationale dont la présidente conduit elle-même désormais ce projet2 ; il faut cependant pour cela une révision constitutionnelle3.

Blue bay, l’île aux aigrettes et Mahébourg (Sud Est)

Après Rose-Belle, nous séjournons avec Jaya et ses enfants à Blue bay, dans un appartement prêté par un cousin. Celui-ci voudrait en faire une résidence secondaire, voire le louer à des vacanciers, mais il n’a pas les moyens de le remettre en état. Nous y faisons un ménage général, pourchassons des cafards de 5 cm qui ont fait hurler les enfants, mais qui ne manqueront pas de revenir car plusieurs fenêtres ferment mal.

Une voisine nous prête des couverts ; c’est une Italienne installée là pour travailler au plus près des beautés de Maurice. Elle profite manifestement du « visa premium » mis en place par l’État mauricien pour attirer les personnes souhaitant télétravailler pour une entreprise étrangère. On peut certes les comprendre individuellement, mais cela pose un problème, puisque les Mauricien-ne-s manquent déjà de logements, certain-e-s sont contraint-e-s d’émigrer et le pouvoir d’achat des Européens fait pression à la hausse sur les prix, notamment dans l’immobilier. On voit bien là que le slogan gauchiste de la « liberté d’installation », par son abstraction humaniste, est erroné. Dans un pays où règne le surtourisme, il faut au contraire empêcher l’installation d’étrangers plus ou moins riches, qui relèvent plus de la catégorie des colons que des travailleur/se-s (quant au télétravail, il ne profite évidemment pas au pays en question !). – Bien évidemment, cela ne nous empêche pas d’offrir à notre voisine des gâteaux pour la remercier des couverts...

Malgré le temps variable, la plage et le lagon de Blue bay sont superbes. En cet hiver austral, il y a peu de monde, surtout des Mauricien-ne-s, car les touristes viennent principalement pour prendre des bateaux en direction des îlots alentour (l’un d’eux est d’ailleurs la propriété exclusive d’un hôtel de luxe). Le sable est blanc et fin, la plage ombragée par les filaos. Quelques tentes sont installées dans un vieux kiosque de pierres : le camping sauvage est toléré, mais ce sont des sans-logis et non des touristes désargentés. Bien que cette côte soit l’une des plus venteuses de l’île, l’eau, protégée par la barrière de corail à quelques centaines de mètres au large, est calme et ses couleurs varient du turquoise au bleu marine. On ne peut se baigner que dans une zone étroite, quoique longue : il s’agit d’une mesure de protection de la faune et de la flore marines, d’autant plus nécessaire que la barrière corallienne est particulièrement abîmée au large de cet endroit de l’île. Notre première baignade à Maurice n’en est pas moins agréable...

|

|

|

Plage publique de Blue bay (Sud-Est)

Le lendemain, les enfants préfèrent rester à la plage et je pars randonner seul le long de la côte de Blue bay vers Mahébourg. Vers la mi-chemin, à la pointe d’Esny, on vend dans une petite cabane des billets pour une visite éco-touristique de l’île aux aigrettes, qui est toute proche. C’est la seule fois que je m’autorise à prendre un bateau à moteur. Cet îlot corallien est une des rares réserves naturelles de Maurice, gérée par la Mauritian Wildlife Foundation. Cette association fait depuis des années un travail remarquable pour redonner à la faune et à la flore endémiques un espace dédié. Les espèces exogènes qui s’étaient installées sur l’îlot depuis le XVIIe siècle ont été éliminées. La végétation primaire y a été reconstituée (comme en deux ou trois autres endroits de l’île, où elle n’occupe plus que 5% du territoire). Les trois seules espèces d’oiseaux endémiques qui n’ont pas disparu, mais qui restent en voie de disparition, y ont été introduites : le pigeon rose, le cardinal mauricien et l’oiseau à lunettes (espèce dont il ne restait auparavant qu’une poignée d’individus et qui pourrait ainsi échapper à l’extinction). Les tortues géantes et les geckos endémiques de Maurice ont tous disparu depuis longtemps, mais des espèces proches, importées de Madagascar ou de la Réunion, y ont été installées et s’y déplacent en liberté (sauf les bébés tortues, soignées et protégées dans un enclos). Aucun humain n’habite l’îlot. Les touristes n’y sont admis-es que sur des sentiers balisés, dans le cadre de visites guidé-e-s, avec un membre de la Fondation qui leur présente les espèces et les sensibilise à la cause de leur préservation. Notre groupe n’a pas eu la chance de croiser la route des geckos, ni des oiseaux à lunettes, mais nous avons fait connaissance avec les tortues géantes et les pigeons roses, pas farouches, et avons aperçu quelques cardinaux rouges, sans oublier divers types de lézards.

|

|

Tortue géante en liberté : jeune femelle de 70 ans (elles peuvent vivre 500 ans !) |

Pigeon rose, l’une des seules espèces endémiques subsistantes de Maurice |

L’île aux aigrettes serait un paradis pour ces animaux si les hôtels de luxe n’organisaient pas à ses abords des fêtes assourdissantes à toute heure du jour ou de la nuit – comme celle que notre groupe d’écotouristes aperçoit, consterné après une telle visite. Il est interdit de mettre le pied sur la terre ferme en dehors des visites guidées, mais on a malheureusement le droit de s’arrêter au plus près en bateau, de plonger et de mettre la musique à fond...

|

|

|

|

|

|

Vues depuis le front de mer de Mahébourg, un jour de grisailles

La grande ville la plus proche de Blue bay est Mahébourg. Nous la visitons un jour où le ciel le gris, dans cette région du Sud-Est où cela arrive plus souvent que dans le reste de l’île. Nous nous y rendons en bus. De façon générale, les trajets en bus sont assez longs car sinueux et ponctués de nombreux arrêts, mais cela permet de voir du pays, de traverser des zones urbaines comme des champs de cannes à sucre. Les bus sont presque toujours pleins (mais on n’y voit presque aucun Blanc-he). Les chauffeurs (tous des hommes) roulent vite et semblent fiers de freiner sèchement au dernier moment, en particulier devant l’arrêt de bus (ou le simple panneau « Stop bus »). La plupart des bus sont vieux, plus ou moins bringuebalants et crachent une épaisse fumée noire. Le gouvernement vient de lancer un programme pour les remplacer par des bus électriques et on apprend par la radio que, justement en ce mois d’août, les 10 premiers viennent d’arriver, offerts par l’Inde dans le cadre d’un accord d’investissement. Dans chaque bus, il y a un « receveur », parfois une receveuse, à qui l’on paie le prix du trajet, dérisoire pour des Européen-ne-s. Après chaque arrêt, il ou elle se déplace dans le bus pour rejoindre les nouveaux/elles arrivant-e-s : son habileté acquise pour rester debout malgré la conduite nerveuse et les coups de frein brutaux force l’admiration. Quand il n’y a pas de nouveaux passagers, il ou elle reste souvent près de la porte avant, voire sur le marchepied, alors que cette porte reste ouverte en général pendant les trajets – sans que cela semble inquiéter qui que ce soit à part nous. Sur les arrêts de bus, il n’y a aucune indication concernant les destinations et les stations, pas plus que dans les bus eux-mêmes, et on ne trouve pas de plan des réseaux sur Internet ; mais les gens savent parfaitement quel bus prendre pour aller à tel ou tel endroit et les receveurs nous renseignent toujours avec précision, n’hésitant pas à nous laisser descendre le cas échéant à un endroit qui nous arrange plus qu’un arrêt officiel.

Mahébourg est une ville construite à l’époque coloniale dans une large baie. Nous la visitons un lundi, jour de marché et de foire. Il y a beaucoup de monde, quoique assez peu de touristes. Le marché foisonne de légumes et de fruits, de poissons et d’épices, de sacs et de babioles bariolées...

Marché couvert de Mahébourg

Colonisation

Nous visitons aussi à Mahébourg un Musée d’histoire nationale, qu’abrite une vieille maison coloniale française du XVIIIe siècle, au sein d’un grand jardin, rachetée par le gouvernorat britannique en 1950. Il est consacré à l’histoire de la colonisation. C’est le cas également du Blue Penny Museum à Port-Louis, la capitale, où nous séjournerons un peu plus tard et qui retrace la découverte de Maurice.

Longtemps dépourvue d’humains, l’île Maurice, d’origine volcanique, abritait une faune et une flore qui ont presque entièrement disparu – les dodos et les forêts d’ébène n’en sont que les souvenirs les plus célèbres. Elle est connue des navigateurs arabo-musulmans du Moyen-Âge, mais ils ne semblent pas s’y être intéressés. Au début du XVIe siècle, les Portugais en font une simple étape vers les destinations qui les fascinent, la Chine et le Japon, sans s’y installer. Ce sont les Hollandais d’Afrique du Sud qui la colonisent en partie au XVIIe siècle, lui donnant le nom de leur roi d’alors, Maurice de Nassau, et construisant un port au Sud-Est (actuellement Vieux grand port, au Nord de la baie dont le Sud abrite Mahébourg). Pour la peupler, on fait venir des forçats hollandais d’Indonésie, qui seront les colons, et on met à leur disposition des esclaves déportés d’Afrique et de Madagascar. Ceux-ci doivent cultiver le tabac, la banane et la canne à sucre, tandis que leurs maîtres chassent les cerfs – ces plantes et ces animaux étant tous eux aussi importés, tout comme les rats qui se glissent dans les cales des navires et deviennent les principaux prédateurs, décimant la faune locale (ce sont les principaux responsables de l’extinction des dodos, dont la chair était écœurante pour les humains). La population atteint alors quelques milliers d’habitant-e-s. Mais, faute d’une véritable administration, l’anarchie règne, les anciens forçats s’organisent mal, les esclaves s’enfuient et, finalement, une série de cyclones, de disettes, de naufrages et de raids pirates poussent les Hollandais à renoncer à cette colonie, qu’ils abandonnent en 1710, ne laissant sur place qu’une poignée de colons ruinés et d’esclaves fugitifs.

Des Français, déjà installés dans l’île voisine, l’« île Bourbon » (l’actuelle île de la Réunion), leur succèdent : la Compagnie des Indes orientales y ouvre un comptoir en 1721, mais il faut attendre 1735 pour qu’elle en fasse une véritable colonie, sous la férule du fameux Mahé de la Bourdonnais (à qui Mahébourg rend hommage par la contraction de son nom). Ce capitaine de la Compagnie des Indes, nommé gouverneur des îles de France et de Bourbon par Louis XV, est le véritable architecte de la colonisation systématique de l’île. Il installe un nouveau port, à l’opposé de celui des Hollandais : Port-Louis naît à l’Ouest et devient la capitale. De nouvelles fournées d’esclaves africains et malgaches sont amenées et construisent les bassins du port, des fortifications, des bâtiments officiels, un hôpital, une industrie navale qui fournira des navires de commerce et de guerre, un réseau routier, de premières manufactures de sucre, alimentées par la culture de la canne, qui se répand progressivement sur l’île. Les gouverneurs suivants, dont Pierre Poivre, qui introduit les épices et le thé, poursuivent l’œuvre de la Bourdonnais jusqu’en 1810, date à laquelle Maurice compte environ 73 000 habitant-e-s.

L’île sert aussi de base pour les corsaires français qui multiplient les raids contre les navires anglais, avec notamment le redoutable Surcouf à la fin du XVIIIe siècle. On comprend que les Anglais n’apprécient pas ce dernier obstacle à leur totale suprématie dans l’Océan indien. Ils décident donc de s’emparer des possessions françaises. Ils perdent leur première bataille, en août 1810, dans la baie de Mahébourg : une plaque au Sud du front de mer et une statue au Nord commémorent cet affrontement auquel participent quatre navires de part et d’autre et où la supériorité tactique de l’armée napoléonienne fait une fois de plus ses preuves. Célébrée sur l’Arc de triomphe (et dans les guides de voyage français...), cette petite bataille offre la seule victoire navale de l’Empire contre les Anglais – et le dernier chant du coq français. En effet, les Anglais reviennent quelques mois plus tard avec une flotte de 10 000 soldats et débarquent par surprise au Nord, dans la baie de Cap malheureux, obligeant les Français à capituler pour éviter l’écrasement. Cependant, aux termes du traité de Paris en 1814, non seulement les Anglais rendent l’île Bourbon (La Réunion) à la France (il ne faut pas trop l’affaiblir si l’on veut assurer la Restauration contre-révolutionnaire !), mais en outre ils garantissent aux Français de Maurice la jouissance de leurs propriétés et de leurs esclaves, le maintien du code civil napoléonien, le libre exercice de leur religion, de leur langue et de leurs coutumes, et ils ne font venir qu’assez peu d’Anglais au-delà de ceux nécessaires à l’administration. C’est pourquoi les descendant-e-s des Français-es (improprement nommés « Franco-Mauriciens »4), tout en étant exclu-e-s du pouvoir politique, vont rester l’élite socio-économique de l’île.

|

Musée d’histoire nationale à Mahébourg |

Blue Penny Museum à Port-Louis |

Esclavage

La colonisation a longtemps reposé sur l’esclavage. Introduit dès le début par les Hollandais, il a été systématisé par les Français et maintenu par les Anglais. Il a résisté à la décision de son abolition par la Convention révolutionnaire en 1794, été officiellement rétabli par Napoléon en 1804 et ne sera interdit par l’Angleterre que le 1er février 1835 – même si des esclaves continueront d’être importés illégalement pendant plusieurs années. Les descendant-e-s des esclaves, principalement africain-e-s, constituent encore aujourd’hui les populations les plus pauvres et défavorisées de l’île.

La mémoire de l’esclavage occupe une place importante dans l’histoire et la culture mauriciennes. La date du 1er février est un jour férié national. On compte trois musées et monuments consacrés à l’histoire des esclaves. Au musée national de Mahébourg, le premier étage présente toute une section dédiée à l’esclavage, avec une myriade d’informations, de documents et d’objets qui en témoignent ; on y apprend notamment que les esclaves déporté-e-s à Maurice ne venaient pas tou-te-s d’Afrique ou de Madagascar, mais aussi, à partir de la domination britannique, d’Inde ou même de Chine. À Port-Louis, il y a le Musée intercontinental de l’esclavage, situé dans un des seuls bâtiments qui subsistent des constructions de La Bourdonnais et que les Anglais utilisèrent comme prisons pour les « marrons », ces esclavages fugitifs, quand ils les rattrapaient. On trouve dans ce musée un original du Code noir rédigé sous Louis XIV et des moulages en plâtre d’ancien-ne-s esclaves, qui datent de 1846 et nous permettent ainsi de donner un vrai visage à ces personnes. Enfin, dans la presqu’île du Morne Brabant, dans le Sud-Ouest du pays, on trouve le Monument de la route de l’esclave, avec une stèle centrale qui rend hommage aux esclaves fugitifs et des sculptures faites par des artistes des principaux pays d’où venaient les esclaves. C’est en effet dans cette montagne du Morne que se réfugiaient les « marrons », la difficulté de l’accès leur offrant une relative protection. Une légende raconte que, en 1835, certain-e-s, voyant arriver des soldats, préférèrent se jeter du haut de la montagne plutôt que d’être pris-es. En fait, ces soldats venaient leur annoncer l’abolition de l’esclavage... C’est cette histoire en général et une partie de cette légende en particulier qui ont inspiré Ni chaînes, ni maîtres, le très bon film du réalisateur franco-béninois Simon Moutaïrou, sorti en 2024, tourné à l’île Maurice et consacré à l’histoire d’esclaves « marrons » fugitif/ve-en 1759 (un des rares films français sur le crime d’esclavage commis par les Français)5.

On peut en tout cas s’imaginer la chute vertigineuse depuis le sommet du Morne Brabant et surtout admirer un panorama époustouflant en grimpant sur un des pics de cette montagne par un chemin escarpé où se retrouvent touristes et Mauricien-ne-s. J’ai dû pour ma part me hisser en avançant plusieurs fois à quatre pattes – mais je n’étais pas le seul et l’effort en a valu la peine ! Tout ce site, qui offre l’une des rares occasions d’éco-tourisme dans l’île, est protégé et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, non seulement en raison de sa beauté, mais surtout pour avoir été le lieu de refuge des esclaves fugitif/ve-s.

|

Monument de la route de l’esclavage (au pied du Morne Brabant) |

Panorama en haut du Morne Brabant, refuge d’esclaves fugitif/ve-s |

|

Affiche du film Ni chaînes, ni maîtres de Simon Moutaïrou (2024) |

|

Travailleur/se-s « engagé-e-s »

Après l’abolition de l’esclavage, la plupart des esclaves ont évidemment quitté les grands domaines agricoles, les un-s pour repartir dans leur pays d’origine, quand ils/elles avaient pu en garder ou en hériter la mémoire, les autres pour construire leur nouvelle vie ailleurs à Maurice, notamment dans les villes. Les grands propriétaires se sont donc retrouvés sans main-d’œuvre – et, loin d’un pur « esprit de résistance » que vantent certains guides de voyage, c’est sans doute une raison supplémentaire du maintien de l’hostilité des ci-devant Français envers les Anglais... Le gouvernement anglais a alors décidé de faire venir des travailleur/se-s depuis ses autres colonies, surtout depuis l’Inde : ce sont les « engagé-e-s » (qu’on appelait autrefois les « coolies »). Il a ainsi expérimenté pour la première fois, dès la deuxième moitié des années 1830, cette politique qu’il étendra ensuite à ses autres colonies, bientôt imité par les autres États coloniaux comme la Hollande et la France.

À Maurice, le lieu où ces travailleur/se-s débarquèrent se situe à Port-Louis : c’est l’Aapravasi Ghat, classé lui aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les baraquements d’origine ont été presque entièrement balayés par un cyclone dans les années 1960, mais ils ont été reconstruits et transformés en un musée qu’on peut visiter et qui commence par un monument symbolique représentant les empreintes de pas de ces migrant-e-s foulant pour la première fois le sol mauricien, avant d’être soumis-es dans ces bâtiments aux diverses étapes de l’enregistrement administratif et du contrôle sanitaire. Des photographies prélevées dans les archives des papiers officiels et agrandies redonnent un visage à plusieurs dizaines de ces personnes – et leurs descendant-e-s peuvent aller consulter les pièces administratives dans un centre d’archives (contrairement aux descendant-e-s des esclaves, dont les documents historiques sont largement perdus). Les cabanes sont petites et rudimentaires : on imagine l’entassement des gens, plusieurs jours durant.

|

|

Photos administratives d’engagé-e-s, exposées à l’Aapravasi Ghat (Port-Louis) |

De 1835 à 1909, 450 000 « engagé-e-s » ont venu-e-s à Maurice. Ils/elles étaient juridiquement libres, signant un contrat de travail et rémunéré-e-s, mais en amont beaucoup avaient été en fait forcé-e-s d’embarquer (surtout au début de cette période) et, en aval, une fois leur contrat signé, ils et elles ne pouvaient partir librement avant l’échéance et devaient subir des conditions de travail très dures, avec de nombreuses punitions et vexations pour le moindre écart au code de conduite rigoureux et mesquin que les propriétaires agricoles avaient substitué au code de l’esclavage. Cependant, les travailleur/se-s agricoles ont pu construire peu à peu des communautés, conserver leurs religions et leurs coutumes, accéder à la propriété à partir des années 1860, bâtir des maisons, envoyer leurs enfants à l’école, permettre à certain-e-s une ascension sociale... Cela explique que, aujourd’hui encore, les différentes communautés indiennes de Maurice (organisées principalement selon leurs origines en Inde, leurs langues et leurs religions) restent fortes, soudées et largement endogames – tout comme les autres communautés qui composent la nation mauricienne6.

Œuvre à la mémoire des travailleur/se-s « engagé-e-s », à l’entrée de l’Aapravasi Ghat (Port-Louis)

Tourisme de la nostalgie coloniale

Une certaine nostalgie est entretenue par certain-e-s « Franco-Mauricien-ne-s », qui semblent regretter le bon vieux temps du colonialisme... tout en en faisant une affaire de tourisme. Par exemple, dans les environs de Mahébourg, on peut visiter la biscuiterie Rault, comme nous y incitent fortement les guides de voyage. Si l’on y a va à pied et non en voiture comme le font la plupart des touristes, il faut passer par Ville noire, qui est largement habitée par une population d’origine africaine, descendante des esclaves. Les maisons sont généralement pauvres, souvent vétustes et parfois en tôle.

|

|

|

En traversant la rivière de la Chaux par le pont Cavendish qui sépare Mahébourg de Ville Noire pour se rendre à la biscuiterie Rault

On arrive ensuite à un grand domaine où les travailleur/se-s agricoles cultivent le manioc depuis le XIXe siècle pour le compte de la famille Rault. Lors de la visite guidée de la petite fabrique, on nous chante la gloire de cette famille bretonne qui s’est installée là au XIXe siècle : Hilarion Rault a eu la nostalgie des galettes bretonnes et a remplacé le blé par du manioc. La transformation des racines de manioc en farine, la fabrication, la cuisson et l’emballage des biscuits ont lieu dans une seule grande pièce, où travaillent une dizaine d’ouvrières en tenue rose, dans une chaleur élevée ; elles produisent ainsi 20 000 biscuits par jour, destinés presque exclusivement au marché intérieur. La fin de la visite consiste en une dégustation de ces biscuits, avec plusieurs saveurs, toutes naturelles et sans gluten, insiste-t-on, que l’on trempe dans une tasse de thé ou de café... Ce n’est pas mauvais, mais je n’en achète pas car l’opération me semble trop un attrape-touristes (il n’y a d’ailleurs que des Européen-ne-s), je n’apprécie pas l’atmosphère de nostalgie coloniale et je n’ai aucun moyen de m’informer des conditions de travail et de salaire des ouvriers et ouvrières.

Ouvrières de la biscuiterie Rault, dans les confins de la Ville Noire, qui jouxte Mahébourg (Sud-Est)

Cette mise en scène de la biscuiterie Rault est largement dépassée par celle du Château de Labourdonnais (Nord du pays, à l’intérieur des terres), qu’un industriel a fait bâtir au XIXe siècle au cœur d’un grand domaine où l’on produit des fruits, des confitures, des pâtes de fruit, des jus de fruit et du rhum. La visite est elle aussi fortement vantée par les guides de voyage. Ce « château » est plutôt une grande maison inspirée du style néoclassique, belle et entièrement restaurée voici quelques années. Il n’y a en fait pas grand-chose d’intéressant, hormis de beaux meubles anciens, de belles porcelaines, etc., qui arborent fièrement la richesse de ces colons. Sur un écran, on peut entendre l’interview de vieilles personnes de la famille Wiehe qui racontent leur enfance dans ce domaine ; cela n’a pas davantage d’intérêt, sauf si l’on apprécie la nostalgie d’enfants de la grande bourgeoisie, hormis peut-être cette langue française prononcée avec un accent mauricien qui a les mêmes intonations chantantes que le créole parlé par le reste de la population.

Le jardin et le verger qui jouxtent la maison sont beaux et agréables : on y découvre divers arbres fruitiers, même si les vrais domaines agricoles de l’entreprise sont en fait plus éloignés et ne se visitent pas, tout comme les ateliers de fabrication. Malheureusement, on y rencontre aussi, sans avoir été prévenu, un enclos où sont enfermés des tortues et un unique jeune cerf : que font-ils là ? Manifestement, il s’agit uniquement d’exhiber de nouvelles richesses, mais même les conditions minimales d’un zoo ne sont pas remplies.

|

Le château (XIXe siècle) de La Bourdonnais (Nord) |

Cerf enfermé dans un petit enclos avec des tortues et des poules |

Enfin, la visite se termine par une dégustation de jus de fruit, de confitures, de pâtes de fruit (dont nous constaterons du reste plus tard que les prix de vente dans la boutique attenante sont supérieurs à ceux des supermarchés de l’île...), mais aussi de divers rhums : comme Jaya n’en boit pas, j’ingurgite une double ration des 5 fonds de verres et, si les quantités restent faibles, elle doit tout de même me retenir quand l’idée d’aller libérer les tortues et le cerf me monte à la tête...

Le même jour, un peu plus loin, dans le jardin botanique de Pamplemousses, où l’on est pourtant censé ne rencontrer que des plantes, nous tombons de nouveau sur des tortues et même tout un troupeau de biches et de cerfs, enfermés dans deux enclos différents, mais eux aussi très réduits et hors normes des zoos occidentaux actuels. On se console un peu en interagissant avec une biche et une tortue particulièrement sympathiques – alors que leurs co-détenu-e-s restent amorphes.

|

|

|

Troupeau de cerfs et de biches enfermés dans un enclos – et biche interagissante (jardin de Pamplemousses)

Le jardin lui-même est grand et beau, avec de nombreuses espèces d’arbres et de plantes venus du monde entier, de petits lacs remplis de lotus roses ou blancs et de nénuphars, des oiseaux de toutes sortes et bien sûr les chauve-souris – seuls mammifères endémiques de Maurice. C’était autrefois le jardin des gouverneurs de l’île, créé par Mahé de la Bourdonnais lui-même, qui y avait acheté en 1735 la maison Mon plaisir, belle maison coloniale dont celle du domaine de Labourdonnais s’inspirera plus de cent ans plus tard. Les gouverneurs suivants habiteront là à leur tour, notamment Pierre Poivre qui met à profit ses connaissances de grand voyageur pour créer le jardin botanique proprement dit. Ce jardin est donc par sa nature même un vestige de l’époque coloniale, mais il permet de conserver de nombreuses espèces végétales. Il est visité par les touristes, qui paient l’entrée, mais constitue aussi un lieu de promenade habituel pour les Mauricien-ne-s, pour qui le tarif est dérisoire – c’est là une discrimination positive qu’on ne peut qu’approuver.

Port-Louis (Nord Ouest)

La capitale de Maurice n’a qu’un intérêt réduit sur le plan touristique, hormis la visite du Blue penny Museum, de l’Aapravasi Ghat et du Musée intercontinental de l’esclavage, dont on fait vite le tour. Elle n’est globalement pas très belle. Il ne reste presque rien d’ancien. La plupart des maisons traditionnelles, coloniales ou « créoles », ont été détruites et la recherche de celles que les guides de voyage conseillent d’aller voir est aussi longue que décevante. Il y a quelques grands immeubles en centre-ville, plus ou moins laids, appartenant à de grandes entreprises, et plus loin des immeubles ou des maisons presque tous en béton, peint ou non, sur deux étages, comme dans les autres villes où vit la population mauricienne (la ville compte 140 000 habitant-e-s).

|

|

|

|

|

|

Immeubles et maisons de Port-Louis

Les mosquées et les temples sont presque les seuls beaux bâtiments de la ville (en revanche, la cathédrale et les églises n’ont pas beaucoup d’intérêt esthétique), auxquels on peut ajouter le jardin de la compagnie qui, avec ses grands arbres tropicaux, est un des rares endroits de végétation. C’est dans ce jardin que je fais une rencontre surprenante. Une fin d’après-midi, alors que je suis resté seul pour faire ma sieste sur un banc, je me réveille tranquillement lorsqu’une femme de descendance africaine vient se poser devant moi. Elle me demande si je veux faire l’amour ! Il me faut un moment pour comprendre, puis je lui demande si elle est là pour cela de façon générale. Elle me répond qu’en effet elle travaille ici. Je m’enquiers de savoir si cela marche bien, elle m’assure que oui. Elle s’en va ensuite et je la vois aller s’asseoir à côté d’un monsieur. Au bout de quelques minutes, elle se lève et sort du parc. Le monsieur la suit à une trentaine de mètres de distance... Peu de temps après, je la vois revenir vers moi. Je m’étonne en riant que ç’ait été si rapide avec le monsieur. Elle prétend l’avoir accompagné au tabac – et je me dis qu’elle est très correcte de couvrir ainsi son client. Mais elle me demande alors à manger. Je comprends soudain combien j’ai été naïf de la croire quand elle m’a dit précédemment que ses affaires marchaient bien, parce qu’elle croyait encore que je pourrais être un client. Cet aveu me montre de plein fouet un visage de la misère que recèlent les grandes villes. C’est d’ailleurs seulement à Port-Louis que nous avons croisé des mendiant-e-s, assez peu nombreux toutefois – notamment un monsieur qui nous a d’abord renseignés très aimablement et qui nous a demandé de l’argent ensuite, monnayant rétroactivement son service (mais c’est le seul cas de ce genre que nous ayons rencontré, parmi les dizaines de personnes avec qui nous avons interagi). De façon générale, dans ce pays où il y a peu de droits sociaux, les solidarités familiales et communautaires sont encore fortes et assurent la survie de la majorité des personnes pauvres (c’est à elles que reviennent notamment les offrandes de nourriture faites aux dieux des temples hindous, que jouxtent toujours des préaux où sont dressées des tables et des chaises). Mais il suffit que, pour une raison ou pour une autre, elles s’éloignent de leur famille ou de leur communauté pour qu’elles puissent tomber dans la misère.

|

Entrée du « Caudan », secteur des grandes marques |

Maison en parpaings non peints |

|

Immeubles vus depuis l’autoroute |

Jardin de la compagnie |

Comme à Mahébourg, le marché couvert de Port-Louis est vivant, avec une myriade d’étalages de fruits, légumes, épices, mais il est plus touristique et il y a en outre, dans les parages, beaucoup de vendeurs de rue, qui proposent notamment des vêtements, chaussures et autres accessoires de marque, probablement des contrefaçons. Hormis le marché, les touristes, qui ne sont globalement pas très nombreux dans la capitale, se concentrent sur un petit « front de mer », qui est en fait la limite du grand port artificiel initialement conçu par Mahé de la Bourdonnais. Pour s’y rendre, la seule solution est de passer par l’un des deux souterrains car une autoroute parallèle le sépare du reste de la ville ; elle ne pourrait d’ailleurs pas être déplacée car, de l’autre côté, il y a des montagnes, qui entourent le littoral en demi-cercle. Si l’on continue vers le Nord, on trouve un port de commerce et de pêche, mais il est presque invisible depuis la rue et surtout il est interdit d’y entrer pour s’y promener ! Vers le Sud, le front de mer laisse place au « Caudan », un espace aménagé en rue piétonne commerçante analogue à celles qu’on trouve dans toutes les grandes villes du monde, avec les boutiques de différentes marques internationales, quelques restaurants et deux ou trois kiosques où l’on vend des glaces. C’est là que les touristes et les Mauricien-ne-s aisée-e-es viennent profiter des joies de la consommation mondialisée. Cette rue se termine sur le Blue penny museum qui, outre l’histoire de l’île Maurice, consacre tout un espace à Paul et Virginie, les stars incontestées du pays, honorées comme des personnages historiques alors qu’ils ont été inventés par l’écrivain français Bernardin de Saint-Pierre, dont le roman fut le plus grand best seller du XVIIIe siècle... Au-delà du musée, on trouve un parking et, si l’on passe une passerelle, un bâtiment plein d’aquariums où sont enfermés des animaux marins (que nous boycottons évidemment). Quant aux bords de l’eau, au-delà du petit front de mer touristique, ils sont presque entièrement accaparés par des hôtels ou des bâtiments du port. En somme, bien que Port-Louis soit un grand port, il est impossible aux visiteurs d’y voir la mer, hormis l’eau presque stagnante du bassin portuaire.

Il nous faut aller à Albion, à 40 minutes en bus de la capitale, pour voir un phare, l’un des trois seuls de l’île. Il est perdu sur une côte rocheuse dont les abords sont peu habités. Malheureusement, il ne se visite pas : c’est un lieu de surveillance pour la police et le gardien nous explique que lui-même est chargé de surveiller les côtes, d’une part pour intercepter les pêcheurs qui feraient des prises illégales, d’autre part pour repérer les bateaux susceptibles d’importer de la drogue – phénomène en forte croissance depuis quelques années.

Religions

Les religions jouent un rôle très important, structurent les communautés et marquent les paysages. La moitié de la population environ, descendant de la majorité des travailleur/se-s indiens « engagé-e-s », est hindoue, avec plusieurs courants religieux, notamment celui de ceux et celles qui viennent du Nord de l’Inde et celui des Tamouls, qui viennent du Sud. Leurs cultes sont différents : par exmeple, les Tamouls accordent une préférence à Muruga, le dieu de la jeunesse, de la beauté et de la guerre, chef des armées célestes, monté sur un paon faisant la roue, et édifient des temples pleins de statutes colorées. Il y a aussi de nombreux musulman-e-s (environ 20% de la population), principalement d’origine indienne eux/elles aussi, avec une majorité sunnite et une minorité chiite. La majorité des Mauricien-ne-s descendant des Français et des Africains, dont les créoles, sont chrétien-ne-s, la plupart catholiques. Ceux et celles qui sont d’origine chinoise sont souvent catholiques également, mais d’autres sont bouddhistes. Enfin, il y a très peu de personnes de confession juive.

De façon générale, on ne peut visiter Maurice sans être frappé par la religiosité des habitant-e-s, aussi foisonnante qu’intense. Quand on se promène au long de la côte, en s’éloignant des plages touristiques, on découvre de nombreux petits temples hindous ou chrétiens, mais aussi des mini-autels improvisés par des particuliers sur les rochers ou devant les maisons, avec des petits pots en terre cuite, des bougies, de petites statuettes hindoues ou chrétiennes, des hommages aux morts...

|

Autel chrétien privé, sur la terrasse d’une maison sur le littoral de Grand Baie (Nord) |

Statuette hindoue sur un rocher, non loin d’une plage de Cap Malheureux |

Mini-temple hindou sur le littoral, près de Grand Baie (Nord) |

|

Autel à Marie, dans les rochers, non loin de Cap Malheureux (Nord) |

Plaque d’hommage à un mort : « Rouby / 1975-2014 / Repos éternel » |

Statuette hindoue sur le littoral, près de Grand-Baie (Nord) |

|

Galets décorés évoquant des masques africains, partiellement immergés parmi les rochers, non loin de Cap Malheureux (Nord) |

Hommages aux morts et statuettes hindoue et chrétienne se partageant un rocher, non loin de la plage de Grand Baie (Nord) |

Dans les cimetières, les mort-e-s des différentes confessions reposent ensemble, dans des « sections » réservées à chacune. C’est le cas dans le joli cimetière de Cap malheureux, où l’on peut profiter de sa mort en contemplant la mer...

|

|

|

|

Sections chrétienne, musulmane et hindoue du cimetière de Cap malheureux (Nord)

De même, dans les villes, les temples hindous, les églises chrétiennes et les mosquées musulmanes se côtoient. À Mahébourg, par exemple, on trouve un temple hindi, une église catholique et une mosquée à quelques centaines de mètres de distance, au long de la rue principale (la rue Royale, qui traverse la ville du Sud au Nord).

|

Temple hindou de Mahébourg |

Église catholique de Mahébourg |

|

|

Mosquée de Mahébourg – et son drapeau palestinien |

Cette diversité ethnique et religieuse est reconnue sous une forme curieuse par la Constitution, qui distingue quatre « communautés » : « une communauté hindoue, une communauté musulmane, une communauté sino-mauricienne » et la communauté de la « population générale » (c’est-à-dire les autres : Blanc-he-s, Noir-e-s, créoles, dont le point commun est de descendre des primo-arrivant-e-s, à quoi s’ajoute souvent la religion catholique, mais cela n’est pas précisé dans le nom de cette « communauté »). Cette reconnaissance constitutionnelle a une implication électorale et parlementaire : les candidat-e-s à la députation doivent indiquer à quelle communaité ils/elles appartiennent (même si cela ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote lui-même) ; sur les 70 sièges de l’Assemblée nationale, 62 reviennent aux trois candidat-e-s qui obtiennent le plus de voix dans chaque circonscription (suivant le modèle britannique), mais les 8 derniers sont attribués par la Commission électorale aux « meilleurs perdants » selon un dispositif extrêmement complexe où l’on compte les voix de chaque communauté, afin d’augmenter à l’Assemblée nationale la représentativité des communautés selon leur poids global7.

La reconnaissance des communautés n’est pas censée faire obstacle à l’unité nationale. Celle-ci est symbolisée par le fait que les jours des fêtes importantes des différentes religions sont fériés pour tout le monde, s’ajoutant aux jours fériés « politiques » (anniversaires de l’abolition de l’esclavage, de l’arrivée des premiers « engagés » indiens, de l’indépendance, 1er mai). Il y a ainsi 17 jours fériés à Maurice. Et de fait, beaucoup d’individus des différentes communautés participent aux fêtes et cérémonies des autres.

Panneau près de l’arrivée du site de Grand Bassin (Sud-Ouest, à l’intérieur des terres)

C’est ainsi que la grande fête hindoue du Maha Shivaratree (« grande nuit de Shiva ») voit affluer durant 4 jours, en février ou mars, près de la moitié des habitant-e-s de l’île, et pas seulement des hindous, au « Grand bassin », ce lac naturel qui remplit le cratère d’un volcan éteint et dont les hindous de Maurice considèrent qu’il communique avec le fleuve sacré du Gange. Il y a tant de monde lors de ces fêtes que des autoroutes ont été construites spécialement pour elles – et sont presque vides le reste du temps ! Les autres jours, des fidèles beaucoup moins nombreux et des touristes défilent en continu pour visiter le lieu, faire leurs ablutions dans le lac et des offrandes aux dieux dans les différents temples qui l’entourent, admirer les statues de Shiva et de Durga, qui s’élèvent à plus de 33 mètres de hauteur...

|

|

|

|

|

|

Temples et statues hindous autour du lac à Grand Bassin

|

Statue la plus grande du monde de la déesse Durga, guerrière à huit bras, et de son lion (Grand Bassin) |

Autoroute menant à Grand Bassin, pleine à craquer lors des grandes fêtes, vide le reste du temps... |

On a plaisir à rencontrer aussi, aux abords du Grand bassin et de ses temples, des oies et des jars pas du tout farouches, des chats sauvages et surtout des macaques, qui habitent en pleine liberté cette région largement boisée, tout en n’hésitant pas à se rapprocher des passant-e-s qui leur offrent une banane ou à venir chiper les offrandes destinées aux dieux – y compris à celui qui a la même apparence qu’eux, le dieu Hanuman...

|

|

|

Sur le chemin de Bois chéri à Grand Bassin : macaque en liberté et statuette du dieu Hanuman, tous deux près d’une rivière

La force de l’hindouisme à Maurice se manifeste aussi de façon plus anecdotique. J’ai ainsi rencontré une Française qui vient de s’installer dans l’île après avoir vécu en Inde. Elle m’explique qu’elle s’est convertie à l’hindouisme et que, si elle travaille pour le moment comme serveuse, elle veut ouvrir une entreprise proposant des cours de yoga et des massages ayurvédiques. Comme je veux en savoir plus, elle m’invite à venir prier au moment du coucher du soleil. Accompagnée de sa fille, âgée de 11 ans, elle psalmodie, en battant des mains sur un rythme continu, des textes en sanskrit à la gloire des dieux hindous. Elle m’explique aussi que « l’astrologie n’est pas une croyance, mais une science ». Je ne me prononce pas sur ce point, préférant admirer le soleil rougeoyant qui se reflète dans le port de Grand baie. La dernière prière coïncide avec les derniers rayons. Je peux alors prendre congé, sans promettre de me convertir tout de suite...

Si des Mauricien-ne-s des différentes confessions participent aux fêtes indiennes, c’est le cas aussi lors de la principale fête catholique, qui est ici l’hommage au prêtre Jacques-Désiré Laval (1803-1864), médecin et missionnaire évangélisateur des ancien-ne-s esclaves au milieu du XIXe siècle, qui contribua à les organiser au niveau national et à faire valoir leurs droits. Le jour anniversaire de sa mort, dans la nuit du 8 au 9 septembre, un pèlerinage sur sa tombe rassemble des milliers de personnes de tout le pays à Ste-Croix, près de Port-Louis, avec procession et messe géantes. Par ailleurs, la petite église au toit rouge de Cap Malheureux, Notre-Dame-Auxiliatrice, qui fournit l’image typique de la carte postale mauricienne, attire elle aussi des Mauricien-ne-s de toute l’île, sans parler des touristes, notamment pour ses messes du week-end, où il y a plus de monde dehors sur les pelouses que dedans.

|

Église Notre-Dame Conciliatrice, près de Cap malheureux (Nord) |

Temple tamoul Arulmigu Siva Soopramaniar Kovil, au village de Cap malheureux (Nord), et sa statue géante de Muruga, dieu de la jeunesse, de la beauté et de la guerre. Avec ses 17 mètres de béton et de métal recouverts d’une peinture dorée, c’est la plus haute statue de Muruga dans l’Océan indien. |

|

|

Les guides de voyage n’ont donc pas tort d’insister sur la grande tolérance des Mauricien-ne-s, d’autant que les formes intégristes ou extrémistes des différentes religions n’y existent guère. Cependant, cette tolérance n’implique pas qu’on abaisse les barrières entre les communautés : elles sont juxtaposées, mais on ne se mélange pas. Il y a très peu de mariages mixtes – et du reste la plupart des mariages restent arrangés. Quant aux créoles, ils et elles ne viennent pas, pour la plupart, de « mariages mixtes », contrairement à ce qu’affirment naïvement certains guides de voyage, mais évidemment trop souvent des viols de femmes africaines ou asiatiques par des hommes blancs, durant la période de l’esclavage, bien sûr, mais aussi après elle, car les ci-devant maîtres n’ont pas cessé de satisfaire leur « droit de cuissage », quoique devenu officieux, sur leurs domestiques, voire sur les travailleuses de leurs plantations.

Par ailleurs, les religions jouent toutes leur rôle conservateur, notamment sur le plan des mœurs. On le voit avec ce panneau contre l’avortement dans le quartier musulman de Port-Louis – mais les autorités des autres religions partagent pour la plupart le même point de vue :

Panneau contre l’avortement dans le quartier musulman de Port-Louis

Pourtant, une loi de 2012 autorise l’avortement, ce qui a constitué une avancée importante pour ce pays. Mais les conditions en sont très restrictives : l’interruption de grossesse n’est permise que si la vie de la femme est en danger, si la grossesse présente un risque grave pour sa santé physique ou mentale, si le fœtus est porteur d’un handicap neurologique grave ou si la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, à condition qu’une plainte ait été déposée contre son auteur (sachant qu’une fausse déclaration de viol pour se faire avorter est passible de 10 ans de prison). De plus, si la décision appartient en dernière instance à la femme, la demande doit tout de même être soumise au préalable à une commission consultative de trois spécialistes, qui peuvent exercer des pressions. Ces conditions font partie des raisons pour lesquelles des milliers d’avortements clandestins ont lieu à Maurice chaque année. La lutte des femmes qui veulent un véritable droit à l’IVG continue donc.

Notons enfin que l’esprit de relative tolérance qui règne à Maurice explique que, après des années de lutte des militant-e-s LGBTQI, l’homosexualité a été enfin dépénalisée par la Cour suprême en octobre 2023, déclarant inconstitutionnelle une loi britannique de 1898 qui la punissait de 5 ans de prison. On peut voir là un pas important dans le processus de libéralisation des mœurs, qui reste cependant assez lent.

Classes sociales, inégalités considérables – et privatisation du littoral

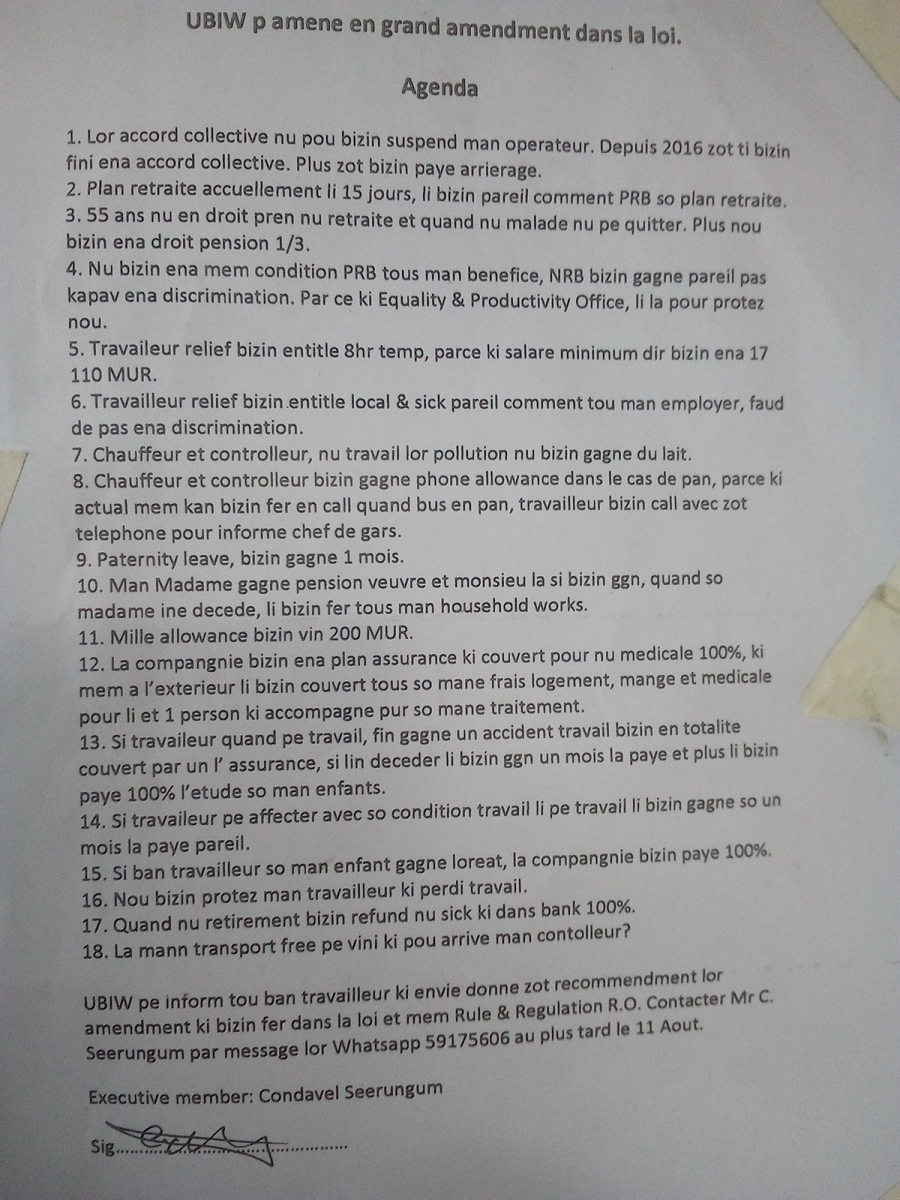

Les différences ethniques, linguistiques et religieuses qui maintiennent l’identité des différentes communautés (officielles et surtout factuelles) ne sont qu’un aspect de la réalité sociale à Maurice. Il y a aussi les différences de classes, qui ne les recoupent qu’en partie. En bas de l’échelle sociale, on trouve les descendant-e-s des esclaves du XVIIIe siècle, principalement africain-e-s, noirs ou créoles, qui constituent 25% de la population et restent parmi les plus pauvres de l’île. Ils habitent encore souvent des maisons en tôle, comme celles que l’on n’aperçoit pas des plages ou des routes principales, mais qu’on trouve au cœur des grandes villes au centre du pays et parfois même près du littoral quand il n’est pas touristique, par exemple entre la pointe d’Esny et Mahébourg (dans des zones pleines de déchets, voire en partie transformées en décharges). Les descendant-e-s des travailleur/se-s engagé-e-s indien-ne-s, qui représentent 67% de la population, sont principalement des prolétaires, mais constituent également l’essentiel des classes moyennes et du personnel politique, avec une prédominance des hindou-e-s dans ces catégories, tandis que les musulman-e-s peinent à s’y imposer (et se plaignent d’être discriminé-e-s, si j’en crois un tract trouvé dans une mosquée). Les Mauricien-ne-s descendant des Chinois (4% de la population) sont pour la plupart des petit-e-s bourgeois, soit dans le commerce, soit dans les professions libérales. Enfin, les Franco-Mauricien-ne-s, blanc-he-s ou parfois créoles, descendant surtout des Français du XVIIIe siècle, ne représentent plus que 2% de la population et ont un poids secondaire dans le personnel politique, mais ils concentrent la majorité des propriétés foncières, des terres agricoles, des hôtels, des villas et des capitaux. Historiquement, ils ont réussi à maintenir et même élargir leur domination en ajoutant à l’agro-industrie sucrière en relatif déclin le surdéveloppement du tourisme8. Leur richesse est donc considérable : on l’estime à 2/3 de celles du pays ! Ils constituent une véritable oligarchie fermée, qui continue de se reproduire sur des bases ethnico-linguistiques9.

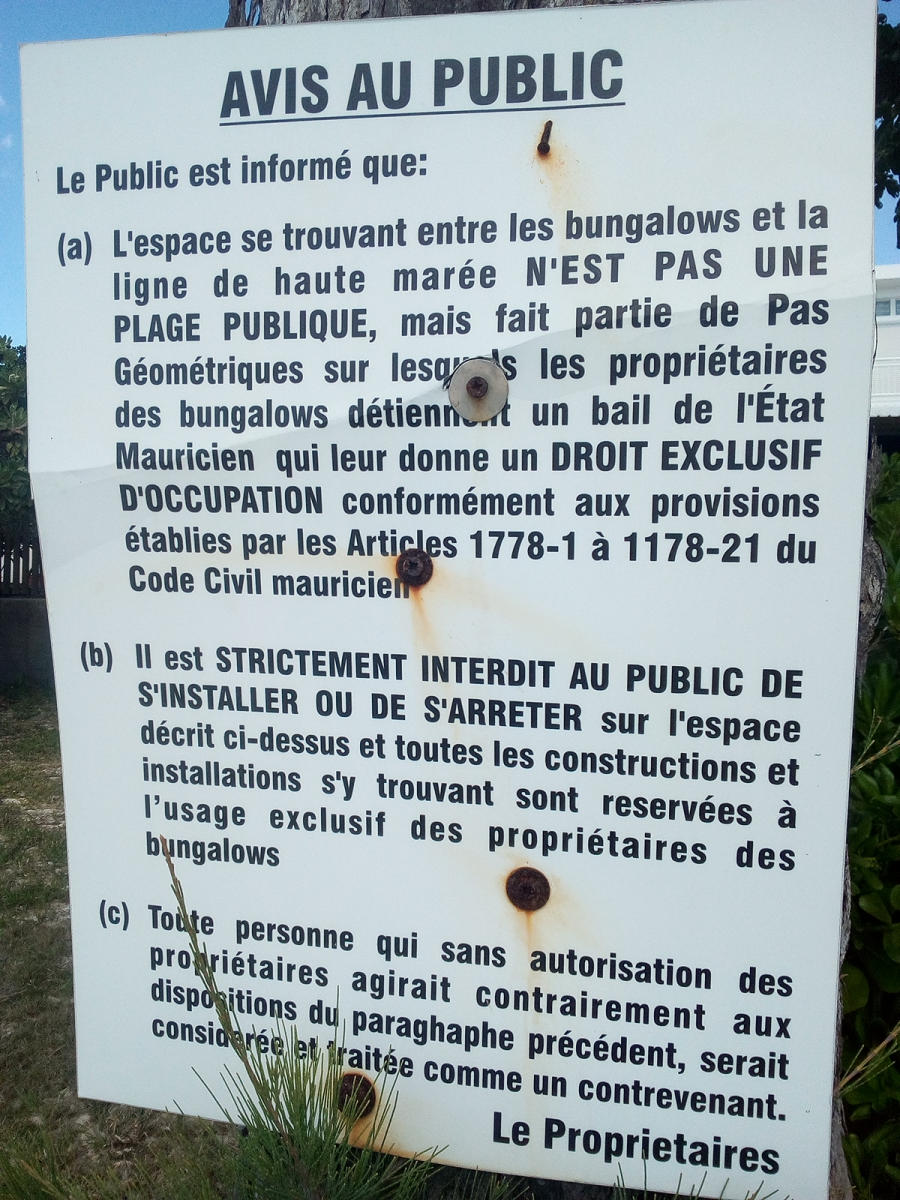

Ce sont donc eux qui sont les principaux responsables de la bétonisation et de la privatisation du littoral, puisqu’ils possèdent l’essentiel des hôtels et des villas qui bordent les côtes de façon quasi-continue. Lors de mes nombreuses randonnées le long des côtes, j’ai dû à plusieurs reprises mettre les pieds dans l’eau, escalader des rochers et parfois les barrières de propriétés privées : les terrains de certains hôtels et de certaines villas s’étendent jusqu’à la mer. Le plus souvent, ils s’arrêtent, selon la loi, « à la limite de la marée haute », mais incluent alors la partie de la plage qui n’est jamais immergée – et que l’État loue aux propriétaires. Ceux-ci rappellent constamment aux passant-e-s qu’il est interdit d’accéder à leur terrain, posant des barrières, des panneaux parfois menaçants, des caméras...

|

Caméras de surveillance d’une villa |