Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- L’amitié pour faire peuple (17/01)

- Chikirou : La nourriture est une affaire politique (16/01)

- Entretien avec Emmanuel Todd (16/01)

- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)

- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)

- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)

- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)

- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)

- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)

- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)

- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)

- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)

- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)

- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)

- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)

- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)

- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)

- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)

- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)

- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)

- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)

- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)

- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)

- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)

- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)

Liens

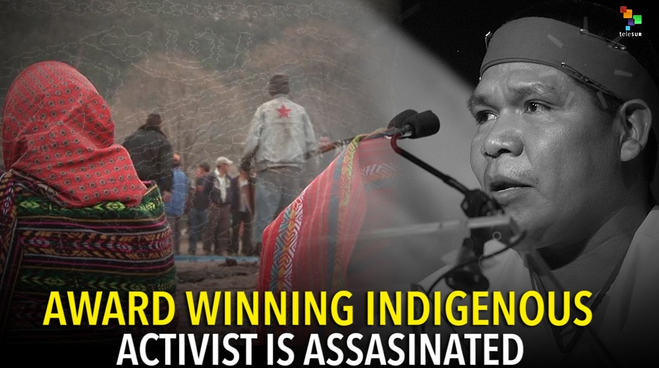

Amérique latine. Des militants sociaux assassiné·e·s.

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Par Daniel Gatti et Fabian Kovacik

Le meurtre de la Hondurienne Berta Cáceres est l’un des plus emblématiques en Amérique latine ces dernières années. Son militantisme contre un barrage lui a coûté la vie. Un récent rapport d’expert indique qu’elle a été tuée à la demande de la société propriétaire de la centrale hydroélectrique. Peut-être est-ce parce qu’il s’est déroulé dans une ville, l’une des plus peuplées d’Amérique latine, que le meurtre de Marielle Franco a déplacé et mobilisé tant de gens, à l’intérieur et à l’extérieur du Brésil. Peut-être est-ce parce que la victime a réussi à échapper à l’anonymat de la pauvreté (voir à ce propos les articles publiés sur ce site).

La vérité est que des centaines de militants et de leaders sociaux sont assassinés chaque année en Amérique latine, mais dans un silence presque total et de plus en plus. En 2017, 212 militants sociaux et des droits de l’homme ont été tués en Amérique latine, soit 68% du total mondial, selon l’ONG Front Line Defenders. Ceux et celles qui meurent en défendant le droit à la terre, à l’eau potable, à la protection de la nature, à leur culture, au travail, à l’existence sans violence ni discrimination ne peuvent s’attendre à ce que justice soit faite. La plupart du temps, leurs assassins restent impunis.

*****

Alberto Acosta. Un Colombien chevelu (Daniel Gatti)

En 2017, 312 leaders sociaux et militants des droits de l’homme ont été tués dans le monde entier. Beaucoup plus de la moitié, 212, ont été exécutés en Amérique latine, et la Colombie et le Brésil ont été les deux pays qui ont enregistré le plus grand nombre de décès. En Colombie, selon un rapport de l’association Front Line Defenders, citant des chiffres de l’ONU, 105 leaders sociaux et défenseurs des droits humains ont été tués l’année dernière. Cinquante-neuf pour cent des meurtres ont été commis par des «tueurs à gages» et la grande majorité d’entre eux n’ont pas été arrêtés ou inculpés pour les crimes attribués aux «bandes criminelles» et aux organisations paramilitaires.

Parmi les leaders sociaux criblés de balles en Colombie, on trouve de nombreux syndicalistes, dont beaucoup appartiennent à des syndicats ruraux, comme le Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), qui regroupe des coupeurs de canne à sucre, des travailleurs du secteur de la banane et des travailleurs ouvriers agricoles employés pour la culture du palmier à huile.

Alberto Román Acosta était président de la branche Guacari de SINTRAINAGRO, dans la zone sucrière de la Valle del Cauca (sud-ouest du pays). Le 1er juillet, il regardait un match de football dans lequel son fils jouait lorsque deux tueurs à gages, sur une moto, l’ont approché, par-derrière, et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Acosta dénonçait depuis des mois l’impuissance des syndicalistes ruraux en Colombie. Environ 750 membres de SINTRAINAGRO ont été tués au cours des dernières décennies. «Ils nous massacrent et personne ne nous défend», disait Acosta. Pendant un certain temps, une protection spéciale a été attribuée, mais le gouvernement de Juan Manuel Santos (en place depuis 2010) les a désengagés lorsque le processus de paix avec les FARC a commencé à se consolider. «Ils ne sont plus en danger», ont déclaré des membres du gouvernement. Mais peu avant l’assassinat d’Acosta, le Bureau du Médiateur avait publié un rapport niant cette information: entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2017, selon ce document, 156 défenseurs des droits de l’homme et dirigeants sociaux ont été exécutés en Colombie, en particulier dans la région de Valle del Cauca.

Acosta était «très préoccupé» par les politiques de libéralisation du commerce du gouvernement Santos. «Ils remettent la production nationale aux sociétés transnationales», a-t-il dit, dénonçant les accords de libre-échange que les gouvernements colombiens (celui-ci et les précédents) ont multiplié ces dernières années. «Depuis les champs où la canne à sucre est coupée pour la traiter et ainsi produire le sucre avec lequel nous sucrons notre café, nous sommes aujourd’hui préoccupés par la baisse des droits de douane et des amendes imposées aux moulins à canne par la Surintendance de l’industrie et du commerce. C’est pourquoi, lorsque nous parlons à nos collègues de la campagne, nous sommes préoccupés par la possibilité de la fermeture des raffineries et de devenir chômeurs. Notre section syndicale est attentive à faire tout ce qu’il faut pour défendre notre travail et nos familles», a-t-il écrit sur le site Web de son syndicat peu de temps avant qu’il ne soit tué.

*****

Massar Ba, défenseur des droits des immigrants.

Un Africain à Buenos Aires (Fabian Kovacik)

Le lundi 7 mars 2016, à 5 heures du matin, Massar Ba a été retrouvé par le Service d’assistance médicale de la ville de Buenos Aires, couché sur la rue Mexico, saignant à mort. Quelques heures plus tard, après deux opérations pour tenter de lui sauver la vie, il est mort à l’hôpital.

Un des camarades immigrés de Massar Ba témoigne de son assassinat

Massar était sénégalais. Il est arrivé à Buenos Aires en 1995 – parmi les premiers ressortissants de ce pays africain – à la recherche d’une vie meilleure. Il avait obtenu un visa à Dakar et était parti un peu désorienté vers l’Argentine. A Buenos Aires, il a exercé diverses professions qui lui ont permis de se connecter avec le monde des immigrés et surtout avec ses compatriotes, dont les droits n’ont presque jamais été respectés. Il avait 12 ans d’avance sur la grande vague compatriote qui a fait des Sénégalais la plus grande minorité africaine de la capitale argentine.

Il a dirigé la Casa de Africa en Argentine, une organisation non gouvernementale qui se consacre à accueillir les immigrants africains arrivant dans le pays. En l’absence d’une représentation consulaire ou d’ambassade du Sénégal, Massar a servi de consul informel étant donné sa connaissance du droit argentin et pour ses contacts et sa présence permanente dans tout ce qui concerne la situation des Africains en général dans le pays durant les 21 ans qu’il a vécu dans la ville.

A partir de 2007, la présence de Massar a été fréquente dans les rues, manifestant avec ses compatriotes vendeurs ambulants. Cette année-là, Mauricio Macri a pris la tête du gouvernement de Buenos Aires et la violence institutionnelle contre les immigrants a augmenté. Les expulsions des familles des immeubles aux premières heures du matin, la détention des vendeurs ambulants la nuit avec confiscation arbitraire de toutes leurs marchandises étaient des pratiques courantes de l’Unité de contrôle de l’espace public (UCEP), une sorte de force de police créée dans la ville de Buenos Aires en 2008. Elle se consacrait exclusivement aux expulsions violentes pendant la nuit. Les 32 membres de l’UCEP et le chef du gouvernement lui-même, Mauricio Macri, ont été poursuivis pour ces opérations en 2010. Cependant, l’affaire a été classée sans suites quelques mois plus tard.

Les vendeurs de rue d’origine péruvienne, bolivienne, paraguayenne, sénégalaise et ivoirienne ont été les plus touchés par l’UCEP et la police métropolitaine, également créée fin 2008. «Je suis préoccupé par la méchanceté avec laquelle la police attaque mes compatriotes et les empêche d’avoir le droit de travailler», a déclaré Massar pendant les journées agitées de 2010, lorsque le gouvernement municipal macriste s’est vanté d’avoir libéré la capitale des vendeurs de rue et des vagabonds. Massar Ba s’était alors marié, avait une fille argentine et était déjà divorcé. Il n’a jamais perdu son hyperactivité à défendre ses compatriotes. Il a travaillé avec le Bureau du Médiateur, les organismes de défense des droits de l’homme et les associations de défense des droits des immigrants.

Son meurtre ne méritait ni la répudiation ni l’attention du gouvernement de la ville. Il est passé inaperçu par le pouvoir. Le procureur qui est intervenu dans cette affaire est Justo Rovira, un avocat qui a servi en tant qu’officier de renseignement civil pendant les années de la dictature militaire et pas moins que dans le redouté 601e Bataillon [bataillon dit d’intelligence 601, corps spécial de l’armée argentine créé avant le coup d’Etat de 1976, actif dans la «sale guerre» qui fit des milliers de morts]. Le juge en charge, Osvaldo Rappa, a décrit le cas comme une «mort douteuse», bien que les soins, l’opération et l’autopsie qui s’en est suivue ont révélé plus de 140 coups sur le corps de Massar, entraînant une hémorragie interne et la mort. L’Association des résidents sénégalais en Argentine (ARSA) affirme que le décès de Massar Ba est un cas de violence institutionnelle avec la participation directe de la police. Mais l’affaire dort encore au tribunal.

*****

Diana Sacayán, poignardée le 11 octobre 2015.

Ouvrir le chemin (Fabian Kovacic)

Elle a été tuée dans son appartement le 11 octobre 2015, et n’avait pas encore 40 ans. Diana Sacayán était une militante transgenre et défenseur des droits humains les plus fondamentaux, comme le droit de déterminer l’identité sexuelle et de défendre un travail décent.

Son affaire est actuellement jugée par le Tribunal de première instance 4 de la ville de Buenos Aires. Il s’agit du premier cas en Argentine de «transfémicide» et de «crime haineux» contre une femme transgenre.

Diana Sacayán

Au moment de sa mort, Sacayán travaillait à l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) dans le cadre du programme sur la diversité sexuelle. Et l’histoire de Diana représente un croisement intéressant entre le sexe et l’ethnicité, car, en plus d’être une femme transgenre, elle était une descendante du peuple Diaguita [population autochtone originaire du nord du Chili]. Elle est née dans la province du nord de Tucumán et, à l’âge de 17 ans, elle a assumé son identité transgenre quand elle et sa famille ont déménagé dans le quartier [à majorité paubre] de La Matanza, au cœur du Grand Buenos Aires.

Elle commence son militantisme

Sa vie avec ses 15 frères et sœurs dans la jungle de béton n’a pas été facile. Elle a commencé à se prostituer pour survivre et, en raison de son identité sexuelle, elle s’est retrouvée en prison à plusieurs reprises. Cette expérience carcérale l’a rapprochée du Parti communiste (CP), où elle est devenue une militante active pour la défense des droits de l’homme à la fin des années 1990. Elle a quitté le PC en 2001 pour fonder le Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), où elle a travaillé comme défenseur des droits du mouvement trans et des peuples autochtones en Argentine et dans le reste de la région. En 2014, elle a été élue secrétaire suppléante de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) lors de la conférence mondiale de l’organisation qui s’est tenue à Mexico du 27 au 31 octobre de la même année.

Elle est devenue journaliste en 2007 pour éditer El Teje, le premier magazine en Amérique latine écrit par des transgenres, en plus de participer en tant que chroniqueuse dans le supplément Soy du journal Página 12. Elle a été l’une des premières voix trans qui ont enrichi la presse argentine lorsque peu de gens se sont engagés en faveur de la diversité et de l’inclusion des options des minorités dans le débat social.

C’est à elle que l’on doit des lois telles que l’égalité du mariage, l’identité de genre et le quota d’emploi transgenre, toutes promulguées entre 2010 et 2015. La loi sur l’égalité du mariage adoptée en 2010 avait reçu de Néstor Kirchner, lorsqu’il était député, l’un de ses plus fervents appuis. Elle a été la première grande réalisation nationale de Diana. Lorsque la loi sur l’identité de genre a été adoptée en 2012, Diana a obtenu sa carte d’identité nationale auprès de la présidente Cristina Fernández. L’adoption de la loi sur le quota de travail trans dans la province de Buenos Aires en septembre 2015 a fait s’exclamer Sacayán: «C’est une dignité de genre; la prostitution ne peut pas être la voie de sortie pour notre groupe et cette visibilité est une étape importante pour tous», a-t-elle déclaré devant l’assemblée législative de Buenos Aires.

Avec acharnement

Le corps de Diana Sacayán a été retrouvé, dans son appartement dans le quartier de Flores à Buenos Aires, menotté et bâillonné, avec 13 coups de couteau et 14 autres blessures qui ont provoqué une hémorragie. Grâce à son document d’identité, le crime a pu être qualifié de féminicide par le juge d’instruction, Gustavo Pierretti, et soutenu par les procureurs Matías di Lello et Mariela Labozetta. «Il s’agit d’un crime haineux, commis sous l’emprise de la violence sexiste, avec perfidie et une haine de l’identité sexuelle», ont-ils dit. Avec ces trois qualificatifs, l’accusé Gabriel Marino pourrait être condamné à la prison à vie. Des caractéristiques similaires à cette affaire ont été identifiées dans 16 autres meurtres de personnes transgenres par leurs partenaires ou proxénètes dans la capitale et dans le Grand Buenos Aires, dont les affaires juridiques sont encore en cours de discussion sur la façon de les caractériser.

Trois ans après sa mort, le travail de Diana Sacayán continue les chemins de l’insertion de minorités sociales. Dans le procès pour son assassinat, l’INADI est le plaignant, de sorte que l’Etat est devenu partie prenante dans ce débat, qui est maintenant inévitable.

----------------------------------

La première partie de ce dossier a été publiée en date du 30 mars 2018 . Le premier article portait sur l’assassinat de Marielle Franco à Rio, auquel nous avons consacré divers articles.

Daniel Gatti dans l’introduction de ce dossier situe ce meurtre dans son contexte. Il écrit: «Marielle était considérée comme une «leader sociale». Son pays figure sur la liste des pays les plus meurtriers du monde pour «les dirigeant·e·s de mouvements sociaux», aussi bien dans les campagnes que dans les villes et dans les zones les plus diverses. La Commission pastorale de la terre, organe lié à l’épiscopat – qui tient des statistiques sur la violence dans les campagnes brésiliennes depuis 1985 –, a rappelé dans son dernier rapport qu’entre 1985 et 2017, quelque 1900 personnes ont été tuées dans des conflits portant sur l’appropriation de la terre dans le pays, en particulier dans les Etats du nord et du nord-est. La violence sociale dans les campagnes est en hausse, conjointement aux conflits (1217 en 2015, 1563 en 2016, près de 1600 l’année dernière). L’impunité n’a pas changé: elle est «formidable», comme il y a 35 ans. Sur les 1834 homicides enregistrés jusqu’en 2016, seulement 31 personnes ont été condamnées au cours de 112 procès. Les victimes sont pour la plupart des dirigeants paysans (du Mouvement des Sans Terre et autres), des indigènes, des défenseurs des droits de l’homme, des activistes de l’environnement et aussi des «simples» occupants de terres.

Selon un autre rapport, «Vies en lutte: criminalisation et violence contre les femmes et les hommes défendant des droits humains au Brésil» – étude effectuée sous les auspices de l’Université fédérale du Sud et du Sud-Est Pará (UNIFESSPA) – sur les 66 militant·e·s tués dans tout le Brésil en 2016, pour diverses raisons, la plupart étaient liés à des conflits portant sur la terre. L’année dernière, il y a même eu des massacres collectifs: à Recife, par exemple, où neuf membres du MST ont été massacrés en mai. «Après le coup d’État parlementaire [visant Dilma Rousseff], qui a conduit à la présidence de Michel Temer, a crû le sentiment d’impunité que les propriétaires terriens et les promoteurs de projets miniers avaient déjà développé», explique Layza Queiroz, avocat au sein de l’organisation Terra de Direitos.»

Daniel Gatti conclut de la sorte: «Marielle défendait les droits de la communauté LGBT. Etre gay, transgenre, lesbienne, travesti est également très dangereux au Brésil: à la fin septembre 2017, 227 membres de la communauté LGBT avaient été tués, presque un par jour, et souvent dans des conditions atroces. En 2016, le total s’élevait à 343. Les Eglises évangéliques – avec leur poids social et politique croissant dans le pays – prêchent presque ouvertement leur extermination. Le gouvernement Temer a réduit de la moitié le budget des programmes de lutte contre l’homophobie.

Aux funérailles de Marielle Franco, il y avait des fleurs rouges et des pancartes de son parti (PSOL), du MST, de groupes féministes, d’associations de lesbiennes et des messages «mal écrits» provenant de favelas. “Ils exécutent celui qui élève sa voix”, “Ce coup de feu était pour le peuple, mais la lutte continue”, “Vies noires, Marielle toujours présente”, pouvaient être lus sur certaines banderoles. “Pour ses actions dans le Conseil municipal et pour son travail de base avec les communautés opprimées et humiliées des favelas, pour ses dénonciations énergiques de la violence policière sélective et pour son soutien aux mouvements sociaux, Marielle Franco avait le profil idéal pour être la cible de la fureur des miliciens ou des membres de ce qu’on appelle le “gang pourri” de la police militaire”, a écrit le journaliste Eric Nepomucucuc de Rio.»

Les sombres récits – qui forment la seconde partie de ce dossier – illustrent la guerre contre les pauvres et les opprimé·e·s menée par les dominants dans divers pays de l’Amérique centrale et du sud, une guerre qui, fort souvent, est omise par les «analystes» politiques. (Réd. A l’Encontre)

*****

Antonio María Vargas Madrid, victime de la guerre de la coca (Rafael Alonso Maya)

Antonio María Vargas Madrid a été tué parce qu’il a signé un accord pour la substitution collective de la feuille de coca dans le sud du département colombien de Córdoba, dans le nord du pays. Personne à San José de Uré, la ville où il a vécu, n’ose le dire publiquement, mais tout le monde le sait. Ils ne le disent pas parce qu’ils craignent pour leur vie et aussi pour celle de Pliny Thumb, qui avait également signé l’accord et qui a été tué deux semaines plus tôt dans une région voisine. Ils ne le disent pas parce qu’ils savent que toute cette région est à la merci des gangs criminels et que personne ne peut y lever un doigt sans leur consentement.

Colombie: Antonio María Vargas Madrid, l’œuvre des paramilitaires

Le silence y règne aussi

La mort d’Antonio s’est produite dans la nuit du 31 janvier dans le village de Nueva Ilusión dans la petite ville de San José de Uré, à Córdoba, épicentre du conflit armé dont la région et le pays ont souffert au cours des dernières décennies. Antonio a été enlevé de chez lui par des hommes armés à 20 heures et abattu dans la rue, devant ses voisins et certains de ses proches.

Il a été trésorier de la Junta de Acción Comunal (Conseil d’action communautaire), une organisation sociale qui réunit les familles de la communauté pour améliorer leurs conditions de vie – elles existent partout en Colombie dans les zones rurales et urbaines –, c’est-à-dire pour réparer les routes, pour avoir un meilleur accès aux services de santé, aux services publics, à l’éducation, etc. Comme 7000 familles de la région, il avait signé la loi sur la substitution des cultures de coca, un projet qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie). Il vise à nettoyer le sol et à enlever cette culture du cœur des paysans qui plantent cette plante qui a servi de combustible pour perpétuer la guerre interne en Colombie.

Douze jours plus tôt, le 18 janvier, dans cette même région (municipalité), a été assassiné Plinio Pulgarín, président du Conseil d’action communale de San Pedrito. Il avait également signé l’accord avec le gouvernement. Durant ces mois de 2018, quatre dirigeants sociaux ont été assassinés à San José de Uré, selon l’instance de Défense du peuple (Defensoria), l’organe de contrôle qui veille à la protection des droits de l’homme dans le pays. La semaine dernière, cet organisme a rapporté que dans la région environnant San José de Uré, entre le 18 janvier et le 9 mars, 732 familles – 2192 personnes – ont été déplacées, ce qui montre clairement «l’ampleur de l’urgence humanitaire» dont souffre sa population. Il a fait référence à une zone qui s’étend du sud de Cordoba au nord et au nord-est du département d’Antioquia et qui est un no man’s land.

Dans cette région, la Defensoría a indiqué, dans un communiqué datant de mi-mars, que la cause de ces atrocités «réside dans les combats entre groupes armés illégaux suite la démobilisation des AUC (Autodéfenses unies de Colombie, paramilitaires)». Ce faisant, il fait référence aux organisations paramilitaires d’extrême droite Autodefensas Gaitanistas de Colombia et Frente Virgilio Peralta des Autodefensas Campesinas, qui cherchent à exercer un contrôle absolu sur ce territoire afin de saisir les revenus laissés par la culture et le commerce de la drogue.

Malgré les efforts déployés par le gouvernement national pour éradiquer les cultures de coca et pour qu’un plus grand nombre de familles deviennent des producteurs légaux de cultures comme le cacao ou le caoutchouc, les surfaces pour la culture de la coca ont augmenté ces dernières années, passant de 96’000 hectares en 2015 à 146’000 hectares en 2016, selon les Nations Unies.

Selon les défenseurs des droits humains, c’est ce qui a déclenché la violence dans plusieurs régions du pays. «Nous pouvons dire avec certitude que le commerce de la coca, au moins dans le sud de Cordoba, s’est développé et dispose d’un pouvoir beaucoup plus grand, plus dévastateur que lorsque les FARC étaient présentes», a confié à Brecha Andrés Chica, directeur de la Fondation Cordobexia. Cet amalgame de groupes criminels, a-t-il souligné, «conduit les paysans à être les victimes directes parce qu’ils se sont fixé l’objectif de dire oui à la mise en œuvre (de l’accord de paix)».

Au début de cette année, le gouvernement colombien s’est dit préoccupé par l’augmentation du nombre d’assassinats de dirigeants sociaux dans le pays. Ceci, après le «faux pas» du ministre de la Défense, Luis Carlos Villegas, qui, en décembre 2017, avait assuré que la mort violente de ces dirigeants était principalement due à des «histoires de femmes».

Le 2 février passé, le vice-président, Oscar Naranjo, a souligné qu’il y aura une plus grande coordination institutionnelle pour protéger ces personnes. De concert avec le bureau du procureur général, les autorités chercheront à clarifier les origines des «morts» qui se sont produites jusqu’à présent, de sorte qu’aucun cas ne reste impuni. Cependant, depuis le jour de sa déclaration jusqu’au 25 mars, huit autres dirigeants ayant des histoires très semblables à celle d’Antonio ont été assassinés.

*****

Isidro Baldenegro: assassiné le 15 janvier 2017.

La malédiction du Goldman (Eliana Gilet)

Comme la Hondurienne Berta Cáceres, Isidro Baldenegro s’est vu décerner le «Nobel» de l’environnement. Son militantisme pour la défense de la forêt indigène dans la Sierra Madre du Mexique (chaîne de montagnes qui s’étend sur 1250 km à 50 km au sud de la frontière avec les Etats-Unis) et pour celle des droits des peuples indigènes lui a également valu la vie. A ces camarades de lutte aussi distants, le Prix Goldman international n’a pas servi de protection.

Isidro Baldenegro

C’est peut-être parce qu’il a vu comment son père, Julio Baldenegro Peña, être tué en 1986 pour s’être opposé à l’abattage aveugle de la forêt indigène, qu’à l’âge de 20 ans sa vie a définitivement pris le chemin de la défense du site où il est né. Isidro Baldenegro López avait 51 ans lorsqu’il a également été assassiné le 15 janvier 2017.

Les Baldenegro, père et fils, sont nés dans une communauté de Rarámuri (ou Tarahumara, peuple indigène) dans le sud du Chihuahuahua, le plus grand Etat du Mexique, à la frontière avec les Etats-Unis. Les territoires ancestraux de ces communautés indigènes font partie de la Sierra Madre Occidentale – la chaîne de montagnes qui occupe une grande partie de l’ouest du Mexique et continue son chemin au-delà de la frontière nord – et possèdent l’une des dernières forêts vierges du pays. Là, dans la Sierra Tarahumara, le chêne et le pin parfument et purifient l’air, gardent l’humidité de l’environnement et l’eau propre. Actuellement, la forêt a été réduite à moins de 1% de sa superficie d’origine.

L’exploitation aveugle du bois et la lutte contre cet abattage industriel a une longue histoire ici. La première action insurrectionnelle de guérilla des années 1960 au Mexique a eu lieu à quelque 300 kilomètres au nord de l’endroit où les Baldenegro ont été tués. Le 23 septembre 1965, une douzaine de jeunes hommes attaquent la caserne militaire de Ciudad Madera et sont massacrés. Entre autres revendications, ils ont exigé l’arrêt de l’accaparement des terres par les sociétés d’exploitation forestière qui dévastaient la région et la dépouillaient de ses richesses naturelles.

Coloradas de la Virgen, le village de Baldenegro, compte 50 habitants. Isidro s’était éloigné de là pendant 10 ans à cause des menaces et des attaques qu’il a reçues au début des années 2000. Mais une visite à la maison d’un membre de la famille dans le village a suffi pour qu’il soit criblé de balles. Ni son meurtrier ni celui de son père n’ont été traduits en justice. Ils restent impunis. C’est également le cas des trois autres défenseurs de la forêt de Tarahumara qui ont été tués en 2016 et dont la mort est passée presque inaperçue: ils n’ont été mentionnés qu’un an plus tard dans un communiqué de l’UNHCR (ACNUR) portant sur le meurtre d’Isidro, mais leurs noms n’ont même pas été divulgués.

Toutes les instances internationales présentes au Mexique liées à la défense des droits de l’homme ont condamné l’assassinat d’Isidro Baldenegro. La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a exhorté l’Organisation des États américains (OEA) à adopter d’urgence des mesures pour protéger les défenseurs des terres du continent qui, à cette époque, en 2017, sont tombés comme des mouches: Laura Vásquez Pineda, une opposante à une forme minière canadienne, a été assassinée le 16 janvier à Mataquescuintla, au Guatemala; le lendemain, Sebastian Alonso Juan a été assassiné à Yichk’isis, dans la région de Huehuetenango, à la frontière avec le Mexique, où les communautés des peuples Chuj et Q’anjob s’opposent à la construction de deux barrages hydroélectriques. La liste peut devenir terriblement interminable. Un rapport de l’association britannique Global Witness indique que 60% des 200 meurtres commis dans le monde en 2016 contre des personnes organisées pour la défense territoriale se sont produits en Amérique latine (voir «La Grieta» dans l’hebdomadaire Brecha, 28 juillet 2017). Isidro Baldenegro’s était l’un de ceux rendus le plus visible.

A tel point que Google a dédié son dessin du jour l’occasion du premier anniversaire de son assassinat son image iconique. Ils l’ont représenté de profil, avec un bandeau rouge sur le front.

Le cas de Berta

Isidro Baldenegro avait quelque chose en commun avec la célèbre militante écologiste Berta Cáceres qui lui a donné une notoriété relative par rapport à d’autres cas en Amérique latine: tous deux – avant d’être tués – avaient reçu le prix Goldman, le «prix Nobel» pour la défense de l’environnement,

Bien que la mort de Baldenegro n’ait jamais été élucidée, le meurtre de Berta Caceres, le 3 mars 2016, à La Esperanza, au Honduras, a représenté un revers pour l’impunité qui entoure généralement ces types de morts violentes. Dans son cas, la pression de ses filles et de son organisation, le Conseil civique des organisations populaires et autochtones du Honduras (COPINH) – qui a poursuivi sa lutte – a conduit un groupe d’experts envoyés par la Commission interaméricaine des droits de l’homme à accéder à des informations dans lesquelles le système judiciaire local était enfermé depuis un an. Les experts ont conclu que les directeurs de la société DESA, propriétaire du projet hydroélectrique Agua Zarca, auquel Cáceres et COPINH se sont opposés pendant des années, étaient les auteurs intellectuels du meurtre (voir «La empresa que la mató», in Brecha, 24 novembre 2017).

Isidro et Berta ont été faussement accusés par leurs Etats respectifs de délits qu’ils n’avaient pas commis; une façon de mettre fin à leur lutte. Baldenegro a été arrêté arbitrairement en 2003 avec un autre membre de la communauté, Hermenegildo Rivas Carrillo. Ils ont été accusés à tort de possession illégale d’armes à usage exclusif à l’armée (un crime fédéral qui peut impliquer des peines de prison à vie) et de marijuana. Isidro a été arrêté à l’intérieur de son domicile, où des fonctionnaires judiciaires sont entrés sans mandat de perquisition ni mandat d’arrêt. Des mois plus tôt, la suite de l’organisation de piquets de grève et de manifestations répétées, Baldenegro et sa communauté avaient réussi à mettre fin temporairement à l’exploitation illégale des terres communautaires. En 2002, ils s’étaient rendus à pied jusqu’à la ville de Chihuahuahua et obtenu une suspension judiciaire de la déforestation. Le coût de cette conquête populaire a été que Baldenegro est devenu un prisonnier politique pendant plus d’un an, même si les charges ont été abandonnées par la suite. Son cas a provoqué une telle agitation qu’en 2005, il a reçu le Prix Goldman.

Son discours d’acceptation du prix est prononcé dans les mots tels que tout le monde puisse le comprendre, d’un ton lent et aussi doux que la brise qui traverse les arbres de la Sierra Tarahumara.

«Au Mexique, il y a plus de soixante groupes ethniques indigènes différents et une grande partie d’entre eux ont les mêmes problèmes. Nos droits fonciers ne sont pas reconnus; les sociétés forestières envahissent nos terres quand elles le veulent et ceux qui sont impliqués dans des activités illégales contrôlent nos vies. Cette reconnaissance (le Prix Goldman) profite à une grande partie de ma communauté et à d’autres communautés Tarahumara, ainsi qu’à d’autres groupes ethniques autochtones de mon pays. L’invitation est faite à tous ceux qui voudraient soutenir la lutte de mon peuple, parce que le conflit n’est pas terminé».

*****

Le cas de Nilce Magalháes de Souza.

Ce que l’inondation a emporté (Marcelo Aguilar)

Lorsqu’un barrage atteint une zone, l’eau qu’il retient inonde et emporte tout. Des maisons et des vies. Mais ce n’est pas seulement l’eau qui fait des désastres. Il en va de même pour la pauvreté. Elle est exacerbée par les conflits et la violence. La centrale de Jirau, située sur le fleuve Madère, à 120 km de Porto Velho, capitale de l’État brésilien de Rondônia, n’a pas fait exception. La troisième plus grande centrale hydroélectrique du pays a radicalement changé la vie de très nombreuses personnes. Comme celle de Nilce Magalhães de Souza, ou «Nicinha» comme on l’appelait, qui a dû quitter sa maison à Abunã pour vivre sur une île avec d’autres pêcheurs en quête de survie. Il n’y avait ni eau potable. ni électricité sur cette île. Quelle drôle d’ironie.

«Cette île est le seul endroit où nous pouvons vivre. Nous sommes loin de tout le monde, de nos pères, mères, enfants et petits-enfants, mais malheureusement, c’est la seule chose que la centrale hydroélectrique nous a offerte», explique Nicinha dans le documentaire Jirau e Santo Antônio: portraits d’une guerre amazonienne. A cette époque, elle vivait dans la région de Velha Mutum Paraná depuis cinq mois, parce qu’à Abuna il n’y avait nulle part où pêcher et le niveau d’eau montait. «La centrale électrique est venue ici et nous a dit que c’est leur eau, mais je ne sortirai pas tant que la compagnie n’aura pas pris des mesures à l’égard des pêcheurs. Parce que nous n’avons nulle part où pêcher et nulle part où vivre. Le barrage hydroélectrique a détruit notre maison, nous a noyés, et maintenant il veut nous affamer jusqu’à la mort. La centrale électrique a tout tué. Pas un arbre n’a pas survécu», dit Nicinha.

«Cette île est le seul endroit où nous pouvons vivre. Nous sommes loin de tout le monde, de nos pères, mères, enfants et petits-enfants, mais malheureusement, c’est la seule chose que la centrale hydroélectrique nous a offerte», explique Nicinha dans le documentaire Jirau e Santo Antônio: portraits d’une guerre amazonienne. A cette époque, elle vivait dans la région de Velha Mutum Paraná depuis cinq mois, parce qu’à Abuna il n’y avait nulle part où pêcher et le niveau d’eau montait. «La centrale électrique est venue ici et nous a dit que c’est leur eau, mais je ne sortirai pas tant que la compagnie n’aura pas pris des mesures à l’égard des pêcheurs. Parce que nous n’avons nulle part où pêcher et nulle part où vivre. Le barrage hydroélectrique a détruit notre maison, nous a noyés, et maintenant il veut nous affamer jusqu’à la mort. La centrale électrique a tout tué. Pas un arbre n’a pas survécu», dit Nicinha.

Nicinha était militante du Mouvement des personnes affectées par les barrages (MAB, en portugais) et luttait pour garantir les droits des victimes du Jirau. Elle a dirigé plusieurs occupations du chantier de construction du barrage de Jirau et a été un conférencier de premier plan lors de réunions et d’audiences publiques. C’était un guerrier: «Une fois qu’un camion est arrivé avec des paniers de nourriture et des kits de nettoyage», a dit sa fille Ivanilce de Souza dans un entretien non encore publié. «Ma mère leur a dit que tous ceux qui étaient là étaient affectés par la montée des eaux, mais la compagnie a dit non, et il n’y en avait que pour certains. Ma mère leur a dit que s’il n’y en avait pas assez pour tout le monde, elle brûlerait le camion. juste là. Et la compagnie a fini par livrer (les paniers) à tout le monde.»

En tant qu’activiste du MAB, Nicinha n’a pas abandonné. Elle allait de réunion en réunion, «elle marchait des kilomètres et des kilomètres, faisait de l’auto-stop, montait dans un camion, dans un bateau, au milieu des eaux montantes, pour se rendre à Porto Velho pour une réunion», se souvient sa fille.

Nicinha savait que quelqu’un devait mourir à cause de la lutte dans laquelle elle était impliquée. Il l’a dit à sa fille un jour où elles se promenaient à Porto Velho. Le 7 janvier 2016, elle a disparu. Son corps a été retrouvé avec ses mains et ses jambes attachées à une pierre, le 21 mai de cette année-là, dans le lac créé par le barrage. Comme dans tant d’autres cas similaires, le meurtre de Nicinha a été décrit comme le résultat d’un conflit entre voisins. Le rôle possible que la construction du barrage a pu jouer et le travail de Nicinha pour le combattre sont complètement omis. Bien que les motifs du crime ne soient pas encore clairs, le tueur a avoué et est toujours en prison. Il vivait sur la même île et Nicinha l’avait beaucoup aidé. Quand sa fille est allée ranger les quelques affaires que sa mère avait, elle a trouvé des vêtements que Nicinha collectionnait pour la fille de son assassin.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme a condamné le meurtre dans une note condamnant plusieurs meurtres de défenseurs des droits de l’homme au Brésil. La fille de Nicinha n’y croit toujours pas: «Pour moi, elle voyage, elle pêche quelque part, et elle reviendra d’un jour à l’autre». Mais elle sait que sa mort n’a pas été vaine: «La lutte continue, et beaucoup de personnes sont inspirées par son exemple, avec la même force et le même style.

*****

Un bon écologiste est un écologiste mort.

Le cas de Silvino Zapata (Daniel Gatti)

Silvino Zapata était président du Conseil des anciens de la communauté Garifuna du Honduras. Il était également un écologiste bien connu et s’opposait aux tentatives des propriétaires fonciers et des sociétés hydroélectriques d’accaparer des terres aux peuples autochtones des Caraïbes honduriennes. «Dans la défense des rivières et des terres, il en va de la vie des pauvres», a-t-il dit.

Silvino Zapata

Le 15 octobre, deux hommes armés l’ont approché par-derrière alors qu’il fermait un magasin dont il était propriétaire et l’ont abattu à Omoa, dans le nord du pays. Zapata vivait sous la menace, mais il a dit qu’au Honduras, arriver à son âge après avoir été un combattant était déjà un privilège. «Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un des meurtres sélectifs qui ont lieu dans ce pays depuis des années», a commenté Bertha Oliva, présidente du Comité des proches des détenus et des disparus au Honduras (COFADEH). Zapata n’avait pas le même charisme ou la renommée d’une Berta Cáceres – dirigeante indigène Lenca, féministe, écologiste, fondatrice du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras, qui a été abattue chez elle il y a deux ans, en mars 2016 – mais «les deux battaient pour les mêmes causes», a dit Oliva. Cáceres a été tué, tout porte à supposer, en raison de son opposition au projet Agua Zarca, c’est-à-dire la construction d’un barrage hydroélectrique sur les terres de Lenca, ce qui anéantirait la production locale.

Zapata, s’était opposé à un projet similaire et avait exigé l’application d’un jugement de 2014 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui exigeait que l’État hondurien restitue aux Garifuna [population indigène qui vit au Honduras, au Guatemala, Nicaragua, Belize… ] des terres officiellement reconnues comme ancestrales et qui leur ont été enlevées pour être remises à des «personnes inconnues», c’est-à-dire des hommes d’affaires. «Si nous avons préservé nos forêts, pourquoi ne pas les gérer nous-mêmes?» Voilà ce que l’on pouvait lire sur une bannière de la communauté Garifuna le jour de l’enterrement de Zapata.

Apparemment, les tueurs de Zapata ont été identifiés, mais ils sont toujours en liberté. Certains ont été arrêtés pour le meurtre de Cáceres, mais ses auteurs intellectuels n’ont pas été dérangés. Il y a des soupçons d’implication dans le crime de cadres de la société DESA (Desarrollos Energéticos), en charge du projet Agua Zarca, qui a été financé par la Banque mondiale et des banques américaines et européennes, avec un appui aussi de l’armée. La même chose se produit dans le cas de Zapata: on soupçonne des militaires et des hommes d’affaires. «Les escadrons de la mort n’ont jamais cessé d’exister au Honduras, mais le coup d’Etat contre Manuel Zelaya en 2009 et tout ce qui a suivi leur a donné des ailes», explique Oliva.

Depuis lors, l’ONG Global Witness a compté 120 meurtres de «militants de l’environnement» honduriens, bien qu’elle soit consciente qu’il y en a probablement beaucoup plus. L’année dernière, l’association a publié un rapport («Honduras, l’endroit le plus dangereux pour défendre la planète») qui rend compte de la complicité croisée entre hommes d’affaires, militaires, fonctionnaires, institutions multilatérales et gouvernements étrangers (en particulier les États-Unis) dans la répression ou la lutte contre les environnementalistes.

«La corruption qui règne dans le pays signifie aussi que les militant·e·s peuvent être tués en toute impunité», déclare Global Witness, qui cite des dizaines de cas de meurtres de militants sociaux, comme celui de Francisco Martínez Márquez, membre du mouvement autochtone Lenca (MILPAH), criblé de balles et démembré en janvier 2015 pour avoir résisté au projet de barrage hydroélectrique de Los Encinos. Ou ceux des jeunes agriculteurs Allan Martínez et Manuel Milla, ou José Ángel Flores, président du Mouvement paysan unifié d’Aguán (MUCA), qui a été tué par balle le 18 octobre 2016.

Global Witness dénonce également la criminalisation des résistants honduriens accusés d’«entrave au développement» ou d’«actes terroristes» et traduits en justice. Ils font également l’objet de menaces constantes et de campagnes de diffamation, en particulier sur les réseaux sociaux, les reliant à des trafiquants de drogue ou à des gangs. «Le meilleur écologiste est l’écologiste mort», a été écrit dans une lettre, non signée, laissée à l’endroit où un autre membre du MUCA a été exécuté.

Le rapport de Global Witness est particulièrement sévère avec le gouvernement des États-Unis. La plupart des entreprises impliquées dans l’embauche d’hommes armés qui tuent les dirigeants sociaux ont leur siège aux États-Unis, la plupart des banques qui financent ces projets de même, et la plupart de l’argent qui assure le fonctionnement des forces armées honduriennes vient des États-Unis. En septembre 2016, alors que le démocrate Barack Obama était encore à la Maison-Blanche, le département d’État a certifié que le Honduras satisfaisait à toutes les «normes concernant les droits de l’homme», normes requises pour l’assistance de Washington. Un an plus tard, sous l’administration du républicain Donald Trump, les Etats-Unis ont donné leur bénédiction au gouvernement de Juan Orlando Hernandez (mandat présidentielle initié en janvier 2014), accusé urbi et orbi, de fraude massive lors des élections.

La répression de la résistance de la rue à ces manœuvres, qui a conduit à la réélection de Hernandez, a entraîné au moins 30 morts et un durcissement des conditions d’activités des mouvements sociaux dans les zones rurales. «Les escadrons de la mort ont été réactivés, nous vivons une situation égale ou pire que celle des années 1980» a dénoncé le défenseur des droits humains et membre de la Coalition Tomás Zambrano contre l’impunité, il y a quelques semaines.

*****

Carlos Maaz Coc et la lutte pour la protection de l’eau au Guatemala. Un pêcheur avec une balle dans la poitrine (Daniel Gatti)

Pour Carlos Maaz Coc, cette nuit de pêche avait été routinière et non rentable. Cela devenait monnaie courante parce qu’au cours de la dernière décennie, les compagnies minières ont commencé à déverser des polluants dans les cours d’eau, qui ont envahi le lac Izabal, situé dans le département guatémaltèque du même nom. Naturellement, ce déversage a eu un impact dramatique sur son travail de pêcheur artisanal. Un métier qu’il avait embrassé non seulement par nécessité mais aussi parce qu’il s’agissait d’un héritage ancestral pour ce descendant maya-quiché, âgée de 27 ans. Carlos Maaz faisait partie de communautés qui, historiquement, ont vénéré et grandi autour du lac Izábal. Lui et de nombreux autres habitants de la région étaient préoccupés par la contamination croissante de leur principale source de revenus. C’est pour cette raison, et surtout depuis 2015, qu’ils cherchent des moyens de faire prévaloir leurs droits.

Enterrement de Carlos Maaz Coc

Le lendemain matin, le 27 mai 2017, et une fois la pêche terminée, Carlos a participé à une réunion avec d’autres membres du Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (Union des pêcheurs artisanaux de El Estor), une des municipalités d’Izábal. Le travail de nuit et le militantisme communautaire ne l’ont pas empêchée d’arriver à la maison après midi – un ensemble de bois empilé verticalement, un toit en tôle, un sol en terre, une table, un lit et trois chaises – pour le déjeuner. Sa jeune épouse, Cristina Xol Pop, 22 ans, et leur jeune fils, 8 ans, l’attendaient là-bas. La rencontre n’a pas duré longtemps: Carlos, une voix entendue et éminente de l’union, a dû assister à une manifestation qui a coupé la route pour protester contre la contamination de plus en plus abusive de trois entreprises: Proinco, Naturaceites et la Compagnie Guatémaltèque de Nickel (CGN).

Les trois déversent leurs déchets toxiques sans contrôle de l’État et les pêcheurs connaissent ses effets mieux que quiconque parce qu’ils sont obligés d’éviter et de s’éloigner quotidiennement des taches rouges croissantes qu’ils perçoivent dans le lac. Les manifestants, avec leur présence dans les rues, ont cherché à faire obstacle à l’accès à ces entreprises. Ils ont exigé avec insistance une négociation et, surtout, une enquête scientifique indépendante pour certifier l’immensité des dommages écologiques causés au lac, qui est le plus grand du pays, avec une superficie de près de 600 kilomètres carrés. Parmi les dénonciations, outre la pollution de l’eau, il y a la déprédation des collines, en particulier celle du Cerro Las Nubes, dont l’apparence et la taille ont changé de façon spectaculaire.

On est très loin des promesses du maire de la municipalité, du ministre de l’environnement – aujourd’hui en fuite face à la Justice – et des représentants des entreprises qui, à l’époque, assuraient que la présence de ces entreprises assurerait des progrès de la communauté. Les investissements, disaient-ils, réduiraient le chômage et leurs contributions monétaires, issues des redevances qu’ils devraient payer à l’État en paiement de l’utilisation des eaux, auguraient d’un avenir prometteur pour les habitants.

Ce samedi 27 mai 2017, vers 15 heures, alors que Carlos participait à la mobilisation, un contingent lourdement armé de la police anti-émeute de la Police nationale est arrivé sur le site. Sa présence relevait de la provocation et sa puissance de feu, ostensible, a généré une tension chez les participants. Ils ont commencé à prendre des pierres. C’est à ce moment-là que les agents ont commencé à lancer des grenades à gaz et à tirer des coups de feu pour les disperser. Un des tirs a frappé Carlos, qui a été touché à la poitrine. Aucun de ses collègues n’a été en mesure de l’aider car la police a continué à tirer pendant plusieurs minutes. En arrivant à son secours, des parents et des compagnons ont trouvé Carlos mort.

Malheureusement, l’histoire de Carlos n’est pas exceptionnelle. La Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos du Guatemala a documenté qu’entre janvier et octobre 2017, il y a eu 328 attaques contre des défenseurs des droits humains; dont 52 meurtres – 45 victimes étaient des femmes; 72 attaques contre des défenseurs des peuples autochtones; et 30 attaques contre des journalistes. Interrogé par Brecha, l’un des plus éminents représentants de cette structure, Jorge Santos, n’a pas été en mesure de répondre immédiatement à notre demande d’informations parce qu’il a lui-même été victime d’une attaque anonyme qui l’a contraint à être hospitalisé.

La mort de Carlos Maaz Coc, l’attaque contre Jorge Santos et de nombreux autres Guatémaltèques s’inscrivent dans un long processus historique dont les racines remontent à l’héritage violent de la colonisation espagnole, inspiré par la stratégie de son conquérant, Pedro de Alvarado (1485-1541), arrivé pour «effrayer la terre». Mais c’est aussi l’un des résultats de la formation de l’État qui exclut systématiquement les secteurs majoritaires de la population, en particulier les autochtones, de l’accès aux ressources de l’État.

C’est l’une des nombreuses expressions de la violence institutionnalisée émanant d’une élite politico-militaire et judiciaire qui, sous le couvert de la politique, de l’assistance et des conseils des Etats-Unis, depuis le coup d’Etat de 1954, a systématiquement réprimé ses habitants. Cette élite est soutenue, comme l’indiquent les spécialistes, par un modèle mondial d’utilisation de pays structurellement faibles comme source de matières premières bon marché et de dépôt de polluants, un processus inscrit dans l’Accord de libre-échange centraméricain entre l’Amérique centrale, la République dominicaine et les États-Unis en 2006. (Dossier publié dans l’hebdomadaire uruguayen Brecha en date du 28 mars 2018; traduction A l’Encontre)