Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)

- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)

- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)

- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)

- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)

- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)

- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)

- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)

- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)

- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)

- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)

- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)

- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)

- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)

- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)

- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)

- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)

- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)

- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)

- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)

- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)

- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)

- VENEZUELA : CE QUE NE DIT PAS LA PROPAGANDE DE TRUMP (08/01)

- Les États-Unis prennent d’assaut le territoire et le gouvernement du Venezuela (08/01)

- Les systèmes militaro-industriels, noyau totalitaire du capitalisme contemporain (08/01)

Liens

Le socialisme dans un seul pays

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Le socialisme dans un seul pays | L’Anticapitaliste

Le 20 décembre 1924, 11 mois après la mort de Lénine, Staline lance l’idée du socialisme dans un seul pays sous forme de slogan. L’idée fait son chemin jusqu’à devenir une théorie qui sera adoptée au 14e Congrès du PCUS (Parti communiste de l’Union soviétique). Patrick Le Moal et Laurent Ripart éclairent la naissance de la théorie et sa postérité.

Les conséquences de la défaite de la Révolution allemande

La vague révolutionnaire commencée en Russie en 1917 qui avait déferlé sur l’Europe à partir de 1918, est stoppée avec l’échec de la révolution allemande en octobre 1923.

Cet échec donne un répit à la bourgeoisie européenne. Le plan Dawes qui aménage des versements de l’Allemagne au titre des réparations de la guerre, tout en permettant au capitalisme allemand de se relever, redessine un arc opposé à l’Union soviétique. Tout cela dans un monde capitaliste en mutation : le glissement du centre de Londres vers Washington, la mise en mouvement des pays coloniaux et semi-coloniaux.

Il renforce également la bureaucratie montante en Union soviétique, autour de la troïka Zinoviev, Kamenev et Staline qui fait régner un régime de plus en plus autoritaire.

La bureaucratisation

Lénine, très malade depuis 1922, meurt en janvier 1924. Les dénonciations du « régime de dictature d’une fraction dans le parti » sont écartées, alors que s’engage une offensive contre ceux qui ne désespèrent pas de la révolution mondiale, dont les trotskistes, sous deux formes.

D’une part la bolchévisation, la reprise en main par la bureaucratie soviétique des directions des partis communistes, l’instauration d’une discipline stricte. En URSS, tous les opposants sont progressivement expulsés des fonctions dirigeantes.

D’autre part par la théorie du socialisme dans un seul pays. Les bolcheviks pensaient que la victoire définitive du socialisme dans un seul pays, surtout paysan comme la Russie, n’était pas possible sans victoire dans plusieurs pays avancés. Qu’en est-il dès lors que l’extension de la révolution socialiste est pour le moment fermée ?

Le socialisme dans un seul pays, contre la restauration du capitalisme

Dès 1924, Staline avance une autre vision de l’avenir : on peut construire le socialisme dans un seul pays, mais pour le protéger contre les interventions étrangères et contre la restauration du capitalisme, il faut des victoires ailleurs. C’est une réponse adaptée aux tendances bureaucratiques qui se développent dans l’appareil d’État et le parti bolchevik, sur fond de fatigue générale et de découragement des masses ouvrières. À partir de ce moment, la bureaucratie du Kremlin renonce à la révolution socialiste mondiale et soumet tous les développements de la lutte de classe à ses besoins.

Cette orientation a des conséquences majeures, comme lors de la grève générale en Grande-Bretagne où le maintien d’un comité contre l’intervention en URSS est plus important que la lutte contre la trahison de la direction syndicale.

Plus dramatiques encore dans la deuxième révolution chinoise en 1926 et 1927. L’unité du Kuomintang, cette organisation nationaliste bourgeoise anti-impérialiste soutenue par l’URSS, est percutée par la montée des luttes ouvrières qui pose le problème du contenu de classe de la libération nationale. En 1927, lors des insurrections de Shangai et Canton et le soulèvement de Wuhan, l’armée du Kuomintang massacre les ouvriers pour écraser la révolution en cours. On évalue à 38 000 le nombre de communistes physiquement liquidés.

C’est bien un tournant majeur du rôle de l’Internationale qui vient de se produire, l’instauration d’une politique consciente de la bureaucratie faisant dépendre les luttes révolutionnaires de son maintien au pouvoir.

Patrick Le Moal

Quand les partis trouvent des voies nationales vers le socialisme

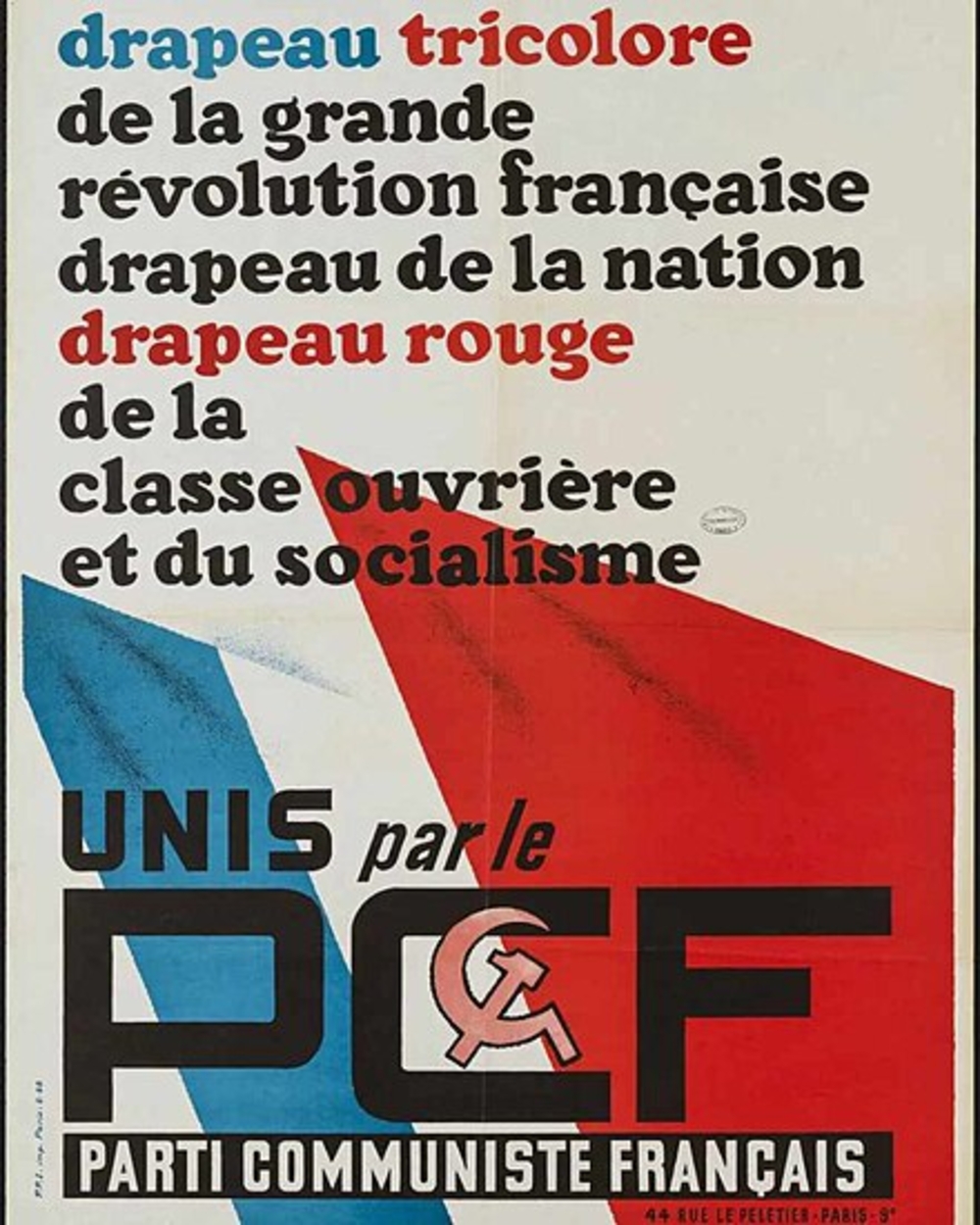

Affiche du PCF éditée en 1968

La victoire de Staline conduit les partis communistes à penser la révolution à travers le concept de « la construction du socialisme dans un seul pays ».

Dans sa version la plus criminelle, cette conception aboutit à la construction maoïste d’États totalitaires et autarciques. Dans une version plus « douce », elle amène à la progressive transformation des partis communistes en forces souverainistes.

Compter sur ses propres forces

La Chine offre un exemple de stalinisme radical, où le régime maoïste expliquait que le pays ne peut « compter que sur ses propres forces », ce qui l’amène à rompre ses relations avec le reste du monde, y compris même avec l’Union soviétique. Exaltant les valeurs nationales et le rejet de toute influence étrangère, le régime chinois entame un développement autarcique, privé de tout capital extérieur, fondé sur l’exploitation féroce d’une main-d’œuvre asservie par l’État communiste.

La Chine ouvre ainsi une voie qu’empruntent à leur tour des pays comme l’Albanie, la Corée du Nord ou le Cambodge, qui reprennent à leur compte le modèle chinois de fermeture des frontières et de rejet de tout contact avec l’étranger, y compris les pays du bloc soviétique. Sans commerce ni capitaux extérieurs, ces États se développent en autarcie en se fondant sur un servage étatique et surtout une exploitation de nature esclavagiste de prisonniers politiques. Ils sont conduits à rompre de plus en plus ouvertement avec l’internationalisme pour de nouvelles idéologies nationalistes et despotiques, à l’exemple du Juche, l’idéologie officielle du régime nord-coréen.

De la « voie nationale » au souverainisme

Les partis communistes qui continuent à se situer dans le cadre du bloc soviétique évitent ces dérives dramatiques, en maintenant un cadre minimal d’échange avec les autres pays socialistes. Il leur faut toutefois gérer une contradiction, qui les amène à développer des mots d’ordre de construction nationale, tout en se pliant à la volonté stalinienne qui vise à les soumettre aux intérêts propres de la bureaucratie russe. Cette contradiction est particulièrement évidente dans le cas yougoslave, où le parti communiste a dirigé une puissante résistance nationale face à la domination nazie. Invoquant ses objectifs nationaux de construction socialiste, le dirigeant yougoslave Tito finit par rompre avec Staline, pour construire un État socialiste indépendant de la bureaucratie russe, qui a pratiqué une certaine ouverture extérieure, tout en s’appuyant sur un appareil policier qui réprime férocement toutes les dissidences.

D’une manière plus générale, le dogme de la construction du socialisme dans un seul pays a conduit les partis communistes à développer des projets nationaux qui rendent compliqués leurs liens avec Moscou. Tel est le cas en France du parti communiste, qui après avoir changé de nom dans les années 1930 pour devenir « parti communiste français », s’engage de plus en plus dans une voie nationale. Dans les années 1970, le PC« F » met ainsi au premier plan sa politique de construction d’un « socialisme à la française », en affirmant que le caractère républicain de la France lui impose de renoncer à la dictature du prolétariat et plus généralement à la révolution.

En affaiblissant la boussole communiste, la crise puis la disparition de l’Union soviétique ont renforcé les tendances nationalistes de ces PC. Peinant à se réclamer d’un socialisme qui a perdu sa force d’attraction, ils ne conservent souvent plus qu’une idéologie de construction nationale, qui les amène de plus en plus à se construire comme des forces souverainistes. Dans les anciens pays de l’Est, les PC sont devenus des partis nationalistes, tandis qu’à l’Ouest, leur ligne a évolué vers le chauvinisme et un repli conservateur, dont les positions de Fabien Roussel constituent un parfait aboutissement.

Laurent Ripart