Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- A propos d’un courrier de la direction de la CGT à Mélenchon (21/01)

- Les patrons piquent une crise (20/01)

- Venezuela : quand l’éditocratie légitime l’impérialisme (19/01)

- Interview avec Sophia Chikirou, candidate à la mairie de Paris (19/01)

- Caisse de grève pour les agent·es du musée du Louvre (Intersyndicale Culture) (19/01)

- Comprendre le soulèvement en Iran (19/01)

- LES KURDES : HISTOIRE D’UNE NATION SANS ÉTAT (18/01)

- Manu Bompard sur BFM ce dimanche (18/01)

- Grigny, la fabrique de la banlieue (18/01)

- L’épuisement militant, une question stratégique [Podcast] (18/01)

- Hommage à El Hacen Diarra, mort dans le commissariat du 20ᵉ arrondissement de Paris (18/01)

- LA CHINE CONTRE LA MONDIALISATION ? avec Benjamin Burbaumer (17/01)

- L’amitié pour faire peuple (17/01)

- Chikirou : La nourriture est une affaire politique (16/01)

- Entretien avec Emmanuel Todd (16/01)

- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)

- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)

- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)

- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)

- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)

- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)

- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)

- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)

- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)

- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)

Liens

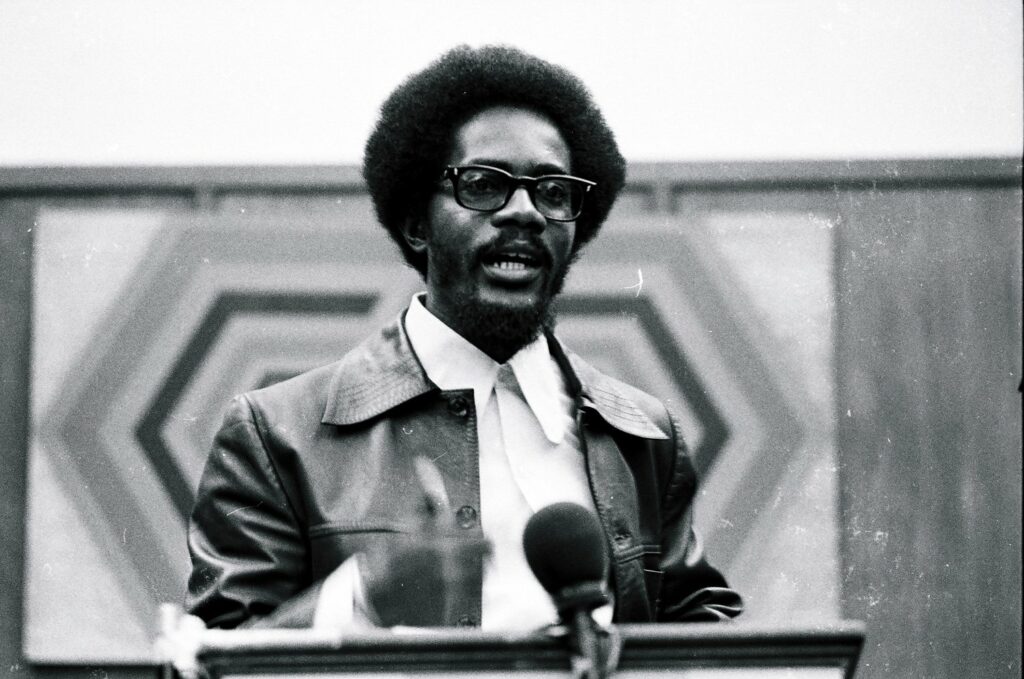

Walter Rodney : un révolutionnaire pour notre époque

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://www.contretemps.eu/walter-rodney-revolutionnaire-pour-notre-epoque/

Robert Cuffy et Leo Zeilig reviennent sur l’héritage révolutionnaire de Walter Rodney, en mettant en lumière sa rupture avec le socialisme d’État et son engagement pour des luttes menées par en bas. Le texte qui suit reprend leur intervention, éditée pour des raisons de lisibilité et de cohérence éditoriale. On pourra lire en français un des textes de Rodney : « Panafricanisme et lutte des classes ».

Cet échange a eu lieu lors de la conférence Socialism 2023[1], dans le cadre d’une table ronde organisée et animée par Lee Wengraf,

***

Robert Cuffy – Nous sommes ici pour parler de Walter Rodney (1942-1980). Je trouve toujours frappant de parler de lui, parce que c’est quelqu’un qui n’a pas eu une longue vie. Il a été assassiné en 1980, à l’âge de 38 ans à peine. Et pourtant, sa vie a eu un tel impact que nous sommes ici, aujourd’hui, pour discuter de son héritage.

Pourquoi parler de Walter Rodney aujourd’hui ? En partie parce que ses idées trouvent une nouvelle audience. Plusieurs de ses ouvrages ont récemment été réédités, notamment Groundings with My Brothers et son travail fondamental, How Europe Underdeveloped Africa, ainsi qu’un manuscrit qu’il avait écrit sur la révolution russe, publié sous forme de livre chez Verso Books.

Du point de vue du Guyana, l’un des éléments ayant contribué à remettre Rodney au premier plan est la commission d’enquête[2] ouverte en 2014 sur son assassinat. Cette enquête a conclu que le Congrès National Populaire (People’s National Congress), au pouvoir à l’époque, en était directement responsable.

Le gouvernement à l’origine de cette enquête — dirigé par le Parti Progressiste du Peuple (People’s Progressive Party) — aurait pourtant pu la lancer à tout moment entre son arrivée au pouvoir, en 1992, et 2016. Mais la réalité, c’est que l’héritage de Rodney ne s’intègre parfaitement dans aucun programme politique. Sa vie et son assassinat constituent des faits embarrassants, tant pour le parti au pouvoir que pour l’opposition au Guyana.

Comme je l’ai dit précédemment, la Commission d’enquête a conclu que le People’s National Congress était responsable de l’assassinat de Rodney. Mais alors, le principal parti d’opposition de l’époque, le People’s Progressive Party — et ces deux partis se réclamaient du socialisme — devait lui aussi expliquer pourquoi, en tant que plus grand parti d’opposition reposant sur la classe ouvrière, avec une base parmi les ouvriers du secteur sucrier, il n’était pas allié à Rodney à l’époque.

Je veux aussi aborder la figure de Rodney depuis une perspective spécifiquement guyanaise. Le Guyana est un petit pays de moins d’un million d’habitant.es et seul pays anglophone d’Amérique du Sud, et l’histoire de notre pays comme sa situation actuelle peuvent paraître déroutantes. Mais on ne peut pas comprendre Walter Rodney sans comprendre le Guyana.

Rodney est né au Guyana à une époque de grande effervescence. C’était la période des luttes anticoloniales. Il a vu le jour et grandi dans un moment très particulier, qui précède ce que l’on pourrait appeler la grande fracture raciale dans la politique guyanaise. Les Afro-Guyanais, descendants d’Africains réduits en esclavage, et les Indo-Guyanais, descendants de travailleurs sous contrat venus d’Inde, avaient ensemble formé le Parti Progressiste du Peuple (People’s Progressive Party) dans le cadre de la lutte anticoloniale contre les Britanniques.

Par la suite, une division raciale s’est installée. Mais durant son enfance, Rodney, qui vivait dans un foyer engagé politiquement, vendait le journal du Parti Progressiste du Peuple. Rodney est aussi profondément enraciné dans la culture caribéenne. Il a été formé dans le système éducatif local, où il s’est illustré brillamment, à l’image d’autres révolutionnaires des Caraïbes comme C.L.R. James (1901-1989). Dans la région, pour passer de l’école primaire à l’enseignement secondaire, il faut réussir un examen d’entrée. Et tant C.L.R. James que Rodney étaient d’une telle intelligence qu’ils ont été admis dans les meilleurs établissements.

À bien des égards, la mobilité sociale dans les Caraïbes passe par le fait de quitter la région. C’est ainsi que James et Rodney ont tous deux émigré pour poursuivre leurs études. Rodney est parti en Angleterre, où il a étudié à la School of Oriental and African Studies. C’est là qu’il a mené une grande partie de ses recherches, mais aussi qu’il s’est engagé dans la vie politique de l’époque. Il prononçait des discours à Hyde Park sur des questions d’actualité, tout en menant un travail de recherche minutieux qui allait le conduire à écrire plusieurs ouvrages.

Si vous examinez l’héritage intellectuel de Walter Rodney, vous verrez qu’il s’agit d’une critique incessante et impitoyable de tout ce qui existe — ce qui constitue précisément la méthode marxiste. Et Rodney ne s’en est pas tenu à une posture universitaire : il a vécu selon cette méthode. Si vous avez lu Groundings with My Brothers, vous savez que le titre fait littéralement référence au fait de s’asseoir à, même le sol pour discuter avec les gens.

Ainsi, lorsqu’il était enseignant à l’Université des Indes occidentales, sur le campus de Kingston (Jamaïque), il ne se contentait pas d’enseigner à ses étudiant·es. Il quittait régulièrement le campus pour aller dans les quartiers populaires et les communautés rastafaries[3], où il s’asseyait par terre pour parler avec les habitant·es, comprendre leurs vies, leurs luttes, et leur transmettre en retour ce qu’il savait de l’histoire des Noir·es.

Je pense que cela représente un véritable défi pour toutes celles et ceux qui participent au mouvement aujourd’hui, d’autant que beaucoup d’entre nous viennent de milieux relativement favorisés. Un grand nombre travaille dans le monde universitaire. Alors comment construire des liens avec la classe ouvrière ? Je pense que les réponses se trouvent chez Rodney lui-même.

Mais, comme il le dirait lui-même, ces réponses ne viennent pas facilement. Il faut beaucoup de recherches minutieuses pour y parvenir. Un bon exemple de cela, c’est l’un de ses ouvrages les moins connus, A History of the Guyanese Working People, 1881-1905. Dans ce livre, Rodney va jusqu’à calculer le nombre de tonnes de terre déplacées par les Africain·es réduit·es en esclavage pour construire le système d’irrigation qui existe encore aujourd’hui sur la côte du Guyana.

Rodney donnait souvent des conférences de ce genre, et les personnes présentes dans l’auditoire lui posaient des questions comme : « Très bien, M. Rodney, mais comment savons-nous que nous devons choisir le socialisme ? »

Un jour, alors qu’il donnait une conférence sur la race, la classe et la politique guyanaise à l’Université Columbia, un jeune homme s’est levé pour lui poser une question dans cet esprit : « Est-ce que c’est le socialisme qu’il nous faut ? Est-ce le capitalisme ? »

Et j’ai toujours trouvé la réponse de Rodney très révélatrice. Il lui a dit :

« Je peux vous dire, presque comme un acte de foi, que le socialisme est la voie à suivre. Mais ce que vous devez vraiment faire, c’est regarder votre propre vie, observer la société autour de vous, et vous demander : Où vais-je ? Et surtout, qu’est-ce qui m’empêche d’atteindre les objectifs que je me fixe ? C’est à partir de là que vous devez évaluer dans quel cadre idéologique vous souhaitez vous inscrire pour construire ce que vous voulez construire. »

Certains d’entre vous qui me connaissent le savent : j’ai été bénévole à la Marxist Internet Archive[4], où j’ai transcrit certaines des œuvres de C.L.R. James, Raya Dunyaskaya (1910-1987) et d’autres penseur·ses. L’un des textes que j’ai transcrits est un texte de James intitulé « Walter Rodney and the Question of Power » (Walter Rodney et la question du pouvoir). Il s’agit d’un discours commémoratif prononcé par C.L.R. James après l’assassinat de Rodney en 1980. James y souligne que Rodney disposait d’une chose que lui-même n’avait pas eue : une génération de figures comme C.L.R. James lui-même, Aimé Césaire (1913-2008) ou Claudia Jones (1915-1964), vers lesquelles il pouvait se tourner pour y trouver des modèles et des repères. James raconte que, lorsqu’il a commencé son propre parcours politique, au début du 20e siècle, il avait dû tracer sa propre voie, seul.

Des personnes comme moi ont l’honneur de pouvoir considérer à la fois James et Rodney comme des mentors politiques. Mais en tant que Guyanais, je suis en réalité, à certains égards, coupé de cet héritage. La vérité, c’est que Rodney n’est pas mentionné dans le programme scolaire du Guyana — alors même qu’il avait lui-même écrit des livres pour enfants, afin d’aborder des questions comme : « Que signifie être Noir ? Que signifie être Africain ? Que signifie être Indien ? »

Et c’est pour cela que je dis que les deux partis politiques du Guyana portent une responsabilité : car à partir de 1992, lorsque le Parti Progressiste du Peuple est revenu au pouvoir, il aurait pu intégrer Walter Rodney au programme scolaire — mais il ne l’a pas fait.

En 2017, je me suis rendu au Guyana et je me suis dit : « Très bien, je suis ici. Je vais aller aux Archives Nationales et découvrir tout ce que je peux sur Rodney. »

Après tout, ces Archives Nationales portent son nom : ce sont les Walter Rodney Archives. Mais on m’a rapidement informé qu’il n’y avait là que trois ou quatre livres sur Rodney. Il y avait Groundings with My Brothers et How Europe Underdeveloped Africa. Je m’attendais à y trouver l’intégralité des numéros du journal de la Working People’s Alliance, que Rodney avait contribué à fonder, pour pouvoir les consulter. Mais non : c’était une tentative délibérée d’éloigner l’héritage d’une figure jugée dérangeante.

L’une des questions qui revient souvent dans les milieux socialistes, c’est celle-ci : « Est-ce la race ou la classe qui prime ? »

Et dans le discours sur la race et la classe dans la politique guyanaise dont j’ai parlé tout à l’heure, Rodney répond très clairement :

« Pour moi, la classe est fondamentale. Mais ce qui importe le plus, ce n’est pas de trancher entre race et classe, c’est de comprendre comment la race et la classe interagissent à des moments historiques précis, et quelles leçons on peut tirer de ces interactions. »

Pour moi, c’est cela l’essence du « rodneyisme », s’il existe un tel mot : une pensée qui nous met au défi de ne pas agir à partir d’abstractions, mais d’enquêter de manière concrète, qu’il s’agisse des tonnes de terre déplacées par les Africains dans le Guyana colonial ou des dynamiques spécifiques entre race et classe dans un lieu donné.

Rodney a donné une série de conférences à Hambourg, en Allemagne, dans lesquelles il expliquait combien les historien·nes se sentent à l’aise lorsqu’ils ou elles étudient le passé — parce que le passé est mort. Comme il le disait lui-même, « Ils sont très à l’aise avec les momies. »

Mais dès que l’on tente d’interpréter le présent, de questionner l’histoire en train de se faire, alors les ennuis commencent. Et, d’une certaine manière, la vie de Rodney, c’est une succession d’ennuis. Lorsqu’il étudiait en Angleterre, assis aux pieds de C.L.R. James et d’autres, il s’attirait déjà des critiques parce qu’il ne donnait pas les « bonnes » réponses.

Quand il participa à l’expérience du socialisme Ujamaa en Tanzanie sous Julius Kambarage Nyerere (1922-1999), il eut le culot de publier un éditorial[5] critiquant les progrès de la révolution, ce à quoi Nyerere répondit par une réplique cinglante.

Quand Rodney était en Jamaïque, il était tellement radical que le gouvernement de l’époque le mit sous surveillance. Ils tenaient un dossier sur lui, et il était critique même à l’égard de l’aile gauche du gouvernement. En écrivant sur la race, la classe et la politique guyanaise, il s’efforçait de montrer comment certains politiciens issus des élites utilisaient l’identification raciale comme levier électoral, reléguant ainsi la classe ouvrière au second plan. L’une des figures qu’il choisit de critiquer est Jomo Kenyatta (1904-1978), figure emblématique de la lutte anticoloniale au Kenya et premier président du pays. Il faut dire qu’il fallait vraiment être habité par cet esprit de critique impitoyable pour oser s’en prendre à un tel symbole.

La fin tragique de Rodney au Guyana fut la conséquence directe de son combat militant contre le gouvernement de Forbes Burnham (1923-1985), en place à l’époque. À l’époque, le gouvernement de Burnham était en réalité considéré comme faisant partie du mouvement socialiste et panafricain. Ainsi, lorsque le Zimbabwe accéda à l’indépendance en 1980, Burnham fut invité en tant que personnalité d’honneur — tout comme Walter Rodney. Mais le gouvernement de Burnham au Guyana était alors très répressif à l’égard de Rodney. Ses droits de voyager lui avaient été retirés. Rodney dut donc passer par ce qu’on appelle au Guyana le backtrack : il traversa le fleuve Corentyne, puis passa par le Suriname et la Guyane française, avant de s’envoler vers l’Europe, pour enfin arriver au Zimbabwe. On imagine sans peine le choc de Burnham, en pleine conférence internationale, lorsqu’il vit apparaître sur place celui à qui il avait interdit de quitter le pays.

Pendant les célébrations de l’indépendance, Rodney fut reconnu dans l’audience. On annonça alors : « Nous avons ici un éminent panafricaniste et socialiste, qui doit venir prendre la parole. » Rodney monta donc à la tribune et prononça un discours — sous les yeux du président de son propre pays, bouillonnant de rage.

C’est là, pour moi, l’incarnation de Walter Rodney : il déclara — et je paraphrase — que dans la lutte pour un monde meilleur, l’agent central de cette lutte, c’est la classe ouvrière. Il insista sur le fait que la libération noire est essentielle à cette lutte, car c’est la classe ouvrière noire qui a construit les fondements du capitalisme moderne. Il affirma que seule la classe ouvrière peut libérer la classe ouvrière, et que quiconque vous dit le contraire cherche soit à vous tromper, soit à se tromper lui-même.

Il disait que la liberté n’est pas un cadeau : c’est quelque chose pour laquelle on se bat — et qu’on arrache. Je terminerai d’ailleurs sur cette idée, car l’émancipation de la classe ouvrière par elle-même est l’objectif. Et quand on parle de lutte des classes, il faut aussi prêter attention non seulement à la lutte entre les classes, mais aussi à la lutte au sein des classes elles-mêmes. Rodney était connu pour intervenir lors des congrès panafricains en déclarant, en substance : « Ce n’est pas simplement une joyeuse réunion. Que dire de ceux d’entre vous qui se revendiquent du panafricanisme tout en exploitant sans pitié leur propre peuple ? »

Puisque nous faisons toutes et tous partie de la classe ouvrière ici, il est important de dire : oui, j’en fais partie. Mais que signifie appartenir à la classe ouvrière lorsqu’on est syndiqué·e, par rapport à quelqu’un qui ne l’est pas ? Que signifie en faire partie lorsqu’on est sans papiers, comparé à une personne en situation régulière ? Et comment cela influence-t-il les conditions de vie, de travail et de reproduction sociale de la classe ouvrière ? Aux États-Unis, cela se traduit souvent par des différences marquées dans les emplois accessibles : ce qu’on peut obtenir comme travail lorsqu’on est sans papiers ou noir·e est bien différent de ce qu’on peut espérer lorsqu’on a des papiers ou qu’on est blanc·he.

Ainsi, l’héritage de Walter Rodney, c’est l’examen critique — non seulement du monde, mais aussi de nous-mêmes.

Leo va maintenant prendre la parole, je m’arrête là pour ma part.

Lee Wengraf – Merci, Robert. C’était brillant. Je vais maintenant passer la parole à notre prochain intervenant, Leo Zeilig, écrivain, militant socialiste basé à Londres. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, principalement consacrés à l’histoire de la classe ouvrière africaine contemporaine et aux mouvements sociaux. Il a également publié trois romans, ainsi qu’’un nouveau livre publié chez Haymarket, A Revolutionary for Our Time: The Walter Rodney Story, et il est l’un des principaux collaborateurs de la Review of African Political Economy. Accueillons chaleureusement Leo.

Leo Zeilig – Merci beaucoup. C’est toujours un peu intimidant de recevoir une présentation aussi élogieuse – alors je vous préviens tout de suite : n’ayez pas trop d’attentes !

Camarades, c’est un immense privilège de pouvoir parler de Walter Rodney, et d’avoir été invité à la Socialism Conference pour le faire. Je ne vois pas de lieu plus approprié pour discuter de l’héritage de Rodney.

Je tiens aussi à ajouter que l’excellent livre de Lee Wengraf, Extracting Profit. Imperialism, Neoliberalism and the New Scramble for Africa, contient une analyse brillante du travail de Rodney, qui a contribué à façonner ma propre réflexion, ainsi que ma biographie intellectuelle de sa vie et de son œuvre. Le travail de Lee est d’une valeur exceptionnelle, et je vous encourage vivement à le lire.

Ce que je voudrais faire ici, c’est reprendre certains des points évoqués par Robert, mais à travers une étude de cas précise : le voyage de Rodney à Hambourg en 1978, qui est un moment charnière à bien des égards — j’y reviendrai. Mais je voudrais commencer par autre chose.

Un camarade de Rodney au sein de la WPA (Working People’s Alliance), Eusi Kwayana[6] (1925), rapporte dans un essai extraordinaire intituléWalter Rodney, Prophet of Self Emancipation, une conférence que Rodney donna peu après son retour au Guyana en 1974. Il écrit :

« Pour illustrer le rôle de la propagande… Rodney raconta une fable : des lions visitent une exposition de peinture et sont stupéfaits par les scènes représentées sur les toiles, toutes à la gloire des chasseurs. Un lion secoue la tête, résigné, et murmure : Si seulement les lions pouvaient peindre ! »

Pour moi, aucune histoire ne résume mieux la mission de Rodney dans la vie : aider les lions à peindre.

Pour être tout à fait clair : je pense que Walter Rodney est l’un des plus grands militants, penseurs et révolutionnaires de sa génération.

Et comme nous l’a rappelé Robert, sa vie fut tragiquement écourtée le 13 juin 1980.

Ce qui est remarquable, c’est qu’il a su maintenir tout au long de son parcours — comme Robert l’a souligné — une rigueur intellectuelle extraordinaire. Pas de raccourcis. Tout ce qu’il avait sous les yeux, il l’étudiait à fond. Il lisait toutes les sources. Il avait cette capacité rare, dans les milieux socialistes que j’ai pu fréquenter, d’apprendre de ses camarades, de ses pairs — mais aussi, et c’est frappant en Tanzanie notamment, d’apprendre de ses propres étudiant·es.

C’est ce que résume admirablement Jesse Benjamin, universitaire spécialiste de Rodney basé à Atlanta, qui écrit :

« À quel point la quête de vérité et de réponses de Rodney était réelle et urgente, mais aussi à quel point sa pensée était non doctrinaire et créative… Il étudiait en profondeur les racines historiques propres à chaque lieu, puis s’engageait dans le processus de décolonisation de notre manière de penser, suffisamment pour répondre aux exigences de l’émancipation. »

L’auteur évoque ensuite l’intérêt de Rodney pour la physique, ainsi que sa curiosité exceptionnelle pour le monde naturel et l’environnement. Je dirais également — comme cela a déjà été souligné — qu’il était un marxiste d’une profondeur, d’une originalité et d’une rigueur remarquables. De nombreuses anecdotes viennent illustrer ce point.

L’une d’elles concerne la période où il enseignait à l’université de Dar es Salaam, à la fin des années 1960. Une délégation d’étudiant·es vint se plaindre auprès de lui de l’exigence de ses cours, de sa rigueur dans la notation, de son insistance sur la recherche et sur le processus, parfois exténuant, de documentation et de référencement. Mais pour Rodney, il n’y avait pas de raccourcis : il fallait maintenir cette rigueur intellectuelle et ce sérieux dans le travail pour être en mesure de répondre à celles et ceux qui racontaient une tout autre histoire du développement humain.

Rodney se rend en Tanzanie, obtient son doctorat à la SOAS en un temps record en 1966, puis décroche un poste de maître de conférences à l’université de Dar-es-Salaam, quelques mois seulement après l’obtention de son diplôme. Un mot rapide sur la Tanzanie à cette époque : le président Julius Nyerere s’orientait alors vers un projet de socialisme d’État — ou de socialisme par en haut. Ce projet suscitait beaucoup d’attention. En un sens, la Tanzanie était, sinon la Mecque de la révolution, du moins la Mecque du socialisme sur le continent africain à cette période. De nombreuses organisations de libération engagées dans d’autres luttes africaines établirent leur base à Dar-es-Salaam, en grande partie en raison de cette ouverture au combat et à la libération permise par Nyerere.

Ce contexte attira également un grand nombre de compagnon·nes de route expatrié·es, sympathisant·es de la transformation socialiste en cours — le socialisme de l’Ujamaa, ou « socialisme de la famille élargie ». Ce phénomène posa de nombreux problèmes, vivement critiqués à la fois par des camarades tanzanien·nes et, plus tard, par Rodney lui-même — mais j’y reviendrai.

Rodney reste en Tanzanie jusqu’en 1974 et s’investit pleinement dans les débats et discussions déclenchés par la Déclaration d’Arusha[7], qui définissait un programme de nationalisations et de collectivisation pour le pays. Ce projet visait à arracher la Tanzanie au sous-développement hérité de la pénétration et de l’occupation coloniales, principalement à travers des projets dirigés par l’État. L’université où enseignait Rodney devient alors un lieu exceptionnel de bouillonnement intellectuel, un véritable incubateur de débats sur la nature du socialisme, avec des discussions très approfondies sur le marxisme et les politiques socialistes.

À ce moment-là, Rodney est un partisan enthousiaste — mais non dénué d’esprit critique — de Nyerere et de ses projets. Il se montre en revanche extrêmement critique vis-à-vis d’autres expériences plus conservatrices sur le continent, qu’il qualifie de « révolutions à mallette » (briefcase revolutions). Son travail à l’époque est épuisant, constant, foisonnant : il écrit, enseigne, milite, et collabore avec les étudiant·es les plus combatifs de l’université dans différentes organisations.

On raconte que Rodney travaillait à ses manuscrits, ses articles ou ses conférences tandis que ses enfants jouaient sur ses genoux — capable de passer d’un moment de temps convivial à un travail intellectuel intense, avec une grande concentration. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Rodney apporte également aux débats une perspective que Jesse Benjamin décrit comme « un marxisme où la puissance noire (Black Power) est centrale ».

Ces débats ont, selon moi, constitué un aspect fondamental du marxisme de Rodney, tout autant que de la vie des intellectuels expatriés à l’université de Dar-es-Salaam. Ils étaient traversés de nombreuses tensions, y compris raciales, que Rodney affronte sans détour. C’est aussi durant cette période qu’il publie, en 1972, l’un de ses ouvrages les plus remarquables, comme l’a rappelé Robert: How Europe Underdeveloped Africa.

Ce livre s’adresse très clairement à un public noir.

Il expose les causes de la pauvreté des sociétés africaines, comment elles ont été empêchées de se développer, et la place du continent dans la hiérarchie capitaliste mondiale, qui a systématiquement pillé ses richesses, ses ressources et son humanité. Ce qui est remarquable, c’est que ce livre devient un véritable mouvement.

Son livre est vendu sur les stands militants de New York, de San Francisco, mais aussi dans l’Afrique nouvellement indépendante, à Accra, à Lagos. Rodney reçoit même des lettres de fans sollicitant son soutien. Un correspondant de Lagos lui écrit en 1973 : « Je viens d’acheter votre livre How Europe Underdeveloped Africa, et je tiens à vous dire que vous êtes l’un de mes héros. J’ai 20 ans et j’entrerai à l’université de Baden en septembre prochain, alors tout ce dont j’ai besoin maintenant, ce sont des sources d’inspiration comme vous. »

À ce moment-là, Rodney se jette à corps perdu dans la coordination des traductions du livre, l’envoi massif de manuscrits, et il l’intègre à la dynamique radicale du Black Power aux États-Unis, dont il est aussi une figure intellectuelle majeure.

Il quitte la Tanzanie avec sa famille en 1974, et dit à un camarade qui le supplie de rester : « Non, camarade. Je peux être utile ici, mais je ne parviendrai jamais à saisir l’idiome du peuple. Je ne pourrai pas créer de lien facilement. Je dois retourner auprès des gens que je connais et qui me connaissent. »

Il retourne donc au Guyana, dans la capitale Georgetown, où il a obtenu un poste de maître de conférences en histoire à l’Université nationale.

Mais Burnham (le président en place) intervient et force l’université à annuler sa nomination.

Ce fait mérite d’être souligné, car il illustre les dangers qui pèsent encore aujourd’hui sur l’enseignement de l’histoire africaine et de l’histoire radicale — une réalité dont témoigne aussi l’actualité au Royaume-Uni, où des enseignants sont licenciés pour ces motifs (certains auront entendu parler du chercheur radical Hakim Adi et de ses cours d’histoire africaine).

Mais Burnham, de son côté, cherchait aussi à faire taire un critique.

Déterminé à rester malgré tout, mais sans poste officiel, Rodney s’immerge très vite dans l’organisation militante, au sein de l’Alliance des Travailleurs (Working People’s Alliance, WPA). La période qui précède son assassinat est marquée par une activité militante extrêmement intense, des déplacements, des recherches et un engagement politique total au sein de la WPA. Pour subvenir aux besoins de sa famille et financer le parti, il accepte également des postes d’enseignement temporaires à l’étranger.

Le soutien, prudent et critique, qu’il avait autrefois accordé aux projets de transformation socialiste « par le haut » en Afrique appartient désormais au passé. Il avait toujours fait preuve de réserve, et ce soutien n’avait jamais été inconditionnel. Mais son travail d’organisation résolue auprès des classes populaires du Guyana révèle un tournant significatif, d’une grande portée politique.

Un des moments clés de cette période est son séjour en Allemagne en 1978, lors d’un de ces séjours d’enseignement, où il donne un cours pendant trois mois. Les conférences qu’il y prononce donnent l’image d’un intellectuel et d’un militant au sommet de sa forme, abordant une multitude de sujets — l’histoire du continent africain, l’esclavage, les luttes pour l’indépendance, les projets de développement socialiste radical — et fréquemment interrompu par les étudiant·es. Ces échanges sont conservés dans les archives d’Atlanta. On y voit Rodney sans cesse amené à justifier ses propos, à traiter des questions complexes d’économie politique ou de théorie marxiste, et toujours capable de le faire avec une rigueur, une clarté et une patience remarquables, sans jamais perdre le fil. C’est un véritable modèle de maîtrise intellectuelle.

Les conférences sont aussi profondément introspectives, nourries par l’expérience vécue de Rodney en Tanzanie et les conclusions qu’il en tire sur les faiblesses du socialisme d’État. Il écrit sur le rôle de l’État en Tanzanie — qu’il avait autrefois envisagé comme un vecteur possible de transformation socialiste — mais son point de vue est désormais bien plus critique. Après l’indépendance, explique-t-il, les soi-disant organisations ouvrières officielles sont une imposture, un processus de cooptation mis en œuvre par l’État. Les syndicats indépendants ont été absorbés dans une organisation contrôlée par le pouvoir. Mais ce qui retient tout particulièrement son attention — et ce qui confère un intérêt singulier à ce cycle de conférences tenu à Hambourg en 1978 —, c’est sa focalisation sur les grèves et les occupations d’usines survenues en 1973 en Tanzanie. Il y voit l’émergence d’une politique nouvelle, ce qu’il décrit comme un tournant « ouvriériste ».

Il décrit cette période comme la preuve que « les travailleurs sont capables de faire fonctionner cette entreprise plus efficacement que la bureaucratie économique ».

En contestant directement la direction des entreprises, les travailleurs formulaient, selon lui, « des arguments qui dépassaient leurs seuls intérêts matériels immédiats. Ils portaient la classe […] à un niveau encore supérieur en posant, en réalité, la question suivante : qui doit contrôler la production ? »

Dans ces luttes venues d’en bas, Rodney affirme avoir vu une remise en cause directe de l’État qui se disait socialiste, ainsi que la possibilité d’une société nouvelle fondée sur ce défi de classe. C’est un point crucial. Et je cite à nouveau Rodney, s’exprimant dès le lendemain, comme il se trouve, à propos de cette même vague de grèves :

« Même si, théoriquement, la révolution tanzanienne reconnaissait un rôle accru aux travailleurs, lorsque ceux-ci ont tenté, en 1973, de mettre en pratique les droits censément garantis par la charte de Mwongozo[8], une déclaration politique importante de 1973, ils se sont heurtés à des obstacles. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont essayé de mettre en œuvre ces droits. »

Et comme cela arrive souvent, comme nous le savons, des déclarations formulées d’en haut sont saisies comme des initiatives venues d’en bas. Les travailleurs eux-mêmes tentent de mettre en œuvre ces revendications. Rodney rapporte un cas : « Dans un cas très important, les travailleurs ont carrément pris le contrôle d’une usine. » Il parle de la vague de grèves de 1973. « Et ils ne l’ont pas reprise à l’État, mais à un propriétaire privé. »

On sent l’enthousiasme de Rodney dans ces mots.

« Et ils ont dit : « Nous pouvons faire fonctionner cette usine », qui était une usine de caoutchouc, la Mount Carmel Rubber Factory… Ils ont mis la direction dehors et ont pris en main la gestion de l’usine. Et cela a provoqué à la fois un immense enthousiasme — et une grande peur — au sein de la bureaucratie. »

Ainsi, dans ces conférences, Rodney en tire les conclusions évidentes. La bureaucratie économique, de son côté, tirait elle aussi ses propres conclusions à la même époque en Tanzanie. Et ces conclusions étaient les suivantes : Si les travailleurs géraient une usine, alors peut-être qu’ils en géreraient une autre, puis une autre encore. Et cela ne présageait rien de bon pour l’aile économique de la bureaucratie… toute leur légitimité en tant que classe dirigeant la production s’effondrerait face au contrôle ouvrier… alors ils ont agi pour écraser ces initiatives.

Il se passe ici toutes sortes de choses fascinantes, notamment le fait qu’on assiste à une conception de la transformation socialiste et révolutionnaire par en bas, en opposition à un gouvernement qui se revendiquait lui-même socialiste et révolutionnaire.

Peu importe les différences de ton dans la rhétorique gouvernementale : la menace que représentaient ces grèves, et les potentialités de transformation réelle qu’elles contenaient, étaient identiques. Il fallait les réprimer. Et c’est bien ce qui s’est produit.

Rodney explique cependant que « ce que nous appelons en anglais wildcat strikes ne sont pas des grèves initiées par les syndicats, mais des grèves qui viennent d’en bas ».

Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui décident de passer à l’action directe. Ce sont donc ces grèves non organisées, spontanées — et non celles préalablement négociées par les directions syndicales — qui deviennent le centre de l’attention de Rodney dans les conférences de Hambourg, et aussi le cœur de son engagement militant en Guyana.

Et pourtant, il ne s’agit pas simplement d’une grève, mais de ce qu’elle annonce. À partir de cette action, au-delà des seuls intérêts matériels immédiats, se dessinaient les germes d’un autre pouvoir, les prémices d’une autre société. Et c’est précisément cela qui est central dans l’engagement de Rodney tout au long de sa vie, dans les Groundings, dans toute son approche de la politique. L’idée que les travailleurs sont eux-mêmes la force de leur propre libération et de leur auto-organisation est au cœur de sa pensée comme de son activité militante.

En conséquence, Rodney soutenait qu’une simple réactivation du projet de libération nationale – telle qu’elle était alors promue par le gouvernement tanzanien et le parti au pouvoir (le TANU[9]) – ne suffisait pas. Julius Nyerere, que Rodney avait célébré, soutenu, et dans une certaine mesure côtoyé lorsqu’il vivait en Tanzanie, et qui ne quitta la présidence qu’en 1985, tentait alors de redonner vie à la politique de libération, de « réaffirmer » la libération nationale, comme le dit Rodney.

Voici ce que dit Rodney à propos de cette tentative :

« Mon sentiment est que, malgré toute la rhétorique, le TANU n’a pas été transformé, qu’il reste un parti nationaliste sous le contrôle de la petite bourgeoisie, comme il l’a toujours été, incapable de fournir une base à une transformation socialiste durable. »

En d’autres termes, le changement socialiste nécessite une pression extérieure au parti au pouvoir, et même une opposition à celui-ci, au sein de laquelle l’organisation révolutionnaire est centrale — tout comme le WPA de Rodney s’opposait au régime de Burnham au Guyana.

Ce que Rodney exprime dans ces conférences, et plus largement dans cette période extraordinaire et ultime de sa vie, c’est que dans des régimes profondément différents — au Guyana et en Tanzanie — mais où la composante de classe essentielle était absente, la lutte de classe par en bas, à travers des occupations et des grèves sauvages, était indispensable tant au Guyana, qu’à la construction du socialisme en Tanzanie, et bien sûr dans l’ensemble du continent. À ceux qui prétendaient qu’il existait quelque chose d’unique en Tanzanie, Rodney répondait avec la même fermeté. Il est important de reconnaître, disait-il, qu’il s’agit d’un schéma général, tel que nous l’avons évoqué jusqu’ici, par lequel le processus de décolonisation s’est accompli par une alliance de classes. Mais dans cette alliance, les travailleurs et les paysans n’ont jamais été dominants.

Ce que nous voyons dans les conférences de Hambourg, c’est une orientation politique tournée vers l’auto-activité, les occupations, les grèves sauvages, et la classe ouvrière — non pas comme un acteur parmi d’autres dans une coalition ou de multiples alliances, mais comme force organisatrice centrale. Un nouvel État, affirmait-il, ne naîtrait pas d’un leader éclairé, mais dans la frénésie d’une classe en train de prendre conscience d’elle-même, et par ce qu’elle seule est capable de créer. Dans ce scénario, selon les mots de Rodney, la bourgeoisie nationale existante et toute sa logique de production disparaîtraient.

La période du Guyana à la fin des années 1970, largement méconnue, est pourtant marquée par une énergie révolutionnaire et une effervescence politique remarquables. Les développements autour du WPA, l’élan révolutionnaire de 1979, ainsi que la « rébellion civile » », comme on l’a appelée — avec les grèves nationales, les manifestations et l’unité entre travailleurs indiens et africains — ont offert un aperçu d’un autre monde possible.

Tragiquement, le plein développement de cette politique et sa concrétisation sous la coordination et la direction de Rodney et de ses camarades — une génération extraordinaire de révolutionnaires au sein du WPA — ont été brisés en grande partie par son assassinat, le 13 juin 1980.

Robert a évoqué C.L.R. James. Je dirais que la conférence qu’il prononce après la mort de Rodney est en partie une lamentation pour un fils perdu qu’il avait formé. Mais c’est aussi autre chose. Elle contient, je crois, un sentiment de perte historique lié à l’assassinat de Rodney. C’est C.L.R. James prenant la mesure de ce que cette disparition signifie pour les Caraïbes, pour les peuples du Sud global, et pour le monde entier.

Et Burnham a décidé, comme nous le savons, que Rodney devait être éliminé ; l’unité qu’il avait contribué à forger entre les travailleurs indo-guyaniens et afro-guyaniens devait être brisée. L’insistance de Rodney sur l’auto-activité et l’auto-émancipation de la classe ouvrière — « aider les lions à peindre », comme il l’exprime dans ses conférences de Hambourg — fut un moment important dans une vie extraordinaire, brutalement arrachée à sa famille, au peuple du Guyana et au monde. Mais son œuvre, son militantisme et sa vie ont encore énormément à nous apprendre.

*

Lee Wengraf est autrice, militante socialiste et autrice de Extracting Profit : Imperialism, Neoliberalism and the New Scramble for Africa (Haymarket Books, 2018). Un extrait de ce livre a été traduit et publié en français sous le titre « Le nouvel impérialisme en Afrique » sur le site de Contretemps, le 13 Novembre 2021

Robert Cuffy est un militant socialiste né au Guyana et installé à New York, il travaille dans le secteur de la protection de l’enfance. Il est actif dans les luttes anticoloniales, panafricaines et ouvrières. Membre du collectif Afrosocialist and Socialists of Color des Democratic Socialists of America (DSA), il a cofondé la Socialist Workers Alliance of Guyanaet participe à la coalition NYC Fight for Our Lives. Il fait également partie de la rédaction de la revue New Politics et s’intéresse aux traditions radicales caribéennes.

Leo Zeilig est un écrivain, militant et universitaire basé à Londres, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la classe ouvrière africaine et les mouvements sociaux contemporains. Il a aussi publié trois romans, ainsi qu’un essai récent, A Revolutionary for Our Time : The Walter Rodney Story, paru chez Haymarket. Il est co-rédacteur en chef de la revue Review of African Political Economy et chercheur associé à l’Institut SWOP de l’Université de Witwatersrand à Johannesburg.

*

Publié initialement dans la revue en ligne Tempest. Traduit de l’anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.

Notes

[1] La Socialism Conference 2023, parfois appelée Socialism 2023, s’est tenue du 1er au 4 septembre 2023 à Chicago, aux États-Unis. Cet événement organisé par l’organisation Democratic Socialists of America (DSA) et plusieurs de ses groupes internes (dont Afrosocialists & Socialists of Color) rassemblait des militants, universitaires et organisations de gauche pour débattre de stratégies anticapitalistes, de luttes contre le racisme, l’écosocialisme, le féminisme, les questions LGBTQ+, la solidarité internationale, etc.

[2] Une commission d’enquête officielle sur l’assassinat de Walter Rodney a été mise en place le 6 février 2014 par le président Donald Ramotar. Ses travaux ont débuté en avril 2014 et ont abouti à la remise d’un rapport final en février 2016. Ce rapport conclut que Rodney a été tué dans le cadre d’une opération menée par l’armée guyanienne sous les ordres du People’s National Congress (PNC) dirigé par Forbes Burnham. Le rapport est disponible en ligne sur le site officiel de l’Assemblée nationale du Guyana : https://parliament.gov.gy/publications/reports/commission-of-inquiry-into-the-death-of-dr-walter-rodney-report-2016.

[3] Le mouvement rastafari, apparu en Jamaïque dans les années 1930, est à la fois un courant spirituel, culturel et politique, profondément marqué par l’héritage de l’esclavage, le rejet du colonialisme et la quête d’émancipation noire. Inspiré notamment par les discours de Marcus Garvey et la figure d’Hailé Sélassié Ier (ancien empereur d’Éthiopie), il s’est construit en opposition au système dominant (« Babylone ») et en valorisation de l’Afrique comme terre d’origine spirituelle et culturelle. Dans la Jamaïque des années 1960, les rastafaris sont souvent marginalisés, voire persécutés, et vivent majoritairement dans les quartiers pauvres, où Rodney allait les rencontrer.

[4] Le Marxist Internet Archive (MIA) est une bibliothèque numérique collaborative et multilingue, fondée en 1990, qui met gratuitement à disposition des textes de penseurs et penseuses marxistes, socialistes, anarchistes et communistes du monde entier. On y trouve notamment les œuvres de Karl Marx, Rosa Luxemburg, Léon Trotsky, C. L. R. James, Walter Rodney ou Raya Dunayevskaya. Le projet est animé par des bénévoles, traducteurs et archivistes militant·es.

[5] Walter Rodney, Tanzanian Ujamaa and Scientific Socialism, 1973, disponible en ligne sur le Marxists Internet Archive : https://www.marxists.org/subject/africa/rodney-walter/works/ujamaaandscientificsocialism.htm

[6] Eusi Kwayana, figure historique du panafricanisme et de la gauche guyanaise, a fêté son centième anniversaire le 4 avril 2025 dans son village natal de Buxton. Toujours actif politiquement, il a profité de l’occasion pour lancer un appel à une grève de la faim symbolique d’un jour, afin de dénoncer la corruption, le racisme et les atteintes à l’environnement. Voir Stabroek News, « Eusi Kwayana, at 100, calls for day of hunger strike to fight corruption, racism, and environmental destruction », 5 avril 2025, https://www.stabroeknews.com.

[7] La Déclaration d’Arusha est un texte politique adopté en 1967 par le président tanzanien Julius Nyerere. Elle posait les fondements idéologiques du socialisme tanzanien, ou ujamaa, basé sur l’égalité, l’autosuffisance et la collectivisation rurale.

[8] La charte Mwongozo (1971), adoptée par le gouvernement tanzanien, visait à formaliser la participation des travailleurs à la gestion des entreprises publiques dans le cadre du socialisme de type ujamaa. Bien qu’initiée par l’État, elle fut interprétée de manière radicale par des travailleurs qui l’utilisèrent comme appui pour revendiquer un véritable contrôle ouvrier sur la production. Rodney y voyait un exemple marquant de tension entre socialisme d’État et auto-émancipation prolétarienne.

[9] Le TANU (Tanganyika African National Union) était le principal parti politique du Tanganyika, fondé en 1954 par Julius Nyerere. Il a joué un rôle central dans la lutte pour l’indépendance, obtenue en 1961, puis dans la construction du socialisme d’État tanzanien sous la forme de l’ujamaa. Le TANU fusionna avec le parti afro-zanzibarite ASP en 1977 pour former le Chama Cha Mapinduzi (CCM), toujours au pouvoir aujourd’hui en Tanzanie.