Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

- Clémence Guetté sur RTL ce jeudi (06/03)

- Annuler LFI : le dangereux fantasme du PS (06/03)

Liens

François Mitterrand, aux origines du néocolonialisme à la française

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://www.contretemps.eu/francois-mitterrand-origines-neocolonialisme/

Si le passé vichyste de François Mitterrand a, tardivement, été connu, son passé colonialiste l’est beaucoup moins. C’est lui pourtant qui décrétait en 1952 : « La France du XXIe siècle sera africaine ou ne sera pas ».

Maintes fois ministre sous la IVème République, il occupa notamment les fonctions de Ministre de la France d’outre-mer en 1950-1951, de l’Intérieur en 1954-1955, de la Justice en 1956-1957, ce qui fut l’occasion d’agir face aux mouvements décoloniaux afin de maintenir la domination française sur le continent africain, que ce soit par la force ou par des stratégies moins violentes, en alliance avec certaines élites du continent.

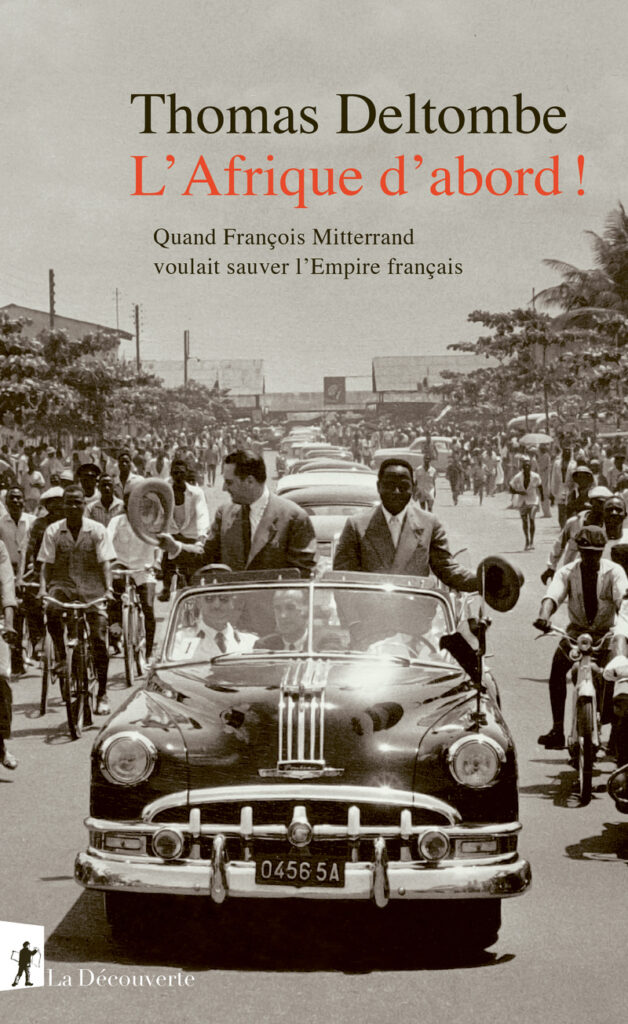

Dans L’Afrique d’abord ! Quand François Mitterrand voulait sauver l’Empire français, dont nous publions ici l’introduction, Thomas Deltombe revient sur cette face cachée du futur président de la Vème République, qui a longtemps fait en sorte que la gauche oublie cette part de son histoire.

Thomas Deltombe, L’Afrique d’abord ! Quand François Mitterrand voulait sauver l’Empire français, Paris, La Découverte, 2024, 22 euros

Introduction. Les germes du néocolonialisme

« Je suis partisan passionné de la présence et de la grandeur de la France en Afrique. »

François Mitterrand, Assemblée nationale, 19 juin 1952.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains pans de la vie de François Mitterrand demeurent aujourd’hui encore méconnus. Personnalité publique dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, onze fois ministre dans les années 1940‑1950, chef de l’opposition dans les années 1960‑1970, président de la République dans les années 1980‑1990, il aura réussi à cacher les aspects les moins reluisants de sa vie privée comme de son parcours politique. Il a ainsi fallu attendre le terme de sa vie pour que l’opinion publique découvre qu’il avait pendant la guerre travaillé à Vichy, servi le maréchal Pétain et obtenu la francisque, symbole du régime collaborationniste. Et il faudra encore une décennie pour que son action durant la guerre d’Algérie, comme ministre de l’Intérieur puis comme garde des Sceaux, suscite quelque émoi médiatique : il avait pourtant participé à l’aggravation de la guerre en acceptant notamment d’envoyer à la guillotine des dizaines de militants algériens.

Un septennat africain : du « décolonisateur » à l’« homme de guerre » ?

Ce livre cherche à éclairer, en s’appuyant sur une documentation encore largement inexplorée et pour partie inédite, un des aspects les moins connus du parcours de François Mitterrand : sa politique coloniale au cours de sa « première carrière » politique, celle de ministre sous la IVe République. Je m’intéresse en particulier à la période que son biographe Jean Lacouture a appelée son « septennat africain[1]», depuis sa nomination en juillet 1950 à la tête du ministère de la France d’outre‑mer jusqu’à la chute en mai 1957 du gouvernement Guy Mollet, dont il était le garde des Sceaux.

Bien que j’élargisse légèrement la focale chronologique, l’expression de Lacouture me semble appropriée. À l’orée des années 1950, François Mitterrand s’est en effet passionné pour le continent africain – au sens large, c’est‑à‑dire à la fois l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Il est « l’un des spécialistes attitrés de la IVe République pour les problèmes africains », note ainsi le politologue Roland Cayrol dans le premier ouvrage qui lui est consacré (1967)[2]. L’intéressé, pour sa part, confie dans son livre Ma part de vérité (1969) que l’année passée au ministère de la France d’outre‑mer a constitué « l’expérience majeure de [s]a vie politique dont elle a commandé l’évolution[3] ».

Pour le François Mitterrand des années 1950, le continent africain n’est pas seulement le joyau de l’empire colonial, rebaptisé Union française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il conditionne l’avenir et la survie même de la nation française. « La France du XXIe siècle sera africaine ou ne sera pas », écrit‑il dès 1952[4]. Ce credo demeure de longues années le fil conducteur de sa vie politique.

Cette facette du parcours de François Mitterrand est passée dans l’ombre de sa carrière ultérieure : le ministre de la IVe s’est effacé derrière le président de la Ve République. Mais ces prémices ont aussi été largement minimisées et enjolivées, afin justement de ne pas entraver l’ascension de celui qui s’imposera dans les années 1960 comme la figure de proue de l’opposition aux régimes gaulliste puis giscardien. L’aspirant président, passé de la droite nationaliste dans les années 1940 à une gauche d’apparence tiers‑mondiste dans les années 1970, ne souhaitait pas qu’on insiste sur ses antécédents.

Ce qui m’intéresse dans les pages qui suivent, ce n’est ni la première phase de sa vie, entre 1916 et 1946, que je mentionne simplement pour ce qu’elle éclaire de la suite, ni la fin de sa destinée politique. Ces deux époques ont déjà été largement documentées. Je me concentre plutôt sur la phase intermédiaire, cette première carrière sous la IVe République, dans l’espoir de montrer comment Mitterrand est devenu dans les années 1950 une des figures de proue de la gauche colonialiste et un précurseur de ce qu’on commence tout juste à appeler à l’époque le « néocolonialisme ».

Quiconque s’y est essayé connaît l’ambivalence de l’exercice biographique, toujours à la fois portrait d’un personnage et tableau d’une époque. Ambivalence d’autant plus évidente si le personnage étudié eut quelque fonction d’autorité. Ce personnage a‑t‑il marqué son époque ? Son existence a‑t‑elle orienté le cours des événements ou fut‑elle au contraire le jouet impuissant de son temps ? Cette question fascinante, car toujours en suspens, a son complément : ceux qui ont le pouvoir d’« agir sur les hommes et […] d’agir sur les choses[5] », pour reprendre une expression mitterrandienne, sont‑ils responsables devant l’histoire ?

Cette question n’est pas toujours posée explicitement. Elle trouve pourtant une réponse implicite dans bien des travaux historiques. C’est le cas par exemple dans les Œuvres de l’ancien président rééditées en 2016, cent ans après sa naissance et vingt ans après sa mort, à l’initiative d’Hubert Védrine alors président de l’Institut François Mitterrand (IFM). L’introduction générale de cette série en quatre volumes, confiée à l’historien Jean‑Noël Jeanneney, met en garde les lecteurs que pourraient surprendre les deux livres que François Mitterrand avait publiés sous la IVe République, Aux frontières de l’Union française (1953) et Présence française et abandon (1957) :

« Il serait vain de lui reprocher, depuis notre confort intellectuel rétrospectif, les balancements prudents de sa pensée, par exemple dans la grande affaire de la question coloniale. Mais il est loisible de dire que son livre sur l’Union française intéresse plus au premier degré, parce qu’il renseigne sur les sensibilités et les ambivalences d’une époque, qu’au second degré comme porteur d’une lucidité anticipatrice ou d’une verve créatrice.[6] »

Gare donc à l’anachronisme, alerte cette introduction pleine d’éloges rétrospectifs pour l’ancien président de la République (À noter que Jean‑Noël Jeanneney fut membre de deux gouvernements sous la présidence de François Mitterrand (1991‑1993)).

François Mitterrand nourrissait un « attachement viscéral au mythe impérial », reconnaît Pierre Journoud dans la présentation de Présence française et abandon, disponible dans le premier volume des Œuvres[7]. Mais l’historien précise immédiatement qu’il ne se différenciait guère sur ce point de « l’immense majorité de la classe politique de la IVe République ». Le silence du ministre de la Justice alors que le gouvernement auquel il appartenait appliquait en Algérie une « politique ultra‑répressive » est, de la même manière, renvoyé à une anonyme responsabilité collective : ce mutisme, écrit Pierre Journoud, « prouve combien il fut difficile à ces dirigeants politiques encore pénétrés d’une grandeur impériale mythifiée […] de trouver le moyen de concilier présence renouvelée et abandons nécessaires[8] ». Soulignant cependant avec quel acharnement François Mitterrand milita pour la « réforme » de l’Union française, l’historien affirme qu’il se distinguait en cela de ses contemporains :

« L’on ne saurait donc confondre François Mitterrand avec la politique coloniale des gouvernements de la IVe République – le plus souvent dominée par les durs et les intérêts à court terme des colons – qu’il a lui‑même maintes fois critiquée et tenté d’infléchir. Réformateur convaincu, il a constamment exhorté aux changements, par ses nombreuses interventions publiques, orales ou écrites[9] ».

La nature des « changements » évoqués n’étant pas précisée, le jugement rétrospectif demeure : ce qui est décrit comme « positif » (la réforme) est mis au crédit de l’homme, le reste sur le compte des pesanteurs de son temps.

Dans un ouvrage publié en 1998, Éric Duhamel, le meilleur spécialiste de la première carrière politique de François Mitterrand, s’étonnait du jugement porté par ses collègues sur la politique algérienne de l’ancien ministre.

« Encore aujourd’hui dans les meilleures histoires de la IVe République, il est cité parmi les personnalités ayant des positions libérales sur l’Algérie », écrivait le jeune historien prématurément décédé en 2000[10]. Étonnement que partagent certainement l’historien Benjamin Stora et le journaliste François Malye, auteurs en 2010 d’une enquête confirmant que la politique algérienne de François Mitterrand fut tout sauf « libérale »[11]. Cependant, par une surprenante segmentation géographique, le premier comme les deux suivants font eux‑mêmes preuve d’une extrême indulgence concernant le reste de la politique africaine de François Mitterrand. Éric Duhamel, soulignant à raison que « l’Afrique noire fut sa grande cause jusqu’au début des années 1960[12] », salue l’action qu’il y a menée pendant et après son passage au ministère de la France d’outre‑mer en 1950‑1951. François Mitterrand aurait même « sauvé l’Afrique noire de la violence », suggère l’historien[13]. Benjamin Stora et François Malye développent une thèse similaire en mettant en miroir l’Algérie et les autres dépendances africaines de la France. Tandis que Mitterrand prônait la politique la plus répressive dans le premier cas, soulignent‑ils, il fut « aussi parmi ceux qui avancèrent les idées les plus libérales sur la décolonisation de l’Afrique, du Maroc et de la Tunisie[14] ». Les mêmes auteurs se proposent donc d’étudier « l’enchaînement des événements qui vont transformer ce décolonisateur en homme de guerre[15] ».

Entre assimilation et association : les interstices de l’histoire et les faux-semblants de la « décolonisation »

Je n’essaierai pas dans ce livre de simuler la neutralité. Les exemples que je viens de citer montrent que chaque mot et chaque tournure – « libéral », « décolonisateur », « ambivalences d’une époque », « enchaînement des événe ments », etc. – sont chargés de subtils jugements. Mieux vaut par conséquent clarifier d’entrée de jeu d’où l’on part. L’enquête présentée dans ces pages s’inscrit dans un travail de longue haleine sur les origines historiques de la Françafrique, ce système de domination original par lequel la France a maintenu ses intérêts impériaux dans ses anciennes dépendances d’Afrique subsaharienne après les indépendances qu’elle leur a octroyées au tournant des années 1960. Ce travail a fait l’objet de deux publications collectives : Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique (La Découverte, 2011) et L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique (Seuil, 2021). Les recherches préparatoires de ce second ouvrage, dont François Mitterrand est un des importants protagonistes, m’ont amené à me pencher sur l’action de l’ancien président au cours de la décolonisation des possessions françaises d’« Afrique noire »[16]. Alors que cette action est presque partout présentée sous un jour positif, les documents d’archives – y compris ceux que l’Institut François Mitterrand m’a permis de consulter en 2020 – m’orientaient vers une conclusion beaucoup plus nuancée.

L’exploration des archives m’obligeait surtout à questionner les catégories généralement mobilisées, à commencer par la notion de « décolonisation ». Dans la littérature scolaire ou parascolaire, les décolonisations sont présentées comme un processus linéaire menant inexorablement les peuples colonisés de la soumission à l’indépendance. De la même façon que les objets sont attirés vers le sol par l’attraction terrestre, les puissances coloniales auraient assisté après la Seconde Guerre mondiale à l’irrésistible « chute » de leurs empires.

De cette présentation de la décolonisation découle l’idée d’une certaine impuissance des élites impériales : que faire d’autre face à l’inéluctable sinon verser du sang et des larmes ? Coupables sans doute d’avoir, par désespoir, usé d’une violence excessive, ces élites apparaissent in fine, dans ce type de récit à la fois téléologique et complaisant, comme les victimes fondamentales des immuables « lois de l’histoire ». Pareil cadrage revient à écrire l’histoire avec un effaceur.

Car cela amène à gommer les possibles qui se sont exprimés avant que la conclusion n’ait été rédigée. L’histoire n’étant jamais écrite à l’avance, l’étude des chemins tracés a posteriori est rarement aussi riche que celle des tentatives avortées, des bifurcations manquées, des alternatives abandonnées, des ambitions fanées et des réformes dépassées. Ces possibles, sans triompher, ont discrètement orienté le cours des choses, de façon parfois décisive. C’est dans ces interstices que se loge la politique africaine de François Mitterrand dans les années 1950.

L’Union française, instituée en 1946, laissait ouverts de tels interstices en tentant d’articuler deux politiques difficilement compatibles : l’assimilation, d’une part, qui promettait aux colonisés l’accession au rang de citoyens « à part entière », et l’association, d’autre part, qui reconnaissait à chaque territoire sa spécificité – sa « personnalité », selon l’expression de l’époque. Cette articulation complexe de l’égalité et de la liberté, de la similitude et de la différence, est au cœur de la politique coloniale de la France dans les années 1940 et 1950. Des spécialistes étrangers, britanniques et états‑uniens en particulier, se sont penchés sur l’obsession des élites franco‑ africaines pour l’idée d’assimilation dérivée de la mystique universaliste, républicaine et jacobine héritée de la Révolution de 1789[17]. La persistance de l’idéal assimilationniste a, selon ces observateurs, donné à la trajectoire historique des dépen‑ dances africaines de la France un caractère singulier. Car l’assimilation, plus généreuse en théorie qu’en pratique, est une notion ambivalente : perçue par les uns comme une promesse d’émancipation, elle est considérée par les autres comme un instrument d’assujettissement débouchant sur l’éradication des identités autochtones.

Le débat ancien autour de l’assimilation réapparaît avec une nouvelle acuité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors que plusieurs territoires coloniaux accèdent à l’indépendance politique au Moyen‑Orient et en Asie, à l’image de la Syrie, de l’Inde ou de l’Indonésie, une partie des élites colonisées de la jeune Union française optent pour une stratégie radicalement différente. Au lieu de se séparer de la métropole, pourquoi ne pas revendiquer la pleine égalité avec les métropolitains ? Il s’agit, en d’autres termes, en prenant au mot les chantres de l’assimilation, de subvertir le colonialisme de l’intérieur.

Les élites politiques françaises, certes flattées, prennent rapidement conscience du danger : la reconnaissance de la pleine égalité des citoyens d’outre‑mer supposerait de concéder aux territoires colonisés la majorité des sièges dans les Assemblées métropolitaines. La France deviendrait alors la « colonie de ses anciennes colonies », selon l’expression célèbre employée par Édouard Herriot, en 1946, à l’Assemblée nationale[18].

Les autorités coloniales décident donc d’entretenir cet attachement paradoxal à la France tout en prévenant les fatales conséquences qu’il pourrait avoir, à terme, sur le système impérial. Elles intègrent les élites loyales au système colonial, selon des modalités cependant inégalitaires, et s’engagent sur la voie de l’autonomisation des « territoires d’outre‑mer », en mobilisant le registre compensatoire. Un interstice ambigu s’ouvre ainsi dans le système colonial : tandis que les colonisés devront se contenter d’une égalité atrophiée, puisqu’ils ne jouiront pas des mêmes droits que les métropolitains, leurs territoires se verront reconnaître, sur le papier, une plus grande liberté. « Le seul moyen d’amener les dirigeants africains à renoncer à leurs exigences en matière d’égalité économique et sociale consista à leur accorder davantage d’autonomie pour se gouverner eux‑mêmes », résume l’historien Frederick Cooper[19].

Cette transaction est acceptée par une partie des élites d’Afrique subsaharienne, qui pour la plupart tirent bon profit de cet arrangement. Certains deviennent députés à Paris, parfois même ministres, d’autres obtiennent des postes éminents dans leurs territoires respectifs. Tout cela oriente peu à peu le chemin de ce que l’on appellera plus tard la « décolonisation » de l’Afrique française. La perspective d’une décolonisation par assimilation s’efface au profit d’un système hybride n’abandonnant pas l’assimilation des élites dirigeantes mais donnant progressivement la priorité à l’association des territoires d’outre‑mer auxquels seront concédés par étapes quelques pans de souveraineté.

Ce système hybride préservant les intérêts impériaux français en hiérarchisant les degrés de souveraineté se heurte à la vigilance des sociétés colonisées. Regardant l’égalité promise comme un miroir aux alouettes, se défiant de l’hypocrite universalisme impérial français ou ne souhaitant tout simplement plus partager leur destin avec une « métropole » qui les a si longtemps opprimés, les réfractaires réclament la libération totale de leurs pays. Les dirigeants français, délaissant la ruse, optent alors pour la force. Ils obtiennent de piètres résultats au Vietnam et en Algérie, qui arrachent leur indépendance au terme de deux sanglants conflits armés. Ils parviennent en revanche à leurs fins au Cameroun où une indépendance en trompe‑l’œil est confiée aux alliés locaux de la France au moyen d’une guerre qui dure plus d’une décennie et fait plusieurs dizaines de milliers de morts.

La « décolonisation » française, même en Afrique subsaharienne, fut donc moins complète et moins pacifique qu’on ne le croit généralement. Processus ambigu, elle est en tout cas l’objet de controverses historiques, les uns la décrivant comme une « transition en douceur » vers l’indépendance, les autres soulignant que cette indépendance resta en réalité limitée en raison justement du double mécanisme d’assimilation‑ association dont elle avait découlé.

Concéder pour mieux conserver : « la politique de réforme, ultime sauvegarde de la présence française »

François Mitterrand ignore évidemment ces évolutions ultérieures lorsqu’il est promu ministre en 1947, à l’âge de trente ans. Il est cependant utile d’avoir en tête cette trame historique si l’on veut tenter de cerner son rôle dans le cours de la « décolonisation ». Comment s’est‑il glissé dans les interstices ouverts par le jeu ambigu de l’assimilation et de l’association ? Quelle attitude a‑t‑il adoptée face aux revendications et aux révoltes des colonisés ? Comment s’est‑il positionné à chaque étape de ce processus et comment a‑t‑il cherché à l’influencer ?

Venu de la droite conservatrice, le jeune Mitterrand s’intéresse progressivement à l’Empire colonial, univers lointain et exotique que les générations successives ont fini par regarder avec fierté comme indispensable à la puissance nationale (partie 1). Ses conceptions, assez banales, évoluent lors de son passage en 1950‑1951 à la tête du ministère de la France d’outre‑mer, chargé spécifiquement des questions africaines et malgaches. Sa vision romantique de l’Afrique laisse place à une pensée stratégique : le jeune ministre ambitionne de peser sur la politique coloniale et cherche pour cela à analyser sous un angle systémique les évolutions heurtées de l’Union française, secouée depuis 1946 par la guerre d’Indochine et à partir de 1947 par la fracturation du monde en deux blocs antagonistes.

Déterminé à défendre le rang de la France sur la scène internationale, François Mitterrand met l’Afrique française au cœur de son raisonnement géostratégique. Il est vital, explique‑t‑il, d’éviter l’émiettement du « bloc franco‑africain » et de protéger les possessions tricolores contre toute intrusion étrangère. La France, avec toutes ses composantes, métropolitaine, méditerranéenne et africaine, doit former ce qu’il appelle une « nation‑continent ».

La force, et le paradoxe, de la pensée impériale de François Mitterrand est de considérer la concession comme un moyen de conservation et l’abandon comme un instrument de consolidation. Cette idée se développe dans le sillage de Pierre Mendès France. Ce dernier, alors député de l’Eure, affirme en septembre 1950 devant l’Assemblée nationale que le coût faramineux de la guerre d’Indochine obligera à faire bientôt des choix radicaux : poursuivre ce conflit ruineux sans espoir de victoire ou négocier avec les indépendantistes afin de sauvegarder ce qui peut l’être des intérêts français en Extrême‑Orient. François Mitterrand, ministre de la France d’outre‑mer au moment de ce discours retentissant, se rallie quelques mois plus tard à ce raisonnement. Il faut lâcher l’Asie afin de concentrer l’effort national sur la conservation de l’Afrique, explique‑t‑il dans son livre Aux frontières de l’Union française, préfacé par Mendès France. Le titre de la première partie de l’ouvrage résume le programme qu’il défendra durant toute sa carrière ministérielle : « L’Afrique d’abord ».

Ce ne sont pas que des territoires qu’il faut sacrifier à la cohérence de l’Union française, ce sont également les méthodes contre‑productives et les ambitions démesurées. Les méthodes contre‑productives sont celles, abruptes, violentes et humiliantes, des vieux colons bornés agissant en terres coloniales comme des seigneurs tout‑puissants. Les ambitions démesurées, ce sont celles d’une assimilation intégrale dont on perçoit peu à peu les effets pervers. « Poussée jusqu’au bout, écrit Pierre Mendès France en 1954, elle ne satisferait personne, ni les territoires aspirant à gérer leurs intérêts propres, ni la Métropole dont la représentation devrait être submergée, selon la loi du nombre, par les représentants de l’Outre‑Mer[20]. »

Mais l’assimilation complète ne risque pas seulement de subvertir la scène politique métropolitaine, s’inquiètent un nombre croissant de commentateurs au milieu des années 1950. Parce qu’elle suppose une certaine homogénéité des niveaux de vie, elle aurait aussi des conséquences étourdissantes sur le plan économique : afin de combler le fossé socio‑économique séparant les métropolitains des anciens « indigènes », il serait nécessaire d’inverser les flux financiers caractérisant le système colonial. Pour atteindre l’assimilation, affirme un des successeurs de Mitterrand au ministère de la France d’outre‑mer, il faudrait « que la totalité des Français [sic] consente à l’abaissement de 25 % à 30 % de leur niveau de vie au profit de nos compatriotes [re‑sic] des territoires d’outre‑mer[21] ». Chiffres farfelus mais angoisse réelle.

François Mitterrand, assez tôt conscient de ces difficultés, abandonne donc, quoique à contrecœur, les vieux fantasmes coloniaux dans lesquels il a grandi et adopte une conception pragmatique, voire cynique, de la gestion coloniale. Il faut, dit‑il, céder le secondaire pour conserver l’essentiel. Ainsi se comprend le titre de son livre Présence française et abandon : puisque la présence française en Afrique exige de renoncer à ce qui menace sa pérennisation, ceux qui refusent les nécessaires concessions sont les véritables responsables de l’abandon. De ce raisonnement découle son adhésion au réformisme colonial, qui lui vaudra à l’époque une image de « libéral » et plus tard une réputation de « décolonisateur ». L’examen des archives montre que François Mitterrand n’était en réalité guère libéral – et encore moins décolonisateur. Il faisait simplement partie du courant, minoritaire au début des années 1950 mais hégémonique à la fin de la IVe République, prônant simultanément le renouvellement des méthodes et la réaffirmation des ambitions coloniales. Le réformisme colonial de François Mitterrand n’avait pas pour objectif d’émanciper les peuples dominés mais de sauver, par un délestage stratégique et une rationalisation des moyens, ce qui pouvait l’être du projet impérial. Il le dit d’ailleurs clairement lorsqu’il définit la « politique de réforme » comme l’« ultime sauvegarde de la présence française »[22].

La chaîne et l’enclos

Le déclic réformiste de François Mitterrand se produit pendant l’année 1951‑1952, période au cours de laquelle il scelle un pacte avec le député ivoirien Félix Houphouët‑Boigny et rédige un rapport sur l’avenir des relations franco‑tunisiennes. Le pacte avec Houphouët‑Boigny, alors président du principal mouvement politique africain, signé en janvier 1952, marque une évolution dans la perception mitterrandienne des élites africaines. Jusqu’alors méfiant ou, au mieux, indifférent à leur égard, celui qui vient de passer une année au ministère de la France d’outre‑mer comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir à s’appuyer sur les leaders « autochtones » bien disposés (partie 2). Le rapport sur la Tunisie, rédigé en février‑mars 1952, complète ce raisonnement : en revenant à l’esprit originel du protectorat, c’est‑à‑dire en restituant au gouvernement de Tunis sa souveraineté sur les questions intérieures tout en garantissant à Paris le contrôle des affaires diplomatiques, économiques et militaires, la France pourra sauvegarder ses intérêts essentiels. En somme, ces deux expériences concourent à la même conclusion : la France a intérêt à confier quelques responsabilités aux notables locaux et à desserrer l’étau sur ses territoires coloniaux. Elle s’assurera ainsi une loyauté plus sincère des premiers et un contrôle plus efficace sur les seconds. Ainsi s’opère le basculement de François Mitterrand : de la logique de l’assimilation à celle de l’association, de l’administration directe à l’administration indirecte et, par conséquent, de la République unitaire à une possible République fédérale (partie 3).

Il faut noter que cette conversion au réformisme colonial n’est nullement incompatible avec la politique de force, que François Mitterrand n’a jamais désavouée. S’il s’est opposé à la guerre d’Indochine au début des années 1950, c’est uniquement parce qu’à cette date elle était devenue préjudiciable aux intérêts nationaux. Il a par ailleurs toujours soutenu l’effort de guerre en Algérie, nécessaire selon lui à la préservation des intérêts impériaux. Et, s’il tend à privilégier la réforme sur la répression, c’est là encore moins par bonté d’âme que par calcul. Ce fin lecteur de Machiavel sait qu’un objectif est plus sûrement atteint par la ruse que par la force : la contrainte, souvent contre‑productive, se révèle en général moins rentable que le consentement. Réforme et répression ne sont donc pas, chez Mitterrand, des notions opposées mais des moyens complémentaires au service d’une même fin : la défense outre‑mer de la présence française (partie 4).

Au cours des mois de recherche qui ont abouti à ce livre, une analogie n’a cessé de travailler mon esprit : celle de la chaîne et de l’enclos. Elle décrit à mon avis assez bien le cheminement intellectuel de François Mitterrand au cours de ces années. La chaîne, symbole des méthodes coloniales les plus rétrogrades, a pour le maître quelque chose de rassurant : elle maintient le captif à portée de main ou de regard. Mais elle a aussi son revers : le captif, entravé, est en permanence rappelé à son asservissement et rêve par conséquent sans cesse de se libérer. La chaîne, trop visible, trop pesante, trop cruelle, crée donc des révoltés qui ne pensent littéralement qu’à se déchaîner. Avec l’enclos, symbole d’une domination moins brutale, le maître peut espérer une domination plus durable : le captif éprouvant désormais les joies d’une plus grande liberté acceptera son sort d’autant plus facilement que les clôtures limitant son mouvement seront éloignées de son regard.

Cette analogie permet de mieux comprendre la nature de la « libéralisation » du système colonial prônée par le courant réformiste auquel se rallie François Mitterrand à l’orée des années 1950 et dont il devient rapidement une des figures de proue. Ce mouvement réformiste opère une libéralisation factice dont l’objectif est moins la libération des opprimés que l’humanisation de l’oppression : pendant qu’on ouvre la chaîne qui entrave les colonisés, on ferme l’enclos qui les maintient dans le champ colonial. Le vocabulaire de François Mitterrand conforte la pertinence de cette analogie. Tout en préconisant l’abandon des anciennes méthodes, il décrit l’extension africaine de la France comme un « pré carré », affirme que Paris doit y conserver son « domaine réservé » et exige que l’autonomie octroyée aux territoires coloniaux soit assortie d’un solide « verrou » ou d’un puissant « cran d’arrêt ». Ceux qui outrepasseraient les limites prépositionnées – Vietnamiens, Algériens ou Camerounais – s’exposent bien sûr aux plus sévères châtiments.

François Mitterrand n’est donc pas dans les années 1950 un « anticolonialiste », comme il a cherché à le faire croire dans les décennies suivantes. Il fait partie du mouvement que l’on commence tout juste à qualifier au milieu des années 1950 de « néocolonialiste ». La paternité de ce terme, souvent attribuée à Jean‑Paul Sartre qui l’a en effet employé dans un texte célèbre en 1956[23], revient en réalité plus légitimement aux nationalistes algériens du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) qui l’appliquent justement, dès 1954, à… François Mitterrand. Décortiquant les prises de position de celui qui est alors ministre de l’Intérieur de Pierre Mendès France, chargé à ce titre du dossier algérien, ils le décrivent comme la figure emblématique du « néo‑ colonialisme » français.

Commentant ce terme dans leur livre L’Algérie hors la loi publié l’année suivante, les intellectuels et militants Colette et Francis Jeanson soulignent le danger de ce réformisme « néo‑colonial » qui met le vieux colonialisme en procès en raison de son inefficacité et non de ses finalités[24]. Sous l’habillage séduisant du libéralisme, du dialogue et de la modernité, les « néo‑colonialistes » cherchent à donner un coup de jeune au projet colonial. En ce sens, François Mitterrand, star montante de la scène politique hexagonale des années 1950, était davantage un re‑colonisateur qu’un décolonisateur.

Cette hypothèse permet en tout cas d’éclairer sous un jour nouveau la contradiction que nombre d’historiens, biographes et commentateurs ont cru voir entre le « décolonisateur » de l’Afrique noire et l’« homme de guerre » de l’Algérie. François Mitterrand, plus cohérent qu’on ne le dit, a simplement prôné deux méthodes différentes, mais complémentaires, sur deux terrains coloniaux distincts mais devant selon lui faire « bloc » avec la métropole. Avec partout le même objectif : empêcher l’indépendance de l’Afrique française. Telle est la nature de la « Communauté franco‑africaine » qu’il appelle de ses vœux au terme de son septennat africain. Une communauté, écrit‑il, « qui, par l’association, vaincra le séparatisme[25] ».

*

Un mot de méthode avant d’entamer le récit. Afin d’éviter le piège téléologique et parce que la situation coloniale évolue très rapidement sous la IVe République, ce livre suit au plus près la chronologie des événements et ne convoque les témoignages rétrospectifs, quels qu’ils soient, qu’avec la plus extrême parcimonie, c’est‑à‑dire uniquement quand cela paraît indispensable à la juste compréhension des faits. François Mitterrand ayant toute sa vie retravaillé le récit de sa propre existence, en tordant la réalité de façon parfois stupéfiante, ses amis ayant avec application peaufiné sa légende et certains historiens l’ayant relayée avec complaisance, cette précaution m’a paru indispensable.

***

François Mitterrand, une carrière sous la IVe République. Repères chronologiques

1re législature (1946‑1951)

10 novembre 1946 : élections législatives. François Mitterrand élu député de la Nièvre

22 janvier – 22 octobre 1947 : ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre (gouvernement Paul Ramadier)

24 novembre 1947 – 26 juillet 1948 : ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre (gouvernement Robert Schuman)

26 juillet – 5 septembre 1948 : secrétaire d’État à la présidence du Conseil chargé de l’Information (gouvernement André Marie)

5 septembre – 10 septembre 1948 : secrétaire d’État à la présidence du Conseil (2e gouvernement Robert Schuman)

11 septembre 1948 – 28 octobre 1949 : secrétaire d’État à la présidence du Conseil (gouvernement Henri Queuille)

28 octobre 1949 – 11 juillet 1950 : François Mitterrand sans portefeuille ministériel

12 juillet 1950 – 9 mars 1951 : ministre de la France d’outre‑mer (gouvernement René Pleven)

10 mars – 10 juillet 1951 : ministre de la France d’outre‑mer (3e gouvernement Henri Queuille)

2e législature (1951‑1955)

17 juin 1951 : élections législatives. François Mitterrand réélu député de la Nièvre et devient président du groupe Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR) à l’Assemblée nationale

11 juillet 1951 – 20 janvier 1952 : François Mitterrand sans portefeuille ministériel

21 janvier – 7 mars 1952 : ministre d’État (1er gouvernement Edgar Faure)

8 mars 1952 – 27 juin 1953 : François Mitterrand sans portefeuille ministériel

28 juin – 5 septembre 1953 : ministre délégué au Conseil de l’Europe (gouvernement Joseph Laniel)

5 septembre 1953 : François Mitterrand démissionne du gouvernement Laniel

5 septembre 1953 – 18 juin 1954 : François Mitterrand sans portefeuille ministériel

8 novembre 1953 : François Mitterrand président de l’UDSR

19 juin 1954 – 22 février 1955 : ministre de l’Intérieur (gouvernement Pierre Mendès France)

23 février 1955 – 31 janvier 1956 : François Mitterrand sans portefeuille ministériel

3e législature (1956‑1958)

2 janvier 1956 : élections législatives. François Mitterrand réélu député de la Nièvre

1er février 1956 – 13 juin 1957 : ministre d’État, garde des Sceaux, chargé de la Justice (gouvernement Guy Mollet) 14 juin 1957 – novembre 1958 : François Mitterrand sans portefeuille ministériel

1er juin 1958 : Charles de Gaulle élu à la présidence du Conseil

23‑30 novembre 1958 : élections législatives. François Mitterrand perd son siège de député de la Nièvre

***

Notes

[1] Jean Lacouture, Mitterrand. Une histoire de Français, tome 1 : Les risques de l’escalade, Seuil, Paris, 1998, p. 163.

[2] Roland Cayrol, François Mitterrand, 1945‑1967, FNSP/ Cevipof, Paris, « Recherches », n° 5, 1967, p. 19.

[3] François Mitterrand, Ma part de vérité (1969), in Œuvres, tome 2, Belles Lettres, Paris, 2016, p. 360.

[4] François Mitterrand, « Où finit l’Occident » (28 mai 1952), Aux frontières de l’Union française, in Œuvres, tome 1, Belles Lettres, Paris, 2016, p. 216.

[5] « Interview de M. François Mitterrand, président de la République, accordée au magazine Globe publié le mercredi 13 mars 1986 », disponible sur <www. elysee.fr>.

[6] Jean‑Noël Jeanneney, « Introduction générale », in François Mitterrand, Œuvres, tome 1, op. cit., p. XI.

[7] Pierre Journoud, « Introduction », in ibid., p. 273.

[8] Ibid., p. 278‑279.

[9] Ibid., p. 265.

[10] Éric Duhamel, François Mitterrand. L’Unité d’un homme, Flammarion, Paris, 1998, p. 176.

[11] François Malye et Benjamin Stora, François Mitterrand et la guerre d’Algérie, Calmann‑Lévy, « Pluriel », Paris, 2012 [2010].

[12] Éric Duhamel, François Mitterrand, op. cit., p. 83.

[13] Ibid.

[14] François Malye et Benjamin Stora, François Mitterrand et la guerre d’Algérie, op. cit., p. 12.

[15] Ibid., p. 45.

[16] Voir notamment Thomas Deltombe, « François Mitterrand, précurseur de la Françafrique », in Thomas Borrel, Amzat Boukary‑ Yabara, Benoît Collombat et Thomas Deltombe (dir.), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Seuil, Paris, 2021, p. 153‑166.

[17] Voir notamment Raymond F. Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890‑1914, Columbia University Press, New York, 1961 ; Alice Conklin, A Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895‑1930, Stanford University Press, Stanford, 1997 ; Frederick Cooper, Decolonization and African Society. The Labor Question in French and British Africa, Cambridge University Press, New York, 1996 ; Frederick Cooper, Français et Africains ? Être citoyen au temps de la coloni‑ sation, Payot, Paris, 2014 ; Adria K. Lawrence, Imperial Rule and the Politics of Nationalism. Anti‑Colonial Protest in the French Empire, Cambridge University Press, Cambridge, 2013 ; Tony Chafer, La Fin de l’Empire français en Afrique de l’Ouest. Entre utopie et désillusion, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2019 ; Véronique Dimier, Le Gouvernement des colonies, regards croisés franco‑britanniques, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2004 ; Martin Shipway, Decolonization and its Impact. A Comparative Approach to the End of the Colonial Empires, Blackwell, Malden, 2008 ; Martin Thomas, The French Colonial Mind, vol. 1 et 2, University of Nebraska Press, Lincoln, 2011‑2012.

[18] Assemblée constituante, séance du 23 août 1946, Journal officiel de la République française [JORF], p. 3334.

[19] Frederick Cooper, Citizenship, Inequality and Difference. Historical Perspectives, Princeton University Press, Princeton, 2018, p. 117.

[20] Pierre Mendès France, « Esquisse d’une politique de l’Union française » (5 juin 1954), Revue politique et parlementaire, 56e année, tome ccxiii, avril‑juin 1954, p. 227.

[21] Pierre‑Henri Teitgen à l’Assemblée nationale, le 20 mars 1956, cité in Frederick Cooper, Français et Africains ?, op. cit., p. 248‑249.

[22] François Mitterrand, Présence française et abandon, in Œuvres, tome 1, op. cit., p. 451.

[23] Jean‑Paul Sartre, « Le colonialisme est un système », Les Temps modernes, n° 123, mars‑avril 1956. Ce texte a été réédité in Jean‑Paul Sartre, Situations V. Colonialisme et néo‑colonialisme, Gallimard, « Blanche », Paris, 1964 (le sous‑titre de ce dernier volume a été supprimé dans la dernière édition, en 2018). C’est à Sartre que Philippe Ardant attribue ainsi la paternité du terme (Philippe Ardant, « Le néo‑colonialisme. Thème, mythe et réalité », Revue française de science politique, vol. 15, n° 5, 1965, p. 837‑865).

[24] Colette et Francis Jeanson, L’Algérie hors la loi, Seuil, Paris, 1955, p. 136 (voir aussi le chapitre « Néo‑colonialisme »).

[25] François Mitterrand, Présence française et abandon, op. cit., p. 452