Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- L’amitié pour faire peuple (17/01)

- Chikirou : La nourriture est une affaire politique (16/01)

- Entretien avec Emmanuel Todd (16/01)

- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)

- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)

- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)

- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)

- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)

- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)

- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)

- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)

- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)

- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)

- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)

- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)

- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)

- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)

- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)

- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)

- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)

- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)

- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)

- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)

- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)

- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)

Liens

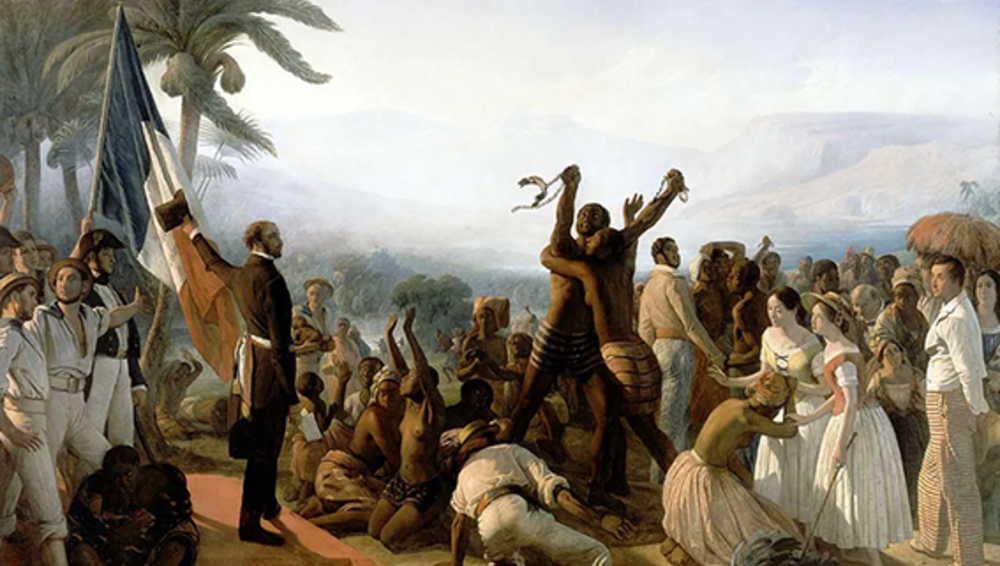

1825, l’impérialisme français rançonne Haïti et instaure le néocolonialisme

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Le 17 avril 1825, une ordonnance de Charles X impose à Haïti — le premier État du monde issu d’une révolution des esclaves — le paiement d’une rançon de 150 millions de francs or, pour « dédommager les anciens colons » en échange de la reconnaissance de l’indépendance du pays qui avait pourtant été acquise vingt ans auparavant, le 1er janvier 1804. Cette rançon enserre la République noire dans le cycle infernal des emprunts pour payer la dette, puis du remboursement des intérêts, dans une dépendance totale avec la puissance impériale qui ont des effets jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Un dossier conçu par Patrick Le Moal.

L’indépendance illusoire au prix de la double dette

À la Restauration, les anciens colons veulent reprendre le territoire, rétablir l’esclavage, mais la France sait que Haïti, dans laquelle maintenant la majorité de la population n’a pas connu l’esclavage, résistera jusqu’au bout. Elle choisit d’épuiser le pays libéré au moyen d’une rançon exorbitante.

À l’époque, dans les débats sur la fin de l’esclavage, il était envisagé l’indemnisation des colons esclavagistes. C’est ce qui s’est passé en Grande-Bretagne en 1833, en France en 1848. En 1825 la France n’en est pas là, elle veut laver l’affront, empêcher la contamination de l’aspiration à la liberté dans les autres colonies, reprendre pied dans la région 1, et punir ceux qui avaient osé se libérer seuls, en empêchant cet État-nation de se construire. La voracité impériale invente une sanction : faire payer aux anciens esclaves l’indemnisation des colons qu’ils ont chassés, et aliéner durablement l’État qui en est issu en favorisant le commerce avec la France ! Pour cela elle envoie une flotte de 14 navires armés qui vont imposer la dépendance néocoloniale.

Matières premières contre produits manufacturés

Les élites haïtiennes ont estimé que le pays épuisé par dix ans de guerre ne pouvait continuer à vivre en paria et que la reprise de la production de plantation et du commerce de type colonial allait permettre de rembourser la rançon. Au 19e siècle, 90 % des exportations vers la France sont des matières premières ou des produits de consommation comme le sucre. À l’inverse, les exportations françaises sont des produits manufacturés. Le café est le principal produit envoyé vers le port du Havre, auquel ajoute le bois vers les États-Unis après l’effondrement du prix du café.

La « double dette »

Les 150 millions de francs or représentent 300 % du PIB de 18252, à rembourser en cinq tranches annuelles de 30 millions de francs chacune. À lui seul le premier versement représente environ 6 fois les revenus du pays qui est donc obligé de souscrire un emprunt, que l’ordonnance impose de faire en France. Cet emprunt de 30 millions est diminué des 6 millions de frais bancaires (!) et bien sûr ouvre droit à des intérêts de 6 %. C’est la « double dette ».

En 1838, la dette est réduite à 90 millions, et l’échéancier allongé sur trente ans. En 1880, pour s’assurer du paiement, la France fonde la « Banque nationale d’Haïti », qu’elle contrôle entièrement. D’autres emprunts seront faits, en 1874, 18753, 1896 et 1910, dans les mêmes conditions draconiennes : Haïti va porter le fardeau du remboursement pendant 125 ans. L’indemnité prévue pour indemniser 12 000 anciens colons est rapidement récupérée par des intermédiaires financiers.

Les États-Unis imposent leur asservissement

Haïti est envahie par les États-Unis en 1914. Ils prennent le contrôle du pays, s’emparent des 500 000 dollars or de la banque nationale, puis des finances, imposent un nouvel emprunt en 1922, qui asservit financièrement le pays jusqu’en 1947.

À ces crimes s’ajoute un écocide : la déforestation du pays produite par son exploitation intensive, il ne reste que 2 % du couvert végétal ! Cet écocide est dû aux effets cumulatifs de l’utilisation massive du bois comme source d’énergie pour la production du sucre, puis de l’abattage et du brûlis pour créer les plantations de caféiers, et enfin du commerce du bois pour alimenter en matières premières le développement industriel notamment du textile et du cuir en Amérique et en Europe.

Le coût de la double dette peut être estimé, entre 21 et 115 milliards de dollars selon les auteurs, mais la destruction totale de la société par l’impérialisme, depuis l’esclavage jusqu’à aujourd’hui est, elle, incalculable.

- 1. C’est le moment de l’élaboration de la doctrine Monroe en 1823 par les USA.

- 2. Simon Henochsberg, « Dette publique et esclavage : le cas d’Haïti (1760-1915) », mémoire de maîtrise sous la direction de Thomas Piketty, 2016

- 3. Auprès du CIC.

---------------------------------------

L’abolition de l’esclavage au prix du sang

L’indépendance du pays, qui avait pris le nom que les indigènes autochtones donnaient à leur terre, avait été le fruit d’une longue lutte.

L’enjeu était majeur pour la France coloniale. Avec sa production de sucre, de café, d’indigo, le pays qui s’appelait alors Saint-Domingue en était le joyau, représentant à lui seul 20 % du PIB, le tiers de son commerce, et plus de la moitié du commerce mondial du café !

Si la Révolution française de 1789, en « désarticulant le système qui comprimait les classes et la société coloniale, en libérait la latente énergie » 1, elle ne s’est jamais posé la question de l’abolition de l’esclavage, et encore moins de la décolonisation. Les premiers débats concernaient seulement la citoyenneté des « libres de couleur », ces esclaves affranchis (environ 10 % de la population) qui possédaient eux-mêmes parfois des esclaves, contre les grands colons esclavagistes et les petits blancs qui défendaient le privilège de la couleur.

La révolte des esclaves de 1791

La révolte des esclaves de 1791 et la constitution d’une véritable armée impose par la guerre la liberté de toutes et tous contre les esclavagistes français, anglais et espagnols. Lorsque le représentant de la République française accorde l’abolition de l’esclavage dans l’île le 29 août 1793, il n’a pas le choix : c’est la seule manière de conserver la colonie. Cette abolition est avalisée par la Convention nationale quelques semaines plus tard, le 4 février 1794, mais la loi ne s’appliquera en fait… qu’à Saint-Domingue / Haïti.

La fin de l’esclavage défaite par Bonaparte

C’est cette anomalie que Bonaparte veut rectifier lorsqu’il envoie une expédition militaire de 23 000 hommes, pour appliquer la loi du 20 mai 1802 qui veut maintenir l’esclavage et la traite « des noirs et leur importation conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789 ». En prenant cette décision, il unifie les forces haïtiennes car « pour libérer une des classes de la société coloniale, il fallait les libérer toutes et pour les libérer toutes, il fallait libérer Saint-Domingue elle-même» 2. La seule solution pour maintenir l’abolition de l’esclavage était l’indépendance, qui sera acquise à la suite d’une nouvelle guerre de deux ans.

Les paysans rejettent le modèle des plantations, le système de production est modifié, la République porte assistance aux révolutions, offre l’asile à Simon Bolivar. Mais elle subit un embargo international, aucun pays ne la reconnaît, pas même la République américaine voisine, elle-même esclavagiste.