Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- A propos d’un courrier de la direction de la CGT à Mélenchon (21/01)

- Les patrons piquent une crise (20/01)

- Venezuela : quand l’éditocratie légitime l’impérialisme (19/01)

- Interview avec Sophia Chikirou, candidate à la mairie de Paris (19/01)

- Caisse de grève pour les agent·es du musée du Louvre (Intersyndicale Culture) (19/01)

- Comprendre le soulèvement en Iran (19/01)

- LES KURDES : HISTOIRE D’UNE NATION SANS ÉTAT (18/01)

- Manu Bompard sur BFM ce dimanche (18/01)

- Grigny, la fabrique de la banlieue (18/01)

- L’épuisement militant, une question stratégique [Podcast] (18/01)

- Hommage à El Hacen Diarra, mort dans le commissariat du 20ᵉ arrondissement de Paris (18/01)

- LA CHINE CONTRE LA MONDIALISATION ? avec Benjamin Burbaumer (17/01)

- L’amitié pour faire peuple (17/01)

- Chikirou : La nourriture est une affaire politique (16/01)

- Entretien avec Emmanuel Todd (16/01)

- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)

- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)

- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)

- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)

- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)

- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)

- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)

- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)

- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)

- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)

Liens

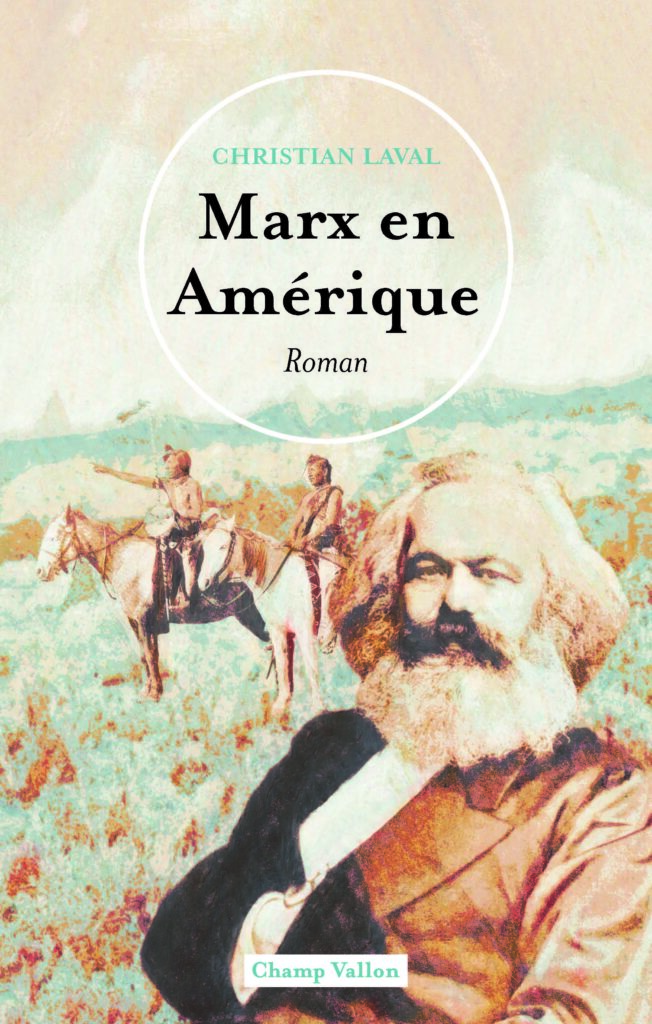

Christian Laval - Marx en Amérique

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

CHRISTIAN LAVAL Marx en Amérique - Champ Vallon

Karl Marx n’est pas mort le 14 mars 1883. Il a quitté Londres pour partager la vie des Iroquois sénécas. Il avait découvert leur démocratie exemplaire par la lecture de travaux ethnologiques, qui lui avaient donné l’envie de faire enfin l’expérience d’une autre vie. Ce désir longtemps mûri et cette fuite restée secrète grâce à la complicité de ses proches vont le transformer physiquement, affectivement, intellectuellement. Se faisant passer pour un ethnologue, il est adopté par un groupe sénéca, il se remarie avec une indienne, change de vie. Devenu chef guerrier, il n’hésite sur aucun moyen pour servir la résistance du peuple Sénéca. Ce nouveau Marx reste lié à son ami Engels et à sa fille Eleanor. Les retrouvailles tournent à la confrontation des mondes, au bord des chutes du Niagara, lieu plus tard d’une mort philosophique.

C’est un homme de notre temps qui s’adresse à nous. Un Marx inattendu, et qu’on attendait.

Christian Laval est sociologue et historien des idées politiques. Il a notamment écrit, avec Pierre Dardot, un livre de référence Marx, prénom : Karl (Gallimard, 2012). Marx en Amérique est son premier roman.

- Date de parution : 10 janvier 2025

- Format : 14 x 22 cm, 364 pages

- ISBN 979-10-267-1315-9

- Prix : 24 €

-----------------------------------------

Dans une uchronie où le théoricien du communisme n’est pas mort en 1883, le sociologue Christian Laval signe un roman qui l’imagine poursuivre son existence aux États-Unis dans la société des Indiens sénécas.

Et si Marx n’était pas mort à Londres le 14 mars 1883 ? S’il avait, avec quelques complicités, maquillé sa disparition pour entamer une nouvelle existence et vivre son rêve américain ? Pour son premier roman, l’universitaire Christian Laval, grand spécialiste de Karl Marx, opte pour l’uchronie. Il projette le philosophe chez les Sénécas, des Indiens iroquois, pour étudier leur société démocratique. À leur contact, Marx se régénère, interroge sa propre pensée, la confronte à la pratique. Naissent en lui des germes d’écologie, de féminisme et une figure qui tranche avec l’image du théoricien enfermé dans ses livres. Le Marx nouveau est arrivé.

Pourquoi avoir choisi de donner une dimension romanesque à Marx ?

Marx a très rarement été transformé en personnage de fiction. Il y a eu un film sur le jeune Marx (« le Jeune Karl Marx », de Raoul Peck – NDLR), des ouvrages qui l’évoquaient en arrière-fond, mais je dois être l’un des premiers à en faire un personnage romanesque. Sa propre vie a une dimension de fiction. Il a été exilé, pourchassé et persécuté. Marx est aussi le penseur, l’homme d’action, celui qui combat. Pour lui, l’imagination politique et révolutionnaire fait partie du mouvement de l’histoire. En faire un personnage imaginaire lui rend justice.

Avec la fiction, on peut aussi dire beaucoup de choses qu’on ne peut dévoiler et exprimer sur le mode théorique. J’ai voulu donner à Marx un supplément de vie, en faire un personnage de désir, vulnérable, sensible dans ses relations familiales et amicales. Il était capable de se projeter, d’aller toujours au-delà de son existence. J’ai voulu qu’il puisse anticiper sa vie. Il y a aussi des raisons plus intimes. Je voulais écrire un Marx capable de mettre en œuvre sa propre pensée dans sa vie.

Que vous permet l’uchronie ?

L’uchronie permet la réalisation d’un désir que Marx aurait pu avoir. Elle interroge sa transformation dans une société complètement différente de la sienne. Il est fasciné par la société iroquoise, au sein de laquelle des germes de pensée nouvelle auraient pu se développer et donner lieu à une pensée révolutionnaire différente. Au-delà de Marx, cela permet de se demander comment un Occidental peut développer une autre réflexion sur la vie et un autre rapport au passé. Le communisme pourrait passer par une reviviscence d’une forme archaïque de société. Il a un mouvement arrière où on revivifie des formes du passé pour les projeter vers l’avenir.

Vous plongez Marx dans le quotidien des Sénecas. Dans quelle mesure cela vous permet-il d’introduire une réflexion sur le colonialisme et le postcolonialisme ?

Marx découvre une société qu’on lui présente en voie de disparition, où le colonialisme détruit une forme de vie communautaire et agit comme un rouleau compresseur avec l’encerclement d’Indiens réduits à des poches et des réserves. Malgré cette force du colonialisme, il n’y a pas d’éradication totale des formes de vie antérieures. Elles peuvent même resurgir. C’est également un hommage à la résistance des colonisés. Mais ce Marx prend aussi position contre le rejet complet des apports du monde européen et de ses pensées d’émancipation. ; target="_blank" target="_blank">Les victimes de la colonisation peuvent s’en emparer. Au contraire du discours des décoloniaux radicaux qui estiment que tout ce qui vient de l’Occident doit être refusé, j’essaie de montrer des fécondations réciproques utiles.

Dans quelle mesure le Marx écologiste que vous décrivez concourt à l’inscrire dans la modernité ?

Le vrai Marx a manifesté à la fin de sa vie des préoccupations foncièrement écologistes. Dans ses derniers textes, Marx comprend que le capital n’épuise pas seulement les travailleurs dans sa logique d’accumulation, mais soumet aussi la nature à des processus d’épuisement de la terre. Le Marx de ce livre est un écologiste en pratique, pas seulement en pensée.

Quels auteurs et autrices vous ont inspiré ?

Le roman est plein de références à des œuvres littéraires souvent pointées comme des contre-exemples. Fenimore Cooper (« le Dernier des Mohicans » – NDLR) est vraiment ce que mon roman pointe comme un auteur colonialiste avec sa démarche paternaliste, jugeant de la cruauté ou de la noblesse des Indiens. Je me suis beaucoup appuyé sur des romans classiques comme « Robinson Crusoé » (de Daniel Defoe – NDLR) et « Robin des bois », de Walter Scott.

La pensée de Marx est imbibée de références littéraires. J’ai voulu évoquer sa passion avec un mimétisme où j’ai fait en sorte, comme avec l’arrivée impromptue du comte de Monte-Cristo, que tout ce qui se passe dans le roman ait un rapport avec la littérature. Le socialiste anglais William Morris a dit que la littérature avait une valeur révolutionnaire et qu’on pouvait inventer des utopies, faire passer une espérance à travers ses formes. Il a écrit « les Nouvelles de nulle part », un livre qui m’a beaucoup frappé.

Le roman est émaillé d’éléments biographiques et de théories marxistes. Quelle est sa part didactique et pédagogique ?

L’idée du récit de voyage et du roman philosophique est pour moi la plus importante. Sous une forme romanesque, on peut mettre en débat des idées avec des dialogues exprimant différents points de vue. Le didactisme concerne surtout les Iroquois. Ce roman est aussi un moyen de les faire connaître avec cette démocratie iroquoise. Aujourd’hui, ils sont très américanisés et il est impossible de faire de l’ethnologie. Se mettre à la place de Marx avec les connaissances du XIXe siècle permet de dire beaucoup de choses sur leur organisation sociale.

Et il y a bien sûr le socialisme, les rapports dans sa famille, la volonté de rendre justice à sa fille Tussy, un personnage extraordinaire, romanesque, avec un destin tragique. Elle est bizarrement oubliée malgré deux ou trois biographies essentielles qui n’ont pas été traduites. J’ai voulu montrer la complexité de leurs relations père-fille. Comme lui, elle est devenue révolutionnaire, mais elle a souffert de son côté despotique. Mon Marx romanesque est complexe, jamais fait d’une pièce. Ce livre montre ce qui, en lui, est plein de tensions, de contradictions, de souffrances physiques et morales. Marx était aussi un être vivant, tourmenté, agité par des préoccupations, des préjugés et des désirs. J’ai essayé de faire des personnages désirants comme nous le sommes aussi.

Ce Marx, est-ce vous ?

Non, ce n’est pas moi. Évidemment, il y a dans ce roman traversé de fantasmes l’idée qu’une autre vie est possible. C’est cela, le désir. En tant qu’être désirant, je peux dire que c’est un peu moi avec un fantasme de renaissance. Mais je ne revendique pas sa face obscure. Il y a néanmoins quelque chose de remarquable chez lui. Je ne peux me défaire de cette admiration pour sa critique impitoyable de l’ordre injuste dans lequel nous vivons et sa préfiguration d’une autre société possible. C’est ce qui nous permet de respirer. Sans cela, on étouffe. Sans critique ni préfiguration, nous sommes morts.

Marx en Amérique, de Christian Laval, Champ Vallon, 364 pages, 24 euros