Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

Liens

Adolph Joffé: «Le premier gouvernement prolétarien» (1919) et sa «lettre d’adieu» de 1927

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Par Adolph Joffé

Adolph Abramovitch Joffé est né le 10 octobre 1883 à Simferopol, en Crimée, au sein de l’Empire russe. Dès l’école secondaire, il s’engage aux côtés des sociaux-démocrates russes. Il adhère formellement Parti ouvrier social-démocrate russe (POSDR) en 1903, organisation créée en 1898. En 1904, il est envoyé à Bakou (Azerbaïdjan), région pétrolière devenant une capitale ouvrière. Joffé est recherché par la police du tsar, l’Okhrana, il doit s’enfuir et retourna à Moscou, puis fut contraint à l’exil. Il revient à Moscou dès les débuts de la Révolution de 1905 et, à nouveau, il se retrouve sur la voie de l’exil. En 1906, les autorités allemandes le pressent de quitter le territoire de l’Allemagne. Il va rejoindre Vienne où il fait des études de médecine et se lie avec Alfred Adler, un pionnier de la psychanalyse. Conjointement, il collabore entre 1908 à 1912 avec Trotsky pour éditer la Pravda et la soutenir financièrement en faisant appel à sa famille qui disposait de ressources financières. Son pseudonyme, étant donné l’obligation d’être clandestin face à la répression du régime tsariste, renvoie à se origine: «le Criméen» (V. Krymsky). En 1912, lors d’une visite à Odessa, il se fait arrêter. Il est emprisonné durant 10 mois puis «envoyé» en Sibérie. Le profil de Joffé est révélateur de la trajectoire et de la formation d’une «diaspora révolutionnaire» qui tranchait, par ses expériences et ss connaissances, avec l’essentiel des militants de la IIe Internationale, bien que ces militants soient en nombre restreint par rapport aux problèmes fort complexes et difficultés auxquels ils devront s’affronter dès février 1917.

Dès février 1917, Joffé, libéré, rejoint la Crimée. De là, il est envoyé par le courant social-démocrate à Petrograd. Face au processus socio-politique de radicalisation, il rejoint, dans un premier temps, le réseau de Trotsky, portant le nom de Mezhraiontsy (rayons interdistricts) – un petit courant qui se constitua en 1913 et a réuni, entre autres, des exilés sociaux-démocrates opposés à la guerre. Ainsi, aux côtés de Trotsky, de Joffé, on retrouve des militants tels que Anatoly Lunacharsky, Moisei Uritsky, David Riazanov, V. Volodarsky, Dmitry Manuilsky et Sergey Ezhov (Tsederbaum). Entre mai-juin 1917, ils forment un bloc avec les bolcheviks, puis fusionnent avec les bolcheviks lors du Congrès du POSDR.

En octobre 1917, Joffé soutient la position de Lénine face aux «hésitations» de Kamenev et de Zinoviev sur la question du pouvoir, du gouvernement, au moment où un vide de pouvoir institutionnel (gouvernement provisoire) était manifeste et où les effets de la guerre sur la troupe (paysanne) étaient délétères, alors que la dialectique révolution-contre-révolution (interne et internationale) reprenait toute sa vigueur. Joffé va assumer la fonction de président du Comité révolutionnaire militaire de Petrograd. Après le 25-26 octobre, il partagera les options de Lénine et Trotsky. Quant à la signature de la Paix de Brest-Litovsk, il n’était pas favorable à une signature, en février 1918, d’un «traité de paix permanente»; il n’avait qu’une voix consultative. L’anecdote ayant trait à la discussion qu’il eut, lors des négociations, avec le représentant de l’empire austro-hongrois, vacillant, Ottokar Theobald Otto Maria, comte de Czernin von und zu Chudenitz, ministre des Affaires étrangères de 1916 à 1918, est fort révélatrice. Dans ses mémoires, après avoir souligné que Joffé était juif, le comte lui attribue une grande intelligence et une attitude de gentleman. Ce dernier lui déclare, avec un politesse exquise: «J’espère beaucoup que nous soyons capable de stimuler la révolution dans votre pays!»

Lorsque le gouvernement des «commissaires du peuple» se déplaça de Petrograd à Moscou, il resta à Petrograd. Il assuma une fonction de représentant diplomatique en Allemagne, dont il connaissait parfaitement la langue, d’avril 1918 à novembre 1918, et signa le traité complémentaire de paix entre l’Allemagne et la «Russie des soviets» en août 1918. Une fois de plus, il fut expulsé d’Allemagne la veille du soulèvement de novembre 1918, accusé d’organiser «un soulèvement communiste». En 1919, il ne fut pas réélu au Comité central lors du VIIIe Congrès du Parti communiste de Russie en mars 1919. Après avoir occupé un poste de «commissaire» en Ukraine, il assuma des charges diplomatique et signa une série de traités de paix qui devaient, pour faire court, assurer une certaine stabilité au plan géopolitique pour le «récent pouvoir soviétique» qui faisait face à une vive offensive protéenne à l’intérieur et au plan international, dans un contexte de crise socio-économique d’ampleur. Il put scruter les mécanismes des conférences dites de paix, telle que l’a illustré la Conférence de Gênes de 1922 (avril-mai) dont l’axe pour les puissances dominantes consistait à «reconstruire» l’Europe centrale et de l’est et, dans ce cadre, «régler» les rapports avec «le régime bolchevik». Il publia à ce propos un bref livre fort instructif. En 1923, il chaperonnera un accord entre le PC chinois et la «force nationaliste» représentée par le Kuomintang, dont Sun Yat Tsen était le dirigeant incontesté. Puis, il s’attela à un accord entre l’URSS (formellement créée en 1922) et le Japon, qui n’aboutit pas. La maladie le frappait plus durement. Néanmoins, il représenta le gouvernement de l’URSS au Royaume-Uni en 1924, puis en Autriche entre 1924 et 1926. Sa santé déclinante et ses désaccords de fond avec la fraction dominante de la direction du Parti et du gouvernement vont le contraindre à renoncer à ces tâches.

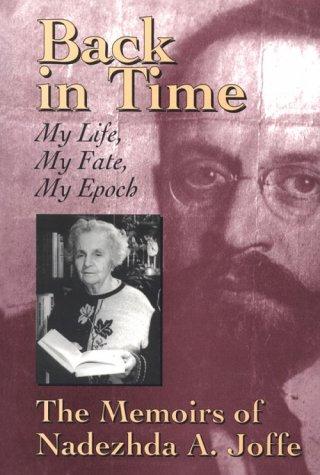

Dès la création de l’Opposition de gauche, en 1923, Joffé la rejoint; de facto, Trotsky en est l’animateur. La direction stalinisée du PCUS fit obstacle à la possibilité que Joffé, gravement malade, soit soigné en dehors de l’URSS. Dans ces circonstances désolantes, Joffé envoie une «lettre d’adieu» à Trotsky (voir ci-dessous), avant de mettre fin à ses jours. Cette «lettre d’adieu» a été saisie par la police politique. Des extraits «sélectifs» ont été utilisés par les staliniens pour discréditer Joffé comme Trotsky. Ce dernier a prononcé son dernier discours public en URSS à l’occasion de l’éloge funèbre de son ami et camarade lors de ses funérailles. Maria Joffé, sa femme, fut condamnée et envoyée en prison puis au camp. Elle survécut. Suite à sa libération, elle composa ses mémoires, un texte émouvant, titré: One Long Night: A Tale of Truth (Ed. New Park Publications, 1978). Sa fille Nadezhda A. Joffé a réuni ses souvenirs et rédigé un ouvrage saisissant: Back in Time: My Life, My Fate, My Epoch: The Memoirs of Nadezhda A. Joffé, publié en anglais par Labor Publication en 1994.

Dès la création de l’Opposition de gauche, en 1923, Joffé la rejoint; de facto, Trotsky en est l’animateur. La direction stalinisée du PCUS fit obstacle à la possibilité que Joffé, gravement malade, soit soigné en dehors de l’URSS. Dans ces circonstances désolantes, Joffé envoie une «lettre d’adieu» à Trotsky (voir ci-dessous), avant de mettre fin à ses jours. Cette «lettre d’adieu» a été saisie par la police politique. Des extraits «sélectifs» ont été utilisés par les staliniens pour discréditer Joffé comme Trotsky. Ce dernier a prononcé son dernier discours public en URSS à l’occasion de l’éloge funèbre de son ami et camarade lors de ses funérailles. Maria Joffé, sa femme, fut condamnée et envoyée en prison puis au camp. Elle survécut. Suite à sa libération, elle composa ses mémoires, un texte émouvant, titré: One Long Night: A Tale of Truth (Ed. New Park Publications, 1978). Sa fille Nadezhda A. Joffé a réuni ses souvenirs et rédigé un ouvrage saisissant: Back in Time: My Life, My Fate, My Epoch: The Memoirs of Nadezhda A. Joffé, publié en anglais par Labor Publication en 1994.

Quiconque connaît effectivement cette histoire et peut donc en saisir la dimension tragique historique et personnelle devrait savoir cultiver une décence, une retenue dans l’utilisation d’une référence au drame complexe d’Adolph Joffé lors d’une cérémonie présente d’hommage à «l’un des nôtres». Ne pas le faire transforme cette «trace» (Ernest Bloch) en un boniment. Regrettable, mais la filouterie intellectuelle est répandue.

Nous publions ci-dessous deux textes de Joffé qui traduisent à la fois le «moment» de la victoire révolutionnaire (1919) et la gangrène de la contre-révolution (1927). (C.A. Udry)

*****

Le premier gouvernement prolétarien

Dans le brasier ardent de la révolution, dans ces moments où le mouvement créateur des masses revêt la force exceptionnelle et grandiose d’un élément, il est extraordinairement difficile de décrire en détail le cours des événements ; il devient même difficile de se rappeler des épisodes isolés pour préciser leur enchaînement, pour les situer en quelque sorte chronologiquement.

Je me souviens entre autre que, quand dans un cercle de camarades qui, dès la première minute, n’avaient cessé d’être à la tête de la révolution, on voulut un jour rechercher qui avait le premier imaginé l’appellation de « commissaire du peuple » et de « Conseil des commissaires du peuple », ce ne fut qu’après une longue discussion et un laborieux échange de souvenirs que l’on réussit a établir que ces appellations avaient été proposées par L. D. Trotsky.

Non seulement, en effet, les événements eux-mêmes, mais encore les propositions isolées, les décisions, etc., paraissaient émaner non de personnes déterminées mais de toute la masse révolutionnaire, du développement même de la révolution, considérée sous un aspect d’élément.

Ceci est notamment vrai au premier chef pour une organisation telle que le comité révolutionnaire de guerre, qui, d’organe de défense de la révolution, devint très rapidement l’appareil organisateur de cette même révolution et, lors du sabotage général pratiqué par l’ancien appareil étatique, devint l’unique gouvernement, réunissant en son sein toutes les fonctions du pouvoir. Cette situation fut sans doute de très courte durée, car la révolution prolétarienne réussit rapidement à briser le sabotage et à mettre en mouvement son nouvel appareil. Mais il y eut un moment pendant la révolution où il n’exista aucun appareil d’État et où tout le travail de l’État fut exécuté par le comité révolutionnaire de guerre, qui a droit par conséquent à l’appellation de premier gouvernement prolétarien révolutionnaire.

L’idée de la création d’un comité révolutionnaire de guerre surgit pour la première fois lors des journées de Kornilov. L’aventure tentée par Kornilov était dirigée principalement contre les Soviets.

Le gouvernement menchevik et socialiste-révolutionnaire de Kérensky [membre du Parti socialiste-révolutionnaire, plusieurs fois ministre après la révolution de Février 1917; chef du gouvernement provisoire à partir de juillet 1917, il fait le choix de continuer la guerre au nom du respect de la Triple Alliance] hésitait entre la révolution et la contre-révolution : certains soupçonnaient même Kérensky, tombé entièrement sous l’influence des généraux tsaristes qui l’entouraient et le flattaient cyniquement, de se trouver au quartier général avec Kornilov et sa suite. Et même, le Comité Exécutif Central panrusse des soviets des députés ouvriers et soldats qui était alors encore entièrement sous l’influence des mencheviks et des socialistes-révolutionnaires de droite, fut obligé, sous la poussée exercée d’en bas d’intervenir pour défendre la révolution. C’est ainsi qu’il créa le Comité révolutionnaire de guerre, organisation de combat semi-militaire, destinée précisément à assurer la défense de la révolution. Aussitôt, partout en province et sur les différents fronts, furent constitués, d’après ce type, des comités révolutionnaires de guerre locaux.

Grâce à la politique incertaine et hésitante des mencheviks et des socialistes-révolutionnaires dans tous ces comités révolutionnaires de guerre, les bolcheviks y conquirent un rôle dominant, bien qu’ils fussent alors encore partout en minorité. Ce fait augmentait considérablement leur prestige aux yeux des masses.

Or, comme les comités révolutionnaires de guerre réussirent à assurer le succès de la révolution et que l’aventure Kornilov aboutit a un échec honteux, ils acquirent, en tant que type d’organisation soviétiste de combat, une immense popularité.

Quand le soviet de Pétrograd devint bolcheviste, il fut clair qu’il fallait s’attendre à une nouvelle insurrection révolutionnaire dans un délai des plus rapprochés ; il était en effet évident que ni le gouvernement petit bourgeois de Kérensky, ni le Comité exécutif central panrusse menchevik et socialiste-révolutionnaire ne pouvaient souffrir l’existence de la menace permanente qu’était pour eux le soviet révolutionnaire de Pétrograd. Il était manifeste qu’ils mettraient a profit la première occasion qui pourrait se présenter pour tenter de l’anéantir. C’est pourquoi une décision du Comité exécutif du soviet de Pétrograd institua derechef un Comité révolutionnaire de guerre.

Ce fut le printemps de la révolution prolétarienne. Pleins d’énergie et de force, animés d’une foi profonde en eux et en leur victoire, le prolétariat et la garnison de Pétrograd, qui étaient presque entièrement bolchevistes, se préparaient fébrilement au combat.

Les orateurs bolchevistes parlaient déjà ouvertement d’une nouvelle étape de la révolution. A des meetings auxquels assistaient des dizaines de milliers d’auditeurs, le président du soviet de Pétrograd, L. D. Trotsky, réussissait a provoquer chez les ouvriers et les soldats un véritable délire, et tous, comme un seul homme, juraient de ne pas reculer d’un pas au moment du combat inévitable et décisif. Et il était évident que ce serment serait tenu. Les représentants des partis au pouvoir le comprenaient d’ailleurs fort bien.

A une séance du Comité exécutif panrusse des soviets, Tsereteli, alors ministre, disait, au cours d’une conversation privée, à l’auteur de ces lignes : « Vous aurez la victoire ; maintenant, cela ne saurait faire aucun doute. Mais cela n’empêche pas que, bien ou mal, nous avons tenu tout de même six mois. Si vous tenez seulement six semaines, je reconnaîtrai que vous avez raison. » Il s’est écoulé deux ans ; nous ne faisons pas que tenir ; nous nous affermissons de jour en jour et acquérons toujours de nouveaux alliés.

Le Congrès national des soviets des députés, ouvriers et soldats avait été fixé au 25 octobre (7 novembre). On prévoyait que les bolcheviks y auraient la majorité. Les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires, pour sauver leur situation, tentèrent d’ajourner le congrès. Mais les soviets provinciaux ne se soumirent pas à la décision du Comité exécutif central panrusse et adhérèrent à la proposition du soviet de Pétrograd, aux termes de laquelle le congrès devait se réunir à la date primitivement fixée.

Les députés se réunirent donc et, effectivement, presque tous étaient bolcheviks et socialistes-révolutionnaires de gauche. Le conflit eut vite fait de mûrir. La nuit du 24 au 25 apparût comme devant être décisive.

Cette nuit-la on vit, dans les murs de Smolny [Institut Smolny, institution pour jeunes filles nobles devenue le quartier général des bolcheviks], les camarades Lénine et Zinoviev, qui, depuis les journées de juillet étaient contraints de se cacher. C’est là que, dans une petite chambre du second étage, siégeait presque en permanence le Comité central du Parti communiste russe. Il décida de déléguer, en qualité de représentants au Comité révolutionnaire de guerre, le défunt camarade Ouritsky et l’auteur de cet article, qui devint peu après président du comité.

Le Comité révolutionnaire de guerre siégeait, au troisième étage, dans la chambre n° 75, si je ne me trompe. A côté se trouvait l’état-major qui ne comprenait alors exclusivement que des camarades communistes et socialistes-révolutionnaires de gauche qui prenaient part au travail d’ordre militaire : il n’y avait pas encore de spécialistes militaires. Mais le travail essentiel à ce moment avait lieu non pas au Comité révolutionnaire de guerre, mais dans les rayons ouvriers [subdivisions territoriales, le terme administratif a été introduit lors de la réforme de l’administration soviétique de 1923-1929] et dans les Casernes des régiments.

Le 24 au soir, tous les téléphones de Smolny et ceux des personnes qui se trouvaient en rapport avec Smolny, furent coupés ; c’était la déclaration de guerre.

Aussitôt, le Comité révolutionnaire de guerre donna l’ordre d’occuper la station téléphonique centrale, ce qui fut fait sans la moindre effusion de sang.

Du moment que l’opération était commencée, il fallait la poursuivre. L’une après l’autre, les diverses institutions gouvernementales de première importance furent occupées. Nulle part il n’y eût de résistance, sauf au Palais d’Hiver, siège du gouvernement provisoire, où le bataillon de femmes qui s’y trouvait retranché, ouvrit le feu.

Six soldats révolutionnaires furent tués. Pas une seule femme ne fut atteinte. Ces six héros furent ainsi les seules victimes de la révolution prolétarienne… Anticipant sur le cours de ce récit, je tiens à noter ici, pour caractériser les dispositions humanitaires et bienveillantes des ouvriers et des soldats envers leurs ennemis pendant ces premières journées de la révolution, que, quand quelques jours après ces événements, les représentants de la garnison et des ouvriers vinrent au Comité révolutionnaire de guerre pour solliciter qu’une décision fût prise au sujet des bataillons de femmes et que l’auteur de ces notes leur eût demandé ce qu’ils étaient, eux, d’avis d’en faire, ils répondirent, malgré l’hostilité qui n’avait jamais cessé de régner chez les soldats a l’égard de celte « invention » de Kérensky : « Leur remettre des jupons et les renvoyer dans leurs foyers ». Et il fut ainsi fait. On s’amusa fort au Comité révolutionnaire de guerre à chercher des vêtements de femmes… en si grande quantité ; on s’amusa d’autant plus qu’il fallut habiller une partie des femmes-soldats en pensionnaires de l’ex-institut Smolny — des costumes d’uniforme ayant été trouvés en effet dans les sous-sols et que, ma foi, ce travestissement n’avait rien de martial, sans compter que pour beaucoup il était un peu court…

L’impression qui se dégagea de la lutte soutenue pendant cette nuit décisive fut en somme que c’était le gouvernement provisoire qui avait attaqué, et la révolution qui s’était défendue. Quand toutes les principales institutions d’Etat à Pétrograd furent entre les mains des insurgés et qu’aucun des régiments de la garnison de Pétrograd n’eût accepté d’intervenir contre les insurgés, mais au contraire quand tous ces régiments furent passés de notre côté, commencèrent à arriver les communications de la banlieue ; c’étaient « les junkers qui de Pavlovsk marchaient sur Pétrograd », c’était «tels et tels régiments qui s’avançaient de Tsarskoïé [ville de résidence d’été du tsar au sud de Saint-Pétersbourg] et de Krasnoïé [ville de villégiature au sud de Saint-Pétersbourg]». etc., etc. Mais quand ces régiments, après être entrés en contact avec les bataillons rouges qui s’avançaient à leur rencontre ou bien eurent rebroussé chemin, ou bien furent passés du côté des bataillons rouges, il devint évident que la révolution avait vaincu.

Le Comité central du Parti communiste russe, réuni de nouveau ù l’aube, put s’en convaincre. Et ce fut précisément un de ceux qui avaient été opposés à l’insurrection, L. B. Kamenev, qui, le premier, fit observer : « Eh bien ! Puisque c’est fait, il faut former un ministère ». Et c’est alors que fut constitué le premier Conseil des commissaires du peuple.

Dans la journée s’ouvrit le congrès qui sanctionna presque unanimement tout ce qui venait de se passer et accepta à l’unanimité les fameux décrets sur la paix et sur la terre.

Le pouvoir était créé, mais il n’y avait pas d’appareil du pouvoir. Dans toutes les institutions, c’était le sabotage. Partout, dans les ministères il n’y avait que les huissiers et le personnel subalterne qui, seuls, fussent restés a leur poste.

Adolph Joffé

Pendant que les commissaires du peuple, nouvellement élus, luttaient contre ce sabotage et organisaient leurs commissariats, le Comité révolutionnaire de guerre avait affaire avec des centaines et des milliers de visiteurs, dont la queue emplissait non seulement les corridors, mais encore les escaliers. Deux ou trois secrétaires et quelques dactylographes constituaient tout l’appareil du Comité révolutionnaire de guerre ; aussi ses membres étaient-ils pris pendant vingt-quatre heures d’horloge sans discontinuer par l’interrogatoire des visiteurs et la solution, séance tenante, de toutes les affaires qui leur étaient ainsi directement soumises. Et l’on s’adressait au Comité révolutionnaire de guerre pour les questions les plus diverses et… les plus inattendues. C’était le bourgeois apeuré qui venait humblement demander un certificat qui mit son logement hors de danger ; les étrangers sollicitaient l’autorisation de partir : les ouvriers qui avaient pris en mains la direction des usines réclamaient tantôt des fonds, tantôt des directives et des indications ; c’était un défilé ininterrompu de femmes du monde, d’étudiants, d’officiers, de fonctionnaires, et chacun venait présenter sa requête. Enfin, on amenait des suspects de contre-révolution que l’on venait d’arrêter. Pour l’examen de cette dernière catégorie d’affaires on constitua, sous la direction du camarade Dzerjinsky, une section spéciale, qui devait être l’embryon de la future Commission extraordinaire pour la lutte contre la contre-révolution. En dépit du sabotage pratiqué dans toutes les institutions, Pétrograd voulait manger, Pétrograd voulait vivre, et le Comité révolutionnaire de guerre dut encore chauffer, éclairer, alimenter, ravitailler… L’organisation professionnelle des cheminots, le « Vikjel » qui, déjà pendant le régime Kérensky, ayant émis la prétention d’avoir le droit de participer à la constitution du gouvernement, essayait derechef de s’immiscer dans cette question, et le Comité révolutionnaire de guerre eut également pas mal de fil à retordre de ce côté.

Dans cet atmosphère incroyablement surchauffée, au milieu de ce brouhaha et de cette agitation ininterrompue, c’est à peine si l’on avait la possibilité de noter les divers épisodes de l’activité du comité révolutionnaire de guerre et ce n’est que de temps à autre que certains de ces épisodes étaient remarqués, faisant d’ailleurs sensation dans une certaine mesure.

Parmi ces derniers, on peut citer notamment la démarche que firent au comité révolutionnaire de guerre nos savants les plus éminents, membres de l’Académie des Sciences, qui vinrent solliciter à titre de personnalités, selon l’expression dont ils se servirent « apolitiques », la mise en liberté des ministres du gouvernement provisoire.

La majorité des membres du comité révolutionnaire de guerre ayant autrefois passé de longues années de leur existence dans les prisons ou dans les bagnes tsaristes, cette démarche leur fit se poser cette question toute naturelle : pourquoi les savants « apolitiques » n’étaient-ils pas alors intervenus aussi auprès du gouvernement du tsar ? La mise en liberté des ministres arrêtés ne fut pas accordée, mais la requête relative à l’amélioration des conditions de leur détention reçut la plus entière satisfaction.

Le Comité révolutionnaire de guerre connut des minutes d’anxiété pendant l’offensive contre Pétrograd de Kérensky et de Krasnov. La direction de la défense s’opérait essentiellement sur le front même ; le rôle du Comité révolutionnaire de guerre où se succédaient sans interruption les représentants des régiments et de la garde rouge (l’Armée rouge n’existait pas encore) consistait surtout à aplanir tous les malentendus. On était informé par exemple qu’à tel endroit étaient arrivés des caissons sans canons ou inversement des canons sans munitions ; là, c’était l’artillerie qui était dépourvue de couverture, là encore c’était un détachement qui s’était égaré et ne savait pas sur quelle localité se diriger. Il fallait recueillir sur l’heure tous les renseignements nécessaires et ensuite prendre des mesures d’urgence. Mais le plus souvent, il fallait calmer la panique qui venait de se répandre à tel ou tel endroit.

A ce point de vue, le fait même qu’à Smolny, nuit et jour des camarades travaillaient et étaient toujours prêts à prendre les mesures réclamées par les circonstances, contribuait dans une très large mesure à rassurer les délégués du front.

Tel d’entre eux, arrivé la tête tout à fait à l’envers, repartait complètement réconforté. Je vois encore comme s’il était devant moi un commandant plus nerveux encore que les autres qu’il avait fallu sermonner longuement avant d’arriver à lui faire comprendre que ce désarroi était on ne peut plus normal dans les conditions où l’on se trouvait, vu l’absence de tout appareil militaire, mais que, malgré cela, nous aurions la victoire parce que les masses étaient avec nous : — « Oui, camarades, conclut-il énergiquement, c’était encore pire pendant la révolution française ; des régiments entiers se rendaient les uns aux autres »….

Peu à peu, le travail s’organisait et le comité révolutionnaire de guerre se voyait au fur et à mesure déchargé ; une partie des affaires était transmise par lui à d’autres institutions qui commençaient à fonctionner et où il nommait ses commissaires ; d’autre part aussi, les commissaires du peuple réussissaient progressivement à triompher du sabotage ou à renouveler leur personnel. Le travail se répartit ainsi petit à petit entre les différents commissariats et le comité révolutionnaire de guerre, devenu inutile, fut dissous.

Le Comité révolutionnaire de guerre a été effectivement un gouvernement prolétarien. Il a été essentiellement l’organe exécutif du prolétariat, car toute la masse révolutionnaire a pris part immédiatement à son travail.

Dans le feu de la Révolution, il a forgé les armes nécessaires pour les combats ultérieurs et réalisé, ce faisant, la force créatrice du prolétariat. C’est si vrai qu’il est même difficile de préciser ce que firent, durant ces journées, tels ou tels camarades en particulier. La révolution tout entière agissait par chacun ; tous, intimement confondus en un tout unique, combattaient et créaient ; une même et seule volonté de vaincre animait les travailleurs, et c’est pourquoi la révolution vainquit.

A. JOFFE. Pétrograd, 25 octobre 1919 (Ce texte est paru en français dans le numéro 6 du Bulletin communiste, le 22 avril 1920)

*****

A Léon Trotsky

Cher Léon Davidovitch,

Toute ma vie j’ai été d’avis qu’un homme politique devait comprendre lorsque le moment était venu de s’en aller ainsi qu’un acteur quitte la scène et qu’il vaut mieux pour lui s’en aller trop tôt que trop tard.

Pendant plus de trente ans j’ai admis l’idée que la vie humaine n’a de signification qu’aussi longtemps et dans la mesure où elle est au service de quelque chose d’infini. Pour nous, l’humanité est cet infini. Tout le reste est fini, et travailler pour ce reste n’a pas de sens. Même si l’humanité devait un jour connaître une signification placée au-dessus d’elle-même, celle-ci ne deviendrait claire que dans un avenir si éloigné que pour nous l’humanité serait néanmoins quelque chose de complètement infini. Si on croit, comme je le fais, au progrès, on peut admettre que lorsque l’heure viendra pour notre planète de disparaître, l’humanité aura longtemps avant trouvé le moyen d’émigrer et de s’installer sur des planètes plus jeunes. C’est dans cette conception que j’ai, jour après jour, placé le sens de la vie. Et quand je regarde aujourd’hui mon passé, les vingt-sept années que j’ai passées dans les rangs de notre parti, je crois pouvoir dire avec raison que, tout le long de ma vie consciente, je suis resté fidèle à cette philosophie. J’ai toujours vécu suivant le précepte : travaille et combat pour le bien de l’humanité. Aussi je crois pouvoir dire à bon droit que chaque jour de ma vie a eu son sens.

Mais il me semble maintenant que le temps est venu où ma vie perd son sens, et c’est pourquoi je me sens le devoir d’y mettre fin.

Depuis plusieurs années, les dirigeants actuels de notre parti, fidèles à leur orientation de ne donner aux membres de l’opposition aucun travail, ne m’ont permis aucune activité, ni en politique, ni dans le travail soviétique, qui corresponde à mes aptitudes. Depuis un an, comme vous le savez, le bureau politique m’a interdit, en tant qu’adhérent de l’opposition, tout travail politique. Ma santé n’a pas cessé d’empirer. Le 20 septembre, pour des raisons inconnues de moi, la commission médicale du comité central m’a fait examiner par des spécialistes. Ceux-ci m’ont déclaré catégoriquement que ma santé était bien pire que je ne le supposais, et que je ne devais pas passer un jour de plus à Moscou, ni rester une heure de plus sans traitement, mais que je devais immédiatement partir pour l’étranger, dans un sanatorium convenable.

A ma question directe ; « Quelle chance ai-je de guérir à l’étranger, et ne puis-je pas me faire traiter en Russie sans abandonner mon travail », les médecins et assistants, le médecin en activité du comité central, le camarade Abrossov, un autre médecin communiste et le directeur de l’hôpital du Kremlin m’ont répondu unanimement que les sanatoriums russes ne pouvaient absolument pas me soigner, et que je devais subir un traitement à l’Ouest. Ils ajoutèrent que si je suivais leurs conseils, je n’en serais pas moins sans aucun doute hors d’état de travailler pour une longue période.

Après quoi, la commission médicale du comité central, bien qu’elle eût décidé de m’examiner de sa propre initiative, n’entreprit aucune démarche, ni pour mon départ à l’étranger, ni pour mon traitement dans le pays. Au contraire, le pharmacien du Kremlin, qui, jusqu’ici, m’avait fourni les remèdes qui m’étaient prescrits, se vit interdire de le faire. J’étais ainsi privé des remèdes gratuits dont j’avais bénéficié jusque-là. Cela arriva, semble-t-il, au moment où le groupe qui se trouve au pouvoir commença à appliquer sa solution contre les camarades de l’opposition : frapper l’opposition au ventre.

Tant que j’étais assez bien pour travailler, tout cela m’importait peu ; mais comme j’allais de mal en pis, ma femme s’adressa à la commission médicale du comité central, et, personnellement, au docteur Semachko, qui a toujours affirmé publiquement qu’il ne fallait rien négliger pour » sauver la vieille garde » ; mais elle n’obtint pas de réponse, et tout ce qu’elle put faire fut d’obtenir un extrait de la décision de la commission. On y énumérait mes maladies chroniques, et on y affirmait que je devais pour un an environ me rendre dans un sanatorium comme celui du professeur Riedländer. » Il y a maintenant huit jours que j’ai dû m’aliter définitivement, car mes maux chroniques, dans de telles circonstances, se sont naturellement fortement aggravés, et surtout le pire d’entre eux, ma vieille polynévrite, qui est redevenue aiguë, me causant des souffrances presque intolérables, et m’empêchant même de marcher.

Depuis neuf jours je suis resté sans aucun traitement, et la question de mon voyage à l’étranger n’a pas été reprise. Aucun des médecins du comité central ne m’a visité. Le professeur Davidenko et le docteur Levine, qui ont été appelés à mon chevet, m’ont prescrit des bagatelles, qui manifestement ne peuvent guérir, et ont reconnu qu’on ne pouvait rien faire et qu’un voyage à l’étranger était urgent. Le docteur Levine a dit à ma femme que la question s’aggravait du fait que la commission pensait évidemment que ma femme voudrait m’accompagner, » ce qui rendrait l’affaire trop coûteuse « . Ma femme répondit que, en dépit de l’état lamentable dans lequel je me trouvais, elle n’insisterait pas pour m’accompagner, ni elle, ni personne. Le docteur Levine nous assura alors que, dans ces conditions, l’affaire pourrait être réglée. Il m’a répété aujourd’hui que les médecins ne pouvaient rien faire, que le seul remède qui restait était mon départ immédiat pour l’étranger. Puis, ce soir, le médecin du comité central, le camarade Potiomkrine, a notifié à ma femme la décision de la commission médicale du comité central de ne pas m’envoyer à l’étranger, mais de me soigner en Russie. La raison en était que les spécialistes prévoyaient un long traitement à l’étranger et estimaient un court séjour inutile, mais que le comité central ne pouvait donner plus de 1000 dollars pour mon traitement et estimait impossible de donner plus.

Lors de mon séjour à l’étranger il y a quelque temps, j’ai reçu une offre de 20 000 dollars pour l’édition de mes mémoires ; mais comme ceux-ci doivent passer par la censure du bureau politique, et comme je sais combien, dans notre pays, on falsifie l’histoire du parti et de la révolution, ,je ne veux pas prêter la main à une telle falsification. Tout le travail de censure du bureau politique aurait consisté à m’interdire une appréciation véridique des personnes et de leurs actes – tant des véritables dirigeants de la révolution que de ceux qui se targuent de l’avoir été. Je n’ai donc aujourd’hui aucune possibilité de me faire soigner sans obtenir de l’argent du comité central, et celui-ci, après mes vingt-sept ans de travail révolutionnaire, ne croit pas pouvoir estimer ma vie et ma santé à un prix supérieur à 1000 dollars. C’est pourquoi, comme je l’ai dit, il est temps de mettre fin à ma vie. Je sais que l’opinion générale du parti n’admet pas le suicide ; mais je crois néanmoins qu’aucun de ceux qui comprendront ma situation ne pourra me condamner. Si j’étais en bonne santé, je trouverais bien la force et l’énergie de combattre contre la situation existant dans le parti ; mais, dans mon état présent, je ne puis supporter un état de fait dans lequel le parti tolère en silence votre exclusion, même si je suis profondément persuadé que, tôt ou tard, se produira une crise qui obligera le parti à expulser ceux qui se sont rendus coupables d’une telle ignominie. En ce sens, ma mort est une protestation contre ceux qui ont conduit le parti si loin qu’il ne peut même pas réagir contre une telle honte.

S’il m’est permis de comparer une grande chose avec une petite, je dirai que l’événement historique de la plus haute importance que constituent votre exclusion et celle de Zinoviev, une exclusion qui doit inévitablement ouvrir une période thermidorienne dans notre révolution, et le fait que, après vingt-sept années d’activité dans des postes responsables, il ne me reste plus rien d’autre à faire qu’à me tirer une balle dans la tête, ces deux faits illustrent une seule et même chose : le régime actuel de notre parti. Et ces deux faits, le petit et le grand, contribuent tous les deux à pousser le parti sur le chemin de Thermidor.

Cher Léon Davidovitch, nous sommes unis par dix ans de travail en commun, et je le crois aussi par les liens de l’amitié ; et cela me donne le droit, au moment de la séparation, de vous dire ce qui me parait être chez vous une faiblesse.

Je n’ai jamais douté que vous étiez dans la voie juste, et, vous le savez, depuis plus de vingt ans, y compris dans la question de la » révolution permanente « , j’ai toujours été de votre côté. Mais il m’a toujours semblé qu’il vous manquait cette inflexibilité, cette intransigeance dont a fait preuve Lénine, cette capacité de rester seul en cas de besoin, et de poursuivre dans la même direction, parce qu’il était sûr d’une future majorité, d’une future reconnaissance de la justesse de ses vues. Vous avez toujours eu raison en politique depuis 1905, et Lénine lui aussi l’a reconnu ; je vous ai souvent raconté que je lui avais entendu dire moi-même : en 1905, c’était vous et non lui qui aviez raison. A l’heure de la mort, on ne ment pas et je vous le répète aujourd’hui.

Mais vous vous êtes souvent départi de la position juste en faveur d’une unification, d’un compromis dont vous surestimiez la valeur. C’était une erreur. Je le répète : en politique, vous avez toujours eu raison, et maintenant vous avez plus que jamais raison. Un jour, le parti le comprendra, et l’histoire sera forcée de le reconnaître.

Ne vous inquiétez donc pas si certains vous abandonnent, et surtout si la majorité ne vient pas à vous aussi vite que nous le souhaitons. Vous êtes dans le vrai, mais la certitude de la victoire ne petit résider que dans une intransigeance résolue, dans le refus de tout compromis, comme ce fut le secret des victoires de Vladimir Iliitch.

J’ai souvent voulu vous dire ce qui précède, mais je ne m’y suis décidé que dans le moment où je vous dis adieu. Je vous souhaite force et courage, comme vous en avez toujours montré, et une prompte victoire. Je vous embrasse. Adieu.

A. Joffé

P.-S. – J’ai écrit cette lettre pendant la nuit du 15 au 16, et, aujourd’hui 16 novembre, Maria Mikhailovna est allée à la commission médicale pour insister pour qu’on m’envoie à l’étranger, même pour un mois ou deux. On lui a répondu que, d’après l’avis des spécialistes, un séjour de courte durée à l’étranger était tout à fait inutile ; et on l’a informée que la commission avait décidé de me transférer immédiatement à l’hôpital du Kremlin. Ainsi ils me refusent même un court voyage à l’étranger pour améliorer ma santé, alors que tous les médecins sont d’accord pour estimer qu’une cure en Russie est inutile.

Adieu, cher Léon Davidovitch, soyez fort, il faut l’être, et il faut être persévérant aussi, et ne me gardez pas rancune.