Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

Liens

JC Delaunay sur le livre "Pour un printemps de la politique" de Maso et Blotin

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

http://lepcf.fr/Pour-un-printemps-de-la-politique-I

http://lepcf.fr/Pour-un-printemps-de-la-politique-II

Une analyse du livre de Pierre Blotin et Michel Maso par Jean-Claude Delaunay

Que Pierre Blotin et Michel Maso me pardonnent de rendre compte, avec retard par rapport à mes promesses, du livre qu’ils ont écrit en commun : “Pour un printemps de la politique” (Editions de l’Atelier, 2018). Je vais d’abord résumer ce livre (première partie). Je développerai ensuite quelques questions et différences de points de vue (deuxième partie). J’ai d’abord cherché à être bref. Puis il m’a semblé qu’une rédaction un peu plus longue que celle ordinairement envisagée pour ce genre d’exercice, apporterait une documentation utile dans le cadre de la préparation de l’actuel Congrès du PCF et pour l’information des communistes en général.

Première Partie Résumé du livre

Ce livre est bien écrit, sans exclure toutefois des répétitions et selon moi des obscurités. Centré sur la politique en France, il porte en lui l’ambition de contribuer au printemps de la politique dans ce pays. Il a vraisemblablement été publié en pensant à la préparation du prochain Congrès du PCF. Tout cela est dit en 3 parties. La première porte sur ce que les auteurs appellent « la crise de la politique ». Comment la définir ? La deuxième traite des partis politiques. En quoi seraient-ils responsables de cette crise et incapables de la surmonter ? La troisième partie est consacrée à la conception qu’ont les auteurs de son dépassement.

A) La crise de la politique

Dans l’introduction de leur livre, B et M commencent par définir négativement la « crise de la politique ». Ce ne serait pas une crise de la démocratie. Puis de manière cette fois positive, ils énoncent que ce serait une crise observable dans l’espace mondial, « en France et dans de nombreux pays, sur tous les continents » (p.8). Ce serait la crise « d’une conception - et donc de pratiques - de la politique née dans le sillage des Lumières, et qui s’est construite dans les affrontements sociaux et politiques du XIXe siècle et du début du XXe siècle » (p.9). Ils veulent contribuer à comprendre comment cette crise est née et s’est développée.

Le chapitre 1 porte sur les raisons et les symptômes de cette crise. Les peuples seraient en colère dans le monde et ils le seraient de manière juste (p.22). Partout croîtraient les inégalités de revenu, entre les Etats et à l’intérieur des Etats. Le niveau atteint par le progrès technique devrait permettre à chacun de vivre décemment. Mais le partage de la richesse serait de plus en plus inégalitaire. Il y aurait une bande de « gaspilleurs et de pollueurs... qui, pour accroître encore et encore leurs profits et accumuler encore et encore leurs capitaux, pille(raie)nt et détériore(raie)nt les biens communs de l’humanité » (p.24). Les peuples auraient de plus à supporter l’instabilité du monde, ses guerres, ses conflits, ses tensions. « Le tableau des turbulences politiques... est inquiétant » (p.27). Cette situation se traduirait par différents comportements exprimant directement la crise de la politique.

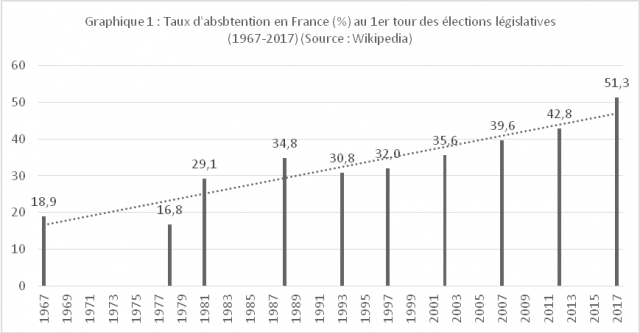

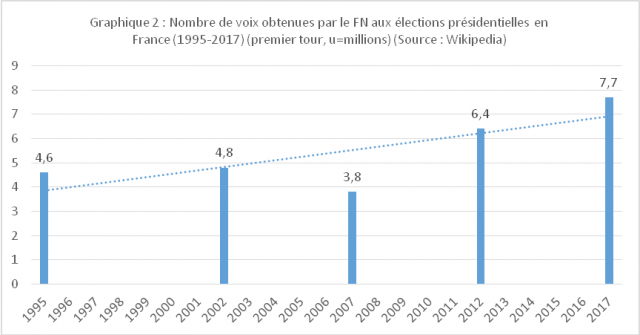

Ces comportements sont (dans l’ordre où ils sont mentionnés, p.29-36) : 1) le rejet des "élites", 2) la montée des mouvements d’extrême-droite, nationalistes et populistes, 3) l’idée pour chacun que son propre pays est sur la voie d’un déclin irrémédiable ("déclinisme"), 4) la défiance envers les institutions, nationales et internationales (par exemple envers l’Union européenne), 5) l’espoir d’un « homme fort » pour redresser la situation, 6) la désaffection à l’égard des partis politiques, 7) lors des élections nationales, la croissance du nombre des abstentions, 8) de manière parallèle, la croissance du nombre des voix portées sur les partis d’extrême-droite. Sur ces deux derniers points (7 et 8), B et M fournissent des chiffres, que j’ai complétés et visualisés à l’aide des graphiques 1 et 2 ci-après.

Le chapitre 2 commence par une question : « Pourquoi cette colère (des peuples, JCD) s’oriente-t-elle plus particulièrement vers les partis politiques, ... (Vers, JCD) VERS LA POLITIQUE, alors que les responsabilités des grands groupes financiers, industriels et commerciaux internationaux apparaissent plus clairement... ? » (p.37). La réponse apportée par les auteurs est la suivante. Il y aurait aujourd’hui plus de personnes sur terre mettant en cause le capitalisme (le rendant responsable de leurs maux) qu’à la fin de la 1ère guerre mondiale. Mais ce mécontentement n’aurait pas rencontré « une offre politique satisfaisante ». « La défiance à l’égard des politiques n’a cessé de grandir durant les dernières décennies. Elle a pris un tour nouveau après la crise de 2008 » (p.39). Les marchés financiers auraient pris le contrôle de la mondialisation grâce à la complicité active des dirigeants politiques (p.43). « C’est la souveraineté des peuples qu’ils ont bradée aux maîtres de la finance internationale alors qu’ils en étaient temporairement dépositaires et garants. Cela s’appelle une forfaiture » (p.44). Ces dirigeants se seraient mis eux-mêmes en situation d’inefficacité voire d’impuissance.

Et voilà que 3 échecs historiques (p.45) de la fin du 20ème siècle viendraient ponctuer lourdement leur incapacité à proposer quoi que ce soit de crédible aux peuples en colère. Ces échecs seraient celui du soviétisme, de la social-démocratie, du néolibéralisme. Aujourd’hui, « l’humanité serait privée de perspective alternative » (p.48). Désormais « des centaines de millions d’hommes et de femmes... refusent leur adhésion aux arguments et aux projets des dirigeants politiques... » (p.49). Les partis politiques auxquels appartiennent ces dirigeants seraient également touchés. La crise de la politique ne concernerait pas seulement les dirigeants. Elle « met(trait) en question les conceptions de la politique » (p.57). Fort heureusement, « il y aurait la recherche, dans la vie réelle, de solutions aux problèmes que la politique ne parvient pas à maîtriser » (p.50).

Au terme de ce chapitre 2, il me semble avoir appréhendé le concept de « crise de la politique » chez Blotin et Maso. Le chapitre 3, très bref, déborde ce thème. C’est une indication sur ce que les auteurs souhaitent pour que la crise de la politique soit résolue, à savoir « une véritable révolution faisant de la citoyenneté pour tous plutôt que la conquête du pouvoir pour quelques-uns le moteur de la politique » (p.59). Le chapitre 4 est un chapitre factuel dont je retiens surtout la fin (p.82-92). Son thème est important puisqu’il porte sur « la conjugaison de la crise de la politique avec l’avènement de nouvelles technologies » (p.82). Les métiers du journalisme changent et les journalistes pourraient contribuer au développement de la crise du politique comme à sa solution. Enfin, le chapitre 5 est plus de la nature d’une conclusion que d’un chapitre. Il y est avancé la notion de « fin de cycle », qui serait aussi « la fin de l’affrontement de solutions universelles clés en mains » (p.111).

B) La responsabilité des partis politiques

La deuxième partie de ce livre porte sur la responsabilité des partis politiques dans l’apparition et le développement de la crise de la politique ainsi que sur l’effet en retour de cette crise sur leur propre existence. Cette partie est la plus fournie des 3 puisqu’elle fait 38% de l’ensemble. Elle vise à repérer des faits. Les auteurs veulent ainsi montrer la solidité de leur thèse. Michel Maso est lui-même historien de formation et de métier. Ils savent combien l’analyse des situations que les individus font, à titre individuel, est souvent partielle, voire partiale. Ils souhaitent donc que leur écrit soit considéré comme un témoignage, et non comme une œuvre qui se voudrait érudite et définitive. Ils en appellent au débat nécessaire et anticipent avec sérénité que leur propos soit contredit. Il me semble que ce comportement mérite d’être souligné et salué.

Avant de résumer ce que les auteurs pensent de la responsabilité des partis politiques dans la crise actuelle de la politique, en France, il me semble que, pour être conforme à leur pensée, il faut mettre de côté le Front national, aujourd’hui Rassemblement national. Pour eux, je crois que ce parti n’en serait pas un. Il ne chercherait pas à apporter des réponses à la crise de l’économie. Aucun élément concret ne pourrait être déduit de ses propositions. Ce mouvement ne serait que l’expression simplifiée de la crise de la politique, mais aucunement une offre politique. La conséquence, selon moi étrange, de ce raisonnement, est que les électeurs de « ce pseudo-parti » n’exprimeraient rien de particulier, rien qui puisse être audible. La « pseudo-offre politique » de ce « pseudo-parti » devrait être rangée dans la catégorie, que je crois peu scientifique, des propos « nationalistes et populistes ».

Cette réserve étant faite, les 3 grandes familles politiques traditionnelles de la société française actuelle sont l’objet, de la part des auteurs, d’une attention inégale : « la droite » (1 chapitre), la social-démocratie et « la gauche » (5 chapitres), les communistes (4 chapitres). Je vais résumer leur propos sur chacun de ces sujets en faisant ressortir le lien par eux établi entre partis politiques correspondant et crise de la politique.

La droite française aurait un comportement « revanchard et passéiste » (p.128). Ce serait la contribution spécifique de la droite à la crise de la politique. Je n’en dirai pas plus sur ce chapitre me contentant d’émettre un avis personnel, sans doute sommaire. Je pense que ce chapitre est insuffisamment travaillé, l’intention des auteurs étant d’écrire une « Théorie Générale de la Crise de la Politique », mais sans avoir réuni, à propos de la droite, la documentation nécessaire et sans avoir, peut-être, suffisamment réfléchi à ce que leur intention supposait et impliquait. Ils auraient dû, selon moi, soit expliciter, creuser, développer davantage leur intention (faire une théorie générale), soit en réduire le périmètre à l’occasion du présent livre, tout en reportant à plus tard le soin d’en faire l’examen complet. Quoiqu’il en soit, je ne crois pas que ce chapitre sur la droite soit très important. En revanche, les suivants, qui portent sur les partis de référence social-démocrate et sur le parti communiste français sont au cœur de leur argumentation.

Ils racontent une histoire que nombre de communistes ont connu de très près. Les auteurs disent à peu près ceci : cette histoire serait celle de la lente formation d’une gauche illusoire. Les partis « de gauche » d’après la seconde guerre mondiale, portant en eux le souvenir du Front Populaire, auraient reconstruit une gauche n’ayant pas su passer la promesse des fleurs. D’ailleurs, elle ne pouvait le faire, n’ayant pas été conçue pour ça. Les auteurs se veulent donc critiques de la période ayant abouti à la conclusion d’un programme de gouvernement de la gauche, puis d’élections allant de mal en pis, la dernière en date ayant été celle de François Hollande et de son « quinquennat particulièrement calamiteux » (p.131). Pour eux, ce ne serait pas la vraie gauche qui aurait été révélée pendant toutes ces années.

Responsabilités du Parti Socialiste et crise de la politique

Responsabilités du Parti Socialiste et crise de la politique

Au début, ça commence mal pour la social-démocratie. Le parti socialiste SFIO est englué dans ses compromissions avec les partis de droite (p.138), dans la guerre d’Algérie (p.136), dans l’atlantisme (p.137). En 1956, il choisit « la Troisième Force » (p.139), dont le parti communiste était exclu, par définition. Par la suite, « communistes et socialistes s’opposent de plus belle à propos... de la politique menée en Algérie... une guerre de plus en plus impopulaire... » (p.139). En 1958, « le général de Gaulle se présente en recours... Parti socialiste et Parti communiste sont de nouveau dans des camps opposés » (p.140). C’est à l’occasion de l’élection présidentielle au suffrage universel de 1965, que le vent commença à tourner.

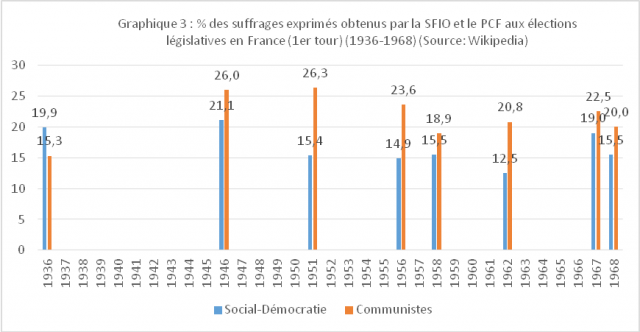

Je me permets d’introduire dans ce compte-rendu le graphique des voix obtenues, en % des voix exprimées, par le Parti socialiste SFIO et par le Parti communste français, de 1936 à 1968, lors du 1er tour des élections législatives. En 1946, deux élections législatives ont eu lieu. Je n’ai retenu ici que la première (juin).

Il me semble que ce graphique illustre le propos des auteurs. On voit que le rapport électoral des forces entre la social-démocratie et les communistes s’est inversé pendant la guerre 1939-1945 à l’avantage des communistes. Après 1946, les 2 forces politiques perdent toutes les 2 en poids électoral des législatives, mais les socialistes perdent plus que les communistes. Le point le plus bas pour les socialistes (la SFIO) est atteint en 1962.

L’exposé que B et M font des événements me semble correct. Après la fin de la guerre d’Algérie (1962), la social-démocratie est profondément hostile à l’union avec le parti communiste. Elle recherche l’union, mais avec les forces du MRP et de la gauche radicale (p.146). Le parti communiste considère, au contraire, que l’union entre communistes et socialistes est un levier politique indispensable pour défendre les intérêts des masses populaires (p.145).

En 1965, a lieu la première élection présidentielle au suffrage universel. François Mitterrand bénéficie, à titre personnel, de l’hostilité que les deux forces principales de la gauche entretiennent entre elles. Il est donc le candidat de tout le monde. Or il met le général de Gaulle en ballotage et remporte 44,8% des suffrages au second tour (31,7% au 1er tour). Par la suite, il comprend que la voie de la Troisième Force ne mène à rien. A l’occasion de l’élection présidentielle anticipée qui eut lieu en 1969, « le très bon résultat de Jacques Duclos (21,27%) et l’échec cuisant de Gaston Deferre (5,01%) montrèrent ... à la fois l’impasse politique dans laquelle se trouvait la gauche, l’écho favorable rencontré par les appels à l’union, du PCF, et le désaveu par les ... socialistes du refus que leur opposait la SFIO » (p.145).

C’est au cours de ces années que le condottiere charentais prit en main non seulement son destin mais encore celui de la social-démocratie. Il lui fallait un parti, sur lequel s’appuyer, et une stratégie pour gagner le pouvoir présidentiel. Cette histoire est bien connue. Le Parti, ce fut la SFIO, rebaptisée Parti socialiste en 1971, au Congrès d’Epinay-sur-Seine, François Mitterrand en devenant le Premier secrétaire. Quant à la stratégie, voici le commentaire qu’en font B et M : « ... l’alliance (avec les communistes, JCD) il ne la redoute pas... il pense qu’il pourra ... disposer de la force électorale d’un Parti socialiste conquérant assurant son succès au premier tour de l’élection, et de l’appoint apporté par un Parti communiste qui n’aura pas d’autre solution que d’assurer sa victoire au second tour. C’est avec cette stratégie qu’il va préparer le Congrès d’Epinay, à l’occasion duquel il deviendra "socialiste" - ce qu’il n’avait jamais été -... et qu’il va pouvoir partir à la conquête de l’Elysée » (p.147).

La conquête de la SFIO par Mitterrand fut assurée de justesse (p.148). Elle réussit néanmoins. Quant à la stratégie consistant à « passer par la gauche », elle fut doublée d’une « formule magique » (p.151), d’un « stratagème verbal audacieux ». « On n’est pas socialiste si on ne se fixe pas l’objectif de rompre avec le capitalisme », proclama François Mitterrand (p.151).

Voici ce qu’il advint de la rupture mitterrandienne avec le capitalisme. « En 1972 un Programme commun de gouvernement fut signé entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Radicaux de Gauche. Il était nettement orienté à gauche mais ne prévoyait pas la rupture avec le capitalisme... En 1977, ce fut la rupture de l’accord tripartite -PS-PCF-MRG- sur un programme de gouvernement. François Mitterrand ne s’en désola pas... la rupture sur le programme ne signifiait pas la fin d’une tactique unitaire à gauche en vue de battre la droite dans les élections à venir » (p.152-153). Par la suite, « il savait que pour atteindre à la victoire, il lui faudrait, après avoir rassemblé la gauche derrière lui, gagner au-delà de son électorat traditionnel ». Il aborda donc la campagne pour la présidence en passant de "rompre avec le capitalisme" à "changer la vie" (p.153). En réalité, le stratagème était devenu un piège pour les communistes (p.156). Voici comment on peut reconstruire le raisonnement des auteurs sur ce point.

1) Mitterrand pensait les changements pouvant intervenir dans la société uniquement en termes d’élections. Or il n’avait aucunement l’intention de rompre avec le capitalisme, et cela pour une raison simple. Il avait besoin de voix de droite et du centre pour être élu au second tour de l’élection présidentielle (p.153).

2) Les masses populaires ont cru en Mitterrand car le fait de vouloir changer la vie a signifié pour elles qu’il allait s’attaquer au capitalisme (p.153-154). « Des millions de gens... attendaient qu’il fasse ce qu’il avait promis de faire » (p.154).

3) La présence du PCF aux côtés de Mitterrand est apparue comme la garantie que le programme serait tenu (p.154).

4) La direction du PCF a hésité à exprimer publiquement les doutes qu’elle avait sur la volonté réelle de Mitterrand et des Socialistes de maintenir le cap de la rupture pour changer la vie des masses populaires (p.155).

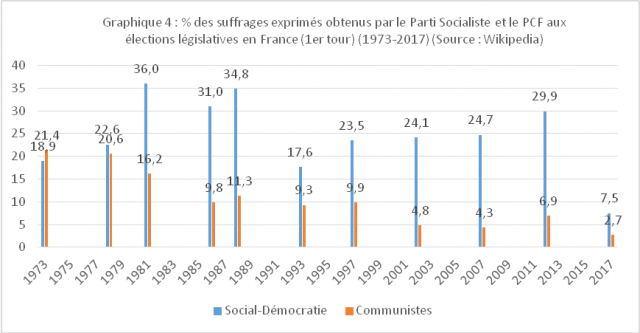

5) Très rapidement, il est apparu que la stratégie mitterrandienne avait contribué à inverser le rapport électoral des forces au profit des socialistes (cf. graphique 4). Le fait, pour les communistes, de critiquer les socialistes apparaissait comme un mouvement superficiel d’humeur, l’expression d’une jalousie, et non d’une crainte profonde. Le PS est apparu comme le Parti de l’Unité.

6) Après 1981, l’application du programme commun de gouvernement a modifié certaines situations de manière importante, mais pas suffisantes pour les plus modestes et les plus exposés (p.155).

7) Le tournant de la rigueur (1983) « a fini de dégriser ceux qui avaient trop espéré » (p.155).

Le graphique 4, ci-après, montre qu’en 1978, la social-démocratie a repris forces et couleurs. Elle devance le PCF aux législatives. Par la suite, le PCF a toujours été derrière elle, avec des écarts, en points de %, souvent égaux ou supérieurs à 20.

Le poids électoral du PCF subit 2 décrochages. Le premier a lieu en 1987. Par rapport à 1979, ce poids est réduit de 10 points de % environ. Il passe de 20% en 1979 à 10% en 1987. Entre 1987 et 1997, ce poids reste à peu près constant. Le deuxième décrochage a lieu après 1997. Ce poids est à nouveau réduit de moitié et passe de 10 points de % en 1997 à 5 points de % en 2002, après l’expérience de « la gauche plurielle ». En 2017, ce poids électoral est encore réduit de moitié (2,7%).

Les socialistes, de leur côté, ont également décroché par rapport à la première décennie de l’ère mitterandienne, où leur niveau a varié entre 30% et 35%. En 1993, leur poids électoral est de 18%. Puis il remonte jusqu’en 2013, où il atteint 30% (le niveau des années 1980). Il faut cependant garder en mémoire que ces % sont calculés par rapport aux suffrages exprimés. Derrière cette évolution se tient la lente mais irrésistible progression des abstentions (cf. graphique 1). Ce rappel vaut également pour le PCF.

Enfin, les législatives de 2017 témoignent de la fin de « l’effet Mitterrand », ou de « l’effet Epinay », pour les socialistes.

Le graphique 4 (intervalle (1973-2017)) montre également, selon moi, comment 2 partis politiques "de gauche" ont conçu leur stratégie de conquête du pouvoir et ont réussi à s’unir dans ce but. Mais pour les uns, les communistes, l’objectif était de changer la société tout en respectant les cadres institutionnels légués par la démocratie bourgeoise. Pour les autres, les socialistes, l’objectif était de se servir de ces cadres institutionnels pour prendre le pouvoir et, de manière incidente, à titre de justification, pour changer la vie, mais cela sans changer la société. Mitterrand s’est d’ailleurs bien gardé de modifier ces cadres institutionnels et s’y est installé avec de bonnes et chaudes pantoufles, sans doute charentaises.

On retrouve, dans ce graphique, l’opposition bien connue entre le social et le sociétal. Comme il est infiniment plus facile de changer le sociétal que le social, les socialistes, sans doute plus proches que les communistes de l’idéologie libertaire propre à Mai 1968, ou plus en mesure de se l’approprier, ont réussi à conserver une avance relative par rapport aux communistes, qui furent au contraire, durement sanctionnés de ne pas avoir réussi à changer la société et d’avoir cautionné les socialistes.

A un moment donné, cependant, les socialistes ont rejoint leurs partenaires communistes dans la débâcle. Le rendement du sociétal serait devenu si nettement décroissant, les changements à proposer aux partisans du changement social seraient devenus si évidemment mensongers, que la droite (la grande bourgeoisie capitaliste mondialisée) a pu reprendre la conduite des affaires. Ses résultats électoraux en 2017 n’ont pas été glorieux. Mais elle a, au plan institutionnel en tout cas, repris la main et elle met la gomme, même si l’impétrant qu’elles ont dégoté pour les représenter se révèle être un fat prétentieux, un Biroteau se prenant pour César, comme disait René Rémond. Ces propos ne sont pas tenus par B et M. Cela dit, je les crois globalement conformes à leur pensée (sauf peut-être en ce qui concerne le fat) et ils rectifieront si nécessaire.

J’en reviens maintenant au texte du livre. La crise politique que nous connaissons aujourd’hui en France aurait donc pour origine « le piège institutionnel faisant de l’élection présidentielle tous les sept ans, puis tous les cinq ans, l’alpha et l’oméga de la vie politique nationale » (p.195). Les socialistes auraient cherché à prendre le pouvoir pour partager avec la droite les ors et les pompes de la République, mais non pour améliorer durablement les conditions de vie du peuple. La conclusion pratique que les auteurs tirent de l’examen qu’ils viennent de présenter de l’intervalle mitterrandien est que, certes, « une réflexion critique sur la période est d’abord l’affaire des militants du PS. Mais c’est toute la gauche qui doit réfléchir aux enseignements à tirer... » (p.157).

Responsabilité du Parti Communiste et Crise de la Politique

Responsabilité du Parti Communiste et Crise de la Politique

Les chapitres 8 à 12 sont consacrés aux responsabilités du Parti Communiste dans la crise actuelle de la politique. On pourrait croire, avec ce qui vient d’être dit, que le sujet est épuisé. Pas du tout, nous disent B et M. Sans doute le PCF a-t-il « été victime de l’habileté politique de François Mitterand, (mais) il a lui-même sciemment contribué à la réussite de la stratégie politique dont il a fait largement les frais » (p.158). Pourquoi cette contribution sciemment effectuée ?

J’ai trouvé ces chapitres, que ponctue la lettre adressée à Maurice Thorez par Aimé Césaire lors de sa démission du PCF (1956), certainement très sincères, mais particulièrement difficiles à résumer. Il est possible que la façon dont je raconte cette histoire déforme la pensée des auteurs. Je ne le crois pas, mais c’est possible. La référence aux pages de leur livre, les citations que j’en donne, devraient permettre de vérifier mon interprétation.

Au début, après la guerre de 1939-1945, tout baigne pour le Parti communiste. La période est rude mais « de la Libération à la fin des années 1960, le PCF fut la seule force d’opposition conséquente aux gouvernements de droite qui se succédaient » (p.159-160). Plaident en sa faveur « le rôle qu’il avait joué dans les conquêtes du Front populaire, puis dans la Résistance et à la Libération. Son implantation locale... son vaste réseau d’élus, d’associations... la qualité humaine et l’engagement total de son actif militant : tout cela en faisait le parti le plus organisé et le mieux structuré du paysage politique français » (p.160).

Quand donc le PCF passa-t-il de la gloire au déclin ? B et M avancent 2 dates possibles : 1956 et 1981. Mais sans hésiter, ils répondent que « l’année terrible » (p.160) de l’histoire des communistes français fut certainement 1956, année au cours de laquelle se cumulèrent les 3 événements suivants :

1) La réunion, en février, du 20ème Congrès du Parti Communiste de l’Union soviétique et la dénonciation publique, faite par Nikita Kroutchev, secrétaire général du PCUS, des crimes commis par son prédécesseur, Joseph Staline,

2) Le vote, en mars, des "pouvoirs spéciaux" à Guy Mollet. Il utilisa ce vote pour poursuivre et amplifier la guerre en Algérie,

3) L’intervention militaire de l’Union soviétique en Hongrie, en novembre de cette année (p.160-161).

Tous les partis communistes, dans le monde, furent affectés par les révélations de février 1956, le parti communiste français comme les autres. « Le choc des révélations du 20ème Congrès soviétique fut rude... La fiabilité et la crédibilité des dirigeants communistes du monde entier étaient mises en doute » (p161). Toutefois, dans le cas de la France, un facteur supplémentaire défavorable se serait ajouté à cet effet initial. Contre toute attente, « ... la direction du parti fit le choix de nier la réalité du rapport Khrouchtchev » (p.161), « une lamentable tentative d’escamotage d’une réalité gênante... forcément vouée à l’échec » (p.161).

Les raisons subjectives de ce déni de réalité

Pourquoi « ce déni de réalité » ? (p.162). Voici les raisons que, directement ou indirectement, en donnent B et M.

1) Depuis la première guerre mondiale et l’expérience des anciens tels que Marcel Cachin (1869-1958), la défense de l’URSS, patrie du socialisme, serait devenue le devoir de tous les communistes (p.179). Or l’impérialisme, en 1956, continuait de mener une dure bataille contre l’URSS. Il fallait donc la soutenir.

2) Comment les dirigeants du PCF pouvaient-ils imaginer qu’avec la double boussole du marxisme-léninisme et du contact avec les masses, ils aient pu ne pas apercevoir ce qui se passait en URSS ? (p.178).

3) Les dirigeants communistes auraient cherché, par leur silence, à éviter l’obligation de s’interroger sur le modèle soviétique (p.161).

4) Ils auraient voulu ne pas mettre le doigt dans un engrenage mortifère : mise en doute des dogmes fondateurs... mise en cause des dirigeants historiques (p.180).

5) Enfin, pour ces dirigeants, les événements de 1956 auraient été l’illustration de ce qu’avait dit Staline : la lutte des classes prend de l’ampleur au fur et à mesure que le socialisme devient plus fort. Or l’URSS faisait partie des vainqueurs de la deuxième guerre mondiale (p178).

Les conséquences de ce déni

Selon B et M, les conséquences de ce déni ont été les suivantes :

1) La perte de confiance, par les masses populaires, de la possibilité de changer le monde, de changer la société (p.174)

2) La dégradation des rapports du parti avec le monde intellectuel (p.174) ainsi qu’« avec les nouvelles catégories de salariés qui prennent une place de plus en plus importante dans une société française en pleine mutation » (p.138).

3) La perte par le parti de sa créativité politique (p.175)... Le PCF va passer à côté de ce dont était porteur le mouvement populaire de 1968 (p.175).

4) La réduction de la confiance de l’électorat communiste envers les candidats de ce parti. Les graphiques 3 et 4 montrent comment ces événements ont été reçus par les électeurs. En 1958, le décrochage du PCF, dû aux événements de 1956, est, par rapport à ses résultats du début des années 1950, de 5 points environ.

5) Il est vraisemblable qu’en 1956, le déni de réalité pratiqué en février par les dirigeants communistes français ait réduit leur capacité à analyser avec objectivité les événements de novembre (Hongrie). Cette raison n’est pas exprimée de cette manière par les auteurs mais je la crois conforme à leur pensée.

La contre-offensive de l’ouverture (Waldeck Rochet) et ses limites

Maurice Thorez meurt en 1964. Waldeck Rochet (1905-1983) est secrétaire général du PCF entre 1964 et 1969. Après 1969, il n’est physiquement plus en mesure d’assurer cette responsabilité.

Le vote des pouvoirs spéciaux en 1956 a certes laissé des traces. Mais elles tendent à se résorber. La guerre d’Algérie se termine en mars 1962.

En revanche, les autres événements de 1956 (rapport Krouchtchev, prise de position du PCF relativement à ce rapport, intervention militaire de l’URSS en Hongrie) laissent des traces beaucoup plus visibles. Les successeurs communistes des dirigeants historiques sont inquiets. Ils entreprennent une contre-offensive. « Le secrétaire général de l’époque, Waldeck Rochet, a activement contribué à cet effort ... "Ouverture" est le maître-mot autour duquel (se développa) cette contre-offensive » (p.183). Les 2 événements majeurs de cette phase d’ouverture furent :

1) le Comité central d’Argenteuil (1966),

1) le 22ème Congrès du PCF (1976).

Voici, selon B et M, les 3 « grandes idées » qui sortirent de ces réunions.

1) L’objectif affirmé d’un socialisme à la française. Le PCF revendiquait « de construire en France, avec les Français, un socialisme qui serait naturellement "à la française" » (p.184). Il s’agissait de l’amorce « d’une refondation identitaire du communisme français » (p.185).

2) L’ébauche d’une nouvelle voie (pacifique et démocratique) pour le passage au socialisme (p.185). Selon B et M, cette thèse contredisait implicitement celle selon laquelle le passage au socialisme nécessitait la mise en place d’une dictature du prolétariat.

3) Enfin, la novation du 22ème Congrès fut de « concevoir la révolution comme un projet stratégique concevant la révolution comme un processus combinant luttes populaires et expressions du suffrage universel » (p.186).

C’est au cours de la phase Waldeck Rochet (et Marchais à ses débuts) que progressent les discussions avec la social-démocratie et que Mitterrand et le nouveau parti socialiste prennent une part active à la bataille politique pour le pouvoir.

Cette contre-offensive, (approuvée par les auteurs (p.187)), aurait eu, cependant, des effets limités pour les raisons suivantes.

1) Le concept de socialisme à la française aurait dispensé de réfléchir de manière critique au modèle que l’on avait, pendant des décennies, présenté comme universel (p.187).

2) La formule « socialisme à la française » montrait bien que c’est de socialisme dont il était question. Or « l’objectif stratégique du PCF restait la réalisation, une fois parvenu au pouvoir, d’un projet de socialisme élaboré par le parti, en dehors et au-dessus du mouvement populaire, et donc forcément étatique » (p.187). B et M soulignent en contrepartie, l’existence, à cette époque, « d’une montée en puissance des aspirations autogestionnaires à la maîtrise de leur destin par les individus et par les peuples » (p.187).

3) « La dictature du prolétariat » est un concept à propos duquel le débat aurait été implicitement tranché avec cet autre concept qu’est « la voie démocratique au socialisme ». Pourquoi continuer à discourir là-dessus si ce n’est pour faire illusion ? (p.187).

En bref, cette démarche d’ouverture aurait esquivé les nécessaires interrogations fondamentales (p.188). Par sa prudence, elle avait peut-être l’avantage, disent les auteurs, d’éviter la confrontation directe avec le PCUS et d’autres partis. Mais, selon eux, en raison de sa prudence même, elle semait le doute sur la réalité des distances que le PCF disait prendre avec le modèle soviétique. Aussi « le 22ème Congrès n’eut-il pas les effets attendus » (p.189).

La direction du PCF aborda la campagne présidentielle de 1981 avec l’espoir que la position des communistes serait enfin comprise (p.189-190) et permettrait de rétablir l’équilibre entre les communistes et Mitterrand. C’était même « une quasi-certitude » p.190). Le résultat obtenu provoqua un terrible choc (p.191). « Comment gérer la participation des communistes au gouvernement dans un rapport des forces beaucoup moins favorable qu’on l’avait escompté ? » (p.191).

Par la suite, 1983 aurait marqué un tournant dans les rapports entre communistes et socialistes. C’est « le tournant de la rigueur » (p.193).

« Le PCF sortait donc affaibli et déstabilisé des échéances de 1981 » (p.192). La raison en aurait été, selon B et M, d’une part l’arrogance des dirigeants communistes se considérant comme « l’avant garde d’un mouvement populaire qui avec lui imposerait le socialisme à la française » (p.192), et d’autre part la réalité de la perception par les masses populaires des intentions du PCF. « Elles continuaient visiblement à redouter que le PCF veuille les entraîner vers une version française du modèle soviétique » (p.192).

Pour en revenir à l’interrogation dont je suis parti, concernant l’usage par B et M du terme "sciemment", pour caractériser le soutien accordé par le PCF à François Mitterrand. Il aurait été clair que le PCF n’ignorait rien du passé de Mitterrand et de sa mentalité présente. C’était un homme de droite, un résistant ayant fait ses classes dans le gouvernement de Vichy, un partisan de l’indépendance des peuples n’ayant pas hésité à trancher des têtes algériennes quand il était Garde des sceaux (1956-1957), et finalement un bellâtre et un opportuniste (p.158-159). Dans un premier temps, les dirigeants du PCF auraient sciemment soutenu Mitterrand parce qu’ils estimaient être en mesure de le contrôler.

Après 1981-1983, il en aurait été tout autrement. Ils auraient continué à le soutenir tout en le combattant. Ils l’auraient soutenu sciemment, tout comme ils ont sciemment soutenu ceux qui ont suivi. Mais ils auraient agi ainsi parce que, après 1983, le PCF aurait été à la dérive. Ces dirigeants n’auraient plus su plus quoi faire et ne dirigeaient plus rien.

Pour B et M, Jean-Luc Mélenchon reproduit la stratégie mitterrandienne. Ils estiment que cette stratégie est vouée à l’échec, car le cycle en est terminé. « Mélenchon, c’est tous derrière et lui devant » (p.222). « C’est sans courir aucun danger qu’Emmanuel Macron a pu accorder pour quelque temps à Jean-Luc Mélenchon le statut de premier opposant qu’il sollicitait » (p.215).

Essai de théorisation du comportement des partis de "gauche"

Essai de théorisation du comportement des partis de "gauche"

En lisant les chapitres 13 et 14 de leur livre (la fin de la 2ème partie), je crois avoir compris que les auteurs avaient voulu théoriser, à un niveau plus élevé d’abstraction que dans les chapitres précédents, le comportement du parti socialiste et du parti communiste français qu’ils venaient juste de décrire en suivant la chronologie des événements depuis 1950. Il vaut peut-être la peine de clarifier cet effort théorique.

Au 19ème siècle, il n’y aurait eu aucune raison de parler de crise de la politique et de responsabilité des partis dans cette crise. Les partis de gauche de l’époque parlaient de socialisme et de remplacement du capitalisme par le socialisme. Selon B et M, cela n’aurait alors soulevé aucune difficulté politique particulière pour au moins deux raisons. La première est que les masses travailleuses étaient toutes durement exploitées et que le capitalisme apparaissait comme un régime économique inhumain. La deuxième est que ces mêmes masses travailleuses étaient fort éloignées du pouvoir. Le monde rural constituait un puissant barrage à leur émergence politique au niveau des institutions (p.198). Or plus on est éloigné du pouvoir et plus on aurait une conception simplifiée de l’action politique.

A partir de la fin du 19ème siècle, cette situation aurait changé profondément. Ces mêmes masses auraient acquis de la force, de la puissance et de l’intelligence. Elles auraient diversifié leur « demande politique ». « Dès 1871, la réalité vint poser un problème nouveau : la Commune de Paris n’était pas le fruit d’un mouvement révolutionnaire ayant pour objectif l’abolition du capitalisme » (p.198).

De nouvelles questions seraient apparues : « Tout le mouvement ouvrier et socialiste européen... se vit obligé de se confronter à cette question : que faire quand les circonstances exceptionnelles propulsent des révolutionnaires au pouvoir sans que les conditions soient réunies pour "faire la révolution" » ? (p.199).

Enfin, de nouvelles couches salariales auraient fait leur apparition. Le capitalisme lui-même aurait évolué. Dans ce contexte, après le décès d’Engels en 1895, auraient pris place les interrogations et les oppositions propres à la nouvelle génération des dirigeants socialistes, soit par exemple (Jaurès/Guesde) (p.200) ou (Lénine/Staline) (p.201).

Aujourd’hui, dans les pays développés, la situation serait devenue encore plus complexe qu’au début du 20ème siècle. La demande politique serait de plus en plus diversifiée, et notamment en France, il n’y aurait pas de majorité pour vouloir le socialisme. « Dans un pays où il n’y a pas de majorité pour exiger de tout changer dans le système économique et la société, mais où une majorité attend des changements permettant de résoudre au plus un certain nombre de problèmes... est-ce pour faire autre chose et autrement que ce qu’elle veut que l’on sollicite sa confiance ? » (p.197).

C’est, à mon avis, cette situation qui intéresse les auteurs, plus que celle qui serait caractérisée, par exemple, par l’irruption des masses paysannes sur la scène politique. Nous sommes aujourd’hui, en France, dans un contexte électoral de type 50/50 (moitié d’électeurs à droite, moitié d’électeurs à gauche). « Que faire dans ces conditions ? » se demandent B et M. Les auteurs contestent que la solution de type « parti socialiste » soit une solution. Ils dénoncent notamment le fait, comme je l’ai mentionné ci-dessus, que Mitterrand et ses partisans aient recherché à prendre le pouvoir pour les avantages qu’il procure mais non pour changer la société. Ils contestent la solution de « type bolchévik », car elle serait associée à une dictature qu’ils estiment insupportable et criminogène (les crimes de Staline). Enfin, s’ils reconnaissent à Macron un certain talent et font, selon moi, preuve à son égard d’une grande bienveillance (ce dernier ferait de la politique, p.207. Il serait moderniste...), ils indiquent, cependant, leur distance à son égard.

En conclusion du résumé que je viens de faire des deux premières parties du livre de Blotin et Maso, je dirai que ces auteurs :

1) Développent l’idée d’une crise profonde de la politique. Ils s’interrogent donc de manière fondamentale sur ce qu’il conviendrait de faire.

2) Leur ouvrage repose sur une analyse de long terme. C’est un cycle qui se termine, celui des partis politiques. Quand ce cycle a-t-il commencé ? Quels en ont été les acteurs ? Comment l’histoire s’est-elle déroulée ? Telles sont les questions qu’ils soulèvent pour la France.

Leur conclusion est que la forme partie ne serait plus une forme adaptée à la politique moderne. Cette forme serait rigide et politiquement uni-dimensionnelle, alors que les majorités modernes seraient changeantes et politiquement pluridimensionnelles (et de droite et de gauche). En outre, et peut-être surtout, les partis pensent à leur survie plus qu’à tout autre chose (p.258).

3) B et M estiment, à mon avis, que la révolution socialiste ne pourra plus être l’objectif de quelque formation politique sérieuse que ce soit (p.222). Le socialisme, au sens de la révolution socialiste, ne ferait plus partie des valeurs de la gauche. En raison des transformations observées chez les demandeurs de politique et de la structure 50/50 du corps électoral, B et M reprennent donc à leur compte cette phrase de Marx et d’Engels, extraite de "l’Idéologie allemande" (1845-1846), selon laquelle « le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être créé ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit/dépasse l’état actuel » (p.256). Ils la reprennent pour dire que les transformations de la société doivent désormais avoir lieu au jour le jour, d’ici au communisme, et sans autre guide que les vrais besoins, quels qu’ils soient, exprimés par les majorités.

C) « Et maintenant ? »

Tel est le titre, attendu, de la troisième partie de leur livre.

Je vais d’abord faire part d’une impression d’ensemble. Cette partie est moins construite que les précédentes. J’ai eu l’impression, en la lisant, d’une certaine dispersion de la pensée des auteurs. Autant la deuxième partie, est structurée par une chronologie et se termine sur un effort de théorisation, quoique l’on pense de cet effort, autant la troisième partie, qui est celle des hypothèses et des interrogations, est beaucoup plus floue.

Ce qui est sûr, cependant, d’après les auteurs, est que la gauche (leur opérateur politique) devra absolument répondre à « des questions que, depuis plus d’un siècle, elle n’a plus osé se poser » (p.196). Mais qu’est-ce donc que la gauche, pour B et M ? Quelles sont ces questions et comment, selon eux, y répondre ?

Qu’est-ce que la gauche ?

Qu’est-ce que la gauche ?

1) La gauche, pour les auteurs, est l’acteur efficient de la société française et sans doute des sociétés développées. C’est un acteur qui se définit principalement par des valeurs, une histoire, des réussites et des échecs, une même espérance. C’est une grande famille qui forme un peuple, appelé « peuple de gauche ».

Voici une vibrante description par B et M, de ceux qui animent la gauche : « des milliers de militantes et militants politiques, syndicalistes, associatifs, culturels, des centaines de personnalités intellectuelles... les héritiers des mouvements socialistes et communistes du XXème siècle, mais aussi du christianisme social, celles et ceux venus des combats républicains pour les droits et libertés des citoyens et des citoyennes, pour la laïcité, pour le féminisme, pour l’écologie, pour les solidarités avec les exclus en France et dans le monde, avec les migrants, etc. » (p.259).

La gauche est, aux auteurs de ce livre, ce que la France fut à Michelet : une réalité mystique intériorisée, cristallisée dans une idéologie libératrice. C’est mon interprétation. « Avec des millions d’hommes et de femmes, nous la portons en nous, pour le meilleur et pour le pire. Elle est constitutive de notre identité. Au-delà de nos différences naturelles, qu’il ne peut s’agir d’éradiquer (ce qui, au demeurant, n’est ni possible, ni souhaitable, nous avons en partage, lié notamment à nos itinéraires et nos engagements partisans, le goût de la justice sociale, de la solidarité, du souci de l’altérité. Nous avons en commun la volonté d’agir pour faire grandir la capacité de chacune et de chacun de réaliser sa vie, et pour cela de faire reculer les logiques de domination, d’exploitation, de recours aux armes pour imposer ces logiques ou pour asseoir la suprématie de tel ou tel Etat » (p.120). On a affaire à une conception particulière de la sociologie, sur laquelle je reviendrai.

Une composante idéologique nouvelle, découlant des nouvelles technologies, prendrait place aujourd’hui, selon les auteurs, dans la mentalité des gens de gauche. Il convient, écrivent-ils, « d’être à l’écoute... des pratiques novatrices qui se développent dans le mouvement social multiforme que nous venons d’évoquer, d’être partie prenante des révolutions liées au développement des nouvelles technologies qui mettent en danger le capitalisme, et contribuer ensemble à y faire grandir la volonté de son dépassement... » (p.256). Je note, au passage, que les nouvelles technologies sont principalement évoquées par les auteurs comme technologies de la consommation finale.

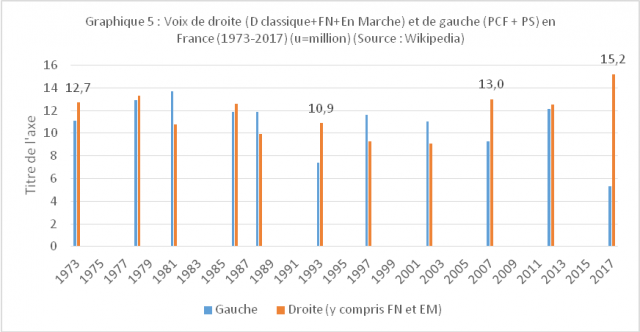

2) La gauche forme le peuple de gauche (ce qui suppose l’existence d’un peuple de droite dont il n’est quasiment rien dit), mais ce peuple de gauche est déchiré. Il faudra le reconstruire. Le graphique 5, ci-dessous, qui définit statistiquement la gauche comme la somme des voix communistes et socialistes, obtenues au 1er tour des législatives en France depuis 1973, montre que la gauche est plutôt minoritaire dans ce pays.

Sur les 11 élections recensées, la droite fut 7 fois majoritaire. Depuis 2007, la droite est majoritaire de façon continue. La gauche, en France, c’est environ 11 à 12 millions de personnes, alors que la droite en totaliserait plutôt de 12 à 13 millions. En 2017, j’ai additionné les voix de la droite classique, du Front national et d’En marche. Depuis 1986, le Front national a rassemblé un nombre de voix variant entre 2.4 millions (1988) et 3.8 millions (1997). Son score de 2017 aux législatives est un score moyen (3 millions).

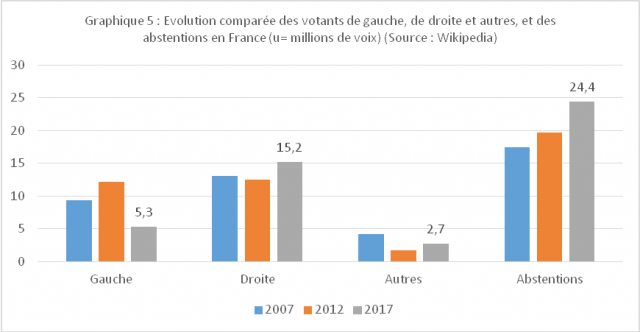

Le graphique 6, établi seulement depuis 2007 (car le nombre total des inscrits n’est pas aisément disponible) permet de voir les montants des différentes catégories de votants et de non-votants sur les 10 dernières années. Les abstentionnistes forment le plus grand parti de France, c’est bien connu. C’est sans doute en puisant dans cette population aujourd’hui neutralisée (et non dans la population "autres", faite de gens hybrides) que les uns et les autres mettent leur espoir de l’emporter électoralement.

Le débat semble être le moyen que les auteurs imaginent comme devant permettre cette reconstruction. « La gauche dans son ensemble est placée devant une situation nouvelle. Il est nécessaire qu’à un moment ou à un autre -et selon nous le plus tôt sera le mieux- qu’un débat général ait lieu pour en mesurer les conséquences. Notamment pour redéfinir dans les conditions d’aujourd’hui ce qui différencie, sépare, ou au contraire rapproche, voire pourra éventuellement réunir, des courants de pensée et d’action qui se sont constitués -souvent en opposition les uns avec les autres- dans un autre contexte économique, social et politique » (p.256).

Qui prendra l’initiative de ce débat ? Comment pourra-t-il se dérouler et tendre vers une certaine efficacité ? Les auteurs ne le disent pas. Peut-être est-ce l’urgence des questions soulevées qui fera pression pour que ce débat ait lieu.

Selon B et M, en effet, plusieurs questions de première grandeur sont dès aujourd’hui soumises à l’attention du peuple de gauche. La plus importante de toutes serait la suivante : quel pourrait être le devenir du capitalisme ? (Chapitre 4 de la 3ème partie). C’est de l’évolution relative au capitalisme et de la la façon d’y prendre part que dépendra principalement, selon eux, l’avenir de la politique.

Quel pourrait être le devenir du capitalisme et de la politique ?

Quel pourrait être le devenir du capitalisme et de la politique ?

Tout au long de leur ouvrage, les auteurs font état des méfaits de ce qu’ils appellent le capitalisme financiarisé (ou quelquefois, mondialisé et financiarisé). Mais c’est dans le chapitre 4 de la dernière partie de leur ouvrage qu’ils développent le plus leur pensée relative au capitalisme.

Le paradoxe du système capitaliste, qui, en tant que capitalisme mondialisé et financiarisé, bloquerait (p.236) le fonctionnement des sociétés contemporaines et les mettrait en danger complet (cf. par exemple les citations de Lucien Sève, p.239 et 241), est qu’il « n’en finirait pas de finir » (p.243).

Deux raisons expliqueraient cette immortalité apparente. La première serait que les diverses expériences alternatives du capitalisme (l’intervention étatique de la social-démocratie, le socialisme de type soviétique, le tiers-mondisme) auraient toutes été soldées par un échec (p.235). La deuxième est que le capitalisme disposerait, au plan technique, de capacités de rebond quasiment illimitées (p.237).

Il est clair, cependant, pour les auteurs, que le capitalisme actuel est en situation d’échec. « Les peuples font les frais de l’échec des politiques néo-libérales qui ont accompagné la mondialisation capitaliste financière... » (p.236). Mais ils se demandent : « L’échec des tentatives alternatives au capitalisme signifie-t-il qu’il n’y aurait plus, pour les individus et les peuples qui souffrent sous sa domination, qu’à se résigner, ou à protester en attendant ? En attendant quoi ? » (p.239). Ils réfléchissent à une issue qui serait autre que celle de la résignation.

Leur idée est la suivante. Au sein du système capitaliste, deux capitalismes coexisteraient. L’un serait le vieux capitalisme, celui de la financiarisation, mis en accusation notamment par Christine Lagarde et Pascal Lamy (p245) - de terribles accusateurs du capitalisme s’il en est (cela est mon commentaires). Ces personnalités seraient représentatives des milieux dirigeants du capitalisme. Or ces milieux dirigeants sauraient que la crise de leur système est profonde.

Pour le conserver en tant que système de base, il faudrait donc dépasser le capitalisme de la financiarisation, et développer un capitalisme moderne, animé par « un nouveau type d’entrepreneurs, souvent jeunes » (p.248), mettant en œuvre « une économie de marché responsable » (p.250). Sur ce dernier point, B et M citent l’exemple de la Chine comme étant particulièrement stimulant, puisque dans ce pays, fonctionne le marché mais que ce dernier « ...ne peut être le maître du jeu et commander aux peuples et aux Etats au nom de la seule exigence de rentabilité financière » (p.251).

Les auteurs partagent l’idée, me semble-t-il, selon laquelle ces 2 capitalismes seraient tendanciellement non compatibles. On observerait un nouveau capitalisme, de type entrepreneurial, encore expérimental et un capitalisme financiarisé et mondialisé (le vieux capitalisme), fonctionnant sur la base de marchés financiers. Ces 2 capitalismes entretiendraient entre eux le rapport conflictuel de l’ancien et du moderne (p.250).

Les nouveaux dirigeants capitalistes auraient « certes la volonté de rendre leurs entreprises rentables mais en n’en faisant pas à tout prix leur principal objectif » (p.248). « Il s’agi(rai)t d’assigner aux entreprises et au travail salarié un tout autre but que permettre à des actionnaires de bénéficier des dividendes les plus élevés possible, qui ne seront pas réinvestis dans l’économie réelle mais qui alimenteront la spéculation sur les marchés » (p.250). Mais puisqu’il y aurait conflit, la question soulevée par B et M est celle de savoir « quelles forces économiques, sociales et politiques vont faire pression pour éviter les évolutions qu’elles redoutent ? Quelles forces vont au contraire "pousser" dans le sens de cette "modernisation" qui peut affaiblir le capitalisme, voire le pervertir et créer des possibilités nouvelles pour son dépassement ? » (p.252).

Les auteurs sont favorables à ce que le capitalisme, en tant que système, soit aboli. Mais ils essaient d’appréhender un autre modèle d’abolition que celui de la révolution soviétique, un autre cheminement. Voici comment je comprends leur raisonnement, qui se décompose en deux grandes étapes.

1) La première étape

Certes, il n’existe pas de fatalité historique. Les lois de l’histoire indiquent seulement des possibilités, non des certitudes. On peut penser cependant que le vieux capitalisme, le capitalisme financiarisé et mondialisé est condamné. Il le serait pour deux raisons : 1- il détruirait la planète, 2- il accroîtrait les inégalités dans des proportions insupportables.

Pour réaliser cette évolution vers le nouveau capitalisme, les auteurs imaginent la possibilité d’une coalition féconde, résultant du seul intérêt de chacun, notamment entre les entrepreneurs modernistes, leurs salariés, et les usagers de leurs produits. « Proposer à ces derniers (les citoyennes et citoyens qu’il s’agit « d’aider pour que leur vie soit plus simple », JCD) des produits qui les aident vraiment n’est possible que si, dès l’élaboration du projet, et tout au long de sa réalisation, entreprise, salariés, usagers, et aussi associations, collectivités locales, services publics... collaborent étroitement dans un climat de confiance » (p.249-250). Le nouveau capitalisme serait une sorte de capitalisme gagnant-gagnant, par différence avec l’ancien.

De manière que je crois intéressante, les auteurs mettent ainsi en lumière le rôle de l’entreprise comme lieu d’exercice de cette coalition. Cette conclusion est logique dans la mesure où, dans l’entreprise, se retrouvent tous les acteurs (dirigeants modernistes, salariés, clients, administrations) de l’évolution considérée. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ce néo-capitalisme est appelé « capitalisme entrepreneurial ».

2) La deuxième étape

Cette deuxième étape serait celle de la gestation, au sein du capitalisme, d’un monde post-capitaliste (p.251). En effet, « le capitalisme est confronté à un problème qui touche à son essence même : il a besoin de s’appuyer sur les avancées des nouvelles technologies. Elles lui ouvrent la perspective de nouveaux développements... mais en même temps, elles conduisent à mettre en cause beaucoup de choses(souligné par moi, JCD) dans la conception qu’a imposée le capitalisme financier de la place et du rôle des entreprises, des rapports entreprise-salariés-usagers, et par-dessus tout, des finalités de l’activité économique. » (p.251).

Par conséquent, plus le capitalisme se moderniserait, pour échapper à la colère des peuples (cela est mon commentaire) et plus il introduirait en son sein une contradiction essentielle dont l’aboutissement dépendrait de la façon dont les masses ou les élites s’en empareraient.

En effet, il devrait se former, au contact de cette contradiction à la fois essentielle et ambivalente, un double jeu de positions contrastées :

A droite, une possible opposition entre conservateurs et modernistes (Macron est crédité de modernisme par les auteurs. Il est situé sur « une ligne modernisatrice » (p.238) par différence avec Fillon),

A gauche, et cela surtout dans les états-majors des partis, une possible opposition entre ceux craignant d’être aspirés, récupérés, par le capitalisme, et ceux, choisissant au contraire d’« être partie prenante dans ces révolutions en cours ou à venir, et contribuer à y faire grandir la volonté de dépasser le capitalisme... » (p.252).

Cela dit, indépendamment des états-majors, « les mouvements animés par les citoyens élaborent et véhiculent des contenus auxquels on devrait être plus attentifs à gauche » (p.253). Car ces contenus seraient non seulement plus de droits mais encore plus de pouvoirs pour les salariés des entreprises et les citoyens (p.253). Et puis, « comment ne pas voir que ces mouvements s’accordent avec les exigences nouvelles liées à la révolution en cours dans les moyens de produire et de communiquer mais que leur dynamique peut demain pousser cette révolution plus loin qu’on peut l’imaginer aujourd’hui ? » (p.253). Enfin, « ces mouvements portent l’exigence d’une nouvelle conception du rôle de l’Etat... et ils développent des pratiques innovantes » (p.253).

Tel est, me semble-t-il, le futur possible, intimement lié, tant du capitalisme que de la nouvelle politique, imaginé par Blotin et Maso. Ce serait une sorte de révolution douce, une évolution révolutionnaire, rythmée par les flots du mouvement social et les exigences des nouvelles technologies. Le capitalisme rendrait l’âme sans presque s’en apercevoir. Le socialisme en tant que valeur romantique affichée aurait depuis longtemps disparu. Mais le socialisme, en tant que réalité pragmatique, surgirait progressivement de la quotidienneté, à la manière des stalactites ou des stalagmites. C’est mon interprétation.

Les autres questions importantes

Les autres questions importantes

Le chapitre 4 de la dernière partie de leur livre, que je viens de résumer, est très vraisemblablement, pour B et M, celui apportant le plus de valeur ajoutée dans la valeur ajoutée globale qu’ils espèrent, comme il est normal en tant qu’auteurs, avoir apportée.

Cela dit, voici les autres problèmes importants signalés par les auteurs. Je ne fais que les mentionner brièvement. Il s’agit notamment :

1) De prendre soigneusement en compte les avancées fulgurantes des sciences et des techniques (p.225)

2) De faire face aux défis liés aux conséquences du réchauffement climatique (p.225)

3) De bâtir de nouveaux liens entre les peuples, en particulier ceux d’Europe, d’Afrique et du monde arabe pour faire face à l’instabilité du monde (p.225)

4) De résoudre le problème de l’emploi et, simultanément, de prendre en compte les profondes transformations du travail que les nouvelles techniques vont impliquer (p.227)

5) De permettre à tout individu d’apprendre tout au long de sa vie de façon à suivre et participer aux avancées scientifiques et techniques (p.230)

6) De sortir les ressources naturelles des griffes des grandes sociétés capitalistes (p.232)

7) De favoriser l’accès de tous aux informations (p.232)

8) De faire en sorte que les femmes aient toute leur place dans la société (p.233)

9) De redonner un avenir à la jeunesse (p.234)

La résolution de ces problèmes, qui sont autant de défis, suppose, écrivent les auteurs ; « l’impérieuse obligation d’une "remobilisation" de notre peuple dans sa riche diversité » (p.225).

Ce compte-rendu, certainement un peu long mais que je crois fidèle, est terminé. Je vais maintenant poser des questions, souligner des convergences ou des divergences avec les auteurs, parfois apporter un point de vue différent. Mon intention est celui de la confrontation et du débat, comme le revendiquent Blotin et Maso, bien que je n’aie aucune assurance qu’ils accepteront ce débat ou y interviendront, même s’ils m’ont explicitement demandé de rendre compte de leur ouvrage. Ce livre donne, selon moi, un aperçu de ce qui peut unir un certain nombre de communistes ou au contraire de ce qui peut les séparer radicalement.

Deuxième Partie Questions, interrogations et points de vue

Voici les 4 points de discussion traités dans cette deuxième partie de mon compte-rendu.

- Une Théorie Générale de la Crise de la Politique ?

- Les classes sociales, le peuple, le peuple de gauche ?

- Peut-on considérer qu’existent deux capitalismes ?

- Les crimes de Staline sont-ils les crimes du socialisme ?

Ces points ont entre eux des recoupements, c’est clair. Je les énonce et envisage de les traiter brièvement. Je cherche seulement à amorcer la discussion des thèses et propositions de B et M, avec mon langage et mon style. Je ne suis pas un redresseur de torts pas plus qu’un représentant de la vérité, ce qui ne m’empêche pas, en tant que lecteur individuel, d’avoir une opinion parfois distincte, voire très distincte de la leur. Bref, je cherche à débattre avec eux.

A) Une Théorie Générale de la Crise de la Politique ?

Je vais dire quelques mots sur les hypothèses méthodologiques qui, selon moi, encadrent l’ensemble du livre et notamment le texte de sa deuxième partie.

B et M ont cherché, me semble-t-il, à rédiger une Théorie Générale de la crise actuelle de la politique. Ils ont considéré que tous les partis avaient leur part de responsabilité dans cette crise spécifique. Je rappelle que selon leur analyse, la crise de la politique serait le résultat de 2 crises emboîtées : 1- Une crise de l’économie, 2- Une crise de la politique proprement dite.

Pour affirmer que les partis, de droite ou de gauche, seraient tous responsables, sur le même plan, de la crise actuelle de la politique, il a fallu qu’ils choisissent un niveau d’analyse en accord avec cette affirmation.

Ce niveau commun fut celui des réponses apportées par les partis politiques à la crise de l’économie, ce qu’ils appellent leur offre politique. Ils n’ont pas traité de la crise de la politique en se demandant si certains partis avaient une responsabilité particulière dans le déclenchement de la crise de l’économie à l’origine de la crise de la politique. En raison de leur hypothèse de généralité des responsabilités, ils n’ont pas cherché à relier la crise de la politique aux causes de la crise de l’économie.

Or il me semble que si tous les partis apportent ou proposent des réponses à la crise de l’économie (c’est leur boulot, si je puis dire), certains sont directement responsables de la crise de l’économie située à l’origine de la crise de la politique analysée par B et M, alors que d’autres ne le sont pas, ou le sont dans une moindre mesure.

Je n’ai pas longuement réfléchi à la question de méthode que je soulève. Mais je crois qu’elle a au moins 3 conséquences.

1) La première a trait au fait que B et M n’utilisent pas la catégorie "classe sociale" pour analyser la crise de la politique. Les partis politiques sont uniquement, pour eux, des appareils fonctionnels. Ils offrent de la politique. Mais on n’en sait pas plus. Ce que l’on peut supposer est qu’ils offrent de la politique en fonction de valeurs, elles-mêmes qui, selon B et M, structurent les peuples constitutifs de la société, mais non en fonction d’intérêts économiques structurels et majeurs. Les actions et décisions ayant engendré la crise économique, elle-même à l’origine de la crise de la politique, seraient en dehors de leur champ d’analyse.

2) Une autre conséquence de ce choix méthodologique est qu’il existerait, relativement à la crise de la politique, une sorte d’interdépendance macrosociale des décisions prises par chaque parti. Quand un parti de droite, par exemple, apporterait une « mauvaise réponse » à la crise de l’économie, ce qui contribuerait à développer la crise de la politique, cette dernière frapperait tout le monde. Il en serait de même pour un parti de gauche. Je renvoie sur ce point aux pages 129, à propos de la droite, et 157 à propos de la gauche. Il existerait une sorte d’interdépendance des effets des erreurs de chaque parti sur la crise de la politique en général et donc sur l’être même des autres partis. En réalité, les auteurs pensent surtout à l’effet réciproque des erreurs des partis de gauche sur la politique.

3) Le résultat paradoxal de cette hypothèse de solidarité des partis dans l’apparition de la crise de la politique serait que chaque parti aurait théoriquement le devoir de s’occuper non seulement de ses affaires mais de celles de son voisin. On pourrait imaginer que le Président d’un parti quelconque téléphonât à son homologue d’un parti adverse (et réciproquement), ou d’un parti proche (et réciproquement) en lui disant de faire attention, car son parti (celui de l’autre) contribue à la crise générale de la politique alors que nous sommes tous concernés.

B) Les Classes sociales ? Le peuple ? Le peuple de gauche ? Le peuple de droite ?

Les classes sociales sont absentes de ce livre. Je n’en fais pas reproche aux auteurs. Après tout c’est leur droit de raisonner ainsi. Mais ils font référence à Marx de manière fréquente. Je trouverais intéressant qu’ils expliquent les raisons de leur choix théorique. Essayons de discuter et de voir l’intérêt théorique du choix de tel ou tel opérateur sociologique.

A mon avis, le choix de l’opérateur "classes sociales" relativement à l’opérateur "peuple" a des implications.

1) La première est d’introduire de l’objectivité dans l’analyse. Le peuple est défini par un ensemble de valeurs. La classe sociale est définie par une situation objective dans la production et dans la consommation, par différence avec « les valeurs » qui sont inévitablement floues.

Prenons, par exemple, le critère du rapport aux populations migrantes comme critère de la gauche. Cela signifierait-il que Madame Merkel, chef du parti le plus conservateur de l’Allemagne, dont on sait qu’elle a récemment laissé entrer environ 1 million de migrants sur le territoire européen, serait de gauche ? L’analyse de classe permet de comprendre que cette politicienne, aujourd’hui au bout de son rouleau, a agi de la sorte pour séduire les écologistes allemands (ce qui a raté) et en se disant vraisemblablement que, de toute façon, cela pèserait sur le marché du travail de l’Allemagne tout en attisant la xénophobie parmi les travailleurs de son pays.

2) La deuxième implication de la notion de classe sociale est d’introduire directement à cette réalité qu’est l’organisation de la classe en question. Une classe est un être socialement objectif et socialement abstrait. Pompidou, par exemple, avait beau jeu de dire que l’UNR était un parti ouvrier puisqu’à l’époque, si ma mémoire est bonne, 23% de la CSP ouvriers votaient pour son parti. Selon une distinction connue, une classe sociale est classe en soi et classe pour soi. La forme parti a été (et, à mon avis demeure) la structure nécessaire, accompagnatrice de tout un ensemble d’autres phénomènes, du passage de la classe en soi à la classe pour soi. Mais B et M sont hostiles à la forme parti. C’est l’un des avantages qu’ils tirent de leur analyse fondée sur « le peuple ».

En effet, la notion de peuple, par différence avec celle de classe, véhicule l’idée de la spontanéité et de l’immédiateté de la conscience sociale. La définition que B et M donnent du peuple me semble significative de cette caractéristique. La notion de peuple, nous la portons en nous-mêmes, écrivent-ils. Elle est, en quelque sorte, génétique. Le concept de peuple, au sens des auteurs, serait l’antithèse de celui de parti. Il n’y a pas besoin d’organiser le peuple puisqu’il porte en lui les valeurs qui font qu’il est le peuple de telle ou telle configuration.

3) Les auteurs disent, par exemple, que la gauche, le peuple de gauche, doivent être reconstruits. Et cela, à l’aide de débats. Qui va en prendre l’initiative ? Qui va prendre note des décisions prises, à supposer qu’il y en ait ? Ils ne le disent pas.

Supposons, comme ils le prétendent, que la gauche soit le bon opérateur d’analyse de la société française et de la crise de la politique qui la traverse. Par différence avec eux, et en me moulant dans leur langage, je dirai qu’on ne pourra reconstruire la gauche qu’à la condition d’adopter ce que l’on appelle, classiquement, un point de vue de classe.

Les choix conceptuels sont cohérents. Puisque, selon B et M, le peuple porte en lui les valeurs qui le définissent comme étant le peuple, son être social n’a pas besoin de luttes pour apprendre ce qu’il est. Le peuple n’a pas besoin de parti pour arriver à la conscience de lui-même. Il peut donc débattre sans l’aide d’une médiation quelconque. Le débat est pour le peuple comme l’eau qui s’écoule. Il trouvera sa voie de lui-même dans le mouvement social.

En revanche, les partisans de l’analyse sociale en termes de classes seront conduits à insister sur les luttes sociales comme éléments moteurs de la conscience générale du peuple. Ce sont les luttes, elles-mêmes issues de la contradiction entre la subjectivité et l’objectivité des situations, ou nourries par elles, qui peuvent, selon ces derniers, faire progresser la conscience des individus relevant de la catégorie du peuple, et pas seulement le débat, même s’il est un aspect de la lutte. Les partisans d’une analyse en termes de luttes sociales font d’ailleurs sur ce point référence à la lutte idéologique, comme complément indispensable d’un déroulement des luttes économiques, politiques, sociales, qui soit conforme aux intérêts du peuple, précisément.

En lisant ce livre, j’ai eu le sentiment que les auteurs, tout en reconnaissant que le peuple de gauche était en difficulté, ne se donnaient pas les moyens, eu égard à leur conception du peuple comme matérialisation de valeurs immédiates, de satisfaire leur ambition, à savoir faire refleurir le printemps de la politique.

Une analyse menée en termes de classes sociales permet, par exemple, de comprendre les apories du Front national en même temps que la possibilité, sur la base de luttes clairement menées, de rallier une partie de ses électeurs à une cause lucidement progressiste, voire révolutionnaire. La leur (celle de B et M) ne le permet pas. Il en est de même de l’épiphénomène Macron. Selon moi, il faut décrypter ce personnage tant sur la base des faits ayant caractérisé son ascension que sur celle d’une analyse de classes, pour en comprendre l’essentiel. Je laisse de côté la dimension psychopathique de l’impétrant.

Pour en terminer momentanément avec ce point, je dirai que B et M utilisent une certaine notion de peuple. Je ne suis pas hostile, personnellement, à l’usage de ce terme. Mais le sens que je lui donne est issu de ma conception de la division de la société présente en classes sociales antagoniques. En revanche, B et M, pour lesquels le peuple est extérieur à ce genre de conception, devient un être social immédiatement défini par des valeurs. Le peuple de B et M est une essence, plus exactement un regroupement d’essences (peuple de gauche, de droite, autres).

Je ne leur conteste absolument pas le droit de penser ainsi. Mais d’une part, cela a des implications. D’autre part, à supposer qu’ils aient raison, j’aimerais bien que B et M m’expliquent comment leur culture marxiste s’accommode de cette transformation selon moi radicale de la pensée de Marx ? Quelles exigences intellectuelles les a conduit vers cette conception ?

C) Peut-on considérer qu’existent deux capitalismes ?

Je vais faire une hypothèse. A mon avis, B et M ont abandonné la conception de l’antagonisme des classes pour l’analyse de la société présente dans la mesure où il existerait aujourd’hui, selon eux, deux capitalismes.

Il y aurait, dominant la société et le monde, le capitalisme financiarisé. Ensuite, dans l’œuf du capitalisme financiarisé, se tiendrait un autre capitalisme, qu’il conviendrait de soutenir pour briser la domination du premier et changer l’ensemble. La gauche aurait intérêt à soutenir le capitalisme entrepreneurial, le nouveau capitalisme, pour faire mûrir la contradiction entre les deux capitalismes et peut-être, de cette façon, si le peuple le souhaite, dépasser le capitalisme en tant que mode de production. J’ai déjà exposé cette théorie propre à B et M dans la première partie de ce texte. C’est d’elle, à mon avis, que tout découle si l’on reconstruit ce bouquin à l’envers.

L’idée que je vais argumenter, dans cette sous-partie, est que l’existence de 2 capitalismes ne correspond pas aux faits. En tant que mode de production, le capitalisme est unique. Certes, ce qui paraît possible est de distinguer le capitalisme en tant que mode de production, d’une part, et en tant que mode de gestion, d’autre part.

Mais à mon avis, la possibilité concrète de cette distinction suppose l’existence d’un mode de production socialiste assurant que le mode de gestion capitaliste ne puisse se développer et redevenir, comme il en a la tendance naturelle, le mode de production capitaliste.

Je pense que telle est la caractéristique du socialisme chinois contemporain que d’être un mode de production socialiste permettant, pour la raison qu’il est mode de production socialiste et que son gouvernement met en œuvre la dictature du peuple, la présence et l’exercice en son sein d’entreprises capitalistes, c’est-à-dire d’un mode de gestion capitaliste de diverses activités.

J’en reviens à mon propos initial : le mode de production capitaliste est unique. Voici 3 aspects du fonctionnement capitaliste contemporain justifiant cette thèse.

1) La financiarisation du capitalisme est venue du capitalisme réel lui-même. Le capitalisme financier mondialisé n’est pas un choix volontaire fait par des méchants. C’est une conséquence nécessaire du fonctionnement du capitalisme réel. Je vais brièvement rappeler les faits de cette période.

La crise économique des années 1970 fut, dans tous les pays développés, une crise générale de la rentabilité capitaliste (suraccumulation du capital) et du capitalisme monopoliste d’Etat. Cette crise s’est alors exprimée par la baisse des taux moyens de profit dans tous les pays développés, par des luttes sociales intenses et, de manière concrète, par cet état de l’économie que l’on a appelé la stagflation.

D’une part, la productivité du travail et du capital butaient sur des seuils infranchissables et d’autre part, l’inflation apparaissait comme le seul moyen, pour chaque segment du capital, d’assurer sa rentabilité. Mais c’était un processus déstabilisant, tant au plan de la valeur monétaire (les actifs et la monnaie) que des relations sociales intérieures et des relations internationales.

Tôt ou tard, cela se fut traduit par une énorme crise au sens classique du terme : dévalorisation brutale de grandes quantités de capital, 1- pour mettre un terme momentané à l’agressivité combattante des prolétaires, 2- pour rétablir les conditions générales de la rentabilité du capital.

Toutefois, les dirigeants capitalistes ont refusé globalement cette issue, pour eux trop dangereuse (risque de révolution) et trop couteuse (le capitalisme est maintenant un capitalisme de grosses unités).

Ils ont alors élaboré une stratégie :

1) de stoppage de la croissance économique et d’alourdissement de l’endettement public. Il fallait en finir avec les politiques de la demande, mettre un terme à la hausse des prix, rabattre le caquet des salariés. En quelques années, les taux d’intérêt ont quasiment doublé,

2) de mondialisation du capital productif par libéralisation intégrale des capitaux, réels et financiers. De cette façon, les capitalistes (les grands) ont pu se déplacer aisément dans le monde à la recherche des meilleures occasions de profits. Simultanément, l’économie américaine est devenue de plus en plus ouverte sur les autres pays. Son commerce est devenu de plus en plus déficitaire, en sorte qu’a existé une masse croissante de liquidités en dollars US, susceptibles d’alimenter la mondialisation du capital.

En effet, lorsque l’économie américaine devient déficitaire, cela signifie que les pays créditeurs gagnent des dollars. En parlant des Halles, Emile Zola disait : « Le ventre de Paris ». A partir des années 1970, l’économie américaine est devenue le "ventre du monde". Le dollar US s’est affirmé comme monnaie mondiale.

Bref, la financiarisation du capital n’est pas venue de méchants capitalistes avides de piller la planète. Elle est venue du système capitaliste tout entier.

2) La mondialisation du capital réel ne pouvait être réalisée que de manière financière, par l’intermédiaire de marchés financiers.

Le capitalisme, en effet, est un système qui repose sur la propriété privée. C’est un système décentralisé. Ce n’est pas un système centralement coordonné, ou coordonnable, comme le raconte cet imbécile de Soros. Chaque segment du capital est utilisé de manière indépendante. Il ne pouvait, il ne peut exister d’Etat mondial capitaliste répartissant rationnellement le capital de chaque pays dans les pays en développement. C’est à chacun de se débrouiller. Le lien entre réel et financier est donc un lien intime, nécessaire. Le monde de la finance n’est pas, en lui-même, une perversion du monde réel. Certes, à partir d’un certain seuil, la finance prend son autonomie par rapport au monde réel. Mais les capitalistes du monde réel participent eux-aussi de cette autonomisation. Je ne développe pas, mais ce n’est pas difficile à montrer.

3) Dans le cadre de la mondialisation capitaliste, se produit l’interpénétration de la finance et du capital productif. C’est d’ailleurs ce que notent B et M. Ils ont bien compris que leur approche systématique des 2 capitalismes est excessive. Le capitalisme entrepreneurial puise lui aussi dans l’épargne mondiale.

Mais il existe un autre élément, qui leur a peut-être échappé. C’est le fait que la mondialisation financière concerne aujourd’hui non seulement le capital productif. Elle s’est emparée du capital variable socialisé, qui est l’une des grandes composantes des flux de revenus dans le système capitaliste contemporain. Pour ce qui concerne les travailleurs américains, cette interpénétration est depuis longtemps réalisée, avec les fonds de pension. Cela dit, depuis les années 1990-1995, fut entrepris un lent et rigoureux travail, de la part des bureaucraties capitalistes mondiales et des grands capitalistes en général, pour que soient modifiés les régimes de retraites et d’assurances sociales : privatisation, capitalisation, développement de l’idéologie du risque, etc., en sorte que le capital variable socialisé soit géré privativement (compagnies d’assurances) et soit ensuite intégré dans la finance mondiale. Cela est un autre point de jonction intime entre le capital réel et le capital financier.