Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Xavier Niel roule pour le PS (13/03)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

Liens

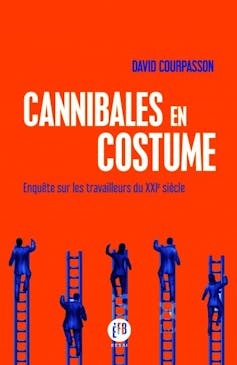

Bonnes feuilles : l’entreprise au XXIᵉ siècle, un monde de cannibales en costume

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Trente ans d’enquête terrain dans de multiples lieux de travail ont conduit le sociologue David Courpasson a cette conclusion glaçante : les bureaux et les ateliers sont devenus des univers où tout le monde mange tout le monde, et même où les salariés se dévorent eux-mêmes. Comment expliquer autrement le carnage social à l’œuvre depuis des décennies ? De l’usine à la start-up, cette tendance ne s’est jamais enrayée, entre ceux qui travaillent à vendre des produits dangereux et ceux qui participent à l’uberisation d’une partie de la force de travail. Pire : tout le monde se tait, trouve les raisons de son indifférence et continue sa route. Mais au bout, beaucoup s’effondrent même si une minorité tente encore de retisser quelques fragiles liens de solidarité, comme le souligne David Courpasson dans son livre « Cannibales en costume. Enquête sur les travailleurs du XXIe siècle » (François Bourin Éditeur) dont nous vous proposons ici quelques extraits.

« Quelqu’un doit bien le faire »

Écoutons donc attentivement les récits des gens au travail. Ils nous feront sans doute accepter l’idée que Paul, le guerrier des années 1980, soit un proche de Georges, le pharmacien des années 2010, que leurs vies, si elles sont évidemment dissemblables, portent des stigmates identiques de leur expérience du travail, à trente années d’écart. Accepter l’idée que, si l’usine anthropophage d’hier nous engloutissait pour nous recracher avec un salaire de misère, celle d’aujourd’hui nous absorbe de sa bienveillance, de ses compliments sur notre potentiel, nous rappelle jour après jour combien nous sommes importants, combien nous devons venir au travail de notre plein gré, authentiquement motivés et engagés. Elle nous entraîne dans une vague tonique qui promeut les expérimentations téméraires (agir avant de réfléchir !) et l’engagement sacrificiel (tout donner, ne rien lâcher…). Parce qu’elle veut notre individu en entier, pas seulement son corps.

« C’est hyper rentable »

Au milieu de notre entretien, Georges me dira presque brutalement : « Vous comprenez, je me dis, je suis un cannibale, un cannibale habillé en costume… Mon boulot, au fond, est franchement dégueulasse… » Je vais alors tenter de comprendre ce qu’il y a de si dégueulasse dans la fabrique de médicaments. Il explique avec sobriété son quotidien, ses tâches, et c’est effectivement à première vue d’une grande simplicité, le travail normal d’un ingénieur de production. Mais la violence des propos de Georges est d’emblée palpable : les corps des pauvres gens, au loin, qui se retrouvent sous perfusion deux fois par semaine, dans des centres de collecte à peine salubres, sont des objets, ni plus, ni moins.

Voilà de quoi il souhaite parler : « On est là pour recueillir et nettoyer en quelque sorte les matières reçues chaque jour, pour en faire une substance utilisable pour la fabrication de médicaments et traitements. L’usine ne fait rien d’autre, on nettoie ce qui vient de ces centres de prélèvement ». Je lui demande alors des précisions, même s’il veut couper court à la description du job : le « nettoyage » du plasma n’est-il pas fait avant ? « Non, nous, de toute façon, on regarde ces substances comme a priori suspectes, c’est comme ça qu’on garantit le maximum de pureté dans le produit qui servira ensuite, c’est une question éthique, et médicale évidemment, on ne fabrique pas des médicaments avec des substances humaines dont on n’est pas sûr ».

Pourquoi ne seraient-elles pas sûres ? « Ce qu’il y a, c’est que c’est du plasma dit low-cost dans notre jargon, il nous coûte bien moins cher que s’il était collecté ici, avec des donneurs bénévoles, parce que, bon, les centres sont de vraies usines à prélèvement, c’est industriel, ils tournent quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre, donc c’est hyper rentable ». Je réitère ma question : d’où vient cette exigence de sûreté voire de pureté sur laquelle il insiste tant ? Georges mûrit sa réponse : « Soyons clairs, les gens, là-bas, ne sont pas forcément en super forme, cela peut avoir des répercussions sur la qualité de ce qu’ils vendent. Les gens remplissent des questionnaires avant de donner le plasma, mais ils peuvent mentir, sur leurs antécédents, sur leur consommation de drogues ou d’alcool… Ce sont des endroits peu sûrs sur le plan social vous comprenez ».

« Il faut faire mieux, pas de son mieux »

Quelque chose me semble peut-être encore plus grave, à bien y réfléchir : chaque matin, pour certains, constitue l’horizon d’une autre angoisse, celle de la perfection. Être parfaite, c’est ainsi l’obsession de Charline, directrice d’agence bancaire. Je la rencontre en 2008 ; elle me reçoit dans un petit bureau à peine à l’écart d’un guichet bruyant : « J’ai trente-sept ans, il faut que je me dépêche si je veux un jour devenir patronne du secteur, c’est un objectif premier effectivement, on en pense ce qu’on en veut, mais pour moi ça compte, donc je me dois d’être parfaite. » Je sursaute sans y paraître : ça veut dire quoi, parfaite ? « OK, je sais, on dit la perfection n’est pas de ce monde, ce que je veux dire, c’est plus que faire de son mieux, faire de son mieux ça ne suffit pas, tout le monde fait de son mieux, il ne faut pas faire de son mieux, il faut faire mieux, c’est différent ! »

Son rire claque dans le bureau. D’accord, mais mieux que quoi, que qui ? Et mieux, ce n’est pas toujours parfait, non ? lui dis-je, tentant d’adopter le faux détachement de mon interlocutrice, en riant aussi un peu à cette question, que je trouve idiote quand je la relis… « Moi, je vois la perfection dans l’œil du DG, voilà tout, et dans la note, enfin le pourcentage de ma prime, si je n’ai pas 100 % je pleure, mais si d’autres ont 100 % je pleure aussi, encore plus, vous comprenez ? »

« Il faut qu’il y ait du sang qui coule »

On serait donc prêt à tout et n’importe quoi pour gonfler ses ratios personnels, car la valeur d’un travailleur se mesurerait au nombre de ses nouveaux clients et au volume de son portefeuille, comme dans l’usine de Paul elle pouvait se mesurer à la profondeur des cicatrices creusées par les risques du métier. Dans des entreprises dites high-tech, taillées par la modernité individualiste et qu’on appelle Google, Apple, ou dans toute autre spécifiée par une culture de la créativité et de l’énergie décuplées, au service de l’hystérie technophile actuelle, des gens parlent en effet, avec réserve et en hésitant souvent, de la façon dont la liberté qu’on leur donne de « faire ce qu’ils veulent » pourrait bien être un piège quotidien qui détruit les rapports humains, tout en multipliant les chances de perfectionner des produits au prestige invraisemblable.