Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- "UNE GUERRE BARBARE ET SUICIDAIRE" : TRUMP PREND LE MONDE EN OTAGE (13/03)

- #JeVoteSophia L’émission ! (13/03)

- Dernier message de Mélenchon avant le 1er tour : Aux urnes citoyens ! (13/03)

- Xavier Niel roule pour le PS (13/03)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

Liens

Recensions de "Abattre l’ennemi" de Juan Branco

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Avis sur le livre Abattre l'ennemi (2021) par SugarBoy - SensCritique

Passons sur le style affecté, tantôt prophétique, tantôt franchement ridicule et qui, du reste, était déjà celui de Juan Branco dans ses précédents ouvrages. Passons sur les quelques fautes d’orthographe, aussi – à ce sujet, je crois l’exemplaire en ma possession issu d’un second tirage, puisque je n’ai relevé en tout et pour tout qu’une vingtaine de coquilles, et non la myriade annoncée.

Ce qui nous intéresse entre tout, dans cet essai, c’est le point de vue adopté par l’auteur pour critiquer le régime politique français en général et son avatar du moment, la Macronie. Si Branco avait, en 2018 avec Crépuscule, tant fait trembler le pouvoir en place et les tenants des choses telles qu’elles sont, c’est parce qu’il s’était d’emblée positionné, non pas contre, mais au-dessus ou, pour mieux dire, en dehors. Son but n’est pas, suivant les règles du jeu, de remplacer les dominants actuels par d’autres moins corrompus, mais de faire cesser le jeu, en en révélant « l’inanité des mécanismes » [p. 20], étant donné que pour lui, la démocratie représentative n’est pas un outil neutre susceptible d’être utilisé à bon ou mauvais escient, mais au contraire un régime en soi maléfique, l’élection d’une seule personne pour en représenter des millions amenant à une dérive mégalomane : « L’héroïsation est l’expression d’une dysfonction de la société […] La consécration et la déchéance individuelles sont leur zénith : le nôtre se situe en l’altérité […] » [p. 29] De là apparaissent les thèmes majeurs du livre : 1. La situation de la lutte portée par Branco : ce n’est pas une lutte politique, mais une lutte métaphysique, menée au nom de valeurs et de principes spirituels. 2. Les erreurs des partis d’opposition, qui se trompent de combat et divisent, favorisant le règne des puissants. Les idiots sont toujours utiles. 3. Le soulèvement des Gilets Jaunes, qui a ouvert la voie à une révolution où le bien public s’imposera face aux intérêts privés.

Les affidés du système n’ont qu’une crainte : « que l’on dise d’eux ce qu’ils sont, que l’on révèle ce qu’ils mirent des années à cacher ». [p. 18] Ainsi, c’est à l’essence de ses ennemis que Branco s’attaque, et non à leurs seuls actes : le simple fait de révéler ce qu’ils sont, et non ce qu’ils font, doit, indépendamment des conséquences matérielles de cette révélation, amoindrir leur influence néfaste. Ce faisant, sa dangerosité s’accroît. La clique des malfaisants, acculée, ne doit plus justifier de ses exactions, mais de son être même : c’est son existence qui est mise en danger. Il n’y a dès lors qu’un seul devoir pour achever de les abattre : « toujours à visage découvert, dire la vérité. » [p. 132] Rappelons-nous 1984, de George Orwell, où la reprogrammation mentale des opposants passe par l’assimilation de la célèbre formule : deux et deux font cinq. Si la logique elle-même est galvaudée et distordue, l’illusion est partout de mise, chacun devenant illusionniste et entretenant la mystification générale. Inversement, pour peu qu’une seule personne ose prétendre que deux et deux fassent quatre, c’est tout l’édifice des mensonges qui vacille et menace de s’effondrer. La vérité est le pire ennemi des totalitarismes. Ainsi Zinoviev pouvait-il écrire : « Et, dorénavant, le degré de développement d’une société, du point de vue de son humanité, sera défini par le degré de vérité toléré par cette société. » (1)

Leurs tours de passe-passe et leur faculté machiavélique pour la prestidigitation ont amené sous le contrôle absolu des puissants « l’espace du visible » [p. 79] : c’est pourquoi Branco porte la guerre dans l’espace de l’invisible. Il serait vain d’espérer les contrer dans le royaume où ils sont passés maîtres, il convient donc de dévoiler leur être même, afin que tous voient « l’absence de désir et de vie » [p. 118] qui les habite. Ce néant qui les caractérise se manifeste dans une avidité sexuelle et financière débridée, dont quelques scandales témoignent sporadiquement (incestes, exhibitions, détournements de fonds…). Toutefois, l’apparition au grand jour de ces malversations ne doit pas faire oublier que cette concupiscence vorace est systémique et non le fait de quelques dégénérés. Elle est due, dans les castes dirigeantes, à « une sourde éviction de ce que le monde a de plus précieux, le rapport à l’altérité » [p. 53], nos dirigeants s’étant eux-mêmes transformés en « consommateurs frénétiques » [p. 54] incapables d’amour et cherchant dès lors, comme compensation, la jouissance. Tous craignent la « mort sociale » et l’« attaque réputationnelle » car, « de l’intime à l’argent » [p. 131], ils ont toujours quelque chose de personnel à se reprocher. Loin de la banale critique politique, Branco met en exergue l’origine existentielle des méfaits perpétrés par les puissants. (2) Si donc, certaines affaires (Duhamel, Griveaux…) sont ponctuellement révélées, il ne s’agit certes pas d’exceptions mais de symptômes apparents ; et si politiciens et media paraissent condamner ces gens dont les méfaits sont mis au jour, ce n’est pas pour lutter contre la corruption : « Au contraire, il s’agit, en France, par la dénonciation et la mise à bas de tout accaparement trop grossièrement mis en œuvre, d’une part de renforcer l’acceptabilité de la corruption légale, et d’autre part d’en limiter le nombre de bénéficiaires à ceux qui ont le savoir-faire suffisant pour contourner l’épais appareil réglementaire et légal qui, censé la limiter, ne fait que la réguler. » [pp. 221-222] (3)

La hideur turpide de ces créatures apparaît parfois en d’autres occasions : quand on leur vole la vedette. Ainsi de Julian Assange qui, rendant par l’intermédiaire de Juan Branco un fier service à la France en révélant l’espionnage mené par les États-Unis, se voit agonir d’injures et de menaces, soupçonné de complotisme et de complots. Pourquoi ? Parce que, nous dit Branco, rendre un service à la France, c’est mettre ceux qui auraient dû veiller au bien du pays, et qui ne l’ont pas fait par intérêt personnel ou par incompétence, face à leur manquement. (4)

Juan Branco est redouté de tous les candidats au pouvoir, y compris des partis d’opposition qui, en tant qu’ils participent au jeu de la société, préfèreraient bien sûr tout plutôt que de voir le jeu s’arrêter, puisque cela leur ôterait la possibilité de remporter la partie. Ils sont « part d’un système qui leur assure protection ». [p. 131] Les forces d’opposition sont « ontologiquement dépendantes de l’existant ». [p. 35] De même, Branco souligne la futilité et la contre-productivité des débats ineptes qui ont lieu, depuis quelques années maintenant, entre prétendus progressistes et dits conservateurs : « Avant d’être féministes ou antipatriarcales » [p. 63], les luttes devraient selon lui viser à s’émanciper de la consécration de la consommation effrénée. Car celui qui s’engage dans des luttes sociétales ne trouvera pour seul horizon d’émancipation que de « devenir eunuque ou victimaire, vindicatif ou violentant » [ibid.]. En d’autres termes, les luttes gauchistes et les réactions droitistes qu’elles déclenchent se trompent de combat, gaspillent les énergies et divisent : « gouvernants et militants, intellectuels et engagés, investis d’une cause qu’ils relient rarement à de plus amples totalités, semblent dépassés, réduits à trouver dans les questions des mœurs […] leurs terrains de lutte […], accroissant la division et accélérant notre effondrement. » [p. 157] Les questions sociétales ne sont que parties d’un tout qui échappe à beaucoup : le déracinement forcé dû à la mondialisation. Ce déracinement, explique Branco, s’est fait en deux étapes : d’abord les énergies fossiles, en facilitant et accélérant les déplacements, ont ébranlé notre rapport à l’espace et au temps ; puis les nouvelles technologies « ont unifié notre espèce en la plongeant dans le virtuel […], achevant de décentrer nos corps, les transformant en supports là où ils demeuraient le cœur de nos sociétés. » [p. 156] Si l’on comprend bien l’auteur, la mise à mal des liens interpersonnels, c’est-à-dire de l’amour, et leur remplacement par la consommation, plus que jamais nous ferait sentir le poids de notre condition humaine : celle-ci n’est plus adoucie par tout ce qu’un peuple façonne pour s’élever, la culture de l’esprit et de la terre, et que la mondialisation, en l’uniformisation qu’elle impose, détruit.

Or donc, pour Branco, c’est la mondialisation et la course effrénée à la consommation qui ont dévasté notre pays. Il s’ensuit qu’il faut réaffirmer l’indépendance de la nation, la souveraineté de son peuple. Les traditions ont été jetées bas parce qu’elles empêchaient « la pleine jouissance à laquelle nos dominants aspiraient » [p. 147]. Il n’est que de les restaurer. « Autonomie et souveraineté seront d’évidence et dès lors les mots les plus clairs que nous aurons à prononcer. » [p. 227] C’est ce que demandaient les Gilets Jaunes, eux qui étaient à la recherche « d’un pays, d’une patrie, d’une terre » [p. 121]. La terre est au centre de la réflexion de Branco, lui qui fait de la souveraineté « le socle de toute vie, un impérieux préalable à tout mouvement, garantissant à tout citoyen la possibilité de se voir, sur sa terre, protégé, et dès lors de pouvoir exercer sa liberté. » [p. 117] En invoquant ainsi la terre, Branco se place, rassembleur et réconciliateur, dans le sillage de tous les amoureux de la liberté, de quelque bord qu’ils soient, puisqu’aussi bien avant lui, réclamant la terre, se levaient l’anarchiste athée Georges Darien (« la patrie, c’est la terre de la patrie » (5)) autant que le catholique Charles Péguy (« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle… » (6)). Des gens, enfin, issus de tous bords et dont l’un des rares points communs est qu’ils sont intelligents. (7)

Pour recouvrer la souveraineté perdue et gouverner la France, Branco suggère de nombreuses mesures. Elles présenteront à coup sûr beaucoup d’intérêt pour ceux qui s’intéressent à la politique et se proposent de remettre le pays sur pied ; nous ne nous y attarderons cependant pas ici, nous qui entendons surtout montrer la métaphysique du combat livré par Juan Branco aux puissances qui empoisonnent le pays. Notons toutefois que selon lui, le renouement avec la souveraineté impose de « refuser toute ingérence » [p. 194] des impérialismes étrangers, ce qui implique de se retirer de la compétition mondiale, de collaborer avec des pays proches « fiers de leur identité » [p. 198], de demeurer au côté du peuple qui cherche « à préserver son intégrité » [ibid.]. Nécessaires sont encore la sortie de l’UE et la mise en place de communes aux ambitions « anarchisantes » [p. 162], autrement dit, tel que nous l’entendons, de communes mettant en œuvre une démocratie directe que ne permet pas l’échelle nationale – communes coordonnées par un État-nation rendu fluide et efficace par la suppression de nombreux intermédiaires administratifs.

Or, cette reconquête de la souveraineté, ce refus de la mondialisation et cette compréhension instinctive du pourrissement où tombent inéluctablement tous ceux qui s’approchent du pouvoir, les Gilets Jaunes l’incarnèrent magnifiquement. « Ils sont le courage et la beauté. La grâce d’un pays par d’autres trahi se montre à leurs côtés. » [p. 23] Ce qui a de toute part été reproché aux Gilets Jaunes (par tout un tas d’imbéciles, disons-le), à savoir : de n’avoir pas de chef, est au contraire vu par Branco comme la force singulière de ce mouvement ; en cette particularité réside le pur renouvellement de ces réfractaires. Le but n’était pas de renverser le pouvoir, mais de vivre, tout simplement, c’est-à-dire de vivre sans le pouvoir. De considérer les règles mortifères et les contraintes virtuelles comme, de fait – mortifères et virtuelles. S’ils avaient pris le pouvoir, les dominés seraient devenus de nouveaux dominants puisque, étant humains, toutes bonnes qu’aient été leurs intentions originaires, ils auraient été corrompus par le pouvoir. C’était la grandeur de ce mouvement tel que Branco l’a théorisé, d’être anarchiste, sans contrôle, chacun étant capable de vivre avec les autres sans règle ni coercition imposée de l’extérieur. Renoncer au pouvoir : c’est pourquoi ce mouvement a terrifié les gouvernants, les a ulcérés et humiliés, « eux qui se surent épargnés et non vainqueurs » [p. 74]. La victoire définitive ne pourra d’ailleurs avoir lieu, selon Branco, que si l’on accepte unilatéralement ce fait : le pouvoir et ses alliés étant morts, il faut refuser le dialogue. Nous n’avons pas à parler à ces gens, et rien à négocier. « Cela consiste à dire que nous nous engageons à ne jamais nous laisser toucher par leur parole, mais au surplus à ne considérer à tout instant leurs mots que comme des armes produites afin de blesser, sans rapport à la vérité. » [p. 173]

Du fait de la déshumanisation qu’entraînait la mondialisation, tout était devenu remplaçable, interchangeable, les êtres humains eux-mêmes n’étant plus que les rouages numérotés d’une grande machine mise en branle par une minorité. L’enjeu des Gilets Jaunes a été la « possibilité de survivre en un monde où la singularité était devenue péché » [p. 27]. Il s’agissait pour eux d’affirmer leur volonté de vivre, leur aptitude à l’amour, face à ces gens qui, incapables d’empathie, s’étaient consacrés à la mort. « Nous nous étions trouvés portés par la légitimité qu’offre tout élan vital face à l’instinct de mort d’un pouvoir défait. » [p. 43] De telles affirmations nietzschéennes où la vie se justifie elle-même, se donne à elle-même, en tant que vie, le droit de vivre, se retrouvent ailleurs. On voit ainsi les ennemis condamnés en raison d’une « incapacité au don et à l’aimé » [p. 60], de même que Zarathoustra affirme la grande supériorité vitale de la « vertu qui donne » (8) sur celle qui prend. Mais les mots de Branco inversent aussi le nietzschéisme, promettant à la masse des faibles une victoire sur la tyrannie de quelques forts.

Adressons, pour finir, quelques reproches à l’auteur. Premièrement, son attitude quant à la question du coronavirus. Résumons brièvement l’histoire de cette épidémie dans son rapport avec les Gilets Jaunes telle que Branco l’évoque : les Gilets Jaunes s’étaient levés pour manifester leur colère face à la captation des ressources publiques par quelques intérêts privés, captation menant à la dévastation du service public, dont les hôpitaux, qui ne seraient plus en capacité de soigner la population en cas d’épidémie. Or, l’épidémie a fini par arriver, confirmant les paroles des Gilets Jaunes : la désorganisation des hôpitaux a obligé les soignants à choisir leurs malades, incapables qu’ils étaient de s’occuper de tous. Les Gilets Jaunes, eux, durent arrêter de manifester, car la continuation des rassemblements eût augmenté le risque de propagation du virus, ce qui aurait porté atteinte à une partie de la population, notamment aux plus faibles, qu’ils avaient à cœur de préserver. Ils s’étaient levés contre le pouvoir pour protéger les faibles, et voilà qu’ils devaient laisser le pouvoir tranquille s’ils ne voulaient pas propager le virus parmi ces faibles, alors même que c’était la faute du pouvoir si l’état du pays était tel que l’épidémie ne pouvait être contrôlée : « Nous avions annoncé la révélation et celle-ci, intervenant, nous laissait sans capacité d’action. » [p. 35] Le reproche que fait donc Branco aux dirigeants, c’est, par leur impéritie et leurs détournements de biens publics, d’avoir exposé la population à la maladie et, alors même que cette maladie faisait rage, d’avoir pensé « avant tout au coup d’après, à ce que tout cela leur apporterait ». [p. 42] Lui qui se fait fort de mettre au jour les supercheries par lesquelles Emmanuel Macron et ses affidés assoient leur domination et de décortiquer les rouages par lesquels des acteurs privés captent les biens de l’État, il ne lui est pas venu à l’esprit d’accuser ses ennemis d’une malversation autrement plus grave : celle d’entretenir la peur au sujet du covid, d’instrumentaliser l’épidémie en exagérant sa dangerosité, de diffuser une propagande anxiogène qui décrédibilise les traitements et promeut des vaccins non testés qui ont l’heur de rapporter de l’argent aux acteurs privés ayant la mainmise sur les pouvoirs publics – ces acteurs privés que précisément il fustige. Il y a là pourtant matière à quelques scandales, et le fait que Raoult et l’hydroxychloroquine ne soient pas même cités une fois, en bien ou en mal, laisse à penser que Branco ne s’est tout bonnement pas suffisamment penché sur le sujet, pas assez pour en parler. Peut-être fera-ce l’objet de son prochain livre ?

Second reproche : l'acquittement accordé aux forces de l’ordre. Rappelons-nous qu’en définitive, la peur détermine, pour une grande part, l’action des hommes. Si les tyrans dominent, c’est que la masse craint, en se soulevant, de perdre le peu qu’elle a ou de mourir. Cette peur est inspirée par les gardes du tyran : ils ont la force physique et les armes. Le tyran n’a aucun pouvoir par lui-même ; celui qui peut ôter la vie, celui-là a le pouvoir. Il me paraît moralement faux et politiquement trompeur de prétendre que les policiers sont aussi des victimes parce que professionnellement contraints d’obéir aux ordres : seul celui qui peut ôter la vie donne des ordres. Les policiers décident de leur camp eux-mêmes. Qu’ils ne s’en rendent pas compte ne change rien à la donne : c’est à cause d’eux que rien ne change, parce qu’ils choisissent d’être les garants de l’ordre existant. Si l’ordre existant est inique et délétère, ils font en le protégeant un mauvais usage de leur force, en la mettant au service de politiciens et de milliardaires roués. Les roués profitent de la bêtise des forts, en cela Nietzsche avait vu juste. Mais je prétends que les plus coupables ne sont pas les roués, mais les forts qui les protègent – car ils ont la force physique et donc, le pouvoir.

Notes

(1) Alexandre Zinoviev, Les Hauteurs béantes. Pour se convaincre de la ressemblance entre les analyses de Branco et celles de Zinoviev, et partant, de la similarité entre l’URSS d’alors et la France d’aujourd’hui, lire ma critique du livre du logicien russe. On constatera d’ailleurs que, comme Zinoviev, Branco avait tout pour devenir un bon petit soldat du système mais que, par une suite d’événements résultant eux-mêmes de ce système, il a fini par en devenir le pire ennemi, la Matrice ayant engendré elle-même sa propre négation. Ayons à cœur néanmoins de distinguer les particularités de ces deux totalitarismes : si la singularité de la Russie soviétique résidait dans la banalité du quotidien et la solitude des êtres, celle de notre France semble plutôt consister en une dilution complète du sujet, où les notions de solitude et d’intimité sont disparues sous l’argent et le divertissement.

(2) On se fera fort de relire, sur l’inaptitude des puissants à l’empathie, Le Bal des schizos, roman où Philip K. Dick donne à voir des individus qui, en un dédoublement psychique, deviennent de parfaits cartésiens postmodernes : esprits purs flottant loin de leurs émotions, ces gens considèrent tout corps, y compris le leur, comme un mécanisme à observer, disséquer, mettre au service de leurs ambitions rationalistes. Si tous nos actuels dirigeants ne sont sans doute pas nés affligés de cette maladie mentale, il est évident, comme l’a si bien illustré Bret Easton Ellis dans American Psycho, que celui qui accède au pouvoir et à l’argent, n’ayant plus aucune limite sociale qui l’empêche de faire ce qu’il veut, perd en même temps ses limites psychiques et devient donc psychopathe, s’il ne l’était pas déjà.

(3) Dans Les Hauteurs béantes, Zinoviev écrivait : « L’État lutte contre les défauts, mais il ne le fait pas au nom de quelque considération idéale et supérieure, mais uniquement dans la mesure où il est contraint de le faire et où il a quelque chose à y gagner. »

(4) On pourra tenir le même raisonnement pour comprendre pourquoi le Dr Raoult s’est vu du jour au lendemain crouler sous les accusations les plus sottes, méchantes et irrespectueuses, alors qu’il s’était contenté de proposer un remède pour une maladie qui effrayait tout le monde : mais ce n’était pas à lui d’être un héros, c’était aux dirigeants. Ils voulaient sauver le pays, non pour le bien de celui-ci, mais pour être reconnus comme sauveurs – quitte à le condamner plutôt que de le voir sauvé par d’autres. Comme l’écrivait Zinoviev dans l’ouvrage précité : « Ce qui existe, ce sont les intérêts de catégories de personnes bien précises qu’elles déguisent en intérêts d’État. En fait, ces gens n’ont absolument rien à fiche de l’État. Ils ne pensent qu’à eux. »

(5) Georges Darien, La Belle France

(6) Charles Péguy, Ève

(7) Rassembleur encore, Branco cite, en épigraphe, un extrait d’une épître de « Paul » : élider sa qualité de saint est un choix, sans doute, de ne pas rebuter les non-chrétiens, puisque Branco lui-même est vraisemblablement chrétien. (Voir l’entretien accordé à Sud Radio le 4 avril 2021, où il déclare être allé à la messe des Rameaux.)

(8) Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra

-----------------------------------------------------------

Abattre l’ennemi. Le titre peut porter soit à frémir soit à fantasmer. Pourtant, Juan Branco semble ne pas vouloir reproduire l’échec de la Terreur. Ne pas offrir à l’ennemi la chance de passer pour notre victime : “Ne sombrons pas en cette erreur qui, habitant les années passées, fit perdre entre terrorismes et luttes anomiques des êtres qui auraient pu autrement devenir socles à penser.” (p. 175). Compte moins de se débarrasser des personnes actuellement nocives, qu’il faut néanmoins juger, que de réduire à néant les conditions de possibilité de toute caste. C’est-à-dire produire des outils théoriques concrets qui en cas de révolution permettront non seulement de se défaire de cette engeance corrompue, bien identifiée notamment par le concours de Crépuscule, mais surtout d’en rendre toute réémergence future impossible ; que cette fois-ci, la révolution, si elle devait advenir, ne soit pas confisquée, même par les révolutionnaires. Car si “nos ennemis sont ceux qui considèrent la société comme un instrument au service de leurs intérêts » (p. 24), l’ennemi véritable n’en est pas moins avant tout systémique et découle d’une organisation de nos institutions qui ne peut produire in fine que de la corruption.

L’apport de Juan Branco dans ce livre est de premier ordre en ce que, après une approche analytique, son livre offre une phase propositionnelle extrêmement condensée et conséquente qui, à ce que les Gilets Jaunes avaient fait émerger dans leurs assemblées dans toute la France, ajoute une approche concrète, pratique et peut-être exhaustive de la prise — et le cas échéant de la mise immédiate en incapacité de nuire — des multiples foyers du pouvoir. Et pour que cet apport concret soit fait, il fallait une connaissance intime du pouvoir et de ses lieux, connaissance que son parcours lui a offerte. Car, si nombreux sont les intellectuels à traduire en des concepts éclairants et parfois brillants ce que nous vivons, et si nombreuses sont aussi les personnes des classes populaires à avoir compris ce qu’il fallait changer dans ce Pays pour asseoir la souveraineté du peuple (RIC, mandat révocatoire, etc.), ce qui a toujours manqué en revanche, c’est le mode d’emploi institutionnel pour ne pas se faire bouffer immédiatement le pouvoir pris ; crainte souvent exprimée à juste titre par Frédéric Lordon notamment. En effet, que faire des Prefets? que faire de la Cour des Comptes? du Sénat? du Conseil Constitutionnel? de la Police? etc. et surtout qu’en faire immédiatement arrivé au pouvoir pour empêcher l’hydre de se voir repousser trois têtes là où l’on en aurait coupé qu’une? Des dizaines de propositions brutes sont ainsi soumises au débat ; à nous de nous en saisir. Je ne m’étendrai pour ma part pas sur cette partie propositionnelle qui, tant elle est dense offrirait ici une production excédant largement les limites d’une critique. Tout juste peut-on ici affirmer qu’il s’agit d’un État central fort où les modalités de contrôle citoyen sur chaque échelon du pouvoir sont pensées, assorti d’une autonomisation rapide des communes. Le jacobinisme n’y est pas l’ennemi du girondisme mais sa garantie d’épanouissement transitoire. Ceux que la partie analytique d’un ouvrage rebute peuvent directement se rendre aux deux sections propositionnels du livre : Chapitres V et VII, Agir et Gouverner, dont ils pourront ainsi mesurer l’apport pratique par rapport aux propositions GJ notamment. Pour l’auteur, “ce qui avait manqué à la réussite des Gilets jaunes — [c’est] un pouvoir alternatif pensé, réfléchi, prêt à s’élancer.” (p. 127) Après la lecture de ces deux chapitres, voilà qui semble ne plus manquer.

Très marqué par l’approche philosophique de Thomas Hobbes, sur lequel il appuya sa thèse de doctorat, Juan Branco repère l’ennemi comme celui qui trahit le contrat social, contrat censé équilibrer les pulsions individuelles sous la coupe du souverain auquel est déléguée la “sauvagerie” — la « violence légitime » dirait-on après Weber. En opérant un déplacement de son rôle de représentant du peuple au rôle de simple défenseur de ses intérêts privés et de ceux de la caste à laquelle il est lié, pieds et poings liés même, l’ennemi trahit la base même de ce qui fonde la paix civile sans pour autant en ressortir souverain. Car si ces hommes, élus ou satellitaires, dont les “princes de la République”, servent leurs intérêts, ils ne sont pas pour autant libres, et tout acte, même infime, de résistance à l’ordre établi les voit immédiatement menacés par le “pistolet de la réputation” (p. 131). Ce ne sont donc que des serfs. A cet égard le parcours de Juan Branco et le traitement médiatique qui lui fut réservé dès lors qu’il trahit sa caste est édifiant. “Le temps de survie dans l’espace médiatique est très faible quand vous refusez toute compromission.” (p. 128). Le chapitre Raconter apporte la preuve par le vécu de l’auteur du comment fonctionnent ces espaces-là. Et à ceux qui se seraient laissés affecter par l’image ubuesque donnée par la presse mainstream de l’auteur, on ne peut qu’inviter à aller eux-mêmes enquêter sur la factualité des faits rapportés. L’auteur n’a en effet pas cessé d’apporter des éléments de démentis face à ces attaques, mais cette focalisation sur sa personne pour éviter de traiter du fond, et invisibiliser les révélations faites sur nos dirigeants et leur corruption, le fit lui-même entrer dans un cercle de justification permanente pouvant laisser à penser que parler de lui-même était plus important que de parler des idées ou de défendre des personnes, d’où la litanie des attaques toujours portées sur son ego. C’est un piège connu, tel qu’il le décrit s’appliquant aussi à Julian Assange, mais qu’on pourrait tout aussi bien illustrer, quoi qu’on pense de lui, par le traitement médiatique réservé en France à Jean-Luc Mélenchon dont les attaques permanentes sur la personnalité invisibilisent totalement et à dessein les idées et le programme dans l’espace médiatique. L’auteur confesse : “Les accusations insensées se multipliaient, déplaçant le combat sur ma réputation, me forçant à parler plus encore de ma personne que de mes idées. Démontrer qu’ils mentaient, qu’ils manipulaient, deviendrait une obsession, fruit d’une blessure profonde aux ressorts parfaitement orchestrés.” (p. 112). Comment répondre à la diffamation permanente sans se mettre en avant ? Nos ennemis “contrôlent l’espace du visible” (p. 79) et ce faisant, agitent une apparence de démocratie. Eux dont la “paye s’indexe sur leur capacité à s’aveugler” (p. 80). C’est sans doute la partie la plus chomskyenne de l’oeuvre que cette analyse implacable des rouages des médias le plus souvent aveugles à leur propre servilité.

Dans un tel contexte, pour l’auteur, gouverner, c’est, par essence, résister : “Gouverner la France, c’est avant tout résister à l’immonde, aux forces qui ne cherchent qu’à avaler sans ne rien rendre. Gouverner la France, c’est, faisant corps, aider son peuple à s’unifier, lui permettre de se réfugier en des fondements que les siècles ont fécondés. […] C’est, en somme, résister.” (p. 12–13). C’est une approche de la souveraineté très proche de celle de la création telle qu’on la retrouve chez Gilles Deleuze où “créer c’est résister” mais qu’on retrouve déjà chez Georges Bataille ou Maurice Blanchot dont Deleuze hérita tant. Ce n’est pas étonnant quand on connaît l’influence de l’oeuvre de Georges Bataille sur Juan Branco, Bataille étant lui-même auteur d’une théorie de la souveraineté inachevée mais cruciale en tant qu’acmé annoncée de son œuvre (Georges Bataille, La souveraineté, éditions Lignes 2012, réédition de 1976 chez Gallimard), influence qui était particulièrement patente dans son livre D’après une image de Daesh, Bataille pour lequel la souveraineté comme chez Branco n’est pas qu’une simple question d’organisation politique mais bien la seule question qui vaille humainement parlant : “Si nous vivions souverainement, la représentation de la mort est impossible, car le présent n’est plus soumis à l’exigence du futur. C’est pourquoi, d’une manière fondamentale, vivre souverainement, c’est échapper, sinon à la mort, à l’angoisse de la mort du moins. Non que mourir soit haïssable — mais vivre servile est haïssable.” (G. Bataille, La Souveraineté p. 39.). “Vivre servile est haïssable”, voilà ce qui est au cœur de la pensée de Branco. Comme chez Nietzsche, l’épiphanie brancolienne vient d’un affect, d’un écœurement : la servilité est laide, ne permet aucun enfantement, ne porte qu’à préserver l’existant — les plus serviles étant ceux dont l’aisance matérielle devrait pourtant laisser à penser qu’ils sont les plus libres : nos “princes”. Ils sont princes et pourtant, ils ne sont pas souverains. C’est déjà ce défaut total de souveraineté, alors incarné en la figure “épitomique” de Hollande, que D’après une image de Daesh interrogeait anxieusement, les terroristes nous offrant en reflet dans le miroir de leur courage dévoyé, le néant grotesque de notre apeurement. “C’est ainsi que le 13 novembre 2015, Daesh est apparu infiniment plus souverain que nous, qui nous montrions incapables de comprendre cet acte, et même seulement d’y répondre.” (D’après une image de Daesh p.41). Aucune glorification de Daesh en cette analyse, le groupe terroriste n’y est vu que comme un simple miroir terrible de notre inanité : “Le souverain absolu apparaît, imaginé après lecture de la théorie inachevée de Bataille, comme un être misérable, presque autant que l’est son contraire, le bourgeois, aussi esclave du rien que le bourgeois l’est du tout, aussi indifférent au monde — et donc cruel — que le bourgeois est servile du fait de sa dépendance à la chose.” (D’après une image de Daesh p.46).

Cette laideur des temps est d’autant plus prégnante qu’à la simple donnée de la servitude, l’époque ajoute une autre contrainte, celle d’un monde du pétrole que le changement climatique et la raréfaction des matières premières condamnent à être en fin de course. “Le coût qu’implique la bascule entre les combustibles fossiles et ce que l’on nomme les « énergies renouvelables » est tel qu’il ne saurait être envisagé de le financer en préservant les intérêts de tous ceux qui, dans la période précédente, auront bénéficié des ressources que les hydrocarbures produisaient.” (p. 134). Un monde finissant, mais d’autant plus agissant et salissant que menacé, qui fut celui de la course à la consumation qu’inaugura l’usage des matières fossiles et dont on peine encore à saisir le mouvement d’accélération qu’il produisit en changeant radicalement le rapport à l’autre dans un processus où le désir devint désir d’épuisement, de consommation de l’objet puis du tiers. C’est le moment pasolinien de la bourgeoisie décandente qui amène Branco à évoquer la prolifération des affaires de mœurs de nos dirigeants, non pas par jugement moral, mais bien comme symptôme inquiétant : “La défaillance du politique entraîne immédiatement, quoi que de façon peu visible, celle de l’intime.” (p. 164) C’est le monde de Salò de Pasolini, où la vérité de tout rapport devient le viol, l’accaparement la norme. C’est le surgissement dans l’espace du visible de la confirmation de la destruction de tout rapport à l’altérité de cette caste, où l’autre n’est rien, rien qu’un objet à exploiter même sexuellement: “Dévorant tout ce qui faisait son attrait, mangeant le miel qui jusqu’alors servait d’appât aux citoyens par son mouvement attirés, [le politique] nous plonge dans le monde de Salò, si bien décrit par Pasolini, où la jouissance elle-même se trouve décontenancée par son incapacité à manger autre chose que son propre corps décomposé.” (p. 57) D’ailleurs nos ennemis, ne sont en un sens que cela, “ ceux qui nous ont empêchés d’aimer, de vivre et de partager » (p. 25). À cet égard la différence faite entre amour et passion dans le passage qui suit nous semble cruciale dans la compréhension de l’auteur :

“L’amour n’est en notre regard que le fait du pouvoir rendu à l’ataraxie, c’est-à-dire à la mise en cohérence des puissances respectives, aussi précaire que peut l’être tout équilibre recherché en une société. La passion est en cela le sentiment du siècle charbonneux, déglingué en ses limites par une matière qui bientôt donnerait naissance aux viscosités de la putréfaction, ce pétrole déjà décrit, lui-même producteur de mort, accumulé suite aux défonctions organiques produites des millénaires durant, macérant sous nos terres et soudain jaillissant comme la vie du cadavre déterré, éviscéré, autorisant par son surgissement toutes les pénétrations du vivant, explosion organique présentant, à l’échelle d’une planète, d’étonnantes similitudes avec une gigantesque décomposition. Accélération et désajustement du sentiment, la passion est l’expression épitomique, le symptôme absoluisant d’une époque qui trouva dans le romantisme sa meilleure expression. Que l’on ait considéré, peut-être rétrospectivement, et avant même d’interroger ce que le silicium lui ferait succéder, l’âge précédent — le classique — comme celui qui permit d’atteindre la forme la plus achevée de la civilisation ne fait que renforcer cette conviction. ” (p. 163–164).

On retrouve ici ce qui déjà obsédait Nietzsche dans son combat contre l’inversion des valeurs, la décadence que symbolisait notamment pour lui la musique de Wagner qu’il aima pourtant tant. L’avant-propos au Cas Wagner est à cet égard éclairant: “Qu’exige un philosophe […] ? De triompher en lui-même de son temps, de se faire “intemporel”. […] Je suis tout autant que Wagner, un enfant de ce siècle, je veux dire un décadent, avec cette seule différence que moi, je l’ai compris, j’y ai résisté de toutes mes forces. Le philosophe, en moi, y résistait.” (Nietzsche, Le cas Wgner, Folio Essais) Car si, malgré sa charge implacable, Nietzsche fut le premier à apprécier la musique de Wagner — peut-être même plus que tout autre — sa raison savait que ce n’était pas sain et que ce qu’il percevait comme une musique de la glorification de la souffrance, du “vouloir-mourir” était une antithèse à la célébration de la vie, un poison. Ce pourquoi il lui opposa Bizet et l’amour. De même, si on doute que Branco ne soit pas lui-même un être de passion, il semble conscient d’une façon très aigüe que ce n’est pas un mode sain de fonctionnement et de rapport à l’autre et que ce mode de jouissance est le fruit d’une civilisation décadente à bout de souffle dont il est lui-même un enfant : le philosophe, en lui, résiste.

Nous sommes donc dans une société du manque prochain de ressources (même si on peut regretter qu’elles ne manquent pas assez vite compte tenu des enjeux écologiques), des ressources mêmes qui, directement ou indirectement, ont constitué les fortunes en place ; nous sommes dans l’“ asservissement à un ordre de ressources décroissantes ” (p. 64). Un monde d’héritiers vivant jusqu’alors sur l’acquis et l’abondance, incapables de penser le changement, puisque n’ayant jamais eu à créer sinon simplement à entretenir une rente, et où la ressource venant à manquer, l’avidité et l’accaparement, la consommation de l’autre qui étaient déjà loi mais masquée s’exaspèrent jusqu’à un point de rupture. Si bien que même face à l’événement majeur Covid, là où la nécessité criante d’enfin créer les conditions de possibilité d’un avenir eût dû se faire sentir, nos gouvernants n’ont rien fait d’autre que dilapider de l’argent en pure perte en mettant sous perfusion un monde révolu issu du pétrole, favorable aux plus privilégiés. Aucun investissement, aucune pensée. “ Nulle opportunité ne fut saisie pour faire de ce temps de paralysie l’œuvre fécondante qui nous ferait demain, changés, ressusciter. ” (p. 36). Ils ne sont que corruption, même quand l’enjeu requiert l’éclosion. La corruption c’est aussi et surtout celle du fruit pourri, d’un monde en putréfaction dont plus rien n’arrive à naître. Cette analyse c’était dèjà celle faite dans son essai Contre Macron pour expliquer le devenir nécessairement autoritaire de Macron : “Sa politique et son autoritarisme ne peuvent être perçus que comme le résultat de cette adhésion absolue à l’existant qui, propre aux êtres manquant d’imagination, ne considère le réel que comme une ressource à exploiter et non une donnée à modifier.” (p. 135 Contre Macron Editions Divergences 2018)

Pour l’auteur, le contrat social étant caduque, confier ce qui nous pèse, gérer la part excédentaire, maudite, reviendra nécessairement tôt ou tard au peuple : “ Survient alors le plus dur pour la société : la prise de conscience qu’il faudra, une nouvelle fois, assumer cette part maudite dont elle pensait s’être débarrassée et supporter en propre la sauvagerie qu’elle avait déléguée, le temps de retrouver un nouveau corps souverain à consacrer. ” (p. 51) ; “ Le politique [étant] le déversoir de nos sociétés, un espace sacré et maudit où nous projetons tout ce qui au plus profond de nos âmes nous apparaît comme devant être purgé. ” (p. 54). Car si la voie de l’élection présidentielle n’est pas totalement écartée dans ce chemin, gardant en elle un potentiel révolutionnaire, la voie révolutionnaire semble privilégiée comme la plus probable tant l’échiquier politique est verrouillé et vérolé. Il faut que quelque chose trouve les moyens d’éclore et toute éclosion, tout enfantement nait dans la violence : “Tout enfantement est une violence. Et c’est de cette violence que surgit la beauté. Genet, le plus grand auteur français que le XXe siècle a, avec Céline, engendré, rappelait qu’il n’y avait rien de plus violent que, rompant le bourgeon, la rose qui naît.” (p. 18). Et c’est la prétention de ce livre d’offrir des armes pour être prêts le moment venu à prendre le pouvoir et être assuré que si cela doit se faire par la violence, cela ne sera pas dans une violence aveugle et stérile mais bien dans la violence dont est faite tout enfantement. Car, avec le mouvement des gilets jaunes, “ Si la révolte avait triomphé, la révolution avait échoué. ”. (p. 34).

C’est enfin à nos yeux toute la beauté de ce livre, et son humilité aussi que de se garder de dessiner un projet de société, de ne pas verser dans l’utopie, mais de se contenter avec conséquence de penser les conditions de possibilité du politique, c’est-à-dire de la création politique, car si gouverner c’est résister, c’est donc créer. “Le politique, c’est une évidence, n’est pas affaire d’ontologie, et les régimes les plus autoritaires ne nous inspirent dégoût et nausée qu’en ce qu’ils sont symptômes d’une défaillance vitale qui consiste à sidérer plutôt que de produire du mouvement. Que le politique soit l’espace où les différentes temporalités se rejoignent, exigeant une énergie brute pour le poétiser — c’est-à-dire, au sens le plus étymologique, le rendre créateur –, est une évidence à nos yeux en ce que nous cherchons à travers lui à produire de la beauté.” (p. 181). Pour Branco, seule compte de rendre au politique sa noblesse, à savoir sa capacité à créer. Nous n’avons pas à prédéterminer la forme de l’enfant qui en naîtra : “Nous nous mouvrons guidés par un seul souhait : celui d’enfanter un monde sans le prédéterminer.” (p. 190). Pas tant un programme, une planification donc que le socle, le socle des conditions de possibilité d’un pouvoir créatif, capable d’enfantement et capable d’assurer les conditions de possibilité de l’altérité car, si l’on en croit l’auteur, “ La question centrale que posèrent les Gilets jaunes fut celle de la fonction, de la place qui, au sein de la société, ouvre et autorise l’amour et l’amitié. ” (p. 164). L’amour apparaît ainsi comme la notion philosophique qui est au coeur de la pensée de Juan Branco, ou plutôt la question des conditions de possibilité de l’amour par opposition à la passion qui n’est que le plaisir à s’entredéchirer que produit une société du manque et du néant.

Thomas Énalcar,

le 23 avril 2021.

---------------------------------------

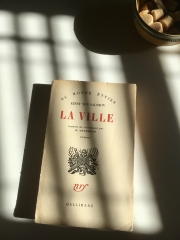

La Ville d'Ernst von Salomon, ou comment abattre l'ennemi selon Juan Branco

Photographie (détail) de Juan Asensio.

Mâles lectures.

Mâles lectures. Crépuscule de Juan Branco.

Crépuscule de Juan Branco. Millenium People et La cause du peuple : J. G. Ballard et Patrick Buisson ont-ils porté des gilets jaunes ?

Millenium People et La cause du peuple : J. G. Ballard et Patrick Buisson ont-ils porté des gilets jaunes ? Aux rats des pâquerettes : quand Netchaïev voit rouge, Marc-Édouard Nabe rit jaune.

Aux rats des pâquerettes : quand Netchaïev voit rouge, Marc-Édouard Nabe rit jaune. Thomas Münzer, Jacob Taubes et le sourd grondement d'une inéluctable catastrophe.

Thomas Münzer, Jacob Taubes et le sourd grondement d'une inéluctable catastrophe.

Acheter La Ville (Gallimard, coll. L'Imaginaire) sur Amazon.

Si les sociologues avaient suffisamment de curiosité intellectuelle, ils liraient des romans. Ils liraient des romans non point seulement sociologiques, donc mauvais et absolument pas romanesques, du transgenre indigent que nous sert un Édouard Louis, cette chimère à durée de vie hélas plus longue qu'un éphémère moucheron médiatique, mais des romans qui, mieux que jamais la sociologie ne saura le faire, non seulement annoncent mais, plus encore, détaillent les crises sur lesquelles, ensuite, à grands renforts de mots abscons et de concepts creux, ces mêmes sociologues tenteront de poser leurs analyses si peu romanesques et si peu poétiques, bien trop sociologiques pour tout dire, donc à peu près vaines car elles seront assez vite remplacées par de nouvelles analyses; nous savons bien, au contraire, qu'aucun roman au monde, sauf peut-être ceux qui sont médiocres, ne remplacera jamais un autre roman. Si une thèse en recouvre une autre, moins pertinente, datée comme on le dit, Dostoïevski ne remplace pas Shakespeare. J'admets toutefois une réserve à ce principe, pour lors immuable car n'importe quel roman, et même n'importe quoi, y compris un urinoir à l'émail jauni, voire un livre de Geoffroy de Lagasnerie, pourra remplacer un piètre roman, un roman louisien, parce que c'est un condensé de clichés eux-mêmes jaunis sous une très mince pellicule non point de littérature mais de prétention à cette dernière. C'est ce degré de reproductibilité technique qui nous permet, pour un temps du moins je l'ai dit, de différencier un roman d'un mauvais pensum se donnant des airs romanesques, voire littéraires. Avec La Ville d'Ernst von Salomon, malgré quelques longs passages un peu trop didactiques (que raille, d'ailleurs, la fougueuse Hélène de notre roman) nous permettant tout de même de comprendre que l'auteur était un puissant analyste du monde pour le moins complexe qui s'étendait sous ses yeux, nous nous trouvons en plein territoire littéraire, alors que Juan Branco s'aventure pour sa part, non sans peines et efforts, dans un territoire intermédiaire, trouble, qui ne pourra nous laisser qu'insatisfaits, qui ne pourra que mécontenter l'auteur lui-même, territoire assez peu borné que les ânes journalistiques n'auront pu que moquer faute de l'avoir arpenté, selon leur habituel tropisme ricanant, hinterland mélangeant littérature et essai, pamphlet plutôt, l'une et l'autre de ces formes, qui se recouvrent certes en bien des points, bataillant ferme pour s'assurer la primauté d'un élan que l'auteur ne manquera sans doute pas de concrétiser, pour retomber par exemple, dans son prochain texte, sur le premier territoire plutôt que le second.

Si ces mêmes sociologues avaient eu l'ombre d'une culture littéraire qu'ils jugeront bien sûr parfaitement inutile, il auraient lu non pas Sérotonine de Michel Houellebecq, que les ânes journalistiques précédemment évoqués ont interprété comme la préfiguration du soulèvement des Gilets jaunes, mais bien davantage Millenium People de J. G. Ballard et, avant ce roman, un autre, plus ancien, d'Ernst von Salomon, La Ville (Die Stadt), paru en 1932 en Allemagne (1).

Dans ce roman qui a comme cristallisé, de remarquable façon, les débats houleux de l'époque, ils y auraient trouvé matière à analyser non seulement le soulèvement d'une partie de la population française contre l'impéritie de l’État et, plus largement, le cloaque consanguin qu'est devenu l'élite médiatico-parlementaire, mais les conditions mêmes de l'exacerbation d'un conflit, puis les débuts d'un embrasement social et, finalement, les nombreuses raisons d'un échec, la première d'entre elles résidant dans le fait qu'une époque en pleine décomposition ne peut être détruite par une masse d'individus qui, de toutes leurs fibres, de toutes leurs pensées, sont le produit de cette décomposition. Ernst von Salomon évoque dans son roman un individu, plusieurs même, qui émergent du chaos, s'extraient de la masse, tentent d'en amadouer, voire guider, l'élan; cependant, hélas dira Juan Branco, aucun individu, aucune véritable personnalité ne seront parvenus à travailler la pâte si extraordinairement malléable que le mouvement des Gilets jaunes aura constituée, faute de véritable guide, d'une de ces personnalités représentatives, bref de véritable chef, dont Von Salomon ne peut que constater la disparition brutale. C'est immédiatement dire que la démocratie n'est qu'un mot creux, s'il est rigoureusement impossible de représenter les habitants d'un pays, non parce qu'aucun courant politique ne serait capable d'embrasser et porter leurs idées, mais parce que l'homme moderne ne peut tout bonnement être représenté, faute d'un centre, d'un liant, d'une verticalité, d'une aura que Walter Benjamin aura décrite fuyant à toutes jambes vers l'horizon, pour ne sans doute jamais plus revenir et assurer la cohérence symbolique entre l'univers et ses créations, vivantes ou inanimées.

Il est ainsi frappant de constater que le personnage principal de notre roman, Hans Karl August Iversen dit Ive est, comme son créateur, le parfait factieux, qui jamais ne se pliera à une loi qu'il ne jugera pas juste, n'ayant rien à regretter, n'ayant jamais rien possédé et qui, quand il commence «à regarder le monde avec lucidité», ne peut que constater qu'il se trouve «au milieu d'un paysage gris, boueux et déchiré sous une averse de fer» (pp. 24-5), sa patrie étant le front (cf. p. 25 et aussi : «chacun de nous, loin de tout égoïsme de groupes, et dans la malédiction de la solitude, devait [y] chercher sa voie et se créer ses principes», p. 245), lui qui est toujours prêt à agir là «où la voix de son sang» (p. 27) l'appelle, en l'occurrence auprès des paysans qui ne peuvent tout simplement plus vivre.

Leur jacquerie commence, comme pratiquement toutes les révoltes historiques, timidement, pour des raisons économiques elles-mêmes assez constantes au travers des âges : «Depuis longtemps déjà, la bureaucratie, tandis que les paysans résistaient individuellement contre les impôts exagérément élevés, avait craint, plus encore que ce mouvement, ce qui nécessairement devait en naître; elle s'était préparée à faire face à cette suite inconnue. Or, maintenant les paysans de tout le Reich avaient leurs regard tourné vers le Schleswig-Holstein attendant des mots d'ordre. Les partis et les associations politiques vinrent demander aux paysans ce qu'ils voulaient; ils étaient prêts, en cas de réponse incomplète, à leur fournir des programmes sectaires» (p. 36). Très vite, sous l'impulsion d'Ive, les choses vont se préciser sous la forme d'une alternative qui se sera elle aussi présentée aux premiers embryons de contestation menée par les factieux de tous bords : «ou bien nous affermissons notre position, nous étendons le mouvement dans le Reich avec ce seul but, la conservation de la classe paysanne, arrive que pourra...», ou bien, «nous agissons désormais comme troupe de choc d'une réalité nouvelle, nous visons à la transformation radicale de la situation allemande, non comme comme campagne en lutte contre les villes, mais en tant que germe d'un État nouveau, révolutionnairement, si vous voulez, en tout cas, par tous les moyens» (p. 37).

Ce ne sont pas tant les moyens évoqués qui nous intéressent, lesquels tôt ou tard impliqueront l'emploi d'armes et le passage à la lutte violente ou même la nature véritable de l'action de soulèvement projetée, d'essence révolutionnaire, que l'extrême attention qu'Ive porte à la pureté du mouvement contestataire, qui à tout prix doit veiller farouchement à sa liberté : «Tout espoir était dans le mouvement et aussi tout le danger. Il ne fallait pas que le mouvement devînt un parti. Il fallait diriger ses énergies, non les enchaîner. En fait, c'était l'action même des paysans qui lui tenait lieu de justification idéologique» (p. 44), comme si, face à l'Ennemi réel qui avait asservi les paysans, non point tant une Administration tatillonne mais belle et bien le Progrès tournant à vide (2), il importait de «terminer le cycle, retrouver à tâtons le point de départ, ce noyau qui avait été au commencement et à partir duquel il fallait tout recommencer», puisque, en fait, «le vieil ordre était encore là, mais la force qui l'avait créé ne subissait plus sa loi» : dès lors, «partout où la vie multiforme encadrée dans cet ordre, enchaînée dans l'immense machine qui tournait à vide, voulait intervenir pour maîtriser le destin, elle intervenait à faux» (pp. 49-50). Ernst von Salomon pose alors la question essentielle : «Qui donc tient à un ordre dépourvu de sens, si ce n'est l'homme trop lâche pour en tenter un autre ?» (p. 51), et fait cette remarque fort juste je crois sur la dynamique viciée dans laquelle s'inclut l'action politique, lorsque la sphère de la souveraineté est justement caduque : «toutes les mesures d'une époque déclinante ont nécessairement l'effet contraire de l'effet voulu» (p. 53), comme s'il était impossible, en régime démocratique, donc très fallacieusement expurgé de sa violence initiale, initiatique, de prétendre agir efficacement sans, immédiatement et bien à contrecœur, retrouver les vestiges de l'ordre ancien, abattu, prétendument aboli.

Ainsi, qui agit par la violence, assez vite s'il n'est pas un pur fanatique, comprend qu'il se meut comme un fantôme dans un décor de carton-pâte et c'est pour cela qu'Ive, que l'on peut qualifier comme un déclassé bien davantage que comme un anarchiste pur jus, puisqu'il se méfie comme de la peste des «théories bien subtiles», ne fera jamais confiance qu'à son seul instinct : «Une attitude sans compromis était pour lui la prémisse de toute politique. C'est pour cela qu'il considérait toute théorie politique avec une méfiance rageuse; autour de son échafaudage nu se groupaient les masses, elles lui apportaient la chair des espoirs les plus individuels; et comme on constatait que chaque théorie, et, quand elle s'exprimait par des images, chaque idéal, aboutissait à une falsification, Ive ne voyait pas la raison d'y risquer tant d'esprit, de sang, un tel don de soi» (p. 65). Identiquement, il faudrait à tout prix que la «communauté de lutte» constituée par les paysans puisse véritablement constituer une «première et naturelle forme de solidarité qui dès le début [aurait] un caractère fondamentalement différent de la solidarité rêvée et annoncée chez les ouvriers». certes, Ive a pu constater "la faillite des syndicats en tant qu'expression de la solidarité, après leur intégration toujours plus complète dans le système capitaliste, l'organisation de classe ne [pouvant] plus être possible qu'en détachant chacun de son complexe d'intérêts», puisqu'il faut en effet parvenir à «atomiser la masse afin de la former et de la mettre au service d'une théorie» (p. 66). Nous avons pourtant constaté qu'Ive se méfiait des théories, et, à tout prendre, le chef derrière lequel se range la classe ouvrière a tout de même plus de possibilités d'incarnation que «la Ferme", celle qui, justement, est arrachée des mains qui l'ont construite et, l'ayant construite, ont pu assurer au travers des siècles la subsistance de la Ville. Mais comment imaginer que la Ferme, unité vivante, constituante, puisse trouver un équivalent moderne ? Les Gilets jaunes se battraient-ils pour une entité infiniment plus abstraite que cette dernière, et, de fait, seraient-ils condamnés à échouer ?

La Ville pourrait être un texte compris comme la méticuleuse autopsie d'une époque gonflée, telle une pâte, par une multitude de ferments, où les idées ne valaient pas mieux que les mûres puisqu'on «pouvait en cueillir à toutes les haies", ferments et graines qui bien souvent n'auront pas réussi à faire émerger une seule tige fragile, un seul fruit par trop délicat d'un sol infiniment labouré, ou bien lever quelque force d'un sol en pleine décomposition, époque donc pour le moins complexe, en raison même de cette multiplicité d'influences souvent contradictoires et de sols à la composition différente, époque qui n'aura pas eu de nom (3).

Le texte d'Ernst von Salomon est aussi, d'abord peut-être si l'on estime que c'est le vide de l'époque qui provoque le marasme généralisé, une critique radicale de la déréalisation que la vie moderne impose comme norme inhumaine, s'il est vrai que «la machine elle-même avait créé ses besoins spirituels et tout essai d'aller au-delà devait fatalement aboutir à des raisonnements stériles» (p. 89), s'il est encore vrai que la vie familiale elle-même est «devenue bien lâche, dans la dissolution presque totale de la vie privée» (p. 97) caractérisant l'atmosphère propre à la Ville, où Ive a fini par élire domicile. Il essaie d'y comprendre le motif cohérent que compose une toile tissée par des milliers voire des millions d'ouvriers plus ou moins appliqués, plus ou moins conscients de leur tâche car, «dans tous les camps, mais toujours isolés, des individus se trouvaient qui, bien qu'échappant à tout contrôle, semblaient être incapables d'unir les émanations de leur mal de siècle en un fleuve puissant et de s'attaquer à la tâche de former une volonté politique positive» (p. 89).

Il n'y arrive guère, même s'il se tient soigneusement éloigné du national-socialisme, dont nous assistons, dans le roman, à l'essor moins fulgurant qu'il n'y paraît. Il doit, puisqu'il en va de l'avenir de la nation allemande dont Ive oppose le principe vital, souverain, le sol donc, le lien indicible entre la nation et le territoire, à celui d'Israël, purement spirituel (4), dans un remarquable dialogue avec le docteur Schaffer (cf. pp. 140-159), il doit tenter de choisir quelle est l'idée qu'il s'agira non seulement de suivre mais de développer, parmi une multitude d'autres qui foisonnent sur «le sol stérile», «telles des fleurs bizarres dont l'odeur entêtante invitait à en cueillir un bouquet bigarré», alors même, comme il le sait évidemment puisqu'il est parfaitement lucide, qu'elles ne pouvaient servir qu'à orner la tombe d'un espoir» (p. 160). Si Ive s'efforce de déterminer «l'instant de la grande explosion», toute proche mais jamais vraiment effective, puisqu'il vit, comme nous tous, dans «l'éparpillement complet de la pensée» et aussi une «atomisation de l'armée d'hommes chaque jour plus nombreux qui, rejetés de toute sécurité, s'assemblaient en masses dont les bulletins de vote identiques ne pouvaient cacher à personne la fragilité de leur noyau» (pp. 161-2). Ive vit et agit au moyen d'expédients car «jamais nulle part on ne parla davantage des valeurs qu'à cette époque où aucune valeur ne subsistait» (p. 162).

Ainsi, il faut bien admettre que ce que Von Salomon appelle des hommes représentatifs ne soient plus rien du tout, si ce n'est un souvenir d'un passé lointain : comme «la masse pulvérisée de ce monde» pourrait-elle, dès lors, s'enflammer puisque ces hommes représentatifs, qu'un Carlyle eût appelé des héros, n'existent plus ? Si même «les époques les plus méprisables de l'histoire [ont été] plus riches en personnalités que celle-ci, en hommes autour desquels la lutte s'enflammait, qui incarnaient, par leur utilité ou par leurs abus, un monde, hommes-phares de la navigation spirituelle, poitrines cuirassées de fer dans lesquelles bouillonnait impétueusement le sang de leur époque, cerveaux froids, moteurs de la réalité jusque dans leur raillerie la plus mortelle tout autant que dans leur gravité la plus redoutable» et qui, «même marchant à vide», pouvaient à bon droit être considérées comme des «personnalités pareilles à des machines hurlantes de leur plus pleine puissance», nous devons bel et bien nous résoudre à ce lamentable constat selon lequel, désormais, «les machines [ne sont] pareilles qu'à elles-mêmes» (p. 163). Ainsi, «la lourde fumée gazeuse qui pèse sur les pays et qui les suffoque aurait pu éclater et s'incendier en explosions sauvages, autour des hommes représentatifs, mais non autour des fantômes et des masques qui se glissent furtivement dans les rues, héros des actualités de cinéma», alors même qu'Ive se trouve lui-même totalement irréel, à tel point que «souvent, devant le miroir, il touchait, dans un étonnement nocturne, son visage, ses membres, terrifié par la certitude qu'il était réellement encore là, en chair et en muscles, en os e en tendons, en sang et en cervelle, pas une ombre, bien qu'un peu bleuâtre, pas un fantôme bien qu'ayant le sentiment d'être dissous» (p. 163).

C'est peut-être parce qu'il éprouve, dans son esprit comme dans sa chair, un véritable désespoir face au triomphe de la Machine pareil à l'Ennemi, «ce grand singe de Dieu qui s'insinue secrètement dans chaque créature pour ériger partout son royaume, pour faire de l'homme le singe de l'homme», l'être mécanique se présentant «avec l'antique et grossière ruse de s'offrir comme allié en attendant de s'emparer de tout le pouvoir» (p. 182), et cela alors même que si l'homme est limité par la biologie, «la nature mécanique», elle, n'a aucune limite, cette dernière écrasant le premier «par sa seule volonté du plus, volonté qui exige du capital les intérêts et les intérêts des intérêts, qui exige du travail le sur-travail» (p. 183, l'auteur souligne), c'est également parce qu'il subit l'aspiration du vide, alors même qu'il se tient devant une peinture éminemment suggestive d'un Christ dont «le visage terrifiant du tourment ultime de l'agonie» montre suffisamment que le Sauveur, «en comprenant complètement le monde et en connaissant complètement la volonté divine, sent qu'en lui-même se déchirent plus que des muscles et des tendons, visage plein d'une douleur plus profonde que celle qui tord les yeux sortis des orbites, et qui fait suinter des gouttes de sang et de sueur sur la peau verdie» (p. 184), c'est donc pour ces raisons qu'Ive va chercher à revoir une femme, qu'Ernst von Salomon décrit, de superbe et bloyenne façon, comme étant capable des aspirations les plus contraires, putanat et sainteté, avec une même rigueur de fer, qu'Ive admirera mais qu'il sera bien incapable d'imiter, lui qui rejette la foi comme "symbole visible d'une soumission, d'une erreur effroyable» (p. 190.

Il est tout de même étonnant de constater que Juan Branco, qui n'a probablement pas lu Ernst von Salomon et, s'il l'a fait, a dû le classer, avec d'autres, parmi les auteurs qu'il aura sans doute jugé être assez peu fréquentables, a donné, avec son dernier ouvrage (5), une illustration saisissante du roman de l'écrivain allemand, dont nous savons qu'il se fonda lui-même sur l'expérience de l'aventurier inclassable, malgré les efforts de Roger Stéphane. Comme Ernst von Salomon, Juan Branco, qui jamais ne manque une occasion de nous rappeler que, lui aussi, est un factieux, qu'il s'est «défait de tout pouvoir, de toute structure» (p. 122), estime que, quand les temps deviennent gros, le monde attend la naissance d'une Idée nouvelle. Aujourd'hui les temps sont gros; le monde attend. Plusieurs rapprochements pourraient dès lors être proposés entre les deux textes quant aux caractéristiques des factieux pour commencer, comme nous venons de l'indiquer, et, d'abord, des premiers d'entre eux, Ive/Juan Branco lui-même qui plus d'une fois rappelle le caractère sacrificiel de sa tâche, mais il me semble que le point vraiment à noter tient au fait que ces derniers expriment une évidence : en régime de modernité démocratique, autrement dit, en pleine déréalisation, il n'est plus possible de prétendre représenter le peuple, si tant est, bien évidemment, que cette chimère existe ailleurs que dans les discours de nos dirigeants. Plus même : le factieux est justement celui qui ne cherche en aucun cas à être représenté. Ainsi, Juan Branco écrit-il : «Au milieu de ce désert, ce que ce rejet unilatéral disait, y compris des faux prophètes qui tentaient de s'y agglomérer, c'était bien que plus personne n'était en capacité de représenter le peuple français, de parler en son nom, et de produire ce croire qui, des siècles durant, avait façonné notre politique, nous engonçant progressivement en une farce avariée» (p. 141). C'est peut-être forcer la pensée de l'auteur que de prétendre que, comme Von Salomon, il estime que le temps des hommes représentatifs est passé, mais nous ne pensons pas avoir rêvé en ayant repéré dans son texte de discrètes allusions à la royauté (ainsi, au bas de la page 143) ou au saccage des traditions par la postmodernité (cf. p. 147), et nous sommes en revanche bien certains d'avoir relevé plus d'une occurrence où il affirme que, contre «la caste représentative et intermédiante» composée de journalistes, d'élus, d'intellectuels et tant d'autres décideurs et commentateurs, qui «étouffe notre démocratie et ne conçoit que cette dernière ne puisse exister sans eux» (pp. 137-8), il fallait se montrer d'un décisionnisme sans pitié, quitte, sans doute, espérons-le du moins, quelques têtes recommencent à fleurir sur des piques prophylactiques, grâce aux jugements rendus par le «Tribunal révolutionnaire» (certes pondéré par un «Comité de clémence") qui visera «à purger la République des affreux qui l'auront jadis pillée» (pp. 191-2).

Il est tout de même étonnant de constater que Juan Branco, qui n'a probablement pas lu Ernst von Salomon et, s'il l'a fait, a dû le classer, avec d'autres, parmi les auteurs qu'il aura sans doute jugé être assez peu fréquentables, a donné, avec son dernier ouvrage (5), une illustration saisissante du roman de l'écrivain allemand, dont nous savons qu'il se fonda lui-même sur l'expérience de l'aventurier inclassable, malgré les efforts de Roger Stéphane. Comme Ernst von Salomon, Juan Branco, qui jamais ne manque une occasion de nous rappeler que, lui aussi, est un factieux, qu'il s'est «défait de tout pouvoir, de toute structure» (p. 122), estime que, quand les temps deviennent gros, le monde attend la naissance d'une Idée nouvelle. Aujourd'hui les temps sont gros; le monde attend. Plusieurs rapprochements pourraient dès lors être proposés entre les deux textes quant aux caractéristiques des factieux pour commencer, comme nous venons de l'indiquer, et, d'abord, des premiers d'entre eux, Ive/Juan Branco lui-même qui plus d'une fois rappelle le caractère sacrificiel de sa tâche, mais il me semble que le point vraiment à noter tient au fait que ces derniers expriment une évidence : en régime de modernité démocratique, autrement dit, en pleine déréalisation, il n'est plus possible de prétendre représenter le peuple, si tant est, bien évidemment, que cette chimère existe ailleurs que dans les discours de nos dirigeants. Plus même : le factieux est justement celui qui ne cherche en aucun cas à être représenté. Ainsi, Juan Branco écrit-il : «Au milieu de ce désert, ce que ce rejet unilatéral disait, y compris des faux prophètes qui tentaient de s'y agglomérer, c'était bien que plus personne n'était en capacité de représenter le peuple français, de parler en son nom, et de produire ce croire qui, des siècles durant, avait façonné notre politique, nous engonçant progressivement en une farce avariée» (p. 141). C'est peut-être forcer la pensée de l'auteur que de prétendre que, comme Von Salomon, il estime que le temps des hommes représentatifs est passé, mais nous ne pensons pas avoir rêvé en ayant repéré dans son texte de discrètes allusions à la royauté (ainsi, au bas de la page 143) ou au saccage des traditions par la postmodernité (cf. p. 147), et nous sommes en revanche bien certains d'avoir relevé plus d'une occurrence où il affirme que, contre «la caste représentative et intermédiante» composée de journalistes, d'élus, d'intellectuels et tant d'autres décideurs et commentateurs, qui «étouffe notre démocratie et ne conçoit que cette dernière ne puisse exister sans eux» (pp. 137-8), il fallait se montrer d'un décisionnisme sans pitié, quitte, sans doute, espérons-le du moins, quelques têtes recommencent à fleurir sur des piques prophylactiques, grâce aux jugements rendus par le «Tribunal révolutionnaire» (certes pondéré par un «Comité de clémence") qui visera «à purger la République des affreux qui l'auront jadis pillée» (pp. 191-2).De fait, si, selon Ernst von Salomon, l'époque que traverse son personnage n'a pas de nom, comme nous l'avons vu, celle où Juan Branco a accompagné les Gilets jaunes n'en a pas davantage, puisque seules les catégories de l'imposture, du mensonge, de l'illusion (cf. p. 149) consécutives à une totale absence de légitimité du pouvoir (6) peuvent lui être appliquées, cet immense «jeu de spoliation» à quoi peut se résumer «l'histoire politique moderne» (p. 140) ayant favorisé la levée en masse d'un mouvement, d'une collusion écrit Juan Branco, «qui vit se rencontrer mille mouvements et autant de pensées», qu'il s'agisse d'anarchistes et de théoriciens du comité invisible, de «divers groupes antifa, voire de royalistes «luttant parfois ensemble, parfois au contraire se défiant, acceptant que le destin les eût, un instant, conduits à se retrouver, considérant que ce ne serait qu'ensuite que le peuple aurait à se décider» (p. 144, l'auteur souligne). Je ne trace évidemment aucun parallèle direct, et d'aucun ordre, qu'il soit politique, esthétique ou littéraire, entre Darien, Rebatet, Bernanos et Branco, mais il faut remarquer que son essai, comme des textes aussi puissants que La Belle France, Les Décombres et La Grande Peur des bien-pensants, ne cesse de répéter que la France dans laquelle nous vivons est une illusion de justice, de stabilité, de grandeur, bref, que nous vivons dans ce que le Grand d'Espagne a tour à tour désigné comme une imposture ou un mauvais rêve.

Il est toutefois, au-delà même des nombreux rapprochements que nous pourrions développer entre les deux textes, un point fondamental qui les sépare : Ernst von Salomon, par le truchement de son personnage, Ive, ne nous dit rien de la nouvelle société qu'il prétend bâtir, si ce n'est, ce qui est tout de même vague, qu'il ne pourra s'agir que d'un nouvel ordre qui aura grand soin de se tenir éloigné de la double tentation du nazisme et du communisme (voir la longue discussion entre Ive et Hellwig, pp. 211-38), à moins, plus sûrement et Ive en a l'intuition, que ce nouvel ordre ne soit rien d'autre qu'un «but ancien», un «but éternel, jamais accompli» (p. 238), la «bienfaisante unité intérieure» (p. 233) qui prédominait au vide actuel, autrement dit l'espèce d'aura benjaminienne unissant les hommes et leurs œuvres avant que le capitalisme ne vienne détruire cette cohérence non point exemplaire mais, à tout le moins, protectrice.

Juan Branco, lui, n'hésite aucunement à caractériser la «nouvelle société» qu'il veut bâtir par un usage totalement décomplexé de la force, ainsi qu'au moyen d'un machiavélisme politique entendu au sens premier du terme. Cette nouvelle société sera «nettoyée et protégée, irriguée d'un sang neuf tenu hors de toute tentation putréfiante et dirigée par des structures où seul l'engagement pour le commun sera valorisé» (p. 213), et ce n'est évidemment pas un hasard si les dernières pages de son livre détaillent, et par le menu, la réorganisation qu'il appelle de ses souhaits, laquelle passera par une reconfiguration, y compris spatiale, des lieux de pouvoir entendus au sens large, politico-médiatique.

Ainsi, Juan Branco nous livre un programme complet de refonte, avec une économie qui «redeviendra l'outil, et non la fin de l'organisation de la cité, et l'argent un moyen de fluidifier les rapports, non une abstraction vouée à l'accumulation», la jurisprudence se voyant «elle aussi reléguée à un rôle fonctionnalisant et non formalisant», l'indignité côtoyant «l'honneur dans le régime de récompenses organisé par notre République», alors même, affirme avec force et au moyen d'une belle formule l'auteur, qu'il «n'y aura de droit que celui d'avoir des devoirs, pour quiconque souhaitera servir» (pp. 186). Il est toutefois à noter que cette volonté décomplexée et sans scrupules (cf. p. 181) de rebâtir une société qui serait «déliée de toutes les vicissitudes passées» (p. 172) trahit, bien davantage qu'un sens du bien et de l'intérêt commun que nous ne dénions aucunement à Juan Branco, une fascination proprement millénariste, qui fait tout l'intérêt à nos yeux de l'essayiste. Demandons-nous si l'auteur saura à temps s'arrêter une fois qu'il aura abattu l'ennemi car, dès que le pas des mendiants commencera à faire trembler la terre, aucune puissance ne pourra les stopper, encore moins les forcer à faire un usage raisonnable, disons, républicain, de la violence. En quelque sorte, et je renvoie à mon étude sur Aux rats des pâquerettes, Juan Branco s'arrête là où le personnage de Von Salomon a été stoppé net d'une balle, là où Nabe, qui n'agite ses muscles que sur le papier, commence, le premier se pliant à la volonté implacable de «cette merveilleuse et atroce souveraineté qui exige et requiert» (p. 37), le deuxième ayant illustré, par sa mort, la différence entre protestation et action (cf. p. 306) et s'étant pour une fois gardé de «la merde qui se couvre de grands mots de devoir et de responsabilité» (p. 305), le troisième se moquant après tout de l'irruption d'un ordre qui ne serait que la pâle refonte du précédent, quelques têtes piquées sur des pieux faisant décoration, comme des totems criards, devant l'Assemblée nationale, afin de divertir le peuple de l'unique événement : le déluge de feu purificateur, la rupture du septième sceau.

Notes

(1) Ernst von Salomon, La Ville (traduction de l'allemand par N. (pour Norbert) Guterman, préface de Jean Longueville, Gallimard, coll. Du Monde entier, 1933). Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à notre édition.

(2) Ernst von Salomon consacre plusieurs très belles pages à une critique du Progrès en roue libre, n'ayant d'autre but que d'accroître exponentiellement la rentabilité, son propre devenir de pure dévoration autotélique, aboutissant au règne de fer de la Machine. Ainsi : «Le paysan savait qu'il était un membre important de l’État et que sa production était le fondement de toute économie. Partout il voyait le même ordre rationnel établi sur l'utilité et toujours plus perfectionné. Chacun participait à cet ordre, dans tout ce qu'il créait, tous étaient poussés à travailler rationnellement et là où il y avait des lacunes, l'esprit humain s'efforçait de les combler par des organismes toujours nouveaux, toujours plus complexes; où il y avait injustice, elle était bientôt rachetée par le progrès, tout se déroulait dans un seul processus impétueux. La puissance ordonnatrice s'étendit jusqu'aux confins du monde; un esprit agissant et irrésistible conquit la terre, érigea le grand édifice rayonnant et l'illumina depuis les fondements jusqu'au sommet vertigineux. Il sembla que le progrès était l'essence même de l'Esprit; sa méthode, la transformation perpétuelle» (pp. 48-9).

(3) «Aucun événement, aucun nom ne sont assez grands pour que nous puissions d'après eux nommer cette période, aussi bien pouvons-nous la considérer comme une simple pause pour prendre haleine; l'histoire s'accorde parfois un tel temps de répit entre deux époques». La suite est plus qu'intéressante, Ernst von Salomon ajoutant qu'il ne faut toutefois pas sous-estimer ces années, grosses de bien des transformations : «Certes, elles ont été muettes malgré le fracas qui les remplissait; et malgré leur bigarrure elles ne nous ont transmis aucune image. Mais justement l'absence de tout phénomène marquant a forcé l'esprit critique à se concentrer non sur des situations et des structures dont la nature suspecte était suffisamment évidente, mais plutôt sur des processus intérieurs comme ceux qu'on devine derrière les traits figés du visage qui ressemble au masque d'un homme épuisé et torturé par des rêves confus dans un sommeil analogue à la mort» (p. 86).

(4) Il faudrait consacrer un article entier à ce dialogue puissant dans lequel le docteur Schaffer, qui se déclare sorti du judaïsme parce qu'il n'y trouvait plus une «communauté organique» et parce que, à ses yeux, «les prophètes se taisent, quand Goethe parle» (p. 148), exprime fortement sa conviction sur le destin allemand de l'époque : «Quand les temps deviennent gros, le monde attend la naissance d'une Idée nouvelle. Aujourd'hui les temps sont gros; le monde attend. Il n'y a qu'une seule idée qui puisse naître, qui soit appelée à créer un ordre nouveau, à donner son visage au siècle à venir, peut-être à dix siècles à venir. Et cette idée sera allemande» (p. 150). Ive ne souhaite pas se faire le héraut du national-socialisme, mais il n'en admet pas moins que «c'est la terre qui nous dicte» le commandement selon lequel l'Allemagne doit tendre de toutes ses forces «à entrer de nouveau dans l'histoire en tant que peuple», «la terre» donc, «encore chargée d'une histoire non accomplie, c'est la force latente encore inépuisée de la terre qui nous pousse» puisque «nous, Allemands, nous ne pouvons pas vivre dans la dispersion» (p. 156) à la différence des Juifs pour qui une «Jérusalem spirituelle» peut suffire, alors qu'une «Allemagne spirituelle» jamais ne suffira aux Allemands (pp. 156-7).

(5) Abattre l'ennemi, dont la première édition donnée par Michel Lafon est, comme je m'en suis directement ouvert à l'auteur (qui du reste s'en est très platement excusé), littéralement dévorée par une lèpre de fautes, n'a pas été relue (ou, si elle l'a été, c'est à désespérer...), selon l'habitude désormais consacrée de la plupart des éditeurs français, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Reste à espérer que la réédition de cet ouvrage (que je n'ai pu lire au moment de terminer cette note mais que Juan Branco m'a aimablement envoyée), intéressant dans bien de ses analyses, notamment celle établissant une concaténation directe entre la défaillance voire la corruption du corps politique et celle du rapport de tout un chacun au corps et à l'amour, à l'intime donc, au plus intime du peuple français (cf. p. 164), ait été expurgée de la majorité, sinon de la totalité de ces fautes ! Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à notre édition. Rappelons que nous avions évoqué Crépuscule dans cette note.

(6) Les deux termes les plus employés par Juan Branco dans son livre sont très probablement souveraineté et légitimité.