Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

Liens

Le "Bien Commun", histoire d’un concept

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Le « Bien Commun », histoire d’un concept – Le Comptoir

Ces derniers mois, l’expression « Bien Commun » tend à retenir l’attention médiatique, en témoigne l’inflation éditoriale à ce sujet : citons ici le récent « Composer un monde en commun », de l’économiste jésuite Gaël Giraud (Seuil, 2022) ou encore le dossier spécial de La Croix daté de novembre dernier. Il est aussi courant d’entendre, dans la bouche d’une grande diversité d’hommes et femmes politiques, mais aussi d’intellectuels d’horizons divers, l’emploi de cette expression, affublée en général de caractères positifs. Expression galvaudée, le « Bien Commun » peut néanmoins dire tout et son contraire, selon son émetteur. Tachons ici d’étudier les origines historiques, les applications et les diverses instrumentalisations politiques de ce concept dont il faut, d’ores et déjà, insister sur le caractère profondément versatile.

Du Bien Commun aristotélicien au bono communi médiéval

Tout d’abord, soulignons l’origine antique de ce concept politique. Déjà chez le philosophe grec et précepteur d’Alexandre le Grand, Aristote (384-322), il est question du « Bien Commun », concept lié au bonheur, à la justice et à la paix. Pour l’auteur de la Politique, le « Bien Commun » est le critère de base de la définition d’un bon ou d’un mauvais régime, plutôt que sa nature démocratique, monarchique ou oligarchique ; en clair, un régime peut être qualifié de bon, quel que soit ses institutions, si ses gouvernants sont mus par le projet de faire le bien de la communauté. C’est d’ailleurs dans cet objectif de tendre vers le « Bien Commun » qu’est éduqué Alexandre le Grand, futur roi de Macédoine. Plus généralement, pour Aristote, mais aussi pour les auteurs antiques pétris de l’idée de juste mesure, le « Bien Commun » de la cité n’est atteignable que si les gouvernants respectent la tempérance, la modération (sophrosynè) dans l’action politique.

Par la suite, au Ier siècle av.-J.C., nous lisons dans l’ouvrage de Cicéron (-106_-43), Des devoirs, la mention du concept de « res publica », c’est-à-dire de « choses publiques », que l’on peut rapprocher du « Bien Commun ». Pour l’observateur et acteur de la vie républicaine romaine, l’action dans la cité est ce qu’il y a de plus vertueux, ce qui l’amène à condamner, à la fois l’oligarchie ploutocratique, lorsque une petite minorité accumule des richesses dans son propre intérêt, et la démocratie, qu’il accuse d’être un régime d’incompétents et de corrompus. Précisément, l’idéal politique de Cicéron est une communauté politique dirigée par un homme fort, un « princeps », soucieux de l’intérêt général. Ce faisant, l’une des idées fortes, reprise bien plus tard par les auteurs médiévaux, c’est que l’idéal d’une communauté politique harmonieuse n’est réalisable que si cette communauté est soumise, au moins temporairement, à l’autorité d’un chef vertueux – une qualité que Cicéron trouve chez le militaire, et rival de César lors de la guerre civile de 49-48, Pompée. Enfin, nous retrouvons aussi chez Cicéron l’idée d’un accès public à certaines ressources essentielles, telles que l’eau et le feu, comme condition de réalisation d’une communauté politique saine : nous sommes là au cœur des premières réflexions sur l’usage des communs, dont nous sommes encore en partie héritiers.

« Nous voyons que toute cité est une sorte de communauté et que toute communauté est constituée en vue d’un certain bien […] : il en résulte clairement que si toutes les communautés visent un bien déterminé, celle qui est la plus haute de toutes et englobe toutes les autres, vise aussi, plus que les autres, un bien qui est le plus haut de tous. Cette communauté est celle qui est appelée cité, c’est la communauté politique. » Aristote, Politique, I, 1

Au Moyen âge, surtout à partir du XIIe siècle, les élites savantes influencées par les lectures d’Aristote, de Cicéron, et de Saint-Augustin notamment, tendent à redécouvrir la notion de « Bien Commun ». Dans un premier temps, ce sont dans les cercles savants, et en particulier religieux, que la notion est discutée, dans sa dimension morale et théologique. Ainsi est-il de de Thomas d’Aquin, philosophe dominicain qui considère, dans sa Somme théologique (vers 1266), le « Bien Commun » comme une organisation politique influencée par les principes religieux, dont l’objectif principal est le Salut des âmes. Dans cette perspective, le gouvernant est perçu comme un ministre de Dieu, chargé de mener la communauté vers le Bien, en mettant en application une politique assise sur des bases chrétiennes. Il s’agit ici de concilier la lecture aristotélicienne du « Bien Commun », ordonnée autour de la Cité, avec la morale chrétienne. Selon cette lecture thomiste, reprise bien tard, à partir de la fin du XIXe siècle par les néothomistes, menés par le pape Léon XIII notamment, le « Bien Commun » est un instrument qui permet aux hommes, et en particulier aux gouvernants, de poursuivre un idéal chrétien.

Dans le sillage de Thomas d’Aquin, de nombreux scolastiques, c’est-à-dire les maîtres de facultés à l’époque médiévale, discutent cette notion de « Bien Commun », à partir des traductions, de plus en plus nombreuses des œuvres d’Aristote. Citons notamment Marsile de Padoue, Nicolas Oresme ou encore Gilles de Rome qui, en 1279, dans son traité sur le gouvernement des princes, traduit dans différentes langues vernaculaires, propose une relecture d’Aristote. Tous ces lettrés participent à diffuser ce concept de « Bien commun » dans les cercles savants européens.

Or, loin de rester cantonner à de petits cercles de théologiens, nous observons une diffusion, par le haut, de ce concept de « bien commun » médiéval, synthèse originale d’une philosophie aristotélicienne et de valeurs chrétiennes, vers le reste de la société.

Applications du « Bien Commun » à l’époque médiévale

De façon moins spirituelle que les scolastiques, l’auteur français du XIVe siècle, Eustache Deschamps (1304-1404), définit le « Bien Commun » comme « ce qui est le profit de tous, jeunes et anciens garder la loi, son pays et les siens ». Cette définition, plus politique que religieuse, insiste sur la dimension communautaire, avec comme point d’orgue la solidarité des membres d’un « pays », qui n’a pas le sens de « nation », mais plutôt de ville ou de petit territoire. Cela doit nous faire réfléchir à la dimension performative de ce concept, autrement dit à l’application concrète du « Bien Commun » dans la vie de la Cité.

La période que l’on qualifie de Bas Moyen âge, qui va du XIIe ou XVe siècle, est effectivement marquée par l’utilisation massive de la rhétorique du « Bien Commun », en particulier dans le cadre urbain. Cette période est marquée, en Europe du Sud et du Nord, par le fort développement des villes mais aussi par leur montée en puissance politique : de plus en plus de villes obtiennent des franchises, sous formes de chartes, de la part des Princes, c’est-à-dire des privilèges, qui leur garantit une autonomie politique forte. Une autonomie qui se traduit notamment dans le champ politique par la possibilité pour les bourgeois d’élire leurs gouvernants urbains ; échevins, consuls, maires en particulier. Ainsi, de plus en plus exposées à ce que l’on pourrait appeler une proto-opinion publique, les élites gouvernantes tendent à justifier leurs différentes politiques, par la mobilisation de la rhétorique du « Bien Commun », dont nous avons vu le potentiel communautaire. Cela se traduit notamment dans la profusion de sources normatives (registres de délibérations des communes, chartes), dans les traités politiques de l’époque, employant le topos du « Bien Commun ». Plus précisément, lors de la levée de nouveaux impôts, véritable facteur de révoltes urbaines, des gouvernements urbains justifient cette mesure au nom du « Bien Commun », et de la nécessité de mettre à contribution les bourgeois – c’est-à-dire les hommes bénéficiant du privilège de bourgeoisie au sein d’une ville – pour garantir la bonne marche de la communauté. Aussi, nous retrouvons ce même emploi du « Bien Commun » par les élites, lorsqu’il s’agit de défendre des projets sécuritaires – par exemple la réorganisation des milices urbaines – ou d’aménagements urbains, censés aider au développement des échanges économiques, et, in fine, permettre à la ville de prospérer.

Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, accorde une charte de franchise aux Gantois, réunis avec la tenue de milicien, enluminure, XIVe siècle

Cette rhétorique du « Bien Commun » peut, également, être employée par les rois ; par exemple, en France, en 1212, à Paris, lorsque le roi Philippe Auguste (1180-1221) justifie les expropriations de certains Parisiens, pour édifier la nouvelle muraille de Paris, par la nécessité de passer par des sacrifices importants pour assurer le « Bien Commun » de la capitale. Le « Bien Commun » est ici bien commode pour s’éviter de dédommager les Parisiens expropriés… Aussi, institutions solidaires par excellent, les fondations hospitalières, municipales ou royales, s’inscrivent dans cette rhétorique du « Bien commun ».

Le « Bien Commun », un outil d’exclusion

Au-delà de la dimension économique du « Bien Commun », ce concept peut être employé dans un sens beaucoup plus prosaïque, lorsqu’il est question de justifier des mesures d’hygiène publique. Beaucoup de règlements municipaux comportent dès lors, dans leur préambule, une justification de leur application par la référence au « Bien commun ». À travers son étude sur les prises en charge croissantes des thématiques liées à l’hygiène, et à la moralité, par les villes des anciens Pays-Bas, à partir du XIVe siècle, Janna Coomans envisage le contenu environnemental et sanitaire du « Bien Commun » (Community, Urban Health and Environnement in the Late Medieval Low Countries, 2021). L’autrice prend particulièrement l’exemple des léproseries, bâtiments d’assistance, qui deviennent de plus en plus nombreux aux Pays-Bas, entre le XIVe et le XVe siècle, alors même que la lèpre diminue beaucoup à cette époque. C’est à cet égard que l’autrice emprunte le concept de « biopolitique » à Michel Foucault et son Histoire de la folie à l’âge classique (1976), pour analyser ce contrôle des corps par les villes qui rejettent, hors des murs de la cité, les pestiférés, au nom du « Bien Commun ». En effet, à partir de la peste noire (1346-1353), de nouvelles réflexions médicales, inspirées par la redécouverte de la théorie des humeurs de Gallien, appellent à rééquilibrer les humeurs dans la ville, pensée comme un corps humain. Désormais, s’opère une jonction entre l’ordre public, la santé et la moralité, qui se traduit par l’exclusion des marginaux (vagabonds, prostitués notamment) au nom de la préservation de l’organisme urbain.

Cette législation moralisante, imprégnée par l’idéologie du « Bien Commun » touche même à l’adultère : ainsi est-il du registre de la petite ville de Kampen, conservé aux Pays-Bas, dans lequel des hommes et femmes adultères sont représentés cloués au pilori : entre 1448 et 1478, trois cents répressions de l’adultère, concrétisées souvent par des bannissements de la ville, sont relevés. Les médiévaux intériorisent cette notion de « Bien Commun » et le considèrent comme un impératif moral à respecter dans tous les aspects de leur vie quotidienne.

Le « Bien Commun », un outil de contestation

L’un des versants négatifs de la rhétorique du « Bien commun », employée par les élites politiques, est la justification, au nom du collectif, des mesures parfois contraignantes – notamment la hausse des impôts pour les plus modestes – ce qui participe à graver dans le marbre les hiérarchies sociales, puisque les tensions qui traversent la société sont ici masquées au nom de l’intérêt du collectif. Toutefois, il est aussi important de souligner l’utilisation de ce concept par des populations dominées, pour critiquer les abus de pouvoir des élites dirigeantes.

Il existe notamment des œuvres littéraires et politiques très critiques envers ceux qui s’accaparent les richesses et ne respectent pas la communauté urbaine. Soulignons ici la dimension moralisatrice du traité du docteur en médecine Johann von Soest, écrit en 1495 et adressé au conseil de la ville de Worms. L’auteur émet ici le souhait d’un retour à l’harmonie aux sein de la communauté urbaine ; un idéal de paix et de justice rendu possible par la fin des expropriations fiscales abusives et par la nécessité, pour les élites dirigeantes, de mieux partager les richesses de la ville. Ce traité politique sonne de ce fait comme un appel à la responsabilité des gouvernants, au nom justement du « Bien Commun ».

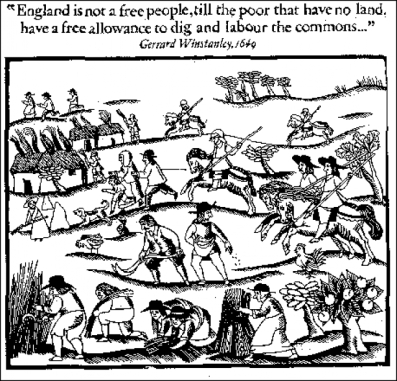

Plus tard, surtout au XVIIe siècle, lorsque les biens communs sont menacés par les élites économiques, nous retrouvons la formulation de ce concept sous une forme plus offensive, notamment par des groupes sociaux dominés. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, en France et en Angleterre, des mouvements de rébellion éclatent dans les campagnes, pour s’opposer à la fin des communaux, c’est-à-dire ces pâturages collectifs ou forêts, dans lesquels les populations pauvres pouvaient se procurer gratuitement des écorces de bois pour se chauffer ou faire pâturer leurs bêtes. Dans un contexte de montée en puissance d’un proto-capitalisme agraire, impulsé par des seigneurs de plus en plus intéressés par la rentabilité de leurs terres, de nombreuses propriétés collectives sont privatisées par les seigneurs – un phénomène qui se matérialise par l’installation de haies autour des champs et par la croissance des bocages en Europe. En résultent alors des troubles dans les campagnes anglaise et française, et par une forte répression des paysans révoltés attachés à la vieille tradition de partage des communaux. À cet égard, nous pouvons souligner la réactualisation, lors de ces révoltes, d’éléments chrétiens du « Bien Commun » – ou Common Weal en anglais – appuyé souvent sur des références religieuses, notamment les Actes des Apôtres. C’est effectivement le cas lors de la révolte des Diggers, petites communautés rurales autonomes et égalitaires du Middlesex, entre 1649 et 1652, menée par l’opposant aux enclosures, George Winstanley, auteur d’une série de pamphlets au nom des « méprisés de la terre ». Ces réemplois, sur la longue durée et par des acteurs aux intérêts divers, de la rhétorique du « Bien Commun », témoigne dès lors du caractère mobilisateur de ce concept, aussi bien chez les groupes dominants que dominés.

Ainsi, nous avons ici en valeur les applications très concrètes du « Bien Commun », discours qui infuse de la sphère théologique vers la sphère quotidienne. Aussi, rappelons le caractère extrêmement souple de ce concept, qu’on ne peut réduire à un élément de langage un peu naïf. Aussi bien instrument rhétorique des puissants pour asseoir leur pouvoir et imposer des législations que cri de ralliement des populations dominées, l’appel au « Bien Commun » possède dès lors une double face : à la fois contestataire et conservatrice. En outre, nous avons souligné le lien intrinsèque entre « Bien Commun » et ordre moral, lorsque ce discours était utilisé pour exclure les supposés perturbateurs de l’harmonie du corps social.

In fine, reste à concevoir, pour notre époque, un nouvel usage de ce concept de « Bien Commun », dans un sens égalitaire, sur le modèle de la lutte des diggers anglais pour la défense de leurs communs. L’un des enjeux contemporains serait en effet sortir du tout privatif sans empiéter sur la petite propriété. Une défense contemporaine du « Bien commun », pourrait en cela prendre la forme d’un combat pour des espaces collectifs, pour le partage de biens, matériels ou immatériels, pour la garantie de l’accès de tous aux ressources naturelles, telles que l’eau potable, ou encore pour l’accès à des jardins partagés, ou à des bois publics, contre la tendance à une privatisation croissante de ces espaces et de ces ressources par les tenants du capitalisme contemporain.

Image de Une : « Effets du Bon Gouvernement sur la ville », fresque peinte par Ambriogio Lorenzetti, en 1338, exposée au palais communal de Brescia

Nos Desserts :

- Sur Le Comptoir, lire notre « Histoire du regard moral porté sur le Travail du Moyen âge au XVIIIe siècle »

- Ainsi que notre étude sur « Le mythe de « l’âge d’or » à travers les époques. »

- Entretien avec Gaël Giraud « Pour les biens communs » dans la revue Relations (2015)

- « Un survol de la théorie des biens communs » Dans la Revue d’économie du développement (2016)

- Série d’émissions « À la recherche du bien commun » sur France Culture