Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

Liens

Faillite de Crédit suisse: un sauvetage bancaire payé par le contribuable

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

FAILLITE DE CREDIT SUISSE : UN SAUVETAGE BANCAIRE PAYÉ PAR LE CONTRIBUABLE - Élucid (elucid.media)

Lors du sauvetage de Credit Suisse, 259 milliards de francs de garanties publiques ont été offerts par les autorités suisses. Qu’est-ce qui empêchera un nouveau sauvetage public à l’avenir ? À ce jour, aucune réforme significative n’est envisagée pour protéger le contribuable. Analyse.

Ces dernières semaines, nous avons assisté au sauvetage de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, puis à celui d’autres banques moyennes américaines, ainsi qu'à la mise sur pied d’une garantie étatique illimitée pour tous les dépôts du système financier américain.

Le 19 mars 2023, la banque Credit Suisse a bénéficié d'un méga-sauvetage de ce côté de l’Atlantique. L’exécutif suisse a organisé, sous le droit d’urgence, le rachat de la banque par sa concurrente UBS. Contournant le Parlement, le gouvernement et la banque centrale suisse ont débloqué une contribution publique très généreuse de 259 milliards de francs (263 milliards d’euros) en garanties, pour des liquidités, prêts et couverture de pertes futures, et ce afin de motiver UBS à racheter Credit Suisse.

L’organe législatif a été contourné par cette transaction, et ne semble pas pouvoir reprendre les choses en main : la session extraordinaire du Parlement suisse, qui s’est déroulée du 11 au 13 avril 2023, a révélé la faiblesse du pouvoir législatif. Lors de ces trois jours, les députés de gauche ont pu manifester leur colère, mais ces déclarations sont restés purement symboliques, sans nul effet contraignant. Plusieurs propositions de réformes avancées par la gauche ont été unanimement balayées par la droite, comme celle de déconnecter les bonus des activités de marché.

Clairement, le soufflé est retombé : même la mise sur pied d’une Commission d’enquête parlementaire, pour faire la lumière sur cette affaire au retentissement international (et qui faisait consensus au début de la crise), n’a pas été décidée lors de cette session. La décision a été repoussée à la session parlementaire du mois de juin, et rien ne garantit que cette enquête aura lieu. Ce qui est envisagé pour la suite ? Des exigences plus élevées de fonds propres ont été évoquées, mais celles-ci seront discutées dans le cadre de Bâle III ; elles ne sont pas spécifiques à la Suisse et n’émanent pas de Berne.

Combien ce méga-sauvetage public a-t-il réellement coûté aux contribuables, et pourquoi ces derniers ne sont-ils pas protégés contre de futurs événements semblables ?

Combien le sauvetage de Credit Suisse a-t-il vraiment coûté à la population suisse ?

Dans quelle mesure le contribuable paie-t-il de sa poche les dérives d’un secteur financier, dont les gains, tout le reste du temps, lui échappent ? Au lendemain du rachat de Credit Suisse par sa concurrente UBS, les autorités suisses ont assuré que l’argent du contribuable n’avait pas été directement sollicité dans cette opération. On a également entendu avec insistance que seuls les actionnaires des banques sauvées en Suisse et aux États-Unis, ainsi que les porteurs d’obligations, avaient perdu très gros dans cette affaire, mais en aucun cas le contribuable ni le déposant.

Mais peut-on vraiment dire que le contribuable n’a pas payé pour éponger le système financier ? Non. Le contribuable a bien payé, devenant le bailleur de fonds à long terme et le garant ultime, et involontaire, du système financier. Démonstration.

Prenons le montant global du sauvetage de Credit Suisse. D’où provient-il, et avec quelles conséquences ? Comme nous l’avons évoqué, cette opération a donc mobilisé en tout 259 milliards de francs suisses (262 milliards d’euros).

D’une part, la Banque Nationale suisse (BNS) a mis à disposition 150 milliards de francs de liquidités pour permettre à Credit Suisse – puis aux deux banques UBS et CS après la fusion – d’emprunter sans restrictions les fonds nécessaires à leur fonctionnement quotidien, dans un environnement où la crise de confiance avait gelé le marché du crédit interbancaire. Cet argent de la BNS vient de la création monétaire, à savoir la fameuse planche à billets. En quoi cela affecte-t-il le portemonnaie du citoyen ? À travers l’inflation à long terme qui est ainsi créée pour le franc suisse.

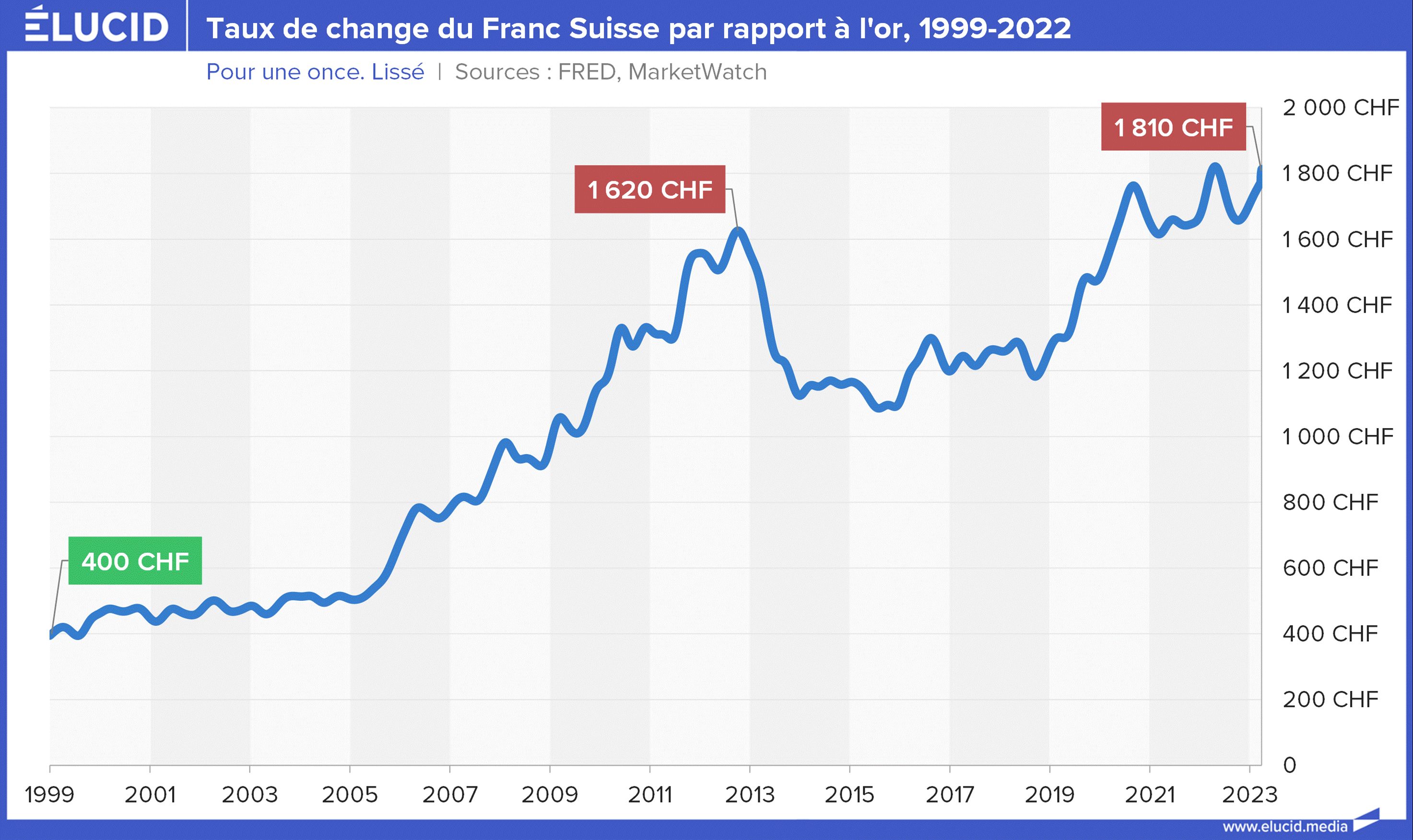

Quand la BNS crée de la monnaie, le franc suisse se dévalue contre lui-même : il achète moins de biens et services qu’avant cette création monétaire. Pour vérifier cette dévaluation, mesurer le franc suisse contre l’euro ne sert à rien : l’euro se dévalue aussi, et même plus, car la BCE crée aussi beaucoup de monnaie. En revanche, mesurer le franc suisse contre l’or permet, sans aucun doute, d’attester de la perte de valeur du franc depuis que la BNS a fait de la création monétaire le pivot de sa politique, destinée à dévaluer le franc, pour le rendre plus concurrentiel, et maintenant pour sauver Credit Suisse.

Lorsque l'on observe le cours de l’or en francs suisses, on remarque que, sur 20 ans, le franc a perdu plus de 3,5 fois sa valeur contre l’or. Cette dévaluation est subie par l’épargnant et le salarié en francs suisses, qui la paient par leur perte de pouvoir d’achat.

D’autre part, la Confédération (le gouvernement suisse) a mis à disposition de la BNS une garantie de 100 milliards de francs pour ses prêts de liquidités à UBS-Credit Suisse, et a provisionné 9 milliards pour couvrir les pertes futures de cette nouvelle entité, une fois que cette dernière aurait payé les 5 premiers milliards de pertes. Les 9 milliards sont donc un don d’argent du contribuable pour couvrir les pertes.

Ces 109 milliards vont nécessiter soit de puiser dans les caisses de la Confédération, soit d’augmenter la dette de celle-ci. Or, la dette publique coûte des intérêts, et ces derniers sont au taux de 1,2 % par an pour les emprunts suisses à 10 ans. Rien n’est donc gratuit dans ce déploiement généreux d’argent public.

Enfin, la perte d’emplois d’environ 20 000 collaborateurs de Credit Suisse qui va suivre le rachat par UBS représente des coûts sociaux, de chômage, de formation, de reconversion, de replacement, qui seront portés par les impôts cantonaux des Suisses.

Quelles solutions auraient permis de ne pas solliciter le contribuable ?

Bien que le Conseil fédéral ait considéré cette solution comme la « moins onéreuse », d’autres voies auraient pu coûter moins cher à la collectivité :

- Solution n°1 : Laisser les banques qui prennent des risques inconsidérés, comme Credit Suisse, faire pleinement faillite. Dans un système véritablement libéral, c’est cette voie qui aurait dû être choisie. Mais la proposition n’a pas reçu le soutien de la gauche suisse, car celle-ci se donne pour mission de protéger l’emploi. Un tel scénario est aussi rejeté par la droite libérale, qui n’adhère à une conception totalement libérale que lorsqu’il s’agit de la liberté de générer des gains. Lorsqu’il s’agit d’encaisser les pertes, qui sont le corollaire de ces gains, la droite libérale adhère pleinement au renflouement étatique des acteurs de la finance.

Lorsque la Silicon Valley Bank était au bord du gouffre, ce sont les représentants de la finance américaine la plus libérale et la plus anti-étatiste, les milliardaires Bill Ackman, fondateur du hedge fund Pershing Square Capital Management, et l’homme d’affaires Mark Cuban, qui ont le plus plaidé pour une intervention étatique sans condition.

- Solution n°2 : Sauver la banque qui a pris des risques inconsidérés avec l'argent public, mais ensuite la nationaliser, afin que les bénéfices futurs entrent dans les caisses de l'État pour compenser l’argent ainsi donné et pour reconnaître pleinement le rôle de l’État comme ultime garant du système. Une proposition que pouvait envisager la gauche suisse, et même certains experts du monde économique, mais que la droite libérale n'aurait jamais acceptée, arguant qu'une nationalisation nuirait à l’image de la Suisse. En réalité, la droite défend ouvertement la privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes.

- Solution n°3 : Sauver avec l'argent public la banque qui a pris des risques inconsidérés, sans la nationaliser. En revanche, faire payer aux acteurs financiers systémiques une prime d'assurance, très élevée, à la hauteur de l’assurance, ou garantie permanente, fournie par l'argent public. Une garantie que les banques exposées aux marchés utilisent régulièrement pour prendre des risques inconsidérés sur les marchés, empocher les bonus à la hausse, puis défaillir aux frais du contribuable. Une telle proposition pourrait être soutenue par la gauche helvétique, mais à nouveau, serait balayée par cette droite « libérale » à la hausse et « étatiste » à la baisse, qui ne souhaite pas que le secteur financier paie adéquatement pour ses prises de risques.

On le voit, le problème soulève des questions idéologiques importantes et des questions de gouvernance également. Le législateur, dans un pays comme la Suisse, peut-il vraiment mettre au pas ses banques ? Au final, les mesures qui seront envisagées par Berne, lors de la session de juin prochain, seront minimales et porteront essentiellement sur un durcissement des exigences des fonds propres, loin de protéger l’économie réelle d'une défaillance future de la grande banque UBS-Credit Suisse, et de l’exposition au système financier global encore trop peu régulé.

Ainsi, passé le choc de la faillite de Credit Suisse, le verrouillage de toute réforme significative semble actuellement procéder en temps réel. S’il est aussi difficile d’aborder les véritables axes de réforme, c’est aussi parce qu’une discussion sérieuse impliquerait non pas seulement la Suisse, mais le système financier global : les différentes juridictions devraient d'abord et avant tout se concerter sur les pratiques très risquées du marché financier américain pour mieux réglementer. Mais depuis 2008, toute tentative sérieuse a échoué devant le lobbying financier. Cette fois également, une véritable réforme a très peu de chances de pouvoir être discutée entre les autorités des grandes places boursières.

Enfin, même la solution consistant à déconnecter les bonus bancaires de toute prise de risques inconsidérée sur les marchés n’a pas pu être discutée lors de la dernière session extraordinaire à Berne, l’idée étant rejetée en bloc par tous les partis de droite. Ce qui laisse penser que les schémas de rémunération, incluant trop d’incitation à la prise de risque, ne connaîtront pas de modification sensible.

La Suisse a une tradition de complaisance envers son secteur financier. En janvier 2009, l’autorité de régulation bancaire suisse (la Finma), avait défendu les 2 milliards de bonus versés par UBS à ses employés en 2008, alors que la banque venait de perdre 50 milliards de dollars sur le marché des subprimes. La Finma avait jugé « populiste » le parallèle entre les milliards de bonus et ceux de l’aide publique qui avait servi à sauver la banque.

La Finma avait, de même, dédouané les dirigeants d’UBS suite à la débâcle de la banque aux trois clés en 2008. Cette débâcle avait obligé la Banque Nationale suisse (BNS) à lui reprendre, à ses propres risques, 40 milliards de francs d’actifs toxiques. Mais le 16 octobre 2008, livrant les conclusions de son enquête, la Finma avait attribué à une « défaillance organisationnelle significative » les errements d’UBS, sans trouver toutefois aucune indication d’un manquement individuel à leurs obligations de la part des membres du directoire de la banque. Non seulement la Finma avait mal supervisé, mais elle n’avait pas sanctionné.

Et aujourd’hui, dans l’affaire du rachat de Credit Suisse par UBS, tout porte à croire que rien ne sera différent.