Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Des milliers de manifestants contre le racisme ce samedi (14/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (14/03)

- Une vie dans l’assistance automobile (14/03)

- "UNE GUERRE BARBARE ET SUICIDAIRE" : TRUMP PREND LE MONDE EN OTAGE (13/03)

- #JeVoteSophia L’émission ! (13/03)

- Dernier message de Mélenchon avant le 1er tour : Aux urnes citoyens ! (13/03)

- Xavier Niel roule pour le PS (13/03)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

Liens

Régis Debray: U.S., Go Home !

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://comptoir.org/2024/01/18/regis-debray-u-s-go-home/

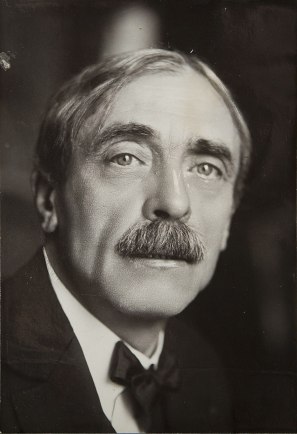

Régis Debray est un écrivain français. Inventeur de la médiologie, il est aussi célèbre pour ses péripéties en Amérique latine, incarcéré en Bolivie en raison de son accointance avec les révolutionnaires cubains. Communiste durant sa jeunesse, il s’oriente vers un « gaullisme d’extrême-gauche », attentif à la diversité des cultures et sensible au sens du sacré. Dans « Civilisation » (Folio, 2018), il s’intéresse à ce terme employé à tort et à travers, tout en relevant les indices de notre époque qui témoignent de notre américanisation.

« Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels » écrivait Paul Valéry dans La Crise de l’esprit. Cette phrase, ressassée en permanence, indique que les grands ensembles humains qui donnent du sens à des millions de vies sont comparables à des organismes qui doivent, un moment ou à un autre, rendre l’âme. Or, que dire du terme « civilisation », employé sans être défini, adoré ou détesté, et tout simplement confus ?

Régis Debray reconnaît la difficulté à définir cette notion, puisqu’elle est un « maillage de fils ténus, comme un inconscient collectif d’autant mieux partagé qu’inconscient », « un englobant inaperçu des englobés ». Elle s’apparente à une insulte pour le moi-je contemporain prétendument auto-engendré qui souhaite abolir toute forme d’héritage qui surplombe sa suffisance. Or, les contempteurs de la civilisation ivres de table rase qui se sont acharnés à la détruire s’y sont cassés les dents : Lénine n’a pas modifié sa langue et le rapport des Russes à Saint Serge et au Borsch n’a pas évolué, tandis que les révolutionnaires français de la Première République n’ont rien pu faire face à l’immutabilité du calendrier grégorien.

En effet, la civilisation englobe plusieurs pans de la vie humaine, et il est difficile de l’éroder : les routes, les ports, les quais, les marquages de l’espace et du temps, les temples, les plats cuisinés traversent les siècles en dépit des volontés des uns et des autres. Lorsqu’Atatürk prohibe le voile dans les années 1920, il ne sait pas que le hijab va surgir ; et le mausolée de Lénine ne fait que déplacer la dévotion religieuse sur le dirigeant communiste. Si la diversité des coutumes et des mœurs est heureuse, elle n’en est pas moins ambivalente : l’altérité permet « autant de poignées de mains que de couteaux tirés. »

Afin de ne pas ajouter de la confusion, il est nécessaire d’opérer une distinction entre culture et civilisation. La première, dit Debray, est enracinée dans une terre : pas de culture sans agriculture, elle est liée à un lieu qui est lui-même un humus. En somme, la culture est close et célibataire. À l’inverse, la civilisation recèle l’action : liée à une cité, elle souhaite s’étendre toujours plus en bâtissant des routes mais elle a aussi le projet d’imprégner profondément les êtres qu’elle domine : il faut que son empreinte survive à son emprise, et que son emprise survive à son empire. En effet, la civilisation est intrinsèquement liée à l’empire qui nécessite une force militaire, « un imaginaire pour enflammer les cœurs, un entrepôt pour remplir les ventres, et un magistère pour occuper l’esprit ». Grace Kelly et Jackson Pollock n’auraient pas leur force sans la suprématie américaine sur le plan militaire. En outre, nous pouvons ajouter qu’une civilisation remporte la mise quand celle-ci devient indiscutable : les allogènes adoptent alors ses tocs sans rechigner et le rapport de force devient imperceptible.

L’Europe fut une civilisation hégémonique, portée par la culture romaine, chrétienne, et soumise à la rude discipline des Hellènes. Or, Régis Debray le pointe, elle est en décadence au profit de la puissance américaine : ravagée par les deux guerres mondiales, l’Europe doute d’elle-même. Acquise à « la conquête de l’ubiquité » révélée par Valéry, cette dernière tombe dans le piège du zapping généralisé et du nivellement culturel, tout en souhaitant être dirigée « par une commission américaine ». De plus, elle est atteinte par le machinisme, produisant l’homme atone en série, l’homme gris des supermarchés et de la consommation de masse.

« Il faut que l’empreinte de la civilisation survive à son emprise, et que son emprise survive à son empire. »

Cependant, cette perte de vitesse ne l’empêche pas de faire la morale aux civilisations qui tiennent à leurs coutumes : par-delà une logique purement économique, la Chine défend son confucianisme, et certains pays arabes défendent mordicus la religion de leurs pères. Il y a comme le dit Debray, de « l’archaïque en jeu », et nous ne pouvons le mépriser. En bref, l’Européen adopte la marche à suivre américaine, et manque l’enjeu de l’archaïsme qui travaille les pays « en voie de développement ».

« L’Entreprise France »

Une des premières victimes de l’américanisation est le pays de Molière : peu à peu, l’homo politicus se transforme en homo œconomicus. Ainsi, l’économie tend à déborder de ses prérogatives pour s’implanter dans tous les champs de l’existence humaine, mais personne ne semble le remarquer.

Sous la coupe de la chrétienté, la France fait de la religion une politique, tandis que la Révolution française fait de la politique une religion. Aujourd’hui, l’économie fait office de religion et de politique. Comment se concrétise un tel culte ?

Tout d’abord, le règne de la quantité s’infiltre dans les domaines jadis réservés au qualitatif. Le policier est noté sur le nombre de contraventions qu’il inflige, les chercheurs sur la quantité d’articles qu’ils ont publiés (Publish or perish), et les soignants sont évalués sur le nombre d’actes qu’ils ont réalisés. L’économie se mue donc en « idéologie », à comprendre comme ce qu’une société tient pour réel à tel moment de son évolution. Si Cicéron proclamait « Tiens la chose, le nom suivra » (rem tene, verba sequentur), le moderne pourrait proclamer « tiens le nombre, et tu tiendras le manche » : l’écrivain doit être un « best-seller », le « chiffre qui tue » peuple les forums. Quant au sondage, il constitue une boussole politique auquel nombre d’entre nous s’accroche.

Par ailleurs, qui dit économie, dit entreprise : au travail bien fait, nous préférons l’état d’esprit propice à la croissance (growth-mindset) ; au directeur érudit de musée, nous préférons le chef (boss) à la tête de « l’entreprise France », dont la version actuelle réside dans la start-up nation. Quant au programme, il s’apparente à « une offre politique ». Nous pourrions penser que cela s’arrête là, mais l’amour est aussi entaché par un tel processus : d’aucuns diront qu’on « gère » nos histoires de cœur. Le nihilisme se déploie au grand jour. Nietzsche le définissait d’ailleurs comme « le règne des moyennes » : valeur et grandeur deviennent peu à peu synonymes.

En outre, la langue de Racine n’a pas pu passer au travers d’une telle évolution : se grimant en Hibernatus, non sans humour, Debray brocarde les anglicismes qui émaillent désormais notre façon de nous exprimer. Il en égrène quelques exemples frappants : la maintenance supplante l’entretien, le manager remplace le directeur, le sponsor prend la place du mécène, le défilé devient la parade, le striptease succède à l’effeuillage, tandis que l’ascenseur n’est plus en panne, mais hors-service. Or, Fernand Braudel l’a dit « La langue, c’est 80% de l’identité française ».

« La civilisation européenne est atteinte par le machinisme, produisant l’homme atone en série, l’homme gris des supermarchés et de la consommation de masse. »

À cela s’ajoute l’empreinte de l’argent-roi sur les grandes figures qui structuraient naguère les sociétés dites traditionnelles : chez les prêtres, la théologie exigeante laisse place à une morale immanente, le militaire voit sa vocation devenir un emploi, l’homme de gauche délaisse la justice au profit de l’éthique, tandis que les conservateurs abandonnent la nation au profit du bénéfice. Debray voit dans cette marche de l’Histoire une désagrégation des collectifs en faveur d’un individu tout-puissant : jadis, la lutte des classes et le front uni ; désormais, l’entreprise citoyenne couplée à la société civile. L’auteur cite la nouvelle terminologie pour qualifier les personnes les plus précaires : on parlera volontiers de « milieux défavorisés » tout en occultant à dessein « prolétaires », voués au ricanement des vainqueurs l’assimilant à une rhétorique désuète.

Enfin, l’écrivain note l’avènement du capitalisme de la séduction en France : le tutoiement, la dérision permanente, Salut les Copains, Johnny Halliday remplacent les piliers qui tenaient autrefois le pays (religion, culture). À ce capitalisme s’ajoute une américanisation galopante : Antenne 1 est remplacée par BFM TV et Cnews, le tutoiement généralisé provient du « you » anglo-saxon, le PhD supplante la thèse d’État, les organisateurs français des Jeux Olympiques font de « made for sharing » leur slogan, enfin, Emmanuel Macron chante La Marseillaise la main sur le cœur en 2017 à la manière des citoyens états-uniens. En somme, tout ce chambardement lié à l’américanisation est un changement d’espace-temps.

L’Amérique : un autre espace-temps

Si d’aucuns dénigrent la civilisation, Debray nous rappelle que nous avons toujours à composer avec la ritualisation de la mort, les offrandes, le désir et les signes. Nous ne pouvons donc pas la passer sous le tapis. En effet, une civilisation dénote d’un rapport particulier à l’espace et au temps qu’elle peut imposer au monde. L’Amérique a pour elle « l’américanité » que le médiologue définit de la manière suivante : « la primauté de l’espace sur le temps, de l’image sur l’écrit et du bonheur sur le drame de vivre. Ou encore du sens externe sur le sens interne, du vu sur le lu et de l’amour des réponses sur l’amour des questions. » Cette nouvelle économie psychique comporte trois pôles structurants : un élément, l’espace ; un régime, l’image ; et une étoile fixe : le bonheur.

Tout d’abord, l’espace américain n’est pas une demeure mais un mouvement dont la route est le blason : Go West, Young Man. À cheval, en motocycle, en voiture de sport, jusque sur la Lune, l’Amérique a le goût pour le périple, l’aventure et le changement de lieu. Ce que l’américain répugne, c’est bien l’assignation à résidence : si une entreprise périclite, il faudra la refonder ailleurs. En somme, il s’agit d’avoir plusieurs vies, de bouger, de réaliser ses rêves, en taillant la route s’il le faut. Au terroir de la longue durée, l’Amérique lui préfère le territoire.

Cette conception imprègne les représentations européennes jusqu’en France : la communication a supplanté la transmission, l’information n’est plus transportée à travers le temps, mais à travers l’espace. Quant aux distances, elles nous indiffèrent, alors qu’un délai nous harasse : ainsi, les chronologies se contractent à mesure que les réseaux et les autoroutes s’étendent.

Plus que cela, cette Weltanschauung a une incidence sur notre rapport à l’éducation : « l’équipement » faisant le lien entre ici et là-bas a balayé « l’institution », qui se devait de faire le pont entre hier et aujourd’hui. Ce phénomène se double d’une explosion des mobilités (de capitaux, de personnes, d’emplois…) associée à une implosion des continuités (Nation, Église…), ce qui ne va pas sans inconfort.

« Ce régime-espace » envahit tout : il est d’ailleurs significatif que nous oublions nos morts à mesure que nous nous rapprochons des vivants éloignés sur un plan spatial. La société de l’accès règne donc en maître, elle est « en marche » : ne dit-on pas « Où-es tu ? » plutôt que « D’où viens-tu ? » ? La société liquide nous fait gagner en confort : nous sommes plus légers et il nous est loisible de zapper, ce qui est plus simple lorsque nous passons à la post-histoire, désencombrée des travaux de nos aïeux : « Le pas est plus preste quand la mémoire est légère. »

« Nous avons toujours à composer avec la ritualisation de la mort, les offrandes, le désir et les signes. »

En outre, le culte de l’image a aussi conquis l’Europe : jadis liés à la fibre logique, nous sommes branchés à la fibre optique. La « graphosphère », où régnait le culte de la lettre a été remplacée par la « vidéosphère » liée à l’imperium américain. Le présent triomphe du passé cher à l’époque médiévale, et du futur des récits modernes. Enfin, comment ne pas constater la dévotion généralisée au bonheur ? « Tout est possible, tout est plus grand » disent les Américains. Au tragique grec, nous lui préférons l’optimisme des Chief Happiness Officers, des happy end et des happy hours : l’individu est enfermé « dans la solitude de son propre cœur » (Tocqueville), acculé à « positiver » dans un espace-temps délesté du sens du tragique. Peut-être qu’après tout Paul Valéry n’avait pas tort lorsqu’il proclamait : « La suppression de l’histoire rendrait les peuples plus heureux. »

Fouillé et incisif, l’ouvrage de Régis Debray approfondit la notion de civilisation tout en portant un regard critique sur l’invasion de la vieille Europe par « l’américanité ». Obsédés par l’espace au détriment du temps, par l’image au détriment de la réflexion, et par le bonheur au détriment du tragique, les Européens adoptent sans le savoir les traits culturels des États-Unis. Au moment où certains souhaitent diviser la société française par le biais des religions, Debray pointe le curseur sur la vraie hégémonie à l’œuvre, à savoir celle des États-Unis.

Nos Desserts :

- Se procurer l’ouvrage de Régis Debray chez votre libraire

- Grand entretien avec Régis Debray sur France Culture

- Sur Le Comptoir nous invitons aussi à Dégager le capitalisme de nos assiettes

- Mais aussi à prendre la route avec Neal Cassady