Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

Liens

Défaire le mythe de la transition énergétique

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://www.revolutionpermanente.fr/Defaire-le-mythe-de-la-transition-energetique

Dans son nouvel essai, Jean-Baptiste Fressoz dissipe le brouillard autour de la « transition », qu’il désigne comme « l’idéologie du capital au XXIe siècle ». Son travail permet de poser la question écologique sur le terrain d’un changement social radical.

[Ill. Benjamin Brecknell Turner (1815–1894),Crystal Palace, Hyde Park, Transept, 1852, The Met]

Dans Sans transition, l’historien et chercheur au CNRS Jean Baptiste Fressoz démontre l’inanité du concept de « transition énergétique » défendu par les gouvernements et les industriels face à la crise écologique. Un apport essentiel et solidement argumenté qui, loin de condamner à l’inaction ou au nihilisme comme le prétendent ses détracteurs, permet de dissiper le brouillard de « l’idéologie du capital au XXIe siècle », et de poser la question écologique sur le seul terrain à la hauteur du problème : celui d’un changement social radical.

C’est peu dire que depuis sa parution en janvier 2024, Sans Transition, Une nouvelle histoire de l’énergie, le nouveau livre de l’historien des techniques et de l’environnement et chercheur au CNRS Jean-Baptiste Fressoz a fait couler de l’encre. L’auteur a été invité dans de nombreux médias pour défendre son ouvrage, tandis que des critiques ont émergé de milieux scientifiques ou d’experts techniques, l’accusant tous plus ou moins de semer la confusion et le pessimisme. Le Monde et L’Obs ont par exemple publié des tribunes incendiaires aux titres évocateurs : « Affirmer que la transition énergétique est impossible, c’est le meilleur moyen de ne jamais l’engager » et « Arrêtons de dire que la transition énergétique n’aura pas lieu ».

Si le livre de Fressoz fait autant parler de lui, c’est bien qu’il met le doigt sur un problème essentiel : aucune « transition énergétique », entendue comme le basculement d’une source d’énergie primaire vers une autre, n’a existé par le passé. De plus, le discours actuel autour d’une sortie des énergies fossiles à l’échelle de quelques décennies au bénéfice des énergies renouvelables et du nucléaire, même s’il est propulsé par les gouvernements, les industriels et le groupe III des experts du GIEC, ne repose en fait sur aucune base scientifique et historique sérieuse. La thèse de Fressoz fait l’effet d’une bombe, d’autant plus que l’auteur parvient à la démontrer solidement.

Pour une histoire symbiotique des énergies

Sans transition est un livre de controverse historique. Pour démontrer que la transition tant annoncée n’est pas en cours et semble peu susceptible d’advenir, Fressoz se tourne vers le passé. Il livre une relecture de l’histoire de l’énergie et polémique avec les analyses que mobilisent les défenseurs de la « transition énergétique » : « La transition projette un passé qui n’existe pas sur un futur qui reste fantomatique », écrit-il. Il ajoute : « pour espérer construire une politique climatique un tant soit peu rigoureuse, il est indispensable d’avoir une compréhension renouvelée des dynamiques énergétiques et matérielles. »

Comme l’écrit Fressoz, « L’histoire de l’énergie est généralement racontée comme une suite de transitions ou même de basculements de systèmes énergétiques, à l’échelle de nations, de continents ou du monde entier. Dans ce qui est devenu comme un genre en soi, celui de la fresque énergétique, on retrouve en général le même plan chronologique : des chapitres initiaux traitent de la force musculaire, du bois et de l’hydraulique à l’époque préindustrielle ; les chapitres centraux s’occupent de charbon et de vapeur au XIXe siècle ; s’ensuivent des chapitres sur le pétrole, l’électricité et le nucléaire (le gaz est souvent moins étudié) ; et enfin des propos conclusifs sur la transition en cours ou à venir ».

Cette lecture de l’histoire des énergies par phases, ou par âges, est directement héritée de l’étude de la préhistoire et de la géologie, mais également des slogans commerciaux des industriels de l’énergie. « Que des pétroliers vantent l’âge du pétrole ou que des vendeurs de gaz parlent du gas age n’est en soi guère étonnant. Ce qui l’est davantage, et qu’il faut expliquer, c’est l’engouement des intellectuels pour ces tropes promotionnels ». De plus, « le phasisme correspondait bien à une interprétation bourgeoise de l’histoire », en ce qu’il met à l’honneur les grands industriels et les savants, tout en occultant la place des travailleurs, pourtant actifs au cœur des systèmes énergétiques.

Contre le paradigme du « phasisme », Fressoz défend une « histoire symbiotique » : « Plutôt qu’une succession de phases, ou de grands âges, l’histoire de l’énergie est un embrouillamini de plus en plus compliqué de matières, de techniques et d’énergie », explique-t-il à Socialter. Au cours d’une démonstration de près de 200 pages richement documentée et solidement sourcée, Fressoz dresse une histoire des interactions entre bois et charbon, charbon et pétrole et pétrole et bois, entre autres, aux XIXe et XXe siècles, et cherche à expliquer « pourquoi toutes les énergies primaires ont crû de concert et pourquoi elles se sont accumulées sans se remplacer ».

Ainsi, loin de se substituer au bois, le développement du charbon au XIXe siècle entraîne une explosion de la consommation de cette ressource, notamment pour fournir les étais en bois qui soutiennent les galeries des mines de charbon : « Au début du XXe siècle, les mines britanniques engloutissent chaque année entre 3 et 4,5 millions de m³ d’étais. A titre de comparaison, un siècle et demi auparavant, les Anglais ne brulaient que 3,6 millions de m³ de bois de feu ». Une interaction du même type survient au cours du XXe avec l’exploitation à grande échelle du pétrole, qui accroît là aussi la consommation du charbon : « Au XXe siècle, comme aujourd’hui, le pétrole est pompé par des machines en acier, il est transporté par des bateaux, des wagons-citernes ou des pipelines en acier, il est raffiné dans des usines en acier et finit brûlé dans des moteurs en acier faisant avancer des engins en acier. Et pour l’essentiel, cet acier est produit avec du charbon ».

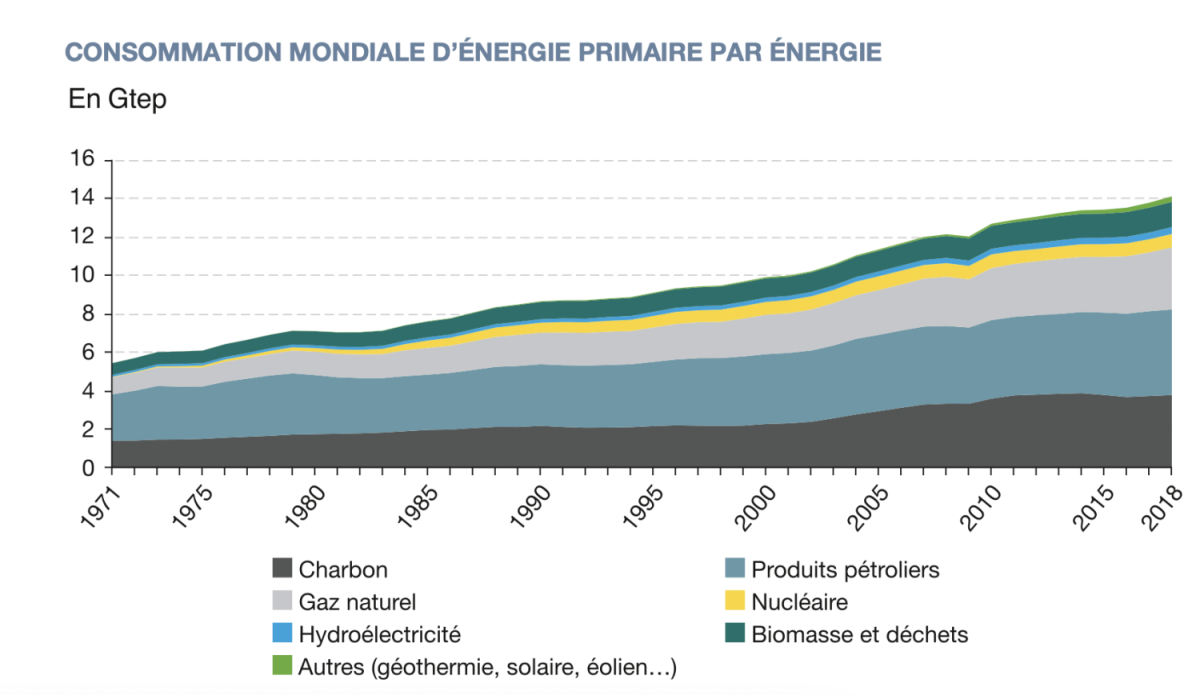

(1) Consommation mondiale d’énergie primaire par énergie, en valeur absolue.

Source : developpement-durable.gouv.fr

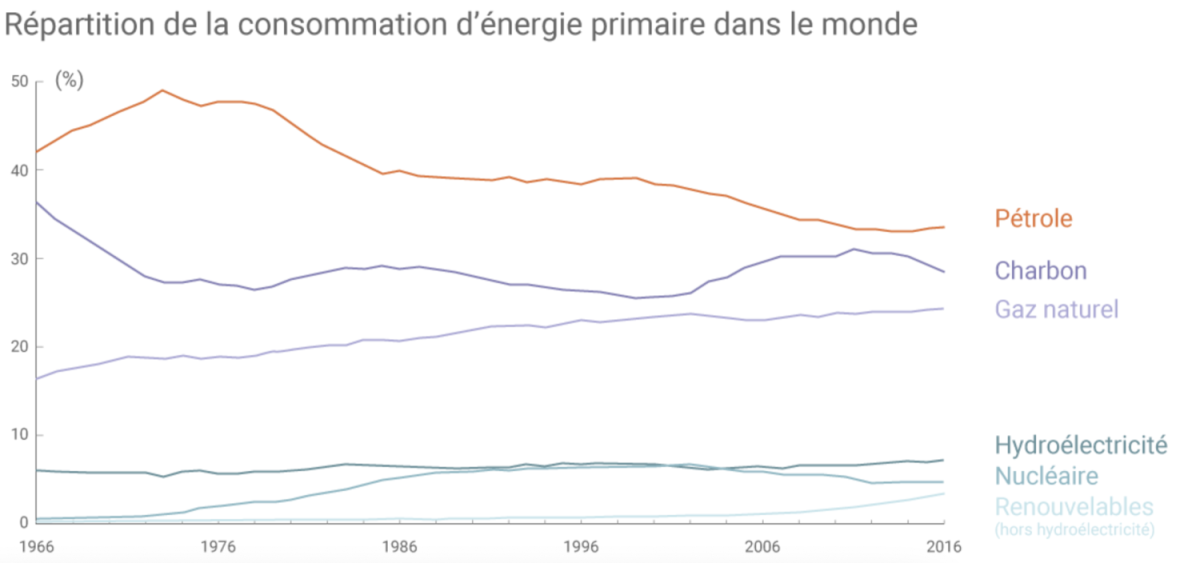

(2) Consommation mondiale d’énergie primaire, en valeur relative.

Source : Connaissance des énergies

La différence entre une approche « phasiste » et une approche symbiotique se comprend mieux sur des graphiques. Alors qu’une approche « phasiste » privilégie la représentation du mix énergétique mondial en parts relatives, c’est-à-dire que chaque énergie est représentée proportionellement à la portion du mix total qu’elle représente (graphe 2), l’approche symbiotique opte pour une représentation en valeur absolue, ou en tonnes (graphe 1).

Une représentation en parts relatives laisse à penser que le pétrole et le charbon seraient en régression (courbes orange et violette du graphe 2), au profit des sources d’énergies renouvelables (courbe bleu clair du graphe 2). Au contraire, une représentation en termes absolus montre que leur consommation se maintient bien et tend au contraire à croître. La différence entre les deux méthodes est que la représentation « phasiste » en relatif rend invisible la consommation totale d’énergie, et sort donc du débat ce paramètre essentiel. Comme le résume Fressoz : « Face à la crise climatique on ne peut plus se satisfaire d’une histoire en relatif : une « transition » vers les renouvelables qui verrait les fossiles diminuer en part relative mais stagner en tonnes ne résoudrait rien à l’affaire ».

L’idéologie du capital au XXIe siècle

« Pourquoi ce futur sans passé est-il devenu, à partir des années 1970, le futur des gouvernements et des experts ? », se demande Fressoz. La deuxième partie du livre est dédiée à la réponse à cette question. Elle « raconte la carrière étrange de la transition, une futurologie hétérodoxe et mercantile – un simple slogan industriel – qui est devenue, à partir des années 1970, le futur des experts, des gouvernements, et des entreprises, y compris celles qui n’avaient pas intérêt à ce qu’elle advienne. »

Si Fressoz fait remonter les racines de la transition énergétique à l’entre-deux guerres, c’est avec les « Malthusiens atomiques » qu’un tel imaginaire prend l’importance qu’on lui connaît aujourd’hui. Ce groupe de chercheurs influents, issus du projet Manhattan, réalisent dans les années 1950 une synthèse entre le néo-malthusianisme, une doctrine réactionnaire obsédée par la démographie et l’épuisement des ressources, et le discours techno-solutionniste d’un avenir organisé autour de la puissance de l’énergie atomique. Selon Fressoz, la première occurrence exacte du terme « transition énergétique » remonte d’ailleurs à 1967, lors d’une conférence qui rassemble l’élite des néomalthusiens.

Cette synthèse entre néomalthusianisme et techno-solutionnisme est mise au service du développement de l’énergie atomique : puisque le pétrole se raréfierait dans un monde toujours plus peuplé, la seule solution serait dès lors l’investissement massif dans l’atome et, plus précisément, dans la surrégénération nucléaire. Dans les années 1970, à la faveur de la crise énergétique aggravée par le choc pétrolier, « la transition sort de son berceau nucléaire et devient un discours public et une expertise officielle ». En pleine relance de la guerre froide, la souveraineté énergétique est un enjeu stratégique, et le discours transitionniste repris par les administrations Carter et Nixon aux États-Unis sert avant tout à justifier la relance de l’exploitation du charbon sur le territoire national.

Ainsi, « [u]ne futurologie néomalthusienne et technologique pour pays riches était soudainement devenue un plan de sauvegarde pour la planète entière », ce qui constitue un « scandale scientifique et politique », selon l’auteur. Cette futurologie s’immisce jusqu’au cœur du GIEC, qui fait autorité sur les questions climatiques, et plus précisément de son groupe III, chargé de passer en revue et de synthétiser les « solutions » face à la crise climatique.

Dans la partie finale de son ouvrage, Fressoz revient sur la création du GIEC en 1988 sous l’administration Reagan : « Le but des gouvernements, celui des États-Unis en particulier, était de reprendre la main sur une expertise climatique internationale, prompte à brandir des objectifs de réduction des émissions, sans soupeser leurs effets économiques ». L’enjeu est également d’asseoir l’hégémonie américaine sur la question du climat, alors qu’un programme international de l’ONU sous l’égide d’un prestigieux scientifique égyptien comptait s’atteler au problème. À l’époque, les objectifs du groupe III du GIEC sont très clairs, comme le montre un mémo de la Maison Blanche de 1989 : « L’objectif n’est pas de protéger le climat. Il s’agit plutôt de protéger le bien-être économique des effets négatifs qui pourraient résulter du changement climatique ». Deux ans plus tard, les États-Unis placent à la tête du groupe III un climatosceptique assumé, Robert A. Reinstein qui se recyclera ensuite en … lobbyiste pour les industries fossiles ! Ici, le but de Fressoz n’est bien sûr pas de réfuter le consensus scientifique en terme d’avancement de la crise climatique et de ses impacts (réalisés par les Groupes I et II du GIEC), mais plutôt de montrer comment les « solutions » proposées par le groupe III du GIEC sont surdéterminées par des intérêts économiques et géopolitiques du « Nord ». En plein tournant néolibéral, la naturalisation du capitalisme, ou le fait qu’il soit totalement indépassable, constitue en effet une hypothèse fondatrice et implicite du groupe III du GIEC.

Un exemple clair de cette logique réside dans la notion « d’émissions négatives », développées de manière à permettre – sur le papier – aux scénarios climatiques de rentrer dans les clous sans trop bousculer l’économie. « Concrètement, l’idée revient à brûler dans des centrales à biomasse des arbres à croissance rapide puis à capturer le CO2 à la sortie des cheminées et à l’enfouir dans le sol. Dans son dernier rapport, le groupe III estime que, pour ne pas dépasser les 2°C en 2100, il faudrait que cette industrie, encore inexistante, pompe de l’atmosphère et enfouisse dans le sol entre 170 Gt [milliards de tonnes, ndlr] et 900 Gt de CO2 d’ici à 2100, des quantités gigantesques, identiques ou même supérieures à la production mondiale de bois ».

Ainsi, « [a]llant de l’étrange au saugrenu, les scénarios de net zero 2050 auxquels plus personne ne croit ont pour effet collatéral de marginaliser les autres futurs, ou de les présenter comme des utopies militantes […] parmi les 3000 scénarios expertisés par le groupe III, pas un seul n’envisage, même à titre d’hypothèse, une quelconque diminution de la croissance économique ». Et encore moins, pour prolonger le raisonnement, l’hypothèse du socialisme !

Ce constat conduit Fressoz à formuler une conclusion lapidaire : « La transition est l’idéologie du capital au XXIème siècle. Grâce à elle, le mal devient le remède, les industries polluantes, des industries vertes en devenir, et l’innovation, notre bouée de sauvetage. Grâce à la transition, le capital se retrouve du bon côté de la lutte climatique » ; « Vinci promeut la « route verte », Airbus l’aviation soutenable, Aramco promet de devenir « zero net » en 2050. Le ralliement de ces industries intrinsèquement polluantes à la bannière de la transition a au moins un mérite : celui de clarifier la fonction idéologique de cette notion. »

Une discussion d’adultes à propos de la crise écologique

Le livre de Fressoz invite à dépasser le mythe d’une transition salvatrice et imminente vers les énergies renouvelables. Comme il l’explique, « l’innovation nous empêche d’avoir une discussion d’adultes à propos du changement climatique » et « [g]râce à la transition, le changement climatique appelle un changement technologique et non de civilisation ».

Une fois les illusions semées par les industriels et les gouvernements dissipées, la discussion sur la lutte face à la crise écologique peut enfin commencer sérieusement. À rebours de l’étroitesse des scénarios technosolutionistes dessinés par le groupe III du GIEC, la réfutation du mythe de la « transition énergétique » permet d’ouvrir les horizons du possible. Rappeler que la « transition énergétique » est un récit construit de toutes pièces par les gouvernements du Nord et le patronat lors du tournant néolibéral des années 1980 pour enfermer toute perspective de résolution de la crise climatique dans l’étau du capitalisme permet, par extension, de disqualifier les projets de « Green New Deal ». En effet, les programmes d’investissements massifs dans les énergies vertes promus par certaines puissances impérialistes, mais également la « planification écologique » au programme de La France Insoumise, s’ancrent parfaitement dans le paradigme de la « transition énergétique » que déconstruit Fressoz.

En conclusion, Sans transition constitue un point de départ précieux pour les socialistes du XXIe siècle qui veulent réfléchir à l’héritage complexe que constitue l’infrastructure énergétique engendrée par un capitalisme intrinsèquement destructeur de l’environnement, et donc incapable de mener la transition nécessaire. Cependant, une réflexion marxiste et révolutionnaire sur les moyens de lutter contre la crise écologique en cours doit également inclure des aspects organisationnels et stratégiques que Fressoz ne prétend pas traiter dans le cadre de son essai. Si l’historien ne dissimule pas qu’il est favorable à une décroissance radicale, il n’explore pas les transformations sociales qui permettraient de réduire considérablement la production et d’opter pour la « sobriété ». S’il considère que la rupture avec le capitalisme est « aussi nécessaire qu’insuffisante », il laisse à d’autres le choix de dessiner les contours de cette rupture. C’est en croisant les données scientifiques établies par des chercheurs comme Fressoz avec la connaissance fine des processus de production possédée par les travailleurs et avec des réflexions sur l’extension de la démocratie dans la sphère de la production via le contrôle ouvrier qu’il sera possible de définir un programme socialiste de lutte contre la crise écologique en cours.