Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Au cœur du capital (12/03)

- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

Liens

Alain Bihr: Le moment Malthus

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://alencontre.org/ecologie/le-moment-malthus-i.html

Par Alain Bihr

Les économistes considèrent ordinairement que leur discipline a émergé dans le cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, notamment avec la publication du Tableau économique du Dr François Quesnay (1758), chef de file des physiocrates, et celle de l’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) d’Adam Smith, tenue pour fondatrice de l’école classique (à laquelle on rattache Thomas-Robert Malthus, David Ricardo et John Stuart Mill en Grande-Bretagne, Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat en France). Cet acte de baptême est discutable dans la mesure où il fait fi de tous les travaux des mercantilistes, échelonnés tout le long de la période protocapitaliste, qui s’étaient concentrés sur les échanges internationaux, mêlant commerce et guerre, tenus par eux comme un jeu à somme nulle [Bihr, 2019a: 267-276]. Marx reconnaît cependant aux physiocrates le titre de «véritables pères de l’économie moderne» dans la mesure où ils ont été les premiers à rechercher «l’origine de la plus-value non plus dans la sphère de la circulation mais dans celle de la production immédiate, jetant ainsi les bases de l’analyse de la production capitaliste» en ouvrant la voie aux classiques [Marx, 1974 (1861-1863), Tome I: 31 et 33].

Quelles que soient par ailleurs leurs différences importantes (les physiocrates font de l’agriculture, alors de loin encore le principal secteur économique, la seule activité créatrice de valeur, alors qu’Adam Smith est un fervent partisan et de l’industrie et du commerce et considère le travail humain comme la source de toute valeur), ils n’en partagent pas moins les deux présupposés fondamentaux dont ne vont plus se départir les tenants de leur discipline. Tous perçoivent la nature comme une source impérissable et donc inépuisable de ressources mises à la disposition gracieuse des hommes par le Créateur; et ils ne doutent pas davantage de leur capacité de s’en rendre «maîtres et possesseurs» (pour reprendre la célèbre formule cartésienne) par leur travail et leur ingéniosité (dont participent techniques et sciences), de manière à engendrer ainsi un flux continu de biens et de services destinés à leur enrichissement personnel et collectif par l’intermédiaire du commerce. Et aucun ne soulève la question de l’impact du travail humain sur la nature, bien que les physiocrates aient été conscients de la nécessité de ménager le patrimoine naturel en lui faisant «des avances» (sous forme de semences, d’engrais, de travaux d’amendements, etc.) pour en préserver la prodigalité (fertilité).

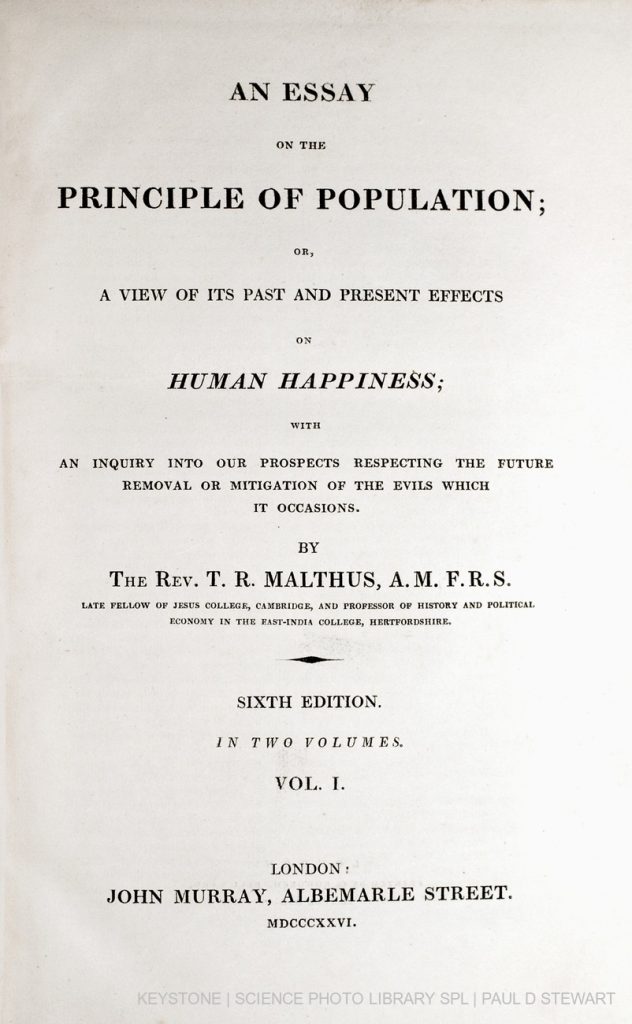

Cet optimiste n’allait cependant pas tarder à être sévèrement douché par la publication, avant la fin même du siècle, de l’ouvrage majeur de Thomas-Robert Malthus (1766-1834), intitulé Essai sur le principe de population en tant qu’il influe sur le progrès de la société avec des remarques sur les théories de M. Godwin, de M. Condorcet et d’autres auteurs (1798). Car il y est tout simplement énoncé que, loin d’être cette mère généreuse dont le sein nourrirait constamment l’homme, la nature y est dépeinte plutôt comme une marâtre qui ne dispense ses bienfaits que parcimonieusement en maltraitant ses enfants jusqu’à en condamner un grand nombre à mort par les différents effets de l’insuffisance des ressources qu’elle met à leur disposition.

Les thèses malthusiennes

Exposées une première fois sur un mode plutôt pamphlétaire dans l’essai précédent, elles sont reprises d’une manière plus développée et plus méthodique dans son Essai sur le principe de population ou exposé de ses effets sur le bonheur humain dans le passé et le présent avec des recherches sur nos perspectives de diminuer à l’avenir les maux qu’il occasionne. Publié en 1803, ce second essai contient notamment l’examen de la dynamique démographique de différentes sociétés humaines dispersées dans l’espace et le temps, destiné à vérifier le «principe de population». Il connaîtra quatre nouvelles éditions du vivant de Malthus (1806, 1807, 1817, 1826), en étant à chaque fois revu et augmenté, Malthus s’efforçant d’y répondre aux critiques dont il faisait l’objet.

Sa principale thèse est très simple et bien connue. Selon Malthus, il faut «se convaincre que la population tend constamment à s’accroître au-delà des moyens de subsistance et qu’elle est arrêtée par cet obstacle» (Malthus, 1963 [1803]: 8). C’est que «lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle double tous les vingt-cinq ans, et croît ainsi de période en période selon une progression géométrique» (Id.: 9); alors que «les moyens de subsistance, dans les circonstances les plus favorables à la production, ne peuvent jamais augmenter à un rythme plus rapide que celui qui résulte d’une progression arithmétique» (Id.: 10)[1]. De la sorte, quand toute la terre cultivable est occupée, il se produit nécessairement un écart entre le peuplement et la nourriture, écart qui va grandissant et qui fait que tous ne peuvent plus être nourris, que l’inégalité, la disette, la famine et finalement la mort frappent une partie de la population. En un mot, sauf à freiner la croissance démographique, la catastrophe est inéluctable à terme.

Trois types de freins (ou limites) peuvent cependant prévenir cette dernière selon Malthus, en introduisant un écart entre la croissance démographique potentielle (par définition exponentielle) et la croissance démographique réelle. Les premiers sont préventifs; d’ordre moral, ils ont la préférence de Malthus, vicaire anglican dans son premier état, en faisant tous appel en définitive à l’abstinence sexuelle (de manière à limiter les naissances): inciter au célibat, retarder l’âge du mariage (Malthus lui-même ne s’est marié qu’à trente-sept ans!), interdire les relations sexuelles avant le mariage, en limiter le nombre dans le cadre de ce dernier, etc. Et l’effort moral ainsi requis peut trouver son soutien dans le désir de maintenir ou même d’améliorer son rang dans la société, de procurer à sa famille un niveau de vie décent, d’assurer l’avenir de ses enfants, tout comme dans la peur qu’inspire le spectre de la déchéance sociale, de la misère et de la réduction à la mendicité. Selon Malthus, ces freins préventifs opèrent ordinairement au sein des classes supérieures et ils contribuent à leur bien-être et prospérité, en proportionnant leur descendance à leurs moyens d’existence. Le vice, terme par lequel Malthus désigne pudiquement toutes les pratiques destinées à dissocier sexualité et procréation (incluant aussi bien la contraception, l’avortement et l’infanticide que la masturbation, l’homosexualité ou la prostitution), peut aussi faire office de frein au précédent «principe de population». Enfin, le plus ordinairement opère un troisième type de freins que Malthus nomme curieusement «positives» (positifs) alors qu’ils sont éminemment négatifs, qui se ramènent aux effets délétères de la pauvreté et de la misère qui sont le lot d’une grande partie des couches populaires: leur prolifération se trouve limitée par leurs mauvaises conditions de travail et d’existence (insalubrité des logements), leur mauvaise alimentation (s’agissant notamment des enfants), l’alcoolisme, la maladie, la disette, etc., auxquelles peuvent s’adjoindre les effets des épidémies et des guerres. Si bien que, comme chez tous les penseurs réactionnaires, la moralité est du côté des nantis tandis que les pauvres sont inversement taxés d’immoralité.

Malthus précise cependant que, en régime capitaliste, ce «principe de population» se trouve infléchi et son action modulée dans temps par les fluctuations économiques que connaît ce régime, sans pour autant être remis en cause par elles. Ainsi, les périodes de prospérité voient la demande de travail s’accroître et, avec elle, les salaires et les gains annuels des salariés, partant leur incitation au mariage, les procréations, la demande en subsistances, précipitant ainsi le moment où ceux-ci vont faire défaut. Et les périodes de crise exercent des effets inverses, en rétablissant là encore finalement l’équilibre entre croissance démographique et croissance des ressources alimentaires, ce qui risque cependant de relancer la dynamique expansive.

Pour Malthus, il n’y a pas moyen de se soustraire à la précédente loi de population, qui fait qu’en définitive, il n’y en a pas assez pour tout le monde: en un mot, que la pauvreté est inévitable. Dès lors, il ne sert à rien de tenter de soulager le sort des pauvres et misérables qu’elle affecte en premier lieu en les assistant.

Pour lui, cette assistance est tout d’abord fondamentalement illégitime. Ainsi n’hésite-t-il pas à écrire dans la première édition de son second essai:

«Un homme, né sur un sol où la propriété est établie, et qui ne peut subsister, ni de son travail, ni de son patrimoine, n’a nul droit à partager la nourriture des autres hommes. Au grand festin de la nature, il n’y a point de couvert pour lui. Elle lui ordonne de partir, et fera promptement exécuter cet ordre s’il ne trouve le moyen d’exciter la compassion de quelqu’un des conviés. Si ceux-ci se retirent et veulent bien faire une place, d’autres intrus se présentent, et sollicitent la même faveur. Le bruit se répand qu’il y a de quoi nourrir tout le monde, et les prétentions se multiplient. Le bon ordre et l’harmonie, qui régnaient dans cette fête, se changent en confusion et en discorde. L’abondance se change en disette» (Malthus, 1803, cité par Husson, 2023: 37).

Les réactions indignées provoquées par cette violente charge contre les indigents ont convaincu Malthus de la retirer des éditions ultérieures de l’ouvrage. Mais cela n’a en rien altéré le fond de sa position puisqu’on y lit aussi le passage suivant de la même farine, maintenu pour sa part:

«(…) si quelqu’un juge à propos de se marier alors qu’il n’est pas sûr de pouvoir nourrir sa famille (…) il faut qu’il sache que les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, l’ont condamné à souffrir, lui et sa famille, pour le punir d’avoir violé les admonestations répétées, et qu’il n’a pas le droit de réclamer de la collectivité la plus petite parcelle de nourriture en plus de ce à quoi son travail lui donne droit» (Malthus, 1963 [1803]: 116)[2].

De surcroît, l’aide aux pauvres est inefficace. Car transférer des ressources des riches vers les pauvres (par exemple par le biais d’une redistribution des revenus via l’impôt et les prestations sociales) n’accroît pas pour autant, du moins immédiatement, la quantité de ressources alimentaires disponible. Dès lors, le seul effet immédiat d’un tel transfert est d’augmenter le prix de ces ressources, ce qui risque de ne pas les rendre davantage accessibles aux pauvres. Certes, cette augmentation de prix, synonyme de gains supplémentaires pour les producteurs et négociants, peut elle-même stimuler un accroissement de l’offre, pour autant qu’il soit possible d’accroître la production agricole, et ainsi d’améliorer le sort des plus pauvres. Mais, dans ce cas, cela incitera ces derniers à se multiplier (à se marier précocement, à procréer inconsidérément) en creusant une nouvelle fois l’écart entre la population et les ressources, en reconstituant une nouvelle couche de pauvres. Autrement dit, loin de remédier à la pauvreté, l’assistance aux pauvres ne fait que l’entretenir. Elle peut au mieux soulager le sort de quelques-uns temporairement sans pour autant régler le problème que pose le paupérisme en tant que tel. Tenter de soulager la pauvreté est une entreprise vaine qui revient à jeter de l’argent par la fenêtre.

Enfin, l’assistance aux pauvres est non seulement inefficace; elle est en définitive nuisible, doublement même. D’une part, en accroissant la demande, l’aide aux pauvres augmente également le prix des denrées alimentaires, ce qui ne manque pas de dégrader la situation de la couche de la population située directement au-dessus du seuil de pauvreté, en transformant certains de ses membres en «nouveaux pauvres». D’autre part, l’assistance aux pauvres tend à rendre ces derniers fatalistes et à les détourner de l’assiduité au travail, de l’effort moral visant à refréner leur désir sexuel, de la prévention et de la pratique de l’épargne, seuls moyens susceptibles en définitive de les faire sortir de la pauvreté. Ainsi l’assistance aux pauvres entretient et accroît même paradoxalement la pauvreté[3].

Il faut donc laisser les pauvres à leur pauvreté, les contraindre ainsi à se mettre au service des riches tout en les forçant à se discipliner (à réfréner notamment leur pulsion sexuelle qui les pousse à se multiplier de manière irréfléchie) et, à défaut, permettre en définitive à la misère et à son cortège de maladies, de disette et de famine d’opérer leur fonction régulatrice, les pauvres étant alors en définitive les seuls responsables de leur triste sort par leur intempérance et leur imprévoyance. Et, de fait, Malthus a été un chaud partisan de l’abolition des Poor Laws au nom de l’ensemble des arguments précédents (Husson, 2023: 55-90)[4].

Mais, à l’opposé, reconnaissons qu’il a également plaidé pour l’établissement d’un enseignement primaire universel, financé par l’Etat, capable selon lui d’apporter aux pauvres la connaissance et le sens moral nécessaires à la régulation de la contradiction entre les exigences du sexe et celles de la faim. Mais, dans cette mesure même, il y a fort à parier que le contenu de cet enseignement aurait essentiellement consisté à enseigner aux pauvres les vertus de la chasteté et de la prévoyance à coups de citations bibliques – bref à leur faire le catéchisme.

La réception des thèses de Malthus

Les deux essais dans lesquels Malthus a exposé son «principe de population» ont connu un vif succès dès leur publication, en Angleterre tout d’abord (en témoignent les éditions successives) puis rapidement à l’étranger [5]. Ce qui a donné crédit aux thèses de Malthus est la conjoncture particulière de la fin du XVIIIe siècle qui a vu se combiner, en Europe occidentale et plus particulièrement au Royaume-Uni, une baisse générale de la productivité agricole (liée à l’épuisement de la «révolution agricole» de la période protocapitaliste)[6] avec une forte croissance démographique (entre 1750 et 1800, la population anglaise passe de quelque 7,5 millions à près de 12 millions), le rendant tributaire d’une importation croissante de grains depuis le continent (en particulier l’espace baltique).

Mais le crédit de Malthus résulte aussi de l’intention politique profonde à laquelle répond sa thèse. Contemporain de la Révolution française, explosion de revendications populaires au premier rang desquelles celles de l’accès à la liberté, à l’égalité, au bonheur, c’est à cette dernière que Malthus oppose sa thèse destinée à «démontrer» l’inanité de pareilles aspirations (dont sont responsables à ses yeux les philosophes des Lumières, en tout premier lieu Rousseau), que Malthus tient pour contraires à la fois aux lois naturelles et aux lois divines. Soutien de l’aristocratie des propriétaires fonciers contre la bourgeoisie, il défend en définitive les deux réunies contre les revendications populaires et notamment celles du prolétariat naissant, en expliquant que la pauvreté tient non pas aux rapports de production et de classe existants mais à des lois naturelles et divines.

On jugera de la profondeur de l’influence de Malthus au fait que, dans le monde académique, elle s’est fait sentir bien au-delà du champ de l’économie politique. Charles Darwin rapporte ainsi dans son Autobiographie (1887) qu’il a conçu le principe générateur de l’évolution des espèces à l’occasion d’une lecture du second essai de Malthus. Et Alfred Wallace, qui a conçu ce même principe quasiment en même temps que Darwin tout en lui en laissant la paternité, confessera lui-même dans sa propre autobiographie, My Life: A Record of Events and Opinions (1905), sa propre dette envers Malthus (Petersen, 1980: 213-216).

On jugera de la profondeur de l’influence de Malthus au fait que, dans le monde académique, elle s’est fait sentir bien au-delà du champ de l’économie politique. Charles Darwin rapporte ainsi dans son Autobiographie (1887) qu’il a conçu le principe générateur de l’évolution des espèces à l’occasion d’une lecture du second essai de Malthus. Et Alfred Wallace, qui a conçu ce même principe quasiment en même temps que Darwin tout en lui en laissant la paternité, confessera lui-même dans sa propre autobiographie, My Life: A Record of Events and Opinions (1905), sa propre dette envers Malthus (Petersen, 1980: 213-216).

En un sens, en effet, la théorie darwinienne généralise à l’ensemble du vivant (végétal et animal) la «loi de population» de Malthus qui veut que le développement d’une espèce se trouve limité par les ressources que lui offre son milieu (biotope), ce que Malthus a nommé les freins «positifs», en y adjoignant cependant l’idée que cette pression du milieu sur l’espèce y exerce une fonction sélective en faveur des plus aptes à y faire face, ce qui peut conduire au fil des générations à l’apparition de nouvelles espèces. Si bien que le principe de l’évolution des espèces n’est pas tant la concurrence entre les espèces que la concurrence entre les individus à l’intérieur d’une même espèce, dont l’enjeu fondamental est l’accès à la fois aux ressources alimentaires et aux partenaires sexuels. Ce que la «loi de population» de Malthus avait préfiguré en partie. C’est d’ailleurs ce que Darwin déclare lui-même dès les premières lignes de son maître ouvrage: il se propose d’y traiter de «la concurrence vitale entre tous les êtres organisés répandus à la surface du globe, concurrence qui provient fatalement de leur multiplication en raison géométrique: c’est la loi de Malthus appliquée à tout le règne animal et végétal» (Darwin, 1859 cité par Husson, 2023: 149).

Au-delà du monde académique, les thèses de Malthus se sont popularisées sous la forme et par l’intermédiaire d’un malthusianisme aux contours flous et au contenu ambigu. Sur le plan idéologique, le malthusianisme est «une sorte de catastrophisme démographique accompagnée d’une attitude encore très contemporaine de rejet moral de la pauvreté comme étant imputée aux “vices” des pauvres eux-mêmes» (Meillassoux, 1991: 16). Ce catastrophisme a servi de caution de l’ordre existant en faisant reposer la responsabilité de la pauvreté et de la misère sur les classes populaires qu’elles accablaient, plus précisément sur leur défaut de sens moral en général (intempérance, imprévoyance, insouciance, etc.), tout en excusant (masquant et disculpant) évidemment du même coup les rapports de production et de classe structurellement générateurs de cette situation. Ce même catastrophisme a entretenu auprès des classes dominantes et de ses alliées (petite-bourgeoisie, encadrement) la peur de la populace misérable, prompte à se révolter contre son sort sans comprendre qu’elle en est le principal responsable. Et on le retrouve encore de nos jours tant dans la suspicion qui persiste à l’égard des bénéficiaires des prestations sociales (allocations familiales, allocations de chômage, minima sociaux) ou de l’aide aux populations démunies des formations périphériques que dans le spectre, constamment agité par l’extrême droite et la droite extrême, de ces mêmes populations, censées être aussi prolifiques que misérables, prêtes à déferler sur les formations centrales nanties, et dont les fameux «immigrés» seraient à la fois l’avant-garde et la cinquième colonne.

Mais ce catastrophisme n’a pas produit seulement des discours mais encore des politiques visant à limiter la croissance démographique en général, plus particulièrement au sein des couches populaires. Ces politiques ont été très diverses, allant du planning familial (contrôle des naissances) à l’avortement en passant par toutes les méthodes de contraception. Elles ont tôt été prônées tant par des mouvements anarchistes ou féministes que par des gouvernements (notamment dans les formations périphériques) soucieuses de freiner la croissance de leur population perçue comme faisant obstacle à la réussite de leurs plans de développement. En quoi évidemment le malthusianisme s’est écarté des positions de Malthus, pour sa part fermement opposé à toute espèce de contraception ou de régulation volontaire des naissances qui ferait appel à d’autres moyens que ceux de l’abstinence sexuelle.

Notes

[1] «Malgré son succès, la “loi” manque de cohérence interne et souligne immédiatement le paradoxe intrinsèque de la notion de limite. Admettons en effet que la contrainte fonctionne réellement: dans ce cas, la croissance de la population doit s’aligner sur la progression arithmétique des ressources, de telle sorte que la croissance exponentielle de la population n’a qu’un temps et cesse quand la limite est atteinte. Si la limite est hors d’atteinte, alors la loi ne sert à rien. Si la limite peut être déplacée, cela veut dire que la production agricole peut augmenter “plus rapidement que selon une progression arithmétique”. Bref, la loi de Malthus devrait s’énoncer ainsi: au bout d’un certain temps, la croissance de la population s’aligne sur celle des ressources agricoles» (Husson, 2000: 10). Ce qui n’est somme toute qu’un pur truisme.

[2] Becker et alii (2004: 5-6) ont raison de souligner les fondements théologiques de la «loi de population» de Malthus, explicités dans les deux derniers chapitres de son premier essai et supprimés dans les versions successives du second pour ne pas avoir à se confronter à l’Eglise anglicane dont il était prélat. Malthus y défend notamment l’idée que la discordance entre la raison géométrique selon laquelle est capable de croître l’espèce humaine et la raison arithmétique qui gouverne la croissance de ses ressources alimentaires fait partie d’un dessein divin destiné à contraindre l’être humain à la moralité, assisté en cela par son intelligence des lois de la nature, elles-mêmes créations divines.

[3] Il est frappant de constater combien les arguments de Malthus se retrouvent dans les diatribes contemporaines à l’encontre des pauvres et de l’assistance publique qui leur est apportée. Cf. à ce sujet Husson, 2023: 29-54.

[4] Introduites au cours du XVIe siècle, les Poor Laws sont la version anglaise de la «législation sanguinaire» (Marx) qui, un peu partout en Europe occidentale, s’est alors abattue sur un protoprolétariat de paysans expropriés pour les forcer à entrer dans les rets du salariat (Bihr, 2019b: 547-548). A la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte d’agitation sociale lié à l’engagement britannique contre la Révolution française, elles ont été revues et complétées par la loi dite de Speenhamland instituant une sorte de revenu minimum (proportionné au prix du pain et au nombre d’enfants) versé par les communes aux indigents et financé par un impôt sur la propriété foncière. C’est à cette loi que Malthus s’en est pris notamment. Et ces arguments inspireront la nouvelle Poor Law adopté par le Parlement en 1834 qui supprimera toute autre forme d’«assistance» aux indigents que leur enfermement dans les workhouses, où ils seront soumis à un régime de travail forcé digne du bagne.

[5] Dès 1807, une traduction du second essai paraît en Allemagne. En 1809, cet essai est publié aux Etats-Unis et une traduction en est proposée en France. Etc.

[6] Ce qui donnera notamment naissance à la thèse des rendements agricoles décroissants, primitivement soutenue par Anderson et reprise par Malthus et Ricardo.

Bibliographie

Becker Christian et alii (2004), «Malthus vs. Wordsworth: Perspectives on humankind, nature and economy», Discussion Paper Series, n° 404, University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg.

Bihr Alain (2019a), Le premier âge du capitalisme. Tome 2: La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse.

Bihr Alain (2019b), Le premier âge du capitalisme. Tome 3: La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse.

Charbit Yves (2007), «Marx et la population. A propos de la lecture althusserienne», Socio-logos, n°2.

Husson Michel (2000), Six milliards sur la planète. Sommes-nous de trop?, Paris, Textuel, http://hussonet.free.fr/.

Husson Michel (2023), Portrait du pauvre en habit de vaurien. Eugénisme et darwinisme social, Lausanne & Paris, Page 2 & Syllepse.

Laurent Éloi et Le Cacheux Jacques (2012), Économie de l’environnement et économie écologique, Paris, Armand Colin.

Malthus Thomas-Robert (1963 [1803]), Essai sur le principe de population, Paris, Denoël/ Gonthier.

Marx Karl (1974 [1861-1863]), Théories sur la plus-value, Paris, Éditions Sociales, trois tomes.

Marx Karl (1991 [1867]), Le Capital. Livre I, Paris, Presses universitaires de France.

Marx Karl (2008 [1875]), Critique du programme de Gotha, Paris, Éditions Sociales.

Marx Karl et Engels Friedrich (1971), Correspondance, tome II (1849-1851), Paris, Editions Sociales.

Marx Karl et Engels Friedrich (1978), Critique de Malthus. Introduction, traduction et notes de Roger Dangeville, Paris, Maspero.

Meillassoux Claude (1991), «La leçon de Malthus: le contrôle démographique par la faim» dans Gendreau Francis, Meillassoux Claude, Schlemmer Bernard et Verlet Martin, Les spectres de Malthus. Déséquilibres alimentaires, déséquilibres démographiques, Paris, EDI, ORSTOM & CEPED.

Petersen William (1980), Malthus. Le premier anti-malthusien, Paris,Dunod.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) (2022), World Population Prospects 2022, Summary of Results, New York, United Nations Publications.

---------------------------------------------------------------------------------------

Par Alain Bihr

Si nombre de leurs contemporains ont été influencés par les thèses de Malthus, cela n’a été le cas ni d’Engels ni de Marx. Malthus a au contraire constitué une de leurs bêtes noires: tout au long de leur trajet théorique et politique, ils n’ont cessé de polémiquer contre lui, en multipliant à son encontre les attaques les plus rudes. Engels a ouvert le bal dès ses premières publications, l’Esquisse d’une critique de l’économie politique (1844) et La situation de la classe ouvrière en Angleterre (1845) en qualifiant les thèses de Malthus d’«infâme et vile doctrine», de «blasphème abominable contre l’homme et la nature», «l’immoralité des économistes [y] atteint son paroxysme», «la déclaration de guerre la plus brutale que la bourgeoisie ait lancée contre le prolétariat» (Marx et Engels, 1978: 61, 65). Et Marx ne sera pas en reste par la suite. Dans ses Théories sur la plus-value, tout en dénonçant «sa sottise, empruntée à des auteurs antérieurs, sur la progression géométrique et arithmétique, [qui] n’est qu’une pure absurdité, une hypothèse parfaitement chimérique», il dénonce en Malthus un «plagiarus de profession»[7] et «un sycophante professionnel de l’aristocratie foncière dont il a justifié, sur le plan économique, les rentes, les sinécures, le gaspillage, la sécheresse de cœur, etc.»:

«Ce Malthus est caractérisé par une bassesse de caractère foncière, une bassesse que seul peut se permettre un curé qui voit dans la misère humaine la punition pour le péché originel et qui, en général, a besoin d’une “vallée de larmes terrestre”, mais qui en même temps, trouve tout à fait avantageux “d’adoucir”, à l’aide du dogme de la grâce et compte tenu des prébendes dont il bénéficie, le séjour des classes dominantes dans cette vallée de larmes» (Marx, 1974 [1861-1863], tome II: 122, 123 et 125).

Et il ne sera guère plus tendre dans Le Capital qui qualifie derechef Malthus successivement de «maître plagieur», de «valet des intérêts conservateurs» auxquels il voue «une véritable adoration de curé», sa théorie de la population n’étant «qu’un plagiat scolaire et superficiel, dans la langue déclamatoire des sermons du dimanche, des oeuvres de Defoe, Sir James Steuart, Townsend, Franklin, Wallace, etc. et qu’il ne contient pas une seule phrase qui soit le fruit de la pensée de l’auteur lui-même» (Marx, 1991 [1867]: 567, 591-592, 690).

Certes, Engels et surtout Marx étaient rarement tendres avec leurs adversaires politiques ou théoriques. Mais tant la répétition que la virulence de leurs attaques contre Malthus ne cessent pourtant de surprendre. Et Yves Charbit a incontestablement raison de supposer que «Il doit donc y avoir quelque chose de central dans l’oeuvre de Malthus pour qu’il [Marx] mette autant de soin à le réfuter» (Charbit, 2005: 184) même si lui-même fait fausse route quand il cherche à en déterminer la raison. En fait, si, au milieu du XIXe siècle, le spectre du communisme a hanté l’Europe selon Engels et Marx, on pourrait ajouter ironiquement que le spectre de Malthus a pour sa part hanté ces deux derniers partisans du communisme. Car, si Malthus devait avoir raison, le communisme deviendrait sinon impossible du moins problématique: cela signifierait que même une société socialiste (en transition vers le communisme) risquerait de se heurter à la contradiction entre la croissance de sa population et celle des ressources alimentaires de cette dernière. Marx en fait part à Engels dans une lettre du 14 août 1851:

«Plus je me plonge dans cette saloperie [l’économie politique], plus je me convaincs que la réforme de l’agriculture, donc aussi de cette merde de propriété dont elle constitue la base, est l’alpha et l’oméga de tout le bouleversement futur. Sans quoi, le père Malthus aurait raison» (Marx et Engels, 1971: 287-288).)

Et Marx réitère ses craintes près d’un quart de siècle plus tard dans sa Critique du programme de Gotha:

«De la “loi d’airain” des salaires, on sait que rien n’appartient à Lassalle, si ce n’est les mots empruntés à Goethe de “grandes lois, lois éternelles, lois d’airain”. Le mot d’airain est le signe de reconnaissance de ces croyants de stricte obédience. Mais si j’admets la loi avec l’estampille de Lassalle, dans l’acception où il la prend, je dois aussi en admettre le fondement. Et quel est-il? Comme Lange le montrait peu après la mort de Lassalle: la théorie malthusienne de la population (prêchée par Lange lui-même). Si cette théorie est exacte, alors je ne peux pas abolir la loi, dussé-je cent fois abolir le salariat, parce que la loi ne régit pas seulement le système du salariat, mais tout système social. C’est justement en s’appuyant là-dessus que, depuis cinquante ans et plus, les économistes ont déploré que le socialisme ne peut supprimer la misère fondée en nature mais qu’il ne peut que la généraliser, la répartir simultanément sur toute la surface de la société» (Marx, 2008 [1875]: 67-68).

Entre-temps, cependant, Marx avait répliqué sur le fond à Malthus dans le Chapitre XXIII du Livre I du Capital. Contre ce dernier, il y soutient qu’il n’y a pas de «loi de population» générale, valable en tout temps et en tout lieu, indépendamment des rapports de production et des modes de production. Et nous vivons désormais selon la «loi de population» propre au mode de production capitaliste. Elle se singularise par la formation de ce que Marx nomme une surpopulation relative. Par ce concept, Marx entend rendre compte d’un phénomène socio-économique tout à fait particulier, propre aux rapports de production capitalistes, qui les différencie donc radicalement des rapports de production précédents et qui est un effet direct de la reproduction élargie (l’accumulation) du capital. Une partie de la population active (au sens économique habituel du terme), plus largement même une partie de la population en capacité de travailler, se trouve exclue de l’emploi, donc vouée au chômage et à l’inactivité, voire placée en situation d’exclusion socio-économique. Tout se passe donc comme si cette population était «surnuméraire» (le terme est utilisé à de multiples reprises par Marx dans le cours du chapitre), comme si elle était en excès, en excédent, comme si la société pouvait s’en passer. Et c’est en ce sens que le terme de surpopulation est utilisé par Marx.

Mais cet excédent de population n’est pas absolu. Contrairement aux thèses de Malthus, il ne s’agit pas d’un excès de population par rapport aux richesses produites (ou aux seuls moyens de subsistance), ou par rapport à la capacité de la société de produire de telles richesses, ou encore par rapport aux besoins de la population, aux besoins à satisfaire. Il faut en effet rappeler, Marx ne cesse d’y insister, que la production capitaliste n’a pas pour but premier de satisfaire les besoins sociaux existants, encore moins d’employer la main-d’œuvre disponible pour alléger la tâche de chacun-e («travailler tous pour travailler moins»). Son but propre et en fait unique est la valorisation du capital, l’accroissement de la valeur-capital engagée dans la production par la formation d’une plus-value, et son accumulation, par capitalisation de cette plus-value. Et c’est uniquement en fonction des nécessités et des possibilités de cette valorisation et de cette accumulation que la population active ou, plus largement, celle en capacité de travailler, va se trouver employée par le capital. Si excès de population il y a, il s’agit donc d’un excès seulement relatif au niveau de l’emploi tel qu’il est déterminé par les nécessités et les possibilités de la valorisation et de l’accumulation du capital. C’est pourquoi Marx parle de surpopulation relative: cette population n’est excédentaire que relativement aux exigences et aux opportunités de l’accumulation capitaliste.

Or les effets de cette dernière sur le volume de la population active employée sont contradictoires. D’une part, toute accumulation du capital se traduit par des créations d’emploi, donc par une augmentation absolue de cette population. Mais, d’autre part, l’accumulation du capital n’est pas un processus purement extensif, elle ne se traduit pas par un simple élargissement de l’échelle de la production. Elle s’accompagne au contraire régulièrement d’un accroissement de la productivité du travail qui implique une économie de travail relativement à l’échelle de la production. Et, comme le capital tend simultanément à accroître la durée et l’intensité du travail (tendance qui n’est freinée que par la résistance et la lutte des travailleurs), l’économie de travail que représente l’accroissement de sa productivité se traduit nécessairement, dans un contexte capitaliste, par une économie de travailleurs: par un moindre nombre de travailleurs occupés relativement au volume du capital qui l’emploie et, par conséquent, au volume de la production. Autrement dit, si, sous l’effet de l’accumulation du capital, la population active employée tend à croître, elle ne croît jamais en proportion directe de cette accumulation.

L’accumulation du capital produit donc deux effets contraires quant au volume de la population active employée: son augmentation absolue et sa diminution relative. Et Marx de montrer que si, globalement et à long terme, la première tend toujours à l’emporter sur la seconde, elle n’en subit pas moins son effet, si bien que le taux et le rythme d’augmentation absolue de la population active ne cessent de diminuer. Ainsi arrive-t-il nécessairement un moment où le taux d’accroissement de la demande de travail (de nouvelles forces de travail) devient inférieur au taux d’accroissement de l’offre de travail, tel qu’il résulte des mouvements démographiques et sociologiques (natalité, mortalité, mouvements migratoires, comportements d’activité, etc.). Et c’est ainsi que l’accumulation du capital, avec ses effets contraires, produit en définitive nécessairement une surpopulation relative au sein des «travailleurs libres», c’est-à-dire parmi ceux qui ont pour seule propriété leur force de travail et qui ne peuvent compter que sur la vente de cette force pour pouvoir vivre (se procurer les ressources monétaires indispensables à la satisfaction de leurs besoins vitaux dans le cadre d’une économie marchande)[8].

Cependant l’existence d’une telle surpopulation relative, pour aberrante qu’elle paraisse, n’est nullement une anomalie au sein du mode capitaliste de production. Elle y remplit en fait deux fonctions fondamentales relativement à l’accumulation du capital. D’une part, elle constitue ce que Marx nomme, d’une expression très imagée, «l’armée industrielle de réserve» du capital: une réserve de main-d’œuvre que le capital embauche ou débauche, de manière à gonfler ou dégonfler «l’armée industrielle en activité», c’est-à-dire la main-d’œuvre salariée employée, au gré des différentes phases du procès d’accumulation, qui voient se succéder des phases de croissance lente, des phases de croissance plus soutenue, conduisant fréquemment à des emballements débouchant régulièrement sur des crises de surproduction, qui ne peuvent se résoudre que par de brutales contractions, avant que l’accumulation ne reprenne timidement pour parcourir le même cycle. Se succèdent donc les phases durant lesquelles le capital embauche peu, puis beaucoup, voire crée des situations de suremploi avant de débaucher massivement, pour entamer plus tard un semblable cycle sur des bases renouvelées, en dégonflant et gonflant alternativement les rangs de la surpopulation relative. L’existence de cette dernière assure ainsi au procès d’accumulation du capital toute la flexibilité qu’exige l’irrégularité de sa propre marche. Autrement dit, l’existence d’une surpopulation relative n’est pas seulement un résultat du procès d’accumulation du capital, elle en est encore une condition.

D’autre part, les surnuméraires entrent directement en concurrence les uns avec les autres lors de leur embauche comme travailleurs salariés, en exerçant ainsi une pression à la baisse sur leurs exigences quant à leurs conditions d’emploi, de travail et de rémunération, tout comme ils menacent en permanence les salariés employés de les remplacer parce qu’ils sont moins exigeants qu’eux, à qualification et compétence égales. De la sorte, «l’armée industrielle de réserve» conduit à discipliner «l’armée industrielle en activité»: elle la contraint d’accepter les conditions que le capital lui concède.

En somme, chacune des deux parties, celle employée et celle inemployée, de la classe des «travailleurs libres», ainsi divisée et globalement affaiblie, fait le malheur de l’autre: la part employée parce que, par l’augmentation de la productivité mais aussi de l’intensité voire de la durée de son travail, elle crée les conditions qui permettent au capital de se passer des services productifs de l’autre partie, en la condamnant au chômage et à l’inactivité; la part inemployée parce que, par sa concurrence et sa menace permanentes, elle force la partie occupée à accepter les conditions d’exploitation que lui fait le capital. Et l’on comprend pourquoi les surnuméraires ne sont en fait jamais de trop du point de vue du capital.

Résumons. En régime capitaliste, contrairement à ce que prétend Malthus, la surpopulation n’est pas absolue mais seulement relative: elle ne résulte pas d’une insuffisante production de moyens de subsistance mais au contraire de l’accumulation continue de moyens de production, dans la mesure où cette dernière s’accompagne d’une baisse relative de la demande de travail; si bien que, en définitive, sous ce régime, la pauvreté et la misère croissent en proportion de la richesse sociale et des moyens de la produire. Ce qui est caractéristique du régime capitaliste, qui était déjà évident du temps de Malthus mais qui a complètement échappé à ce dernier, c’est que les pauvres prolifèrent alors même que s’accumulent les moyens de satisfaire leurs besoins dont seuls les séparent les rapports de production existants (dont font partie les rapports de répartition du produit social entre les différentes classes de la société) qui veulent qu’on ne produise pas en proportion des besoins à satisfaire mais du travail que l’on peut exploiter avec profit et des besoins solvables. Si bien qu’on finit par aboutir, notamment lors des crises périodiques que connaît ce régime, à cette parfaite et cruelle absurdité de gens mourant de faim à la porte de magasins remplis de denrées alimentaires qui peinent à se vendre, ou de gens contraints de vivre dans la rue au pied d’immeubles contenant des logements vides faute de trouver des occupants solvables, tout simplement parce que le capital n’a pas pu, su ou voulu employer ces personnes de manière profitable pour lui, en limitant aussi du même coup la demande solvable dans la société. En somme, dans le cadre des rapports capitalistes de production, une partie de la population n’est pas en excédent des moyens de consommation qui permettraient de l’entretenir mais des nécessités et des opportunités de valoriser le capital en cours d’accumulation en l’employant: en la salariant et en lui fournissant du même coup les moyens monétaires de se procurer ses subsistances nécessaires[9] .

Marx, pour sa part, ne s’est pas donné la peine d’établir les lois de population régissant le devenir démographique des autres modes de production, tout comme il s’est relativement peu penché sur ces derniers en général. Mais d’autres marxistes l’ont fait, parmi lesquels Claude Meillassoux. Ce dernier a ainsi pu montrer que le devenir démographique des «sociétés agricoles d’autosubsistance, hors marché et non soumises à tribut, utilisant des outils aratoires manuels et individuels à faible productivité», dépend de la combinaison de la productivité du travail agricole vivrier et des règles sociales régissant le partage des ressources alimentaires favorisant d’une part les adultes en âge de produire au détriment des improductifs que sont les enfants et les vieillards, d’autre part les hommes au détriment des femmes parmi les premiers (Meillassoux, 1991: 24-29). Ces sociétés sont donc en mesure d’assurer leur reproduction simple ou même une légère croissance démographique, tout en étant tributaires d’aléas climatiques qui peuvent compromettre ces dernières en les soumettant à des périodes de disette ou même de famine. Mais, dans tous les cas, le devenir démographique de ces sociétés est tributaire des rapports de production et des rapports de reproduction qui les définissent et nullement d’une loi générale et aveugle confrontant une poussée démographique continue et irrépressible aux ressources limitées du milieu.

Vers un «malthusianisme élargi»?

Et, aujourd’hui, dans le contexte de la catastrophe écologique planétaire dans laquelle le capitalisme nous a engagés, que faire de l’héritage malthusien? N’y a-t-il pas lieu de tenir compte de son avertissement concernant les limites que la nature peut opposer au développement humain? Cet avertissement ne serait-il pas plus que jamais d’actualité alors qu’il apparaît clairement que ces limites ne concernent pas seulement les ressources alimentaires mais l’ensemble des ressources naturelles sur l’exploitation desquelles repose le développement humain? Autrement dit, n’y a-t-il pas lieu de plaider en faveur d’un «malthusianisme élargi [tenant] compte des limites de la croissance en général, et pas seulement de celles qu’imposa ou qu’imposera la simple rareté des substances alimentaires», en restant ainsi fidèle à l’esprit sinon à la lettre de l’enseignement de Malthus (Le Roy Ladurie, préface à Petersen, 1980: VIII et IX)?

Pour en juger, procédons à l’analyse critique du néo-malthusianisme qui, sous des formes tantôt vulgaires (colportés par des journalistes, des essayistes, des hommes politiques) tantôt savantes (développées par des démographes, des économistes, des sociologues), fait de la croissance de la population mondiale le défi prioritaire que nous aurions à affronter en tant qu’elle serait le principal responsable de la catastrophe écologique, certains de ses tenants allant jusqu’à compter sur (voire proposer) des moyens barbares (la faim, les épidémies, la guerre) pour résoudre le problème – en suivant en cela une inspiration bien malthusienne. Contre cette thèse, on peut faire valoir deux arguments décisifs.

Le premier est que la transition démographique, amorcée par l’Europe occidentale à partir du XVIIIe siècle, s’est mondialisée, conduisant d’ores et déjà à ralentir considérablement la croissance de la population humaine en permettant d’envisager de l’annuler voire de l’inverser dans le cours de la seconde moitié du siècle présent, alors qu’au contraire la catastrophe écologique n’a cessé de s’aggraver simultanément et menace, pour sa part, de poursuivre cette pente fatale sur la base des tendances actuelles. Or on ne peut imputer la seule ou la principale causalité d’un phénomène allant croissant à un phénomène allant décroissant.

En effet, selon le dernier rapport de la Division population du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, la population humaine est passée de 2,5 milliards en 1950 à 8 milliards en 2022, en passant par 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1998 et 7 milliards en 2010. Sur la base des tendances actuelles, elle devrait atteindre 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et atteindre les 10 milliards aux environs de 2059 (UN DESA, 2022: 3). Tous ces chiffres montrent que, si la population humaine n’a cessé de croître au cours des dernières décennies et qu’elle continuera à le faire dans les prochaines décennies, sa croissance a d’ores et déjà ralenti fortement et continuera à ralentir: il aura suffi de trente-sept ans pour qu’elle double entre 1950 et 1987 mais il lui faudra quasiment le double de temps pour connaître un nouveau doublement entre 1987 et 2059. Alors que son taux de croissance a connu un pic de 2,1% dans la première moitié des années 1960, il est passé désormais en dessous de 1%; et si la tendance actuelle se poursuit, il devrait passer sous 0,5% avant 2050 (Ibid.). S’agissant de la seconde moitié de notre siècle, le scénario médian des prévisions prévoit une très faible croissance de la population qui atteindrait 10,4 milliards en 2100 tout en se mettant à décliner vers la fin du siècle (Id.: 27-28). A noter que ces prévisions ne tiennent pas compte de l’impact de la catastrophe écologique (notamment du réchauffement climatique) sur les différents facteurs (taux de natalité et taux de mortalité notamment) de la croissance démographique.

La tendance de fond précédente s’explique essentiellement par une baisse du taux de natalité qui a plus que compensé la baisse concomitante des taux de mortalité, notamment infantile (avant douze mois) et enfantine (avant cinq ans). Le premier s’est abaissé d’un peu moins de 5 enfants par femme en 1950 à 2,3 enfants en 2021; et le scénario médian prévoit qu’il déclinera encore pour se situer en 2050 aux envions de 2,1 enfants, soit le taux qui assure tout juste la reproduction simple de la population (Id.: 13). C’est un phénomène mondial, cependant inégalement développé. Il est très marqué en Europe, en Amérique du Nord et en Australie et Nouvelle-Zélande, où ce taux est passé en moyenne sous le seuil des 2,1 enfants dès les années 1970, rejoint en cela par l’Asie de l’Est et du Sud-Est dans les années 1990 et l’Amérique latine et les Caraïbes dans les années 2010. Mais il se manifeste jusque dans les zones qui ont connu la plus forte croissance démographique au cours des dernières décennies: ce taux s’est abaissé de 6,6 à 4,6 enfants par femme en Afrique subsaharienne, de 6,5 à 2,8 enfants par femme en Afrique du Nord et au Proche et Moyen-Orient, de 5,9 à 3,1 enfants par femme en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande exclues) et de 5,9 à 2,3 enfants par femmes en Asie centrale et méridionale (Id.: 14).

Cette concomitance de la baisse de la mortalité et de la baisse de la natalité témoigne de la diffusion mondiale de la transition démographique: du passage d’un régime de forte natalité et de forte mortalité, notamment infantile et enfantine, caractéristique des modes de production précapitalistes à dominante agraire, à un régime de faible natalité et de faible mortalité, propre au mode de production capitaliste. Cette transition entre deux régimes de stagnation ou, au mieux, de faible croissance démographique (du moins sur le long terme) explique qu’elle se soit paradoxalement accompagnée d’une phase médiane caractérisée par une très forte croissance démographique. D’une part, le taux de mortalité s’est abaissé avant le taux de natalité; et, d’autre part, il faut un certain temps pour que l’abaissement du taux de natalité se traduise par une baisse effective du nombre des naissances: à tout moment, ce dernier dépend du nombre de femmes en état de procréer qui est le produit des taux de natalité passés, ce qui entraîne une certaine inertie démographique[10]. Cette transition s’est amorcée en Europe occidentale au milieu du XVIIIe siècle; elle s’y est achevée au milieu du XXe siècle. Dans le restant du monde, elle débute entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle et continue actuellement à se diffuser (extensivement) et à se développer (intensivement). Partout, parmi les facteurs qui expliquent cette transition figurent la diffusion du modèle de la famille nucléaire (qui réduit à la fois la natalité et la mortalité infantile), la diffusion des moyens de contraception liée à la précédente (avec les mêmes effets), le développement de la scolarité féminine et du salariat féminin (qui va de pair avec les deux évolutions précédentes), le développement de la protection sociale publique (l’Etat-providence), le renforcement de l’appareil sanitaire, l’élévation du niveau de vie (en particulier de la quantité et qualité des ressources alimentaires), etc.

Quoi qu’il en soit, la transition démographique met en évidence un phénomène très important. Contrairement à ce que laissait entendre la «loi de population» de Malthus, si la croissance démographique recule voire s’annule, ce n’est pas sous l’effet d’une augmentation de la mortalité (consécutive à l’insuffisance des ressources alimentaires et ce qu’elle peut engendrer: disette, famine, épidémie, guerres, etc.) mais sous l’effet d’une baisse de la natalité, autrement dit en définitive d’un contrôle plus ou moins volontaire des naissances. De surcroît, ce n’est pas le spectre du manque de ressources alimentaires qui détermine cette baisse puisqu’elle est d’autant plus prononcée que les populations sont plus éloignées d’un tel manque. Double démenti de la loi malthusienne! La régulation de la démographie humaine s’opère non pas sous l’effet d’une contrainte extérieure mais d’une manière endogène sous l’effet de l’adoption (la conquête) d’un régime démographique combinant à la fois faible natalité et faible mortalité.

A ce premier argument tourné contre le néo-malthusianisme peut s’en adjoindre un second. S’agissant de l’aggravation continue de la catastrophe écologique planétaire en cours, ce n’est pas tant l’accroissement du nombre des humains qu’il faut incriminer que l’augmentation constante de l’empreinte écologique de chacun-e d’entre eux, qui n’est que la répercussion au niveau individuel du productivisme et du consumérisme inhérents à la reproduction du capital: ainsi, entre 1890 et 1990, alors que la population mondiale a été multipliée par 4, le PIB mondial a été multiplié par 14, la production industrielle par 40, la consommation d’énergie par 13 et celle d’eau par 9, les émissions de CO2 par 17 et celle de SO2 (oxyde de soufre) par 13, etc. (Laurent et Le Cacheux, 2012: 28). Ce qui explique aussi les fortes inégalités, tant au niveau planétaire (entre centre et périphérie) qu’au sein des différentes formations sociales (continents, nations, régions), dans cette empreinte écologique: elle est d’autant plus élevée que les individus sont insérés dans la dynamique capitaliste et qu’ils en tirent parti. Et c’est bien ce qui fait craindre que la catastrophe écologique ne s’aggrave au fur et à mesure où la dynamique capitaliste est appelée à la fois à s’étendre (inclure de nouveaux pays et populations) et à s’intensifier (au sein des pays et des populations qu’elle a déjà englobés).

Ainsi, s’il faut redouter quelque chose, ce n’est pas tant la croissance démographique que «la croissance» tout court: celle dont on ne cesse de nous rebattre les oreilles, celle qui est l’objet de toute l’attention et de tous les soins des responsables politiques et des économistes qui en sont les conseillers ou les critiques, celle à laquelle nous participons en cédant à la frénésie de la consommation marchande tenue comme un des moyens obligés de la réalisation de soi. Entendons: la reproduction élargie du capital, en tant qu’elle se veut illimitée, qu’elle ignore, méconnaît, néglige ou dénie même l’existence des limites de la biosphère et de la Terre sur la base et dans le cadre desquelles elle est censée se déployer; en tant que, plus radicalement même, elle transforme la profusion de ressources naturelles en rareté précisément parce qu’elle ne connaît pas de limites dans leur usage qui n’est souvent que pillage et gaspillage.

Mais, dans cette mesure même, il nous faut renverser radicalement la thèse (néo)malthusienne. Ce n’est pas la reproduction (biologique, démographique) qui menace constamment d’être en excès face à une production (alimentaire, plus largement économique) qui serait constamment en défaut par rapport à la précédente. C’est au contraire la production qui, prisonnière des rapports sociaux capitalistes, est en proie à une hubris qui menace en permanence la capacité de la reproduction naturelle et qui en a déjà dépassé certaines limites. En somme, un «malthusianisme élargi» ne peut être en définitive qu’un anti-malthusianisme.

Notes

[7] Marx accuse ici Malthus d’avoir entièrement emprunté sa «loi de population» à la Dissertation on the Poor Laws (1786) du révérend Joseph Townsend (1739-1816), tout comme sa théorie de la rente foncière exposée dans son Inquiry into the Nature and Progress of Rent (1815) aux Essays relating to Agriculture and Rural Affairs (1775-1796) de James Anderson (1739-1808), sans mention de ses sources dans les deux cas.

[8] Tout le raisonnement de Marx a lieu, au sein de ce chapitre comme dans l’ensemble du Capital, sur la base du double présupposé que la production sociale est entièrement capitaliste et que le monde entier constitue, comme il le dit, «une seule et même nation», autrement dit un espace socioéconomique entièrement unifié, un seul et même espace de socialisation marchande du travail, au sein duquel tant les déversements de population active des secteurs pré- ou protocapitalistes vers les secteurs capitalistes (les déplacements économiques de population) que les phénomènes migratoires (les déplacements géographiques de population) ne jouent donc aucun rôle.

[9] Cette loi de population peut et doit être complétée par l’analyse des transformations des rapports de reproduction, articulation des rapports sociaux de sexe et rapports sociaux de génération, sous l’effet de la dynamique des rapports capitalistes de production. Ces transformations conduisent notamment à la prééminence de la famille nucléaire qui comprend un fort tropisme malthusien et eugéniste (Bihr, 2019a: 475-480, 672-675, 774-781) qui, combiné à d’autres facteurs (le développement de l’hygiène publique, de l’appareil médical, de l’instruction publique obligatoire, etc.), a contribué à enclencher la transition démographique dont il va être question dans un moment.

[10] Imaginons une population de 200 personnes, avec autant d’hommes que de femmes et un taux de natalité de 6 enfants par femme. La génération suivante sera forte de 600 personnes, là encore moitié hommes moitié femmes. Si, à cette génération, le taux de natalité est réduit à trois enfants par femme, soit moitié moins, cela n’empêchera pas la troisième génération de s’élever à 900 personnes, soit moitié plus que la génération précédente. Et si, à cette troisième génération, les 450 femmes présentent un taux de natalité de 2, soit trois fois moindre que celui de leurs grands-mères, elles donneront pourtant naissance là encore à 900 enfants, soit autant que la génération précédente. Ce n’est que si le taux de natalité de la quatrième génération s’abaisse encore, par exemple à 1,6, que la population se mettra à décliner en engendrant une cinquième génération ne comptant plus que 720 personnes. Notons cependant que tout ce raisonnement se fonde sur l’hypothèse de l’invariance des taux de fécondité et de nuptialité (plus généralement de mise en couple) et des taux de mortalité notamment.

Bibliographie

Becker Christian et alii (2004), «Malthus vs. Wordsworth: Perspectives on humankind, nature and economy», Discussion Paper Series, n° 404, University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg.

Bihr Alain (2019a), Le premier âge du capitalisme. Tome 2: La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse.

Bihr Alain (2019b), Le premier âge du capitalisme. Tome 3: La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse.

Charbit Yves (2007), «Marx et la population. A propos de la lecture althusserienne», Socio-logos, n°2.

Husson Michel (2000), Six milliards sur la planète. Sommes-nous de trop?, Paris, Textuel, http://hussonet.free.fr/.

Husson Michel (2023), Portrait du pauvre en habit de vaurien. Eugénisme et darwinisme social, Lausanne & Paris, Page 2 & Syllepse.

Laurent Éloi et Le Cacheux Jacques (2012), Économie de l’environnement et économie écologique, Paris, Armand Colin.

Malthus Thomas-Robert (1963 [1803]), Essai sur le principe de population, Paris, Denoël/ Gonthier.

Marx Karl (1974 [1861-1863]), Théories sur la plus-value, Paris, Éditions Sociales, trois tomes.

Marx Karl (1991 [1867]), Le Capital. Livre I, Paris, Presses universitaires de France.

Marx Karl (2008 [1875]), Critique du programme de Gotha, Paris, Éditions Sociales.

Marx Karl et Engels Friedrich (1971), Correspondance, tome II (1849-1851), Paris, Editions Sociales.

Marx Karl et Engels Friedrich (1978), Critique de Malthus. Introduction, traduction et notes de Roger Dangeville, Paris, Maspero.

Meillassoux Claude (1991), «La leçon de Malthus: le contrôle démographique par la faim» dans Gendreau Francis, Meillassoux Claude, Schlemmer Bernard et Verlet Martin, Les spectres de Malthus. Déséquilibres alimentaires, déséquilibres démographiques, Paris, EDI, ORSTOM & CEPED.

Petersen William (1980), Malthus. Le premier anti-malthusien, Paris,Dunod.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) (2022), World Population Prospects 2022, Summary of Results, New York, United Nations Publications.