Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Rojava : l’État autonome kurde en Syrie en voie de disparition (21/02)

- Pour un antifascisme de masse ! (21/02)

- CENSURE PARTOUT : "On est une colonie numérique américaine" - Fabrice Epelboin (21/02)

- Affirmer notre antifascisme : le devoir du moment (20/02)

- Alternative communiste : Refuser l’instrumentalisation (20/02)

- L’AFFAIRE QUENTIN DERANQUE : CONTEXTE POLITIQUE et ANTI-FASCISME (20/02)

- LFI DANS LE VISEUR POLITICO-MÉDIATIQUE : À QUI PROFITE LA MORT DE QUENTIN DERANQUE ? (20/02)

- Mort de Quentin à Lyon : contre-enquête au cœur d’une ville gangrénée par la violence d’extrême-droite (20/02)

- Notre amie et camarade Susan George nous a quitté·es (19/02)

- Les titres de la presse auxquels vous avez échappé (19/02)

- Mort de la diplomate Leïla Shahid, éternel visage de la Palestine en France (18/02)

- Lordon : Les collaborateurs (18/02)

- NPA - L’Anticapitaliste : Défendre LFI, faire front face à la fascisation (18/02)

- Venezuela : "Il y a une richesse et une complexité politique dont la presse ne rend pas du tout compte" (17/02)

- Les fascistes ont bien organisé un guet-apens armé (17/02)

- L’Assemblée Nationale rend hommage à un néo-nazi (17/02)

- Les coopératives peuvent-elles sauver les travailleur·ses ? Entretien avec Willy Gibard (17/02)

- "L’antifascisme risque d’être diabolisé" (17/02)

- Le Moment politique de Mélenchon (17/02)

- NPA-R : Face aux intimidations et aux violences de l’extrême droite, union des travailleurs et réponse de classe (17/02)

- Manu Bompard affronte les Grandes Gueules (17/02)

- Coquerel sur RTL (17/02)

- Manu Bompard : Débunkage des fake news sur LFI (17/02)

- Paul Vannier sur RMC (17/02)

- Marx était-il stylé ? Entretien avec Vincent Berthelier (16/02)

Liens

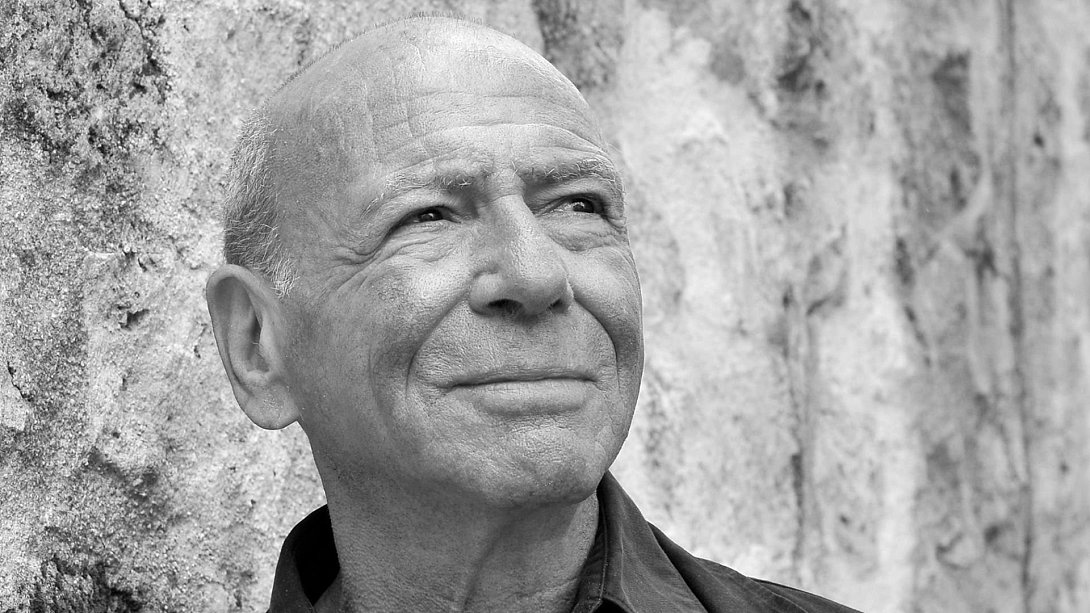

Éric Hazan, éditeur rebelle

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://www.contretemps.eu/eric-hazan-fabrique-editeur-rebelle-traverso/

L’historien Enzo Traverso rend hommage à l’éditeur immense que fut Éric Hazan, fondateur des éditions La fabrique et auteur de nombreux livres – dont L’invention de Paris (2002), Une Histoire de la Révolution française (2012) ou encore La Dynamique de la révolte (2015), décédé il y a quelques jours. Revenant sur sa trajectoire, il insiste à raison sur le rôle crucial joué par La fabrique depuis sa fondation, en particulier pour les mouvements antiracistes et décoloniaux.

Éric Hazan – médecin, écrivain, le plus grand éditeur de l’histoire de la gauche française après François Maspero, un des plus grands à une échelle globale – est décédé le 6 juin à Paris. Il s’est éteint dans la ville où il était né il y a 87 ans et dont il était devenu le biographe. Sa mort est une perte pour la gauche, mais sa vie demeure paradigmatique d’une tradition d’ambition intellectuelle et d’internationalisme que la gauche devrait toujours défendre. Loin d’être un univers clos en lui-même, l’édition était pour lui un sismographe du monde social, avec ses conflits et ses luttes, et un laboratoire d’idées au service de la révolte contre le pouvoir.

L’édition était une tradition familiale, mais il n’a rejoint la profession que vers la quarantaine. Au cours des deux décennies précédentes, il a travaillé comme chirurgien cardiaque, se spécialisant dans la pédiatrie, domaine dans lequel il était devenu une figure éminente. Alors que son engagement politique au sein de la gauche datait de son adolescence (il fut communiste jusqu’en 1956), sa première profession l’absorbait entièrement, l’éloignant de la culture et de l’édition, qui deviendrons plus tard ses principales préoccupations tant personnelles et professionnelles.

Éric a toujours conjugué travail et militantisme. Pendant la guerre d’Algérie, il devient porteur de valises, un euphémisme pour désigner les agents clandestins qui soutenaient le Front de libération nationale algérien. Lorsque la guerre civile éclate au Liban en 1975, il part travailler comme chirurgien dans un camp palestinien. En 1983, le chirurgien quitte la médecine et prend la direction des Éditions Hazan, la maison d’édition spécialisée dans les beaux-arts créée par son père à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dès lors et jusqu’à la fin de sa vie, il sera une figure marquante de la culture intellectuelle française.

Les livres ont toujours entouré la vie d’Éric. Son grand-père, juif égyptien francophone, tenait une librairie au Caire. Son père s’est installé à Paris pour devenir éditeur et a épousé la mère d’Éric, une juive roumaine née en Palestine. Pendant la guerre, ils ont survécu cachés dans un village du sud de la France, vivant de leurs économies : Éric a souvent remarqué que survivre à l’Holocauste était dans la plupart des cas une question d’argent. Qui avait des moyens réussissait à se cacher ; la plupart des déportés étaient des immigrés juifs d’Europe centrale. Il était également conscient du statut particulier de sa famille dans la France de l’après-guerre, qui incarnait le paradoxe d’être à la fois immigrée et bourgeoise.

Pendant la guerre, Éric n’a pas fréquenté l’école primaire. Caché dans le sud de la France, il apprend auprès de sa famille et lit les livres disponibles à la maison. Après la libération, il entre au lycée Louis-le-Grand, l’un des plus prestigieux établissements d’enseignement secondaire de Paris, où il se rend compte qu’il a reçu une excellente éducation, probablement meilleure que celle de la plupart de ses camarades de classe. Mais si la littérature et l’histoire sont clairement les centres de ses intérêts, son père ne pense pas qu’elles lui assureront une position sociale solide et le pousse à s’orienter vers la médecine.

Une fois qu’Éric s’est tourné vers l’édition, il a été libre de revenir à ces véritables intérêts. S’aventurant au-delà des goûts érudits mais finalement conventionnels de son père, il a rapidement transformé les Éditions Hazan en une maison d’édition de livres d’art moderne de premier plan, ouverte à l’avant-garde esthétique du XXe siècle, avec une attention particulière pour la photographie. Lorsque j’ai rencontré Éric pour la première fois, au milieu des années 1990, il préparait un livre sur la photographie et la révolution. Je me souviens de l’enthousiasme contagieux de sa description des deux seules photos existantes des barricades parisiennes de 1848. Ces photos réunissaient en elles ses passions intellectuelles : Paris, la révolution, l’art et l’histoire du XIXe siècle.

À la fin de cette décennie, alors que la concentration de l’industrie française du livre entre les mains de quelques sociétés menace l’indépendance de la plupart des éditeurs, les Éditions Hazan sont absorbées par Hachette. Éric ne supporte pas les impératifs commerciaux du nouveau régime – un modèle de « surveiller et punir » taillé pour le monde de l’édition – et démissionne pour fonder La fabrique, une maison d’édition clairement marquée à gauche. Au lieu de livres d’art, sa production se compose désormais principalement d’ouvrages de théorie critique et d’écrits politiques.

Il y consacre ses économies et, pendant la plus grande partie de son existence, La fabrique ne dispose que d’une seule pièce. Mais dans ce cadre, Éric peut mettre ses compétences d’éditeur au service de ses engagements politiques. Il a créé un petit comité éditorial (j’en ai fait partie pendant près de dix ans) qui se réunissait régulièrement pour proposer et discuter des projets de livres, tout en s’occupant lui-même, avec Stefanie, sa compagne à l’époque, des relations avec les auteurs, du travail de lecture, correction, des relations avec la presse, de l’administration. La dynamique du collectif était donc soumise à sa direction charismatique, mais il pouvait jouer ce rôle grâce à sa personnalité attachante, parfois sectaire mais jamais dogmatique.

Éric n’a jamais été un éditeur ou un intellectuel « organique », lié à un mouvement ou à un parti. Il s’intéressait beaucoup au marxisme, aussi bien classique que contemporain, mais il puisait aussi dans de nombreuses traditions françaises antérieures au marxisme. Ses penchants « autoritaires » – héritage de ses héros Blanqui et Robespierre, dont il a publié les écrits et qu’il revendiquait une posture iconoclaste – étaient atténuées et sublimées par sa générosité et sa gentillesse personnelles.

À l’heure du néolibéralisme triomphant, où la démocratie libérale et la société de marché sont devenues des normes incontestables, il a su faire de l’édition une voix dissidente qui est rapidement devenue un outil indispensable de critique intellectuelle et de non-conformisme politique. La fabrique s’attache à rééditer non seulement des textes classiques de Marx, Adorno et Benjamin, mais aussi des volumes de théorie critique contemporaine (par exemple de Giorgio Agamben, Jacques Rancière, Alain Badiou, Daniel Bensaïd et Andreas Malm), des livres d’histoire révolutionnaire et des études littéraires sur Proust ou Balzac.

Mais Éric s’est également engagé à publier des livres sur l’Holocauste, la crise de la démocratie et le néolibéralisme autoritaire, l’embourgeoisement des métropoles, le « capitalocène » et les droits des minorités de genre. La fabrique a également renoué avec la tradition d’anticolonialisme qui avait distingué une autre grande maison d’édition française, les Éditions Maspero, dans les années 1960, en accordant une attention particulière au Moyen-Orient, en donnant la parole à des auteurs palestiniens et à des auteurs juifs antisionistes.

Éric lui-même a écrit un essai avec son ami Eyal Sivan, le cinéaste israélien de Route 181 (2003) et de Jaffa : The Orange’s Clockwork (2009), pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une utilisation fallacieuse de l’histoire juive pour légitimer les politiques israéliennes d’oppression. À cet égard, Éric correspond au profil du « Juif non juif » théorisé par Isaac Deutscher : le juif qui rejette le judaïsme au nom du cosmopolitisme et de l’anticléricalisme, tout en n’ayant jamais peur de se présenter comme juif devant les antisémites. Éric a toujours affirmé que sa véritable loyauté allait à Paris, qu’il considérait sa seule véritable patrie.

En France, La fabrique est devenue une référence pour le mouvement décolonial, en publiant de nombreux livres qui remettent en question les dogmes du national-républicanisme en dévoilant leur soubassement colonial. La xénophobie et l’islamophobie étaient ses cibles naturelles. Il soulignait que ce combat n’est pas une question de générosité et de compassion envers les immigrés et les démunis (selon le slogan classique de SOS-Racisme : « touche pas à mon pote »), mais bien une question d’égalité et d’autoémancipation.

Tout en dirigeant La fabrique, Éric s’est également découvert des talents littéraires. Il devient un écrivain, un historien et un essayiste reconnu. Son Invention de Paris (2002), une histoire de la capitale française racontée à travers ses rues, ses places, ses monuments et ses luttes, a été un best-seller international. Et son Histoire de la Révolution française (2012) a surpris de nombreux lecteurs en réhabilitant la narration – parfois considérée comme obsolète sur le plan historiographique – en tant que méthode historique radicale, en s’inspirant de Balzac et Benjamin, non sans affinités avec des historiens si divers que Jules Michelet et E. P. Thompson.

Éric Hazan a laissé sa véritable empreinte politique et intellectuelle à La fabrique. Contrairement à François Maspero – peut-être le seul égal d’Éric en tant qu’éditeur et homme de lettres, mais qui était découragé et déçu quand il décida d’arrêter sa maison d’édition pour devenir écrivain et essayiste (heureusement, il trouva un remplaçant en François Gèze, un autre grand éditeur décédé récemment) – Éric a su créer une équipe qui assurera la pérennité de son entreprise. Son héritage ne sera ni oublié ni abandonné.

*

Texte initialement publié par The New Statesman, traduit en français par Contretemps.

Photo : H. Assouline / La fabrique éditions.