Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)

- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)

- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)

- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)

- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)

- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)

- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)

- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)

- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)

- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)

- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)

- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)

- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)

- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)

- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)

- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)

- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)

- Attaques en série contre LFI (07/03)

- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)

- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)

- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)

- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)

- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)

- Clémence Guetté sur RTL ce jeudi (06/03)

- Annuler LFI : le dangereux fantasme du PS (06/03)

Liens

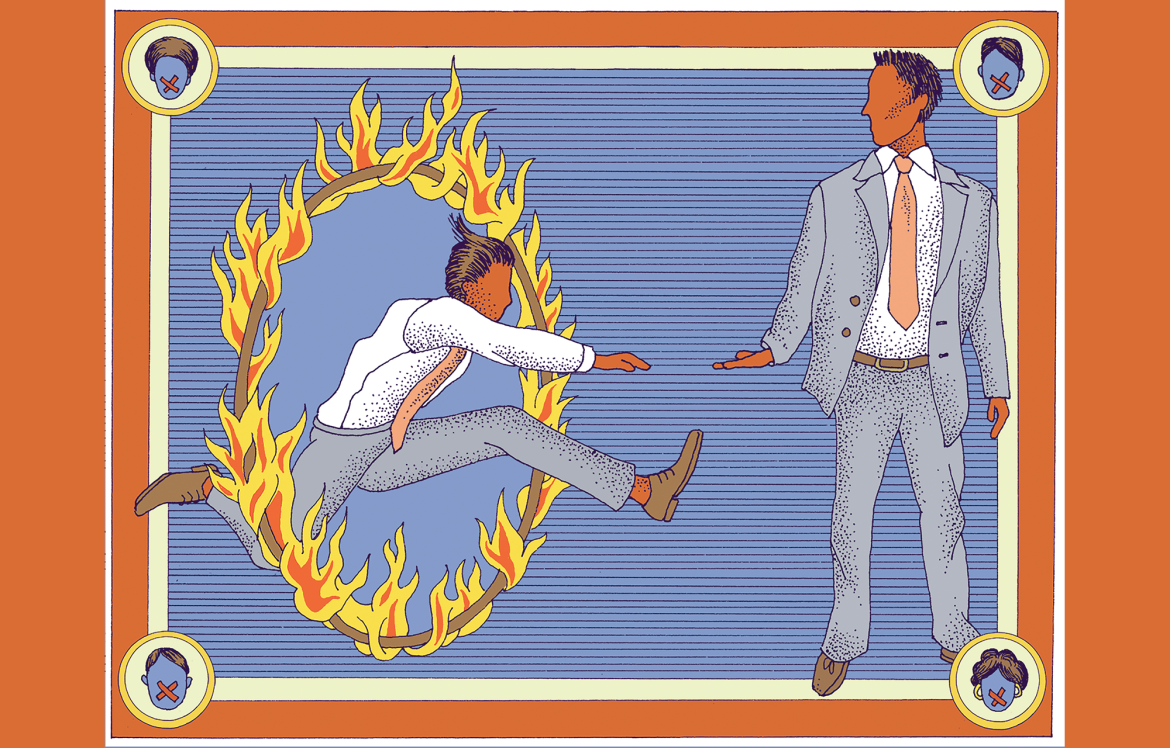

Management, l’empire sans non

Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

Management, l'empire sans non (socialter.fr)

Article de 2021

Le langage managérial s’est imposé dans le monde de l’entreprise depuis les années 1980, avant de s’infiltrer dans tous les domaines, de l’éducation à la santé. En évacuant à dessein la négativité, ce discours occulte les rapports de force pour projeter un monde aseptisé où tout n’est que progrès, performance et réussite individuelle.

La violence se loge parfois dans le semblant d’une caresse. Bridgestone, multinationale du pneu, s’y est essayé récemment. Le 16 septembre 2020, le groupe japonais publiait un communiqué commençant par un exercice de voltige rhétorique : « Compte tenu des évolutions à long terme de l’industrie du véhicule de tourisme en Europe, Bridgestone doit envisager des mesures structurelles pour réduire sa surcapacité de production et améliorer son efficacité opérationnelle. » Ce charabia vous semble incompréhensible ? La suite est plus prosaïque. Bridgestone annonce en fait la fermeture de son usine de Béthune, mettant de ce fait 863 personnes à la porte. Mais l’entreprise préfère le dire à sa manière : elle « pourrait cesser les activités » de son site du Pas-de-Calais, ce qui « pourrait affecter » ses 863 employés.

« Mesures structurelles » pour signifier une fermeture d’usine, « efficacité opérationnelle » pour qualifier le primat du profit sur l’humain… L’annonce de Bridgestone illustre jusqu’à l’extrême la torsion entre la cruauté du réel et un langage aseptisé qui domine désormais le monde de l’entreprise. Voire le monde tout court : « J’ai eu la puce à l’oreille il y a onze ans, lorsque ma fille aînée est revenue de son premier jour à la maternelle avec des feuilles dont les en-têtes parlaient de “compétences à développer” et d’“objectifs à atteindre”. Je réalisais l’intrusion de la logique managériale appliquée à des enfants de 3 ans », raconte Baptiste Rappin, maître de conférences à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Metz. Ces dernières années, le lexique du management a ainsi colonisé notre vocabulaire : les salariés sont devenus des « collaborateurs ». Ensemble, ils forment des « ressources humaines » comparables à des matières premières. La « deadline » – cette « pression à la mort », relève Baptiste Rappin – constitue l’horizon de toute action, dans un cadre qui doit s’efforcer d’être « agile ».

Euphémiser les relations de pouvoir

« Le langage managérial a deux versants : l’un techniciste reposant sur l’idée que l’on peut objectiver la réalité par des chiffres, grâce à des “indicateurs de performance”, avec des termes issus de la biologie comme “flexibilité” et “résilience” renvoyant à une logique d’adaptation ; le second versant de ce jargon est moral, centré sur les valeurs, l’authenticité, la bienveillance », explique l’universitaire. Le langage managérial est ainsi un « langage adaptatif, aux formules floues, caractérisé par une absence de négativité et une réduction des possibles, qui euphémise les relations de pouvoir », abonde Agnès Vandevelde-Rougale, chercheuse associée au Laboratoire du changement social et politique (LCSP) de l’Université de Paris.

Cette socio-anthropologue ne s’attendait pas à étudier le discours managérial lorsqu’elle a commencé à enquêter en 2009 sur le harcèlement moral au travail. « J’ai été rapidement frappée de constater, dans des entretiens avec des femmes en France puis en Irlande, que les mêmes difficultés à formuler un mal-être revenaient », raconte la chercheuse. Elle recentre alors sa thèse sur ce sujet, qu’elle soutient en 2014 et dont elle tire l’ouvrage La novlangue managériale. Emprise et résistance (Érès, 2017). Les conclusions de son travail sont accablantes pour les effets de ce langage : « Il agit comme un virus : de même qu’un virus s’appuie sur les structures de la cellule infectée pour se répliquer, le discours managérial se constitue en novlangue et se diffuse en s’appuyant sur les structures sociopsychiques du sujet et sur les structures de la langue vernaculaire », écrit-elle dans l’introduction de son livre, affirmant que « l’emploi de la rhétorique managériale est entretenu par le mécanisme de déni deréalité permettant au sujet de conserver sa croyance dans les promesses portées par les mots mobilisés par le discours managérial, quand bien même ces promesses ne se vérifieraient pas dans la réalité ».

Faire « comme si »

En lissant le réel et en ne laissant exister que les émotions positives, cette rhétorique managériale peut susciter une souffrance professionnelle, démontre la recherche d’Agnès Vandevelde-Rougale. « L’obligation d’apprendre ce langage et de l’utiliser pour être vu comme professionnel peut alimenter une insécurité langagière et contribuer au mal-être au travail, par exemple quand l’injonction à l’assertivité, en plus d’être difficile à mettre en pratique en cas de souffrance, contribue à dissimuler cette souffrance et permet aux collègues de ne pas l’entendre ou de ne pas en reconnaître l’intensité », nous explique l’universitaire. L’anthropologue et psychologue du travail Michel Feynie a trouvé une expression pour qualifier cette façon dont une rhétorique positive enrobe et élude ces situations de malaise : c’est le management « as if », qui consiste à faire « comme si » tout allait bien en simulant une « unanimité de façade ». Mais aussi une proximité, qui se retrouve dans la tendance actuelle à la généralisation du tutoiement et de l’appellation par le prénom.

« Même si votre chef vous dit “tu” et vous appelle par votre prénom, il peut prendre des décisions de chef, qui seront alors vécues comme particulièrement violentes, parce que remettant soudainement en cause la proximité affichée », note Agnès Vandevelde-Rougale. Si, avant toute chose, « le discours managérial est un discours de pouvoir », rappelle la chercheuse, son succès tient aussi à son aspect évolutif qui « absorbe la critique, se nourrissant par exemple du courant du développement personnel pour s’appuyer sur les aspirations de chacun ». Cette tendance est en particulier illustrée par la mode récente consistant à nommer dans certaines sociétés un chief happiness officer (« responsable du bonheur »), chargé de développer la convivialité et le bien-être au travail. Le discours managérial s’adapte donc au désir de société égalitaire en occultant les rapports de pouvoir, mais aussi « à notre narcissisme, en mettant l’individu au centre, ce qui le valorise quand tout va bien, mais peut le fragiliser et le pousser à culpabiliser et à se dévaloriser en cherchant en lui la cause des problèmes en cas d’échec ».

Du sportif au chef de tribu

C’est donc en s’adaptant en permanence que ce discours « chloroforme la critique et fige la réflexion », estime la chercheuse, depuis son essor dans les années 1970 aux États-Unis jusqu’à son importation dans les années 1980 en France. À l’époque, le succès planétaire du livre Le Prix de l’excellence (1982) de Tom Peters et Robert Waterman, dont la traduction française en 1983 en fait la Bible des managers hexagonaux, signale cette nouvelle ère. « Les consultants ont un rôle crucial dans la circulation de ce discours, car ils font le pont entre cette production d’idées et les entreprises, avant de devenir parfois eux-mêmes cadres ou de se lancer en politique », souligne Agnès Vandevelde-Rougale, qui perçoit une évolution : « Le discours des années 1980 était imprégné par l’idée d’excellence incarnée par le sportif, puis l’essor des start-up a mis l’accent sur l’idée de tribu et celle de bonheur au travail. »

Si le langage managérial s’est mondialisé depuis quatre décennies, Baptiste Rappin invite à remonter beaucoup plus loin dans le temps. Car, pour en saisir les racines, il faut revenir à celles du management tout court. C’est à la fin du XIXe siècle que des ingénieurs américains vont utiliser le vieux terme latin manus agere (« agir par la main », désignant jusque-là le fait de bien s’occuper de son foyer) pour lui donner son sens moderne. « Le management apparaît avec la Révolution industrielle comme le mode de gouvernement du capitalisme, dans une nouvelle époque où la coopération naturelle des communautés traditionnelles est remplacée par l’usine et la nécessité de faire travailler ensemble des inconnus », explique l’auteur d’Au fondement du management (Ovadia, 2014), premier opus d’une trilogie intitulée Théologie de l’organisation. Le management se définirait ainsi comme « la fabrique de la coopération efficace au moyen de la techno-science ». Et, poursuit Baptiste Rappin, toute l’origine des valeurs véhiculées par le discours managérial se trouve dans la conception de cette coopération, alliée à une efficacité devenue la « norme suprême de la société industrielle, de la performance au travail à la performance sexuelle ».

L’illumination américaine

Car la vision de la coopération promue par le management puise dans une origine méconnue, souligne le philosophe : celle des quakers américains, ce surnom des membres de la « Société des Amis » formée au XVIIe siècle. Ce mouvement religieux dissident de l’Église anglicane, qui rejette les médiations suivies par les catholiques et les protestants au profit d’une expérience directe de Dieu par l’illumination intérieure, s’établit en Pennsylvanie – territoire fondé par William Penn, lui-même quaker. « La Société des Amis a pour projet d’installer une fraternité universelle par propagation de l’illumination », explique Baptiste Rappin, soulignant que le mouvement a eu une « influence décisive » sur deux figures capitales de l’ère industrielle. Le comte de Saint-Simon (1760-1825), grand penseur de l’industrialisme, a été « sidéré par la “Sainte Expérience” des quakers lors de ses années en Amérique ». Cette inspiration a nourri sa conception de la fraternité autour de l’outil de production, préfigurant « l’absence de prise en compte de la conflictualité des rapports comme de la question de la propriété » du discours managérial.

Le second est lui-même quaker, mais aussi le premier à « écrire une doctrine systématique du management » : l’ingénieur Frederick Taylor (1856-1915), dont l’« organisation scientifique du travail » (OST) est exposée dans Principles of Scientific Management (1911). « Taylor considère l’usine comme le lieu de la réalisation effective de la religion, permise par l’illumination scientifique. L’objet du management est ainsi d’œuvrer à la réconciliation de l’intérêt dans la performance, appelée “harmonie” ou “coopération” à l’époque, et que l’on retrouve dans l’omniprésence de la “bienveillance” aujourd’hui. Cela implique dès le début l’absence de corps intermédiaires ou de droit du travail, comme l’inexistence de structures extérieures telles que l’État », analyse Baptiste Rappin. Le langage managérial, en évacuant les rapports de force ou les émotions négatives, perpétue ainsi cette vision confraternelle des relations au travail.

Des clones sans aspérités

Cette absence de conflictualité a initialement fait du management un adversaire du marxisme, reposant sur la lutte des classes, et du libéralisme, basé sur la compétition du marché. C’est avec le néolibéralisme, ce courant de pensée né dans l’entre-deux guerres et qui s’est imposé depuis les années 1970, que le discours managérial a trouvé son principal vecteur. « Alors que le libéralisme classique veut laisser faire le marché, le management et le néolibéralisme ont comme point commun de vouloir transformer les mentalités pour les adapter à la société industrielle afin qu’elle soit pacifique et prospère », explique Baptiste Rappin, également auteur d’Au régal du management (Ovadia, 2017) et d’Heidegger et la question du management (Ovadia, 2015).

Dans cette prétention à pacifier la société se nicherait le mensonge fondamental du discours managérial. « Cette positivité renvoie à une quête de toute-puissance, qui touche à la régression infantile de Freud selon laquelle on croit pouvoir maîtriser le réel. Or, ce langage est d’une violence inouïe car il évacue précisément la violence : l’être humain se construit à l’épreuve de la négativité qu’est le réel. Rendre le langage entièrement positif ne donne pas prise à cette négativité nécessaire, ce qui contribue à façonner l’individu comme un clone sans aspérités, donc à en faire un être docile et modelable », analyse Baptiste Rappin. Ce discours laisse ainsi à chacun la charge de chercher en soi « les causes des écarts entre la fiction idéale créée par les discours des dirigeants et la réalité concrète du terrain », écrit quant à elle Agnès Vandevelde-Rougale. Et si cela vous fait souffrir, c’est normal : on appelle ceci un « risque psychosocial ».