Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- Action de mise à l’arrêt d’une usine de pesticides interdits : "bloquons BASF" (04/12)

- Organisation du Travail et Communisme - Bernard FRIOT & Frédéric LORDON (02/12)

- La « peur rouge » aux États-Unis, hier comme aujourd’hui (02/12)

- Le service militaire. - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (30/11)

- Décès d’Henri Benoits (30/11)

- Guerre et service militaire : les médias sonnent le tocsin (29/11)

- La meute médiatique, le retour ? Manuel Bompard, Rima Hassan et Paul Vannier publient leurs réponses à Belaich et Pérou (29/11)

- Le capitalisme comme totalité : une introduction rapide à son histoire (27/11)

- L’État contre les associations. Extrait du livre d’Antonio Delfini et Julien Talpin (27/11)

- SONDAGE MÉLENCHON - BARDELLA : C’EST PIRE QUE CE QUE VOUS CROYEZ !! (27/11)

- Contre-enquête sur le fiasco du Louvre (25/11)

- Mélenchon : Magouilles et trahisons à tous les étages (25/11)

- Face à la crise du capitalisme : la militarisation de l’enseignement (24/11)

- Russie. Depuis sa cellule, entretien avec Boris Kagarlitsky (24/11)

- Abdourahman A. Waberi, Autoportrait avec Mélenchon : l’homme qui a sauvé la gauche (23/11)

- Glucksmann le loser (23/11)

- Convention Municipales de LFI - LE DIRECT (23/11)

- Ce journaliste a enquêté sur les liens secrets entre les grands patrons et le RN (23/11)

- Commission anti-LFI, agences de renseignements privées, sondages bidons, général bavard. (22/11)

- La critique marxiste de Rosa Luxemburg (21/11)

- Comment la gestion de la dette publique appauvrit l’État au profit du secteur privé (20/11)

- Moscou ne croit pas aux larmes : l’ambiguïté de la condition de la femme soviétique (20/11)

- Sexualités et politique : le pari du flou. Réponse de Houria Bouteldja à Sandra Lucbert (19/11)

- La fierté de Gaza. Entretien avec Emmanuel Dror (19/11)

- Mélenchon : Arcelor, Europe, Malbouffe, PS autobloquant (17/11)

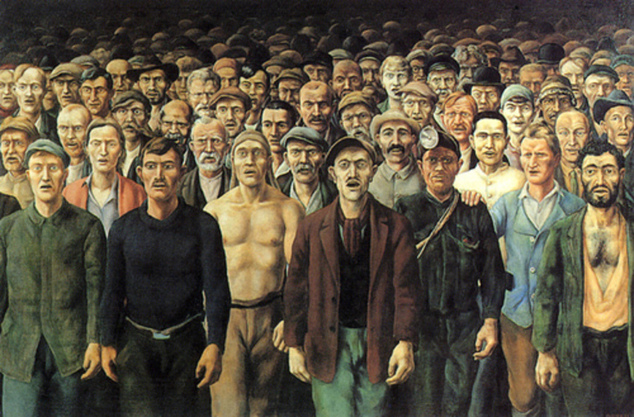

La révolution espagnole (1930-1939)

Première partie : 1930-1933

Dans l’historiographie bourgeoise, il n’y a tout simplement pas de « révolution espagnole ». Les convulsions qui ont frappé l’Espagne dans les années trente s’y résument pour l’essentiel à une guerre civile présentée comme l’affrontement entre deux camps, les « Républicains » et les « Franquistes ». Le premier objet de cette série d’articles est de faire voir que la guerre civile déclenchée par le « pronunciamiento » (coup d’État militaire) du 18 juillet 1936 n’est que l’aboutissement de l’intense lutte de classes développée dans les années précédentes.

Dans l’imaginaire de nombreux militants anticapitalistes, la révolution espagnole passe pour une geste généreuse et émancipatrice ayant connu malheureusement une fin tragique. La réalité est que l’enchaînement des victoires et des défaites du prolétariat espagnol doit très peu à la malchance ou la fatalité : c’est tout d’abord la trahison éhontée des intérêts de la révolution par les staliniens et les sociaux-démocrates, puis la faillite complète des dirigeants anarchistes pour opposer à ces trahisons conscientes une stratégie et une politique révolutionnaires cohérentes, qui expliquent la défaite de la révolution espagnole ; s’y ajoute l’impuissance centriste du POUM qui, malgré tout son dévouement subjectif à la révolution et ses phrases révolutionnaires, n’a cessé de capituler devant les chefs de la CNT, eux-mêmes capitulant pas à pas devant les sociaux-démocrates et les staliniens…

C’est dans le feu des grandes convulsions que les discussions programmatiques se révèlent ne pas être des arguties portant sur des mots et des virgules, mais des débats dans lesquels est impliqué le sort de millions d’hommes. C’est précisément sous cet angle que nous revendiquons l’orientation défendue par Trotsky sur la révolution espagnole. C’est une source d’inspiration pour penser une politique révolutionnaire aujourd’hui et et elle permet de réfléchir aux obstacles rencontrés dans la construction d’une section espagnole de l’Opposition de Gauche de la IIIe Internationale, puis du mouvement pour la IVe Internationale

La première partie de cette série d’articles portera sur la période 1930-1933.

Le contexte

Un des maillons les plus faibles du capitalisme européen

À l’aube de la crise capitaliste mondiale des années 1930, l’Espagne est encore un pays capitaliste économiquement arriéré. La paysannerie y représente 70% de la population active, l’agriculture emploie des moyens techniques rudimentaires et son rendement à l’hectare est le plus bas d’Europe. La concentration de la propriété foncière est importante : 50 000 grands et moyens propriétaires possèdent 50% des terres. En face, il existe non seulement de nombreux petits propriétaires, des petits fermiers et métayers, mais surtout un vaste prolétariat agricole, concentré dans le sud du pays. L’Église dispose d’un poids considérable dans la société : elle est presque le plus grand propriétaire foncier, permettant aux grands ecclésiastiques d’accumuler des fortunes, et elle domine la quasi-totalité de l’enseignement.

Le capital étranger a une place notable dans l’économie espagnole, jouant un rôle important dans les secteurs rentables (mines, énergie, textile, chantiers navals…). La bourgeoisie proprement espagnole, venue tardivement au monde, en butte au poids des anciennes classes dominantes (propriétaires fonciers, noblesse…) et aux puissants capitaux impérialistes, est organiquement faible. C’est pourquoi, depuis le XIXe siècle, l’armée dominée par la caste des officiers issus des anciennes classes dominantes occupe une place de premier plan dans la vie politique, rythmée par les pronunciamientos (coups d’État militaires).

Cette arriération relative, expression du développement inégal et combiné du capitalisme, est aussi la raison pour laquelle l’unification nationale n’a pas été achevée, le pays restant morcelé entre diverses provinces à forte volonté autonomiste, voire séparatiste, en particulier le Pays Basque et la Catalogne. Le nombre de prolétaires de l’industrie, des transports et des services, disséminé en de nombreuses petites et moyennes entreprises, s’élève à environ 1,5 million.

Un mouvement ouvrier dominé par la CNT et le PSOE

Déjà en 1917, dans la foulée de la révolution russe, ce prolétariat relativement important et cette immense masse paysanne se sont soulevés contre le gouvernement, avec simultanément une grève générale des ouvriers, des soulèvements de paysans pauvres et des mouvements séparatistes.

Le mouvement ouvrier est puissant, dominé par deux organisations. D’un côté, la CNT (Confédération Nationale du Travail), fondée en 1910 à l’initiative de la CGT française — à une époque où les syndicalistes révolutionnaires la dominaient encore —, est devenue en peu de temps une centrale syndicale nombreuse, dominée par l’anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire, mais attirée et influencée par le bolchevisme sous l’impact de l’audace révolutionnaire ayant permis la victoire d’Octobre. C’est pourquoi la CNT devient sympathisante de la IIIe Internationale (Internationale Communiste) et devient membre de l’ISR (Internationale Syndicale Rouge, branche syndicale de l’IC) jusqu’à la répression de l’insurrection de Cronstadt en mars 1921. Pendant cette période, quelques importants dirigeants de la CNT sont gagnés au communisme, notamment deux instituteurs, Andres Nin, secrétaire confédéral de la CNT, qui devient le secrétaire international de l’ISR, et Joaquin Maurin.

De l’autre côté, le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) et sa centrale syndicale, l’UGT (Union Générale des Travailleurs), qui regroupe beaucoup de salariés agricoles, constituent un puissant pôle réformiste. En effet, lors de la scission entre réformistes et révolutionnaires suite à la création de la IIIe Internationale, l’écrasante majorité des dirigeants et militants restent au PSOE et le PCE (Parti Communiste Espagnol) naît rachitique (il ne compte que 800 militants début 1931).

De la stabilisation capitaliste à la crise : de la dictature à sa chute

Après la période de crises révolutionnaires aiguës de l’après-guerre (entre 1917 et 1923), le capitalisme s’est stabilisé pour un temps. Le fascisme a écrasé le mouvement ouvrier en Italie en 1922, la révolution allemande a été défaite en 1923, la grève générale anglaise a été trahie par la bureaucratie syndicale avec la complicité de la direction de l’IC aux mains de Staline-Boukharine en 1926, la révolution chinoise a été écrasée en 1927 par la Kuomintang, principalement en raison de la politique stalino-boukharinienne de subordination à la bourgeoisie nationale chinoise… Ajouté à la reprise économique due à la reconstruction et notamment au bond de l’économie américaine, cela donne au capitalisme un moment de respiration et permet une époque de forte prospérité.

En Espagne aussi le mouvement reflue avant d’avoir trouvé le chemin de la révolution, mais en se combinant avec une combativité importante de l’avant-garde : les classes dominantes répondent aux craintes nées de cette agitation par l’instauration d’une dictature en 1923, dont le chef est Primo de Rivera. La période 1923-1930 est marquée par la suppression des garanties constitutionnelles, la répression brutale du mouvement ouvrier (y compris par des organisations militaires para-étatiques, les « pistoleros » du ministre de l’Intérieur Martinez Anido), la révocation de conseillers municipaux et de fonctionnaires, l’attaque contre les conditions de travail et la journée de 8h et une pénétration accrue du capital impérialiste. C’est un frein au développement des organisations ouvrières les plus combatives, notamment de la CNT et du PCE, tandis que le PSOE et l’UGT, qui collaborent avec la dictature, se développent. Le chef de l’UGT et du PSOE, le vieux syndicaliste réformiste Largo Caballero, est conseiller d’État.

Mais la crise économique mondiale, qui éclate en octobre 1929 aux États-Unis et s’étend peu à peu au monde entier, va ouvrir la voie à une nouvelle ascension de la lutte des classes, débouchant sur des situations révolutionnaires. Ce sont ces convulsions mondiales qui vont les premières venir ébranler la dictature instaurée en 1923 et les équilibres anciens.

L’effondrement de la monarchie sans intervention directe du prolétariat et de la paysannerie (1930-1931)

La crise se réfracte dans le mécontentement qui se manifeste d’abord au sein des classes dominantes. Le dictateur, Primo de Rivera, devient impopulaire. Pour préserver la monarchie, le roi Alphonse XIII décide de le congédier (janvier 1930) et le remplace par le général Berenguer. Mais les protestations grandissent, avec à leur tête les étudiants. Le roi remplace alors Berenguer par l’amiral Aznar. En décembre 1930, une tentative de pronunciamiento « républicain » échoue, mais c’est un nouveau symptôme de l’usure du régime. Les ouvriers commencent à se joindre aux manifestations. Afin de donner une nouvelle légitimité à un régime fragilisé, le roi choisit d’organiser des élections municipales en avril 1931. Or, à la surprise générale, la participation est massive et la victoire des « républicains » écrasante, surtout dans les villes. La petite-bourgeoisie et le prolétariat ont voté contre la monarchie. Les hautes sphères de la bourgeoisie exigent le départ d’Alphonse XIII, qui finit par s’y résoudre dans l’intérêt des classes dominantes.

L’orientation de Trotsky face au début de la révolution espagnole

Fraîchement expulsé d’URSS, Trotsky, reclus à Prinkipo (au large de la Turquie), suit de près la situation espagnole. Dès le début de 1930, il estime que le profond mouvement de masses qui commence à se manifester marque le début de la révolution espagnole, car il ne peut aboutir sans renversement de la bourgeoisie. Avant même de disposer d’une section dans le pays et en s’appuyant simplement sur la lecture de livres et de la presse, Trotsky commence à élaborer une orientation pour l’Opposition de Gauche Internationale, qui est une fraction de l’IC, quoique l’écrasante majorité de ses membres aient d’ores et déjà été exclus de leur PC respectif.

L’analyse du capitalisme espagnol et des rapports entre les classes

Trotsky part d’une analyse générale du pays, de sa place dans le capitalisme mondial, des particularités qui en découlent, des classes sociales et de leur rôle, du régime politique. Il essaye ensuite de dégager les grandes lignes de l’évolution politique à venir. Il s’efforce de définir, du point de vue stratégique de la révolution prolétarienne, la politique adaptée à chaque étape du développement de la révolution. C’est sous cet angle qu’il aborde la chute de la dictature et le mécontentement contre la monarchie. Selon lui, on peut ainsi résumer la première étape : « La dictature de Primo de Rivera est tombée toute seule sans révolution. En d’autres termes, cette première étape est le résultat des maladies de la vieille société et non des forces révolutionnaires d’une société nouvelle. Ce n’est pas par hasard. Le régime de la dictature, qui ne se justifiait plus, aux yeux des classes bourgeoises, par la nécessité d’écraser immédiatement les masses révolutionnaires, représentait en même temps un obstacle aux besoins de la bourgeoisie dans le domaine économique, financier, politique et culturel. Mais la bourgeoisie a évité la lutte jusqu’au bout : elle a laissé la dictature pourrir et tomber comme un fruit gâté. » (« Les tâches des communistes en Espagne », lettre à Contra la Corriente, 25 mai 1930.)

La monarchie ne tombe pas tout de suite, car la bourgeoisie continue de la soutenir. Elle ne veut pas engager le combat, car elle craint que le prolétariat ne soit amené à se mobiliser et par là stimulé à lutter pour ses propres revendications de classe. C’est là une nouvelle vérification de la théorie de la révolution permanente élaborée par Trotsky dès 1905-06. Mais en même temps, pour empêcher même la petite-bourgeoisie de se mobiliser de façon autonome contre la monarchie et pour se la subordonner, la bourgeoisie se déclare « républicaine », ce qui ne l’engage à rien en pratique. Cependant, « lorsque la bourgeoisie refuse consciemment et obstinément de résoudre les problèmes qui découlent de la crise de la société bourgeoise et que le prolétariat n’est pas encore prêt à assumer cette tâche, ce sont souvent les étudiants qui occupent le devant de la scène » (ibid., 25 mai 1930). C’est de fait ce qui arrive en Espagne, ouvrant la voie aux premiers pas d’un processus révolutionnaire. C’est pourquoi, quand les ouvriers se mettent à participer aux mobilisations contre Berenguer, Trotsky les y encourage chaleureusement, tout en les invitant à le faire sous leur propre drapeau.

Importance des mots d’ordre démocratiques et théorie de la révolution permanente

La place considérable de la paysannerie dans la population et l’absence d’expérience de la démocratie bourgeoise dans un pays qui n’a connu qu’un an de République entre 1873 et 1874, font selon Trotsky que les mots d’ordre démocratiques doivent occuper le premier plan pendant la première étape de la révolution. Il souligne que les communistes révolutionnaires doivent en premier lieu revendiquer le suffrage universel pour les hommes et les femmes, dès 18 ans. Mais les mots d’ordre démocratiques ne se réduisent pas à des exigences de démocratie politique formelle. Ils incluent notamment une réforme agraire pour la répartition des terres, ce qui suppose l’expropriation des grands propriétaires fonciers : or, au contraire de la bourgeoisie française qui a fait sa révolution quand le prolétariat commençait à peine à se former, la bourgeoisie espagnole ne peut pas accomplir cette tâche, car elle suppose un combat violent avec les anciennes classes dominantes, combat très dangereux dans un contexte où elle doit déjà faire face à un prolétariat relativement important et bien organisé. Un tel programme démocratique implique bien sûr l’expropriation de l’Église et la séparation de l’Église et de l’État que, pour les mêmes raisons, la bourgeoisie ne peut mener à son terme.

Dans un pays morcelé, le combat pour les revendications démocratiques englobe aussi celui pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à commencer par les peuples directement colonisés, mais aussi pour les différents peuples constituant l’État espagnol. Trotsky souligne que le prolétariat doit dire qu’il défendra ce droit y compris par la révolution, mais qu’il doit en même temps lutter implacablement contre le séparatisme bourgeois et petit-bourgeois, pour l’unité de la classe ouvrière d’Espagne ; en fait, il est même impossible de lutter sérieusement contre le séparatisme bourgeois et petit-bourgeois sans combattre pour le droit à l’autodétermination.

Enfin, ce programme démocratique est couronné par l’armement des ouvriers et des paysans : c’est en effet la seule garantie réelle pour que les mesures démocratiques soient respectées, car ce ne sont pas une constitution et des lois qui peuvent assurer même le simple respect des libertés formelles.

Réponses de Trotsky aux critiques ultra-gauches

On pourrait objecter à Trotsky : mettre en avant des mots d’ordre démocratiques, n’est-ce pas de l’opportunisme ? N’est-il pas évident que, sous la monarchie ou sous la république bourgeoise, c’est toujours la bourgeoise qui domine ? C’est en gros la critique du PCE, puisque l’IC se trouve dans sa fameuse « troisième période », c’est-à-dire une ligne ultra-gauche où elle dénonce tous les autres partis comme fascistes avec quelques nuances : fascistes purs, sociaux-fascistes, etc. Le PCE stalinien défend une orientation qui oppose simplement la « dictature du prolétariat » à la « dictature du capital », fait de l’agitation abstraite pour les « soviets », etc. Mais c’est aussi parfois le fond de critiques anarchistes : la direction de la CNT se distingue notamment par sa dénonciation de la politique en général comme bourgeoise.

Trotsky répond à plusieurs niveaux. Il explique tout d’abord que le problème politique de la révolution est le suivant : pour conquérir réellement le pouvoir, le prolétariat doit construire son hégémonie politique, c’est-à-dire regrouper toutes les couches opprimées autour de lui, en particulier la petite paysannerie qui constitue l’écrasante majorité de la population. La condition pour y parvenir est de mettre en avant des mots d’ordre qui intéressent ces couches sociales et de leur montrer que la bourgeoisie ne veut pas satisfaire ces aspirations, car le faire, ce serait stimuler la lutte de classe du prolétariat ; bref, il s’agit ici de séparer la petite-bourgeoisie de la bourgeoisie. Rester passif sur ce terrain, c’est faciliter le travail de la bourgeoisie, qui n’a dès lors aucune difficulté à séparer la petite-bourgeoisie du prolétariat et de la bercer de paroles démocratiques.

Trotsky souligne ensuite qu’il ne faut évidemment pas se limiter aux mots d’ordre démocratiques nus, mais les combiner avec des mots d’ordre ouvriers. Dans un pays où il n’existe presque aucune conquête sociale, même élémentaire, il faut se battre pour un programme radical de législation sociale, comprenant l’assurance-chômage, le report des charges fiscales sur les classes possédantes, l’enseignement général et gratuit, autant de revendications qui « ne dépassent pas le cadre de la société bourgeoise » (« La lutte pour le redressement du PCE », in Trotsky, La révolution espagnole (1930-1940), préface, présentation et notes de Pierre Broué, Éd. de Minuit, 19 75, p. 72). En même temps, il faut commencer à lancer des mots d’ordre transitoires, comme la nationalisation des chemins de fer et des banques, ainsi que le contrôle ouvrier sur l’industrie. Enfin, il ne s’agit évidemment pas de renoncer aux mots d’ordre socialistes : ceux-ci doivent continuer à être mis en avant, même s’ils gardent globalement à ce stade un caractère propagandiste. L’orientation vers les soviets doit être mise en avant sous une forme concrète, en relation avec le mouvement réel, par exemple sous la forme de « comités de grève puissants ».

Mais on pourrait encore objecter à Trotsky : n’est-il pas absurde de mélanger des mots d’ordre de différents niveaux ? Voilà ce qu’il répondait : « Seuls des pédants voient une contradiction dans l’association de mots d’ordre démocratiques, de mots d’ordre transitoires et de mots d’ordre nettement socialistes. Un tel programme combiné, qui reflète la construction contradictoire de la société historique, découle inéluctablement de la diversités des tâches léguées par le passé. Ramener toutes les contradictions et toutes les tâches à un seul dénominateur : la dictature du prolétariat, est absolument indispensable, mais tout à fait insuffisant. Même si l’on fait un pas en avant en posant l’hypothèse que l’avant-garde prolétarienne s’est déjà rendu compte que seule la dictature du prolétariat peut sauver l’Espagne de la décomposition, la tâche préliminaire — le rassemblement autour de l’avant-garde de couches hétérogènes de la classe ouvrière et des masses travailleuses encore plus hétérogènes de la campagne — reste encore posée dans toute son ampleur. Opposer le mot d’ordre cru de la dictature du prolétariat aux tâches historiques qui poussent aujourd’hui les masses sur la voie de l’insurrection, signifierait remplacer la compréhension marxiste de la révolution sociale par une compréhension bakouninienne. Ce serait la meilleure façon de perdre la révolution. » (Ibid., p. 72.)

Quelle attitude adopter face aux élections aux Cortès ?

Le problème de l’attitude face aux élections est également un problème classique du marxisme. Les débuts de la révolution espagnole fournissent un riche matériau de réflexion en ce sens. Lorsque le gouvernement de Berenguer, nommé par Alphonse XIII, annonce des élections à des Cortès (Assemblée Nationale), Trotsky conseille à ses partisans espagnols d’appeler au boycott. Selon lui, d’une part, la convocation de ces élections est pour le régime une façon d’essayer de se maintenir en mettant en place une assemblée privée de tout pouvoir ; d’autre part, le niveau de mobilisation étudiante et ouvrière met à l’ordre du jour un combat pour renverser monarchie de façon révolutionnaire.

Cependant, comme les partis bourgeois d’opposition appellent tous au boycott, le problème se pose à nouveau : de quelle façon être à l’avant-garde du combat contre la monarchie, sans se subordonner à la bourgeoisie ? Sur quels mots d’ordre boycotter ? Selon Trotsky, à une échelle de masse, on ne peut pas se contenter de dire : le parlement ne vaut rien, seuls les soviets nous vont. En effet, à ce stade de développement de la révolution espagnole, qui vient à peine de commencer, les masses paysannes ne peuvent suivre le prolétariat que sur des mots d’ordre démocratiques. En même temps, il faut insister sur le fait qu’il s’agit d’imposer de véritables changements, que la bourgeoisie est incapable de réaliser le programme démocratique bourgeois élémentaire, car elle refuse l’affrontement avec les vieilles classes dominantes. Pour cela, il faut que les Cortès soient constituantes. Mais, comme le pouvoir ne peut pas convoquer de telles Cortès, la lutte pour la Constituante suppose la mobilisation et l’auto-organisations des ouvriers et des paysans sur cette ligne.

Enfin, quand les partis bourgeois d’opposition reprennent le mot d’ordre de Cortès constituantes, Trotsky dit que l’on peut exprimer synthétiquement la différence de contenu et de méthode entre les communistes et les diverses variantes bourgeoises en précisant : pour des Cortès Constituantes révolutionnaires.

Mais le même Trotsky défend une tactique de participation aux élections des Cortès Constituantes convoquées en juin 1931 par le pouvoir républicain suite au départ d’Alphonse XIII après les municipales d’avril. En effet, il estime que, en l’absence de soviets et dans la mesure où les républicains bourgeois ont la confiance des masses, les ouvriers et les paysans ne peuvent pas aller directement au communisme sans faire un tant soit peu l’expérience du parlementarisme bourgeois. La politique juste doit viser à accélérer cette expérience. Trotsky maintient le mot d’ordre de « Cortès Constituantes Révolutionnaires », avec l’objectif de faire comprendre aux masses ouvrières et paysannes que le changement de régime, le passage de la monarchie à la République, n’est pour la bourgeoisie qu’une façon de maintenir sa domination de classe sous une autre forme, alors que les communistes, quant à eux, veulent s’attaquer à la racine de l’exploitation et de l’oppression.

Bref, Trotsky rejette aussi bien le crétinisme parlementaire des réformistes que le crétinisme antiparlementaire des anarcho-syndicalistes.

Un programme sans une organisation est impuissant : le combat pour construire une section espagnole de l’Opposition de gauche

Un programme politique juste est une condition absolument nécessaire de tout succès. Mais il n’est rien sans une organisation pour le porter et l’insérer dans la classe ouvrière industrielle, chez les ouvriers agricoles et les petits paysans, c’est-à-dire pour le transformer en une force matérielle. De ce point de vue, Trotsky ne cesse de souligner, durant ces premiers pas de la révolution, le retard des facteurs subjectifs (partis et syndicats) par rapport aux tâches posées par la situation (« La lutte pour le redressement du PCE », ibid., p. 74). Selon lui, la persistance de ce retard pourrait avoir des conséquences catastrophiques.

La vague de grèves spontanées sans perspective politique claire est impuissante à résoudre le problème de la prise de pouvoir. Si l’absence de perspective politique se prolonge, il y a un risque de retombée de l’activité des masses et par conséquent de tentations aventuristes et putschistes dans l’avant-garde, comme substituts à la mobilisation des masses en recul. Or le PSOE et l’UGT ne veulent pas remettre en cause la propriété privée des moyens de production, ni la grande propriété foncière, et n’offrent donc aucune perspective indépendante au prolétariat.

Quant à la CNT, qui est une organisation combative regroupant le meilleur du prolétariat, elle n’a pas de politique révolutionnaire : refusant de définir une politique prolétarienne par refus de la politique en général, elle se trouve inévitablement à la remorque de politiques bourgeoises. Elle participe ainsi comme observatrice à la conférence de Saint-Sébastien qui regroupe républicains et socialistes et se prononce pour la République. Elle apporte son soutien au pronunciamiento « républicain » de Jaca en décembre 1930, déclenché par deux officiers, sans définir la moindre orientation indépendante des républicains bourgeois pour la classe ouvrière. Aux élections, jusqu’en 1933, alors que ses militants et sympathisants votent en masse pour les républicains ou les socialistes, elle ne combat pas les illusions envers eux et leur régime bourgeois.

Cependant, pour Trotsky, il n’en faut pas moins renforcer la CNT en tant qu’organisation ouvrière combative de masse et lutter pour gagner au bolchevisme une fraction significative de ses militants. C’est l’une des tâches essentielles pour les militants espagnols de l’Opposition de Gauche, pour construire un parti. Car Trotsky, en fusionnant avec le bolchevisme, a tiré le bilan de son spontanéisme de jeunesse et sait que c’est la clé du succès… Il martèle : « La solution victorieuse de toutes ces tâches exige trois conditions : un parti, encore un parti et toujours un parti » (« La révolution espagnole et les dangers qui la menacent », ibid., p. 80).

La République « sociale » (1931-1933)

Un premier gouvernement de front populaire

Les républicains de toutes nuances et les socialistes remportent une large victoire aux élections aux Cortès de juin 1931. Est mis en place un gouvernement de front populaire, c’est-à-dire un gouvernement dominé par les républicains et auquel les socialistes acceptent de participer dans les limites imposées par la défense de la propriété privée, contribuant à légitimer ce gouvernement aux yeux des travailleurs de la ville et de la campagne. Indalecio Prieto, homme d’affaires basque, dirigeant du PSOE, est ministre des Finances, et Largo Caballero, dirigeant du PSOE et secrétaire général de l’UGT, ministre du Travail. Mais ce gouvernement va se révéler très vite fragile, car il est soumis à des pressions de classes contradictoires.

Caballero, sous la pression de la puissante fédération UGT des travailleurs agricoles, prend plusieurs décrets réalisant des réformes minimales : interdiction de la saisie des petites propriétés hypothéquées, autorisation aux communes de contraindre les grands propriétaires fonciers à mettre en culture les domaines laissés en friche, extension de la législation sur les accidents du travail aux ouvriers agricoles. Mais la loi sur la réforme agraire ne s’attaque pas fondamentalement aux intérêts des propriétaires fonciers : tout en proclamant la possibilité de l’expropriation des latifundios (grandes propriétés), elle la subordonne à l’indemnisation des propriétaires ; or l’Institut de la réforme agraire ne reçoit que des crédits misérables. Ces mesures provoquent l’indignation des propriétaires fonciers, mais sont considérées comme très insuffisantes par les travailleurs.

De même, comme le prévoyait Trotsky, la question religieuse met vite le feu au poudre. Le prolétariat et le petit peuple réagissent violemment aux provocations de l’Église et des congrégations contre la République : des dizaines de couvents et d’églises sont incendiés et pillés. L’adoption d’un article sur la séparation de l’Église et de l’État et contre les congrégations provoque le départ des catholiques du gouvernement. Chaque camp menace de recourir à la force. Les affrontements sont violents. Azaña, un républicain « de gauche », très anticlérical, devient chef du gouvernement.

Enfin, la crise, la montée du chômage, la flambée des prix provoquent une forte agitation ouvrière, violemment réprimée par la police du gouvernement de front populaire. Quand la CNT lance une grève à la Telefonica, l’UGT dénonce les méthodes de la CNT et l’accuse d’avoir recours à la violence de ses pistoleros (hommes de main). Face à la répression policière, la CNT lance le mot d’ordre de grève générale à Séville. Bilan : 30 morts, 200 blessés. Tout au long de la période du premier gouvernement républicain, répressif contre le mouvement ouvrier, les heurts se multiplient, mais restent généralement des explosions isolées.

Globalement, l’accroissement des contradictions entre les classes fait que les conflits sont de plus en plus difficiles à régler dans le cadre du gouvernement et du Parlement. La coalition entre républicains et socialistes finit par exploser. Le président, Alcala Zamora, dissout les Cortes. Des élections sont prévues pour novembre 1933…

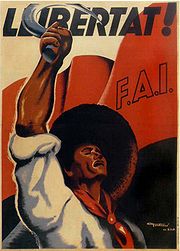

L’évolution de la CNT

La CNT compte 1,2 million d’adhérents, soit autant que l’UGT, mais ce sont presque exclusivement des ouvriers de l’industrie et des services, ce qui en fait de loin la première organisation ouvrière. Elle est hégémonique en Catalogne, très puissante à Séville, et en Aragon, solide dans les Asturies et au Levant. La FAI (Fédération Anarchiste Ibérique), créée en 1927, en a pris le contrôle. Elle y impose sa conception du communisme libertaire et sa méthode pour y arriver, celle de l’insurrection armée menée par une poignée de militants. Diverses tentatives en ce sens ont lieu au cours des années 1932-33 (au Haut-Llobregat, à Tarrasa, etc.), donnant lieu à d’apparents « succès »… en fait aussitôt écrasés par la police et l’armée. Mais la CNT n’en est pas moins la seule organisation ouvrière de masse à combattre sans relâche la politique du patronat et du gouvernement. En 1933, c’est son appel à la grève générale à Séville qui fait échouer une tentative de pronunciamiento lancée par le général Sanjurjo. C’est aussi tout logiquement la première organisation frappée par la répression gouvernementale, qui se durcit de mois en mois.

Comme l’avait prévu Trotsky, la CNT commence à se diviser en différents courants sous la pression de la lutte des classes. Sur la droite, Angel Pestaña constitue un courant réformiste, qui est exclu de la CNT à l’initiative de la FAI, et fonde les « syndicats d’opposition ». Mais la FAI elle-même tend à se diviser entre anarchistes purs et ceux que l’on appelle les « anarcho-bolcheviks », qui posent le problème, refusé par les anarchistes, de la prise du pouvoir politique.

L’évolution du PCE et de sa fédération catalano-baléare

Le PCE est divisé en de multiples fédérations plus ou moins indépendantes. Le noyau central stalinien, PCE officiel, grandit quelque peu malgré sa politique complètement gauchiste et sectaire, à contre-courant des développements de la lutte des classes. Il dénonce tout autant le PSOE, qualifié de « social-fasciste », que la CNT, traitée d’« anarcho-fasciste » ; il se prononce pour « tout le pouvoir aux soviets » tout de suite ; il cherche à scissionner quelques syndicats de la CNT, puis lance une nouvelle centrale, la CGT, sous couvert d’un comité pour l’unité syndicale.

La Fédération catalano-baléare du PCE, dirigée par Maurin, est globalement proche des positions des boukhariniens. Elle ne se prononce pas contre la politique de la bureaucratie soviétique, se bornant à critiquer ses méthodes, et refuse de défendre l’Opposition de Gauche contre ses calomniateurs staliniens. Elle se justifie en prétextant qu’il s’agirait d’événements spécifiquement russes, alors que cette politique impulsée dans tous les pays conduit partout aux mêmes catastrophes, aussi bien à l’époque du programme droitier rédigé par Boukharine du temps de l’alliance Staline-Boukharine contre l’Opposition Unifiée (programme adopté par le Ve Congrès de l’IC en 1928), qu’après le tournant ultra-gauche amorcé ensuite. Elle refuse en conséquence de mener un combat de fraction pour la direction du PCE. Cette logique la conduit à se développer peu à peu comme une organisation autonome. Sur la question nationale, elle prend une position séparatiste pour la Catalogne, s’adaptant manifestement à la bourgeoisie et à la petite-bourgeoisie catalanes. Enfin, elle fusionne avec le parti communiste de Catalogne (l’un des nombreux groupes issus de la division chronique du PCE) pour former le « Bloc ouvrier et paysan » en 1931.

.jpg)