Agenda militant

Ailleurs sur le Web

![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)

- La révolution ne sera pas télévisée - Coup d’Etat contre Hugo Chávez (2002) (15/02)

- Faut-il choisir entre écologie et économie ? Sur le livre d’Anselm Jappe (15/02)

- Vérité et justice pour El Hacen Diarra : la lutte continue (14/02)

- Quand Londres était dirigée par "Ken le rouge" (14/02)

- L’Amérique latine abandonne-t-elle Cuba, étranglée par l’embargo ? (14/02)

- Une vie de serveur (14/02)

- Venezuela: Entretien avec Thierry Deronne (revue Positions) (14/02)

- "L’écologie dominante est hors des mondes populaires" (13/02)

- "Nous pouvons dépasser le modèle capitaliste et sauver le climat" – Jason Hickel et Yanis Varoufakis (13/02)

- "Le bloc bourgeois ne tient jamais ses promesses" – Entretien avec Stefano Palombarini (12/02)

- Un mois de grèves et de luttes : Janvier 2026 (12/02)

- Écrans: la guerre contre le scroll est déclarée (12/02)

- Brochure de LFI : "Comment faire ?" (11/02)

- Retour sur la révolution bolivarienne au Venezuela (10/02)

- Maduro est-il un dictateur ? Chronique d’une prise d’otage médiatique (10/02)

- Le 7 octobre par les faits (10/02)

- Logement, écologie, transports, démocratie : Sophia Chikirou répond cash (10/02)

- Cédric Durand et Razmig Keucheyan: "La rupture de l’atlantisme rend visible un triple échec de l’Europe" (08/02)

- Tout savoir sur le Nouveau Paris Populaire, avec Sophia Chikirou (08/02)

- Hypocrisie collective, faux-semblants : "La société est au bord de la crise de nerfs !" (08/02)

- Pour affronter Amazon, il faut comprendre son fonctionnement et inventer de nouvelles stratégies (08/02)

- En finir avec l’écologie : décatégoriser pour clarifier (08/02)

- L’écocide capitaliste. Un extrait du dernier livre d’Alain Bihr (08/02)

- Capitalisme et Big Tech. Pour une critique de l’hypothèse « techno-féodale » (08/02)

- Le parti socialiste d’Evry soutient l’insoumise Farida Amrani, mais la direction du PS ne l’accepte pas (08/02)

Liens

La révolution espagnole (1930-1939)

Troisième partie : 1936-1939

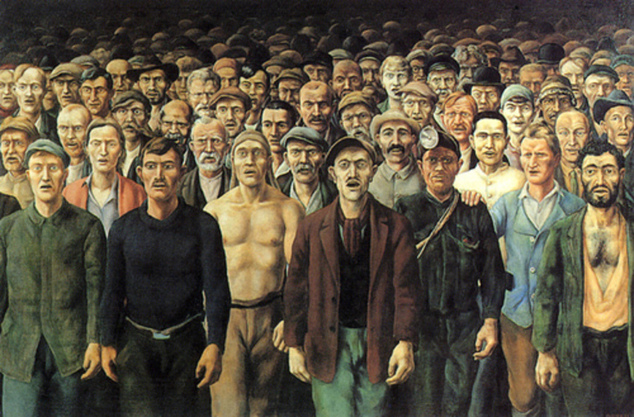

En juillet 1936, l’héroïsme du prolétariat espagnol a permis de défaire le putsch militaire dans les deux tiers du pays. Dans ce mouvement, des comités des travailleurs et de leurs organisations se sont constitués qui prennent rapidement en charge toutes les fonctions gouverne-mentales et commencent à accomplir la révolution (constitutions de milices en lieu et place de la police, expropriation ou syndica-lisation des entreprises, etc.). Autrement dit, la révolution prolétarienne a presque vaincu dans les deux tiers de l’Espagne.

Mais les dirigeants des organisations ouvrières, CNT incluse, refusent d’organiser ce nouveau pouvoir prolétarien naissant et apportent au contraire leur soutien à la bourgeoisie ou, plutôt à son ombre (car l’essentiel des patrons, des grands propriétaires fonciers et des militaires sont du côté de Franco), pour maintenir son gouvernement, dit « répu-blicain », dans la partie du pays où le putsch a été vaincu.

Après les défaites militaires de l’été, un nouveau gouvernement de Front Populaire est mis en place avec comme axe politique : gagner la guerre d’abord, faire la révolution ensuite. Il est présidé par Caballero et soutenu par toutes les organisations ouvrières, même si début septembre 1936 la CNT et le POUM n’y sont pas encore formellement entrés.

La bourgeoisie liquide les comités-gouvernements et reconstruit l’État bourgeois avec l’aide de la CNT et du POUM

L’entrée de la CNT et du POUM dans le gouvernement de Catalogne et la dissolution du Comité Central des milices antifascistes

Utilisant les pressions du gouvernement central qui refuse d’apporter tout aide sérieuse à la Catalogne tant qu’y gouvernera de fait le Comité Central des milices antifascistes de Catalogne et les revers militaires face aux troupes de Franco, Companys, président de la Généralité (gouvernement) de Catalogne, parvient le 26 septembre 1936 à terminer de convaincre la CNT d’entrer au gouvernement de la Généralité de Catalogne. La CNT reçoit les ministères de l’Economie, du Ravitaillement et de la Santé, aux côtés des staliniens du PSUC, auxquels reviennent ceux du Travail et des Services Publics, tandis que l’Esquerra (formation bourgeoise nationaliste catalane) tient les Finances, l’Intérieur et la Culture. Les premières mesures de ce nouveau gouvernement de front populaire consistent à liquider le double pouvoir : dissolution du Comité Central des milices antifascistes de Catalogne, dissolution de tous les comités locaux mis sur pied au cours de la lutte contre le putsch, dont les fonctions sont généralement transférées aux conseils municipaux. Les dirigeants anarchistes essayent de justifier cette rupture ouverte et évidente avec leurs principes par deux arguments. D’une part, ils l’expliquent par la nécessité de d’abord gagner la guerre avant de penser à faire la révolution : les anarchistes, qui se présentent souvent comme les plus anti-staliniens, s’alignent en fait au moment décisif sur la politique réformiste de collaboration de classe des staliniens. D’autre part, ils prétendent que, en entrant au gouvernement, ils permettent que les anciens organismes de pouvoir soient pénétrés par les nouveaux et s’approchent ainsi de la conquête du pouvoir par les travailleurs. En réalité, il s’agit tout au contraire de l’intégration des organes prolétariens de pouvoir à l’appareil d’État bourgeois, ainsi remis sur pied. Le POUM qui n’avait pas posé d’autres conditions à sa participation qu’un « programme socialiste » et la participation active de la CNT, entre aussi au gouvernement, où Nin, secrétaire général du POUM, devient ministre de la Justice. En fait de « programme socialiste », la bourgeoisie de l’Esquerra utilise habilement l’autorité incontestée des dirigeants de la CNT et du POUM sur la classe ouvrière pour la persuader d’accepter de dissoudre un à un les comités-gouvernements. La dénonciation par Trotsky de la signature par le POUM du programme du front populaire en janvier 1936 comme une trahison de la révolution, est souvent présenté comme sévère : les mois suivants confirme la justesse de cette condamnation.

L’entrée de l’Aragon révolutionnaire dans la légalité républicaine

Le Conseil de défense d’Aragon, fédération de conseils locaux, sous la présidence du dirigeant de la CNT, Joaquin Ascaso, incarnation la plus aboutie de ces comités-gouvernements, représente pour le gouvernement central un ennemi à abattre. Il est violemment dénoncé par les staliniens et les socialistes. Le gouvernement exerce une pression militaire et financière qui conduit finalement Ascaso à céder : il reconnaît l’autorité du gouvernement central ; en échange, Caballero confère des pouvoirs gouvernementaux à ce Conseil, à condition qu’il soit réorganisé : au lieu d’être la représentation vivante des masses en lutte organisées dans leurs comités de base, il représente chaque organisation ouvrière à proportion de ses effectifs. A partir de ce moment là, le Conseil de défense cesse d’être un organe de pouvoir prolétarien, pour devenir une composante de l’Etat bourgeois.

L’entrée de la CNT dans le gouvernement central

Comme les défaites militaires des forces « républicaines » se succèdent, au point que Madrid semble bientôt menacée, la CNT va accepter d’entrer au gouvernement central, allant ainsi jusqu’au bout de sa logique de front populaire. Juan Peiro, l’un des principaux dirigeants de la CNT, explique le 23 octobre : « Ceux qui parlent, dès aujourd'hui, d'implanter des systèmes économiques et sociaux achevés sont des amis qui oublient que le système capitaliste a... des ramifications internationales et que notre triomphe dans la guerre dépend beaucoup de la chaleur, de la sympathie, de l'appui qui nous viendra de l'extérieur... ». Bref, les dirigeants anarchistes comptent pour gagner la guerre sur l’appui des bourgeoisies « démocratiques » contre une bourgeoisie « fasciste ». Le 4 novembre 1936, la CNT entre au gouvernement avec 4 ministres : Garcia Oliver à la Justice, Federica Montseny à la Santé, Juan Lopez au commerce et Juan Peiro à l’Industrie.

La politique du gouvernement central PSOE-PCE-CNT-républicains bourgeois : reconstruire la justice, la police et l’armée

Dans un premier temps, le gouvernement s’attelle davantage à remettre en cause les conquêtes révolutionnaires et à liquider les comités-gouvernements qu’à gagner la guerre. Face aux résistances des ouvriers qui ne veulent pas voir disparaître leurs organes de pouvoir, Caballero use de son prestige et manœuvre habilement. Sa politique consiste à intégrer formellement à l’État les comités qui deviennent les mairies parfois même sans en changer la composition, à modifier autant que possible les mécanismes de représentation en donnant un nombre fixe de représentants par organisation ouvrière pour renforcer l’UGT, les staliniens (PCE, PSUC, JSU) et mettre ainsi en minorité la CNT, à couper les chefs de la masse des travailleurs qui donnait tout son poids à la CNT. Il fait désigner le maire par le gouverneur de la province, lui-même nommé par le gouvernement central.

Les femmes se voient accorder l’égalité juridique avec les hommes. Mais l’essentiel de la « réforme judiciaire » de Garcia Oliver et Nin consiste à mettre sur pied un nouveau système judiciaire relativement peu différent de l’ancien sur le fond. Certes, le corps des magistrats est considérablement épuré et ceux-ci sont supposés, dans un premier temps, servir de simple conseil technique aux jurés populaires, désignés par les partis et les syndicats.

Mais la pièce maîtresse de la liquidation du double pouvoir est la reconstitution de la police. Les diverses milices chargées du maintien de l’ordre sont unifiées et mis sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Cette mesure est complétée par la création d’un corps de police parallèle par l’astuce d’un recrutement massif d’agents pour une police des frontières, près de 40 000 entre septembre 1936 et mars 1937. Il s’agit de contourner le contrôle des organisations ouvrières afin de recruter des policiers vraiment soumis au pouvoir. Pour achever cette reprise en main, le gouvernement, enfin, interdit aux policiers d’être membres d’un quelconque parti politique ou syndicat.

Enfin, les milices qui servent au front sont militarisées. Pour y parvenir, le gouvernement favorise les unités organisées par le gouvernement. Les unités dirigées par les staliniens, mieux armées et ravitaillées que les autres, sont montrées comme un modèle. Face à l’avance franquiste, il reçoit le soutien de la CNT pour dissoudre les conseils d’ouvriers et de soldats et construire une armée régulière. Les unités intégrées commencent par remplacer leur nom par un chiffre, les grades sont rétablis, l’élection des officiers est supprimée, enfin l’ancien Code Militaire est remis en vigueur.

Cette militarisation était-elle nécessaire ou bien fallait-il maintenir les milices ? Le programme communiste authentique, c’est la destruction de l’armée permanente et son remplacement par des milices ouvrières. Si les bolcheviks avaient été obligés à partir de la mi-1918 de rétablir la conscription et mettre sur pied une Armée Rouge, c’était sous la pression des circonstances : après plus de trois de guerre impérialiste, seuls quelques dizaines de milliers de travailleurs s’étaient portés volontaires pour servir dans les milices. Mais ce n’est pas du tout le cas en Espagne où les milices ne manquent pas du tout de volontaires, mais plutôt d’armes et d’organisation. En revanche, une centralisation de toutes les milices était évidemment nécessaire, mais sous l’autorité du conseil central des comités-gouvernement. Les anarchistes, acceptant de participer au gouvernement, acceptent logiquement de voir reconstituer une armée soumise au gouvernement central, que peu à peu plus rien ne distingue d’une armée bourgeoise. Cela montre que leur critique bruyante de la politique des bolcheviks était sur ce point aussi superficielle : faute d’une perspective politique communiste révolutionnaire, les chefs de CNT se sont alignés sur les staliniens et par là sur la bourgeoisie. Pourtant, bientôt, la défense de Madrid allait prouver par la pratique qu’il était non seulement possible, mais même nécessaire pour gagner, de mener une guerre révolutionnaire avec des méthodes en tous points révolutionnaires.

La défense de Madrid : seules une politique et des méthodes révolutionnaires peuvent permettre de vaincre les armées franquistes

Début octobre, tous les experts estiment que la chute de Madrid est une question de jours. Le gouvernement déménage à Valence sans avoir organisé la moindre défense sérieuse de la capitale. C’est au PCE qu’il va revenir de fait de diriger la défense de Madrid, confié sur le plan militaire au général Miaja. Pour la bureaucratie soviétique, il s’agit à la fois de retarder l’échéance d’une nouvelle victoire fasciste qui menacerait l’URSS, de sauvegarder son prestige dans le mouvement ouvrier et de sauver par là sa politique de collaboration de classe. Mais précisément pour assurer la défense de Madrid, le PCE accomplit un tournant politique à 180° : il n’est plus question de dénoncer les « irresponsables » révolutionnaires et de fustiger les comités « illégaux », ni d’appeler au respect de « l’ordre et de la propriété ». Tout au contraire, une Junte révolutionnaire de défense de Madrid est mise en place, regroupant toutes les organisations ouvrières. Partout, des comités tout-puissants sont constitués : comités de quartiers, de fortification, de ravitaillement, de blanchissage, de repas, etc. Des armes et des munitions sont distribuées à tous les travailleurs. Une vigoureuse épuration est menée pour liquider par avance la 5e colonne sur laquelle comptaient les fascistes : des centaines de gardes civiles soupçonnés de franquisme sont arrêtés et exécutés, ainsi que les prisonniers les plus dangereux. Des manifestations de masses sont organisées pour stimuler la volonté de lutte des masses au nom du combat pour la révolution prolétarienne. Le PCE placarde partout des affiches appelant à défendre Madrid comme Petrograd. Les Brigades Internationales, unités particulièrement formées et combatives, contribuent au plan. C’est dans cette atmosphère d’enthousiasme révolutionnaire qu’est né le slogan aujourd’hui encore célèbre : « No pasaran ! » (ils [les fascistes] ne passeront pas). Ce dispositif est complété par l’arrivée à Madrid de conseillers militaires soviétiques, d’armes modernes comme des tanks et des avions en provenance de Moscou.

La première étape de la bataille de Madrid se déroule du 8 au 20 novembre. Les milices ouvrières parviennent à repousser les assauts de l’armée nationaliste au prix de combats acharnés, maison par maison, extrêmement meurtriers des deux côtés. Face à la résistance acharnée, Franco choisit alors de bombarder Madrid intensément espérant briser le moral de la population. Si l’aviation nationaliste sans adversaire à la hauteur massacre ainsi chaque jour des milliers de civils, qui n’ont plus d’immeubles où s’abriter, elle ne parvient pas à briser la défense de la ville. C’est alors que commence une troisième étape de la bataille : les franquistes veulent affronter les armées « républicaines » non dans des combats de rue, mais en rase campagne. Mais cette tactique, tout aussi meurtrière, n’offre pas les succès escomptés : le courage des ouvriers, alliés aux avions et aux tanks russes, parviennent à repousser les assauts nationalistes. Mussolini demande que les troupes italiennes, composées de 50 000 hommes, bien entraînées et bien armées, soient engagées dans l’assaut décisif. Elles attaquent au nord début février et réussissent une percée. Pour les arrêter, les défenseurs de Madrid ne comptent pas seulement sur les armes et les munitions : le secteur italien des Brigades Internationales confectionnent des tracts en italien qui appellent les ouvriers et les paysans sous l’uniforme, intoxiqués par des années de dictature fasciste, à la « fraternité prolétarienne » et à la « solidarité internationale ».

Conjugués aux difficiles conditions climatiques et à la dureté des combats, cette agitation porte ses fruits, semant le désordre dans les troupes italiennes qui, fin mars, doivent battre en retraite. Les défenseurs de Madrid font des milliers de prisonniers. Ils continuent de mener auprès d’eux une propagande révolutionnaire et, en ce 18 mars, anniversaire du début du soulèvement de la Commune de Paris, ils partagent leur maigre ration avec leurs prisonniers.

La meilleure réfutation des arguments de ceux qui prétendent qu’il n’y avait pas d’autre solution que de faire d’abord la guerre et la révolution ensuite et que, logiquement, il fallait mettre en place une armée régulière pour mener la guerre, c’est la défense victorieuse de Madrid. Elle s’est opérée sous le drapeau du combat pour la révolution prolétarienne et avec des méthodes révolutionnaires.

La politique de front populaire de Caballero provoque la formation d’une opposition de gauche et de droite

Caballero et le PCE : de l’entente à la rupture

La logique générale du gouvernement Caballero est celle du front populaire, c’est-à-dire celle des staliniens, qui prétendent assurer la victoire dans la guerre grâce à l’appui des bourgeoisies « démocratiques » et des « classes moyennes » (paysannerie, fonctionnaires, petits patrons, etc.). C’est la raison pour laquelle Caballero refuse de proclamer l’indépendance du Maroc, qui pourrait être une arme décisive pour désorganiser les meilleures troupes de Franco, composées de soldats marocains. Il s’agit de ne pas mécontenter les puissances coloniales, France et Angleterre, qui craignent les effets de contagion qu’une telle proclamation pourrait avoir vis-à-vis de leurs propres colonisés. De même, le gouvernement refuse tout aide aux nationalistes marocains venus solliciter argent et armes pour lutter contre Franco. A l’intérieur, la politique de Caballero est là encore conforme à celle du PCE : la restauration de l’État et le grignotage des conquêtes révolutionnaires ont affaibli les organisations ouvrières et renforcé les classes intermédiaires.

Cependant, à la différence des staliniens, le vieux chef socialiste a conçu sa politique de conciliation de classes comme provisoire (1), là où le PCE mène délibérément une politique contre-révolutionnaire pour préserver les intérêts de la bureaucratie soviétique. Celle-ci craint plus que tout une victoire de la révolution prolétarienne sur le fascisme en Espagne. Elle risquerait d’ouvrir une vague révolutionnaire dans toute l’Europe et par là de rendre possible le renversement de la bureaucratie par les ouvriers d’URSS. Le dirigeant du PSUC résume ainsi la pensée des staliniens : « Avant de prendre Saragosse, il faut prendre Barcelone [bastion de la révolution]». Les tensions entre Caballero et les staliniens se cristallisent avec le refus par ce premier d’une fusion du PCE et du PSOE. Instruit par l’expérience de la fusion des JS et JC en JSU, il comprend que cela signifierait la mainmise complète des staliniens sur le parti unifié.

Ces tensions éclatent avec la chute de Malaga, victime à la fois d’un manque de soutien militaire en matériel et en hommes et à des heurts violents entre la CNT et le PCE, qui se combattent les armes à la main, au moment où les troupes italiennes débarquent. Le PCE déclenche une première offensive contre un lieutenant de Caballero, le général Asensio, ministre de la Guerre. Celui-ci également accablé par la CNT, est acculé à la démission fin février 1937. Mais Caballero trouve l’occasion de riposter avec le premier scandale des prisons privées de la GPU (police politique de Staline). Ses agents à Madrid ont déjà commencé à arrêter, torturer et exécuter leurs opposants politiques, à commencer par les militants de la CNT. Il dissout la junte « révolutionnaire » de Madrid qui était aux mains du PCE. Mais le vieux chef socialiste est impuissant, en partie car l’armée dépend de plus en plus du soutien soviétique en conseillers et en matériel. Les staliniens font ainsi échouer le plan proposé par Caballero pour couper les armées nationalistes en deux en attaquant vers le sud (Extrémadure et Andalousie). L’État bourgeois, qu’il a très largement contribué à restaurer, lui échappe. Mais, bien sûr, c’est sa politique centriste, c’est-à-dire son rêve d’une impossible situation intermédiaire où la révolution ne serait pas menée à bien, mais pas non plus totalement liquidée, bref son refus de s’engager sur la voie de la révolution (ce qui supposerait d’appeler à la mobilisation révolutionnaire des masses pour poursuivre la révolution et de combattre ouvertement et farouchement les staliniens), qui est la raison profonde et véritable de son impuissance.

Le PCE juge que Caballero, nécessaire autrefois pour canaliser le torrent révolutionnaire et casser le double pouvoir, est devenu un obstacle encombrant sur la voie de la liquidation totale de la révolution. Il cherche donc une alliance avec le centre et la droite du PSOE, ainsi qu’avec les partis bourgeois contre Caballero.

La montée de l’opposition révolutionnaire

Le gouvernement Caballero n’est pas seulement attaqué sur sa droite, mais aussi sur sa gauche. Les difficultés économiques, le développement des inégalités, le piétinement de la révolution rendent une partie des masses impatientes. A la base de la CNT, du PSOE et de l’UGT, une fermentation révolutionnaire est en cours. Le POUM est exclu du gouvernement de la Généralité de Catalogne. Ses dirigeants, toujours hésitants, commencent cependant à reconnaître que leur participation a été une erreur. Ils critiquent l’orientation contre-révolutionnaire du gouvernement de Companys et appellent à reformer des comités ouvriers. Le POUM se met à attaquer également les staliniens, dénonçant « les agissements contre-révolutionnaires du PCE et du PSUC ». Son organisation de jeunesse, la JCI, fait de même, mais sans hésitations. Ce virage des dirigeants du POUM, sous la pression des événements, ne fait que confirmer combien Trotsky avait raison de condamner leur politique de participation critique au front populaire. Dans le même temps, une opposition, nombreuse, mais désorganisée et sans dirigeant, monte dans la CNT et la FAI pour refuser la politique de collaboration de classes. L’alliance des jeunesses du POUM et des jeunesses libertaires sous des mots d’ordre révolutionnaires rencontre un grand écho, en particulier en Catalogne. A l’opposé, Santiago Carillo, dirigeant de la JSU stalinienne appelle fin mars à constituer l'« Alliance de la jeunesse antifasciste », dont Santiago Carrillo voudrait qu'elle soit « l"unité avec les Jeunes républicains, avec les jeunes anarchistes, avec les jeunes catholiques qui luttent pour la liberté... pour la démocratie et contre le fascisme et pour l'indépendance de la patrie contre l’invasion étrangère ». Mais cette orientation provoque une révolte de nombre d’anciens jeunes socialistes de la JSU qui dénoncent « l’abandon des principes marxistes ». Les partisans de Caballero se regroupent au sein du PSOE et de l’UGT. On recommence à parler d’un gouvernement CNT-UGT. Cependant, le vieux chef socialiste ne sort pas de son centrisme : il ne veut ni mener la révolution jusqu’à son terme sous prétexte de gagner d’abord la guerre, ni mener jusqu’à son terme la liquidation de la révolution et ses conquêtes.

Les journées de mai 1937 à Barcelone : la politique de la CNT et du POUM conduit à une défaite sans véritable combat

Les tensions sont particulièrement vives en Catalogne, bastion de la révolution, où les ouvriers sont toujours armés, c’est-à-dire où la situation de double pouvoir n’a pas été complètement liquidée. L’enterrement d’un dirigeant du PSUC et de l’UGT assassiné est l’occasion d’une démonstration de forces du PSUC et du gouvernement de la Généralité contre la CNT et le POUM. Les staliniens veulent en finir avec ce dernier bastion de la révolution : comme le dit un dirigeant du PSUC, « il faut prendre Barcelone avant de prendre Saragosse ». Pour cela, il faut désarmer les ouvriers. Le 3 mai, le ministre de l’Intérieur de la Généralité, Rodriguez Salas (PSUC), fait occuper par la police le Central téléphonique, qui depuis son expropriation du groupe American Telegraph, fonctionne sous la direction d’un comité CNT-UGT. Il justifie l’opération par le fait que les membres du gouvernement central et de la Généralité du Catalogne ne peuvent pas communiquer entre eux sans être écoutés par les militants de la CNT et de l’UGT. Mais il se heurte à la résistance des miliciens de la CNT chargés de la garde du lieu. Lorsque les ouvriers apprennent la nouvelle, ils se mettent spontanément en grève et dressent des barricades : en quelques heures, ils sont maîtres des 9/10e de la ville. Le POUM y voit une épreuve décisive et se prononce pour la résistance. Mais les chefs de la CNT tentent d’apaiser la situation : ils font de nombreux discours radiodiffusés en ce sens. Caballero, inquiet, réagit vivement. Il décide de placer la gestion de la sécurité en Catalogne sous la férule du gouvernement central. Il fait dépêcher depuis Valence les ministres anarchistes, Garcia Oliver et Montseny, pour contenir la colère des ouvriers. En même temps, il envoie une colonne de 5 000 hommes chargée de rétablir l’ordre à Barcelone et poste des navires de guerre devant le port. Le POUM n’ose pas essayer de s’appuyer sur la base de la CNT pour déborder les leaders anarchistes. C’est pourquoi le mouvement finalement reflue. Il se clôt le 6 mai avec l’arrivée de la colonne gouvernementale. Les miliciens doivent déposer les armes. Le gouvernement prend le contrôle de tous les édifices publics. On découvre les cadavres des chefs italiens de l’opposition révolutionnaire montante dans la CNT, Camilo Berneri et Barbieri, parmi les 500 morts de ces journées.

L’offensive contre-révolutionnaire

L’interdiction du POUM et l’arrestation de son comité central

Les staliniens dénoncent les événements de Barcelone comme une insurrection organisée par le POUM et les trotskystes, « agents d’Hitler et de Mussolini » pour déstabiliser la République. Ils exigent du gouvernement la dissolution du POUM. Caballero refuse, soutenu par la CNT. Mais il perd alors le soutien des ministres bourgeois, staliniens et socialistes de droite et du centre. Maintenant qu’il a permis la liquidation du dernier bastion de la révolution, Caballero est devenu inutile à ses alliés d’hier. Il démissionne sans chercher à constituer un gouvernement UGT-CNT-POUM contre les staliniens, pendant qu’il en est encore temps. C’est une nouvelle manifestation de son centrisme, c’est-à-dire de son refus de s’engager sur la voie de la révolution, qui ouvre à chaque fois la voie aux réformistes qui veulent liquider totalement la révolution. Le nouveau gouvernement, présidé par le socialiste de droite Negrin, est dominé par les staliniens, flanqués des socialistes de droite et du centre et des bourgeois républicains, l’UGT et la CNT refusant d’y participer.

Sa première action consiste à lancer une féroce répression contre le POUM, qui est interdit le 28 mai. Ses dirigeants sont arrêtés le 16 juin. L’acte d’accusation contre le POUM contient principalement deux éléments : avoir fait de la propagande en vue du renversement violent de la République et avoir calomnié avec les trotskystes un pays ami de l’Espagne, l’URSS. Nin a été transféré dans les prisons privées mises en place par la GPU. Comme il refuse d’avouer sa prétendue collusion avec les fascistes, les staliniens l’exécutent. En effet, libéré, Nin, dirigeant connu et prestigieux du mouvement ouvrier espagnol et international, se transformerait pour les staliniens en redoutable accusateur. Ainsi, quand bien même sa politique centriste à la tête du POUM a contribué à la défaite de la révolution espagnole, il meurt en militant révolutionnaire, privant les staliniens des moyens d’instruire en Espagne d’autres procès de Moscou. À partir d’août 1937, toute critique de l’URSS est interdite. Lorsque le procès du POUM aura finalement lieu, plus d’un an plus tard, les dirigeants y revendiqueront une politique révolutionnaire visant à renverser la République bourgeoise et seront condamnés pour ce motif.

La dissolution du conseil de défense d’Aragon

Malgré son entrée dans la «légalité républicaine », le conseil de défense d’Aragon reste un bastion des fractions les plus radicales de la CNT et de la FAI. Pour parachever la liquidation de la révolution, le gouvernement central doit détruire cet organe. Il le fait en accusant ces dirigeants de la CNT de la FAI de contribuer à aider objectivement la victoire des fascistes en faisant obstacle à la pleine centralisation supposée nécessaire à la victoire et en dénonçant les « extrémistes » qui sont manifestement de mèche avec la cinquième colonne, c’est-à-dire avec les forces favorables à Franco au sein de l’Espagne « républi-caine ». Il envoie l’armée faire appli-quer le décret dissolvant le conseil de défense de l’Aragon. Elle rem-place les comités par des conseils municipaux, interdit les journaux anarchistes et occupe les locaux de ses organisations. Le gouvernement parvient ainsi à liquider du même coup ceux qui, au sein de la FAI et de la CNT, remettent en cause la politique suivie depuis septembre 1936, l’entrée au gouvernement, le refus du combat lors des journées de mai à Barcelone.

La liquidation de l’opposition inconséquente de Caballero

Caballero, encore secrétaire général de l’UGT, influent dans le PSOE et dans les JSU, constitue le dernier obstacle pour parachever la liquidation de la révolution et la reconstruction d’un État bourgeois au régime dictatorial. Mais Caballero ne veut pas opposer une politique révolutionnaire à la politique contre-révolutionnaire des staliniens, de la droite du PSOE et des républicains. Il ne soutient pas ouvertement la puissante opposition qui s’organise dans les JSU, exigeant un congrès, et qui sera affaiblie par la chute des Asturies aux mains des franquistes, qui constituait son bastion. La lutte se déplace ensuite à l’UGT. Le PCE lance une opération scissionniste qui finit par aboutir grâce à l’appui du gouvernement qui reconnaît comme seule légale l’UGT dissidente. Caballero décide de riposter et d’organiser de grands meetings dans les principaux centres de l’Espagne républicaine où il dénonce la politique des communistes, mais sans rien leur opposer. Ce triomphe est par conséquent vain. Un à un l’État fait interdire les quotidiens dirigés par les amis de Caballero et lui arrache définitivement le contrôle de l’UGT début 1938. Cette nouvelle manœuvre stalinienne recevra la bénédiction du représentant de la FSI (Fédération Syndicale Internationale) qu’est le secrétaire de la CGT française, le réformiste social-démocrate Léon Jouhaux. Le gouvernement Negrin s’attache à liquider toute trace de la révolution. Pour mener la répression, il crée une justice d’exception, où tous les juges sont nommés par le gouvernement, car les tribunaux populaires restent à ses yeux trop cléments pour les militants révolutionnaires, qu’ils soient du POUM, de la CNT ou de la gauche du PSOE. Il met un terme à la « syndicalisation » des entreprises où il rétablit la hiérarchie capitaliste.

La fin de la révolution et la perte de la guerre

La révolution liquidée, le gouvernement mène la guerre. Mais précisément parce qu’il a liquidé la révolution, il ne peut plus gagner la guerre. Sur le terrain de la guerre classique, les troupes nationalistes, appuyés par l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste sont supérieures aux troupes « républicaines » : mieux entraînés, mieux armées, mieux commandées. En outre, l’aide de l’URSS tend à diminuer. L’agonie durera plus d’un an, jusqu’en mars 1939. Elle sera parsemée de négociations impulsées notamment par l’Angleterre en vue d’un accord entre les « républicains » et les « fascistes » pour mettre un terme à la guerre et sceller une « réconciliation nationale ».

Les leçons politiques de la révolution et de la guerre d’Espagne

Menchévisme, anarchisme et bolchévisme

Les révolutionnaires se doivent d’étudier avec attention les défaites du prolétariat pour en tirer les leçons politiques permettant de préparer les victoires de demain. Qu’ont montré de ce point de vue la révolution et la guerre d’Espagne ? Elles ont, d’une part, confirmé dans la pratique le caractère contre-révolutionnaire du stalinisme, dont la politique menchevik exprimait au fond les intérêts de la bureaucratie soviétique. Celle-ci, qui cherchait l’alliance avec les bourgeoisies « démocratiques » contre les « bourgeoisies » fascistes, se devait de prouver sa capacité à faire usage de son prestige pour préserver la propriété privée des moyens de production contre les masses révolutionnaires. Elles ont, d’autre part, manifesté l’inconsistance complète de l’anarchisme, qui s’est révélé n’avoir aucune stratégie propre. Les chefs anarchistes ont le plus souvent penché du côté du menchevisme, la base et certains dirigeants minoritaires ont cherché la voie d’une politique bolchevik sans jamais vraiment la trouver. Bref, la tragédie du prolétariat espagnol a confirmé par la négative que le trotskysme, continuité du bolchevisme, est fondamentalement le seul courant réellement marxiste révolutionnaire.

Théorie de la révolution permanente

La théorie de la révolution permanente soutient que seul le prolétariat peut réaliser les tâches démocratiques de la révolution, en mobilisant les masses paysannes pauvres derrière son programme, en vue de la conquête du pouvoir. En effet, la bourgeoisie ne peut réaliser les tâches démocratiques, parce que ce programme est contraire aux intérêts des classes dominantes (expropriation des grands propriétaires fonciers, expropriation de l’Église, etc.) et parce qu’il suppose pour être accompli une mobilisation révolutionnaire des masses dangereuse pour la domination capitaliste. En outre, lorsque la lutte de classes s’exacerbe, la bourgeoisie ne peut même pas maintenir son pouvoir sans remettre en cause les formes « démocratiques » de sa domination. Les gouvernements de Front Populaire successifs, coalition de partis bourgeois et de partis ouvriers sur un programme limité par le respect de la propriété privée des moyens de production, en ont tous apporté la preuve.

Le gouvernement de 1931-33 ne fait que des réformes timides et mène une féroce répression contre les masses révolutionnaires, celui de février-juillet 1936 laisse les fascistes préparer leur coup d’État plutôt que d’armer les masses, celui de septembre 1936 à mai 1937 œuvre méthodiquement à liquider les formes supérieures de démocratie que sont les comités-gouvernements et à stopper le processus révolutionnaire, enfin celui de juin 1937 à la fin de la guerre instaure une véritable dictature militaro-policière où tous les partis révolutionnaires sont persécutés et liquide toutes les conquêtes révolutionnaires. Bref, il n’y a pas de programme intermédiaire entre le programme de la révolution prolétarienne et celui de la réaction bourgeoise.

Le Front Populaire et ses champions staliniens :puissants pour stopper la révolution prolétarienne, impuissants pour lutter contre le fascisme

Les staliniens s’efforcent de justifier le front populaire par la nécessité d’opposer la plus grande force possible au fascisme. Pour y parvenir, expliquent-ils, il faut réunir tous ceux qui sont opposés au fascisme : socialistes, anarchistes, communistes, mais aussi bourgeois « démocrates ». Du point de vue de l’arithmétique parlementaire, il est vrai que la somme de tous ces partis est supérieure à celle des seuls partis ouvriers. Mais dans la réalité de la lutte des classes, les choses sont tout autres. En effet, le Front Populaire est une alliance entre partis ouvriers et partis bourgeois. Il réalise donc « l’alliance » de classes qui ont des intérêts opposés : c’est pourquoi les forces ne peuvent ici s’additionner. Tout au contraire, l’une des deux classes doit diriger l’attelage, subordonnant les forces de l’autre à la réalisation de son propre programme. Puisque le Front populaire repose sur un programme bourgeois, c’est-à-dire encadré par le respect de la propriété privée des moyens de production, le Front Populaire revient à mettre la force de masses révolutionnaires au service de la défense de l’État bourgeois. En Espagne, cette alliance a pris une forme particulièrement caricaturale, celle de l’alliance avec « l’ombre de la bourgeoisie », vu que celle-ci se trouvait presque entièrement du côté de Franco, tandis qu’il ne restait du côté « républicain » que quelques-uns de ses représentants politiques. Les dirigeants républicains, comme Azaña, Companys, etc, ont pu jouer un rôle uniquement grâce à l’appui que les réformistes leur ont apporté. Mais pourquoi, s’ils étaient aussi insignifiants, les réformistes ont-ils fait alliance avec ces républicains ? Les bourgeois « démocrates » servaient aux chefs staliniens, sociaux-démocrates et anarchistes à se justifier devant les masses : bien sûr, nous sommes pour la révolution socialiste, mais nous ne devons pas la commencer maintenant, car Azaña, Companys & Cie, la France et l’Angleterre ne le veulent pas ; or, sans leur alliance, nous ne pouvons pas gagner la guerre. Pourquoi les républicains bourgeois cherchaient-ils l’alliance avec ceux qui officiellement étaient contre le capitalisme ? Parce que seul le prestige dont jouissaient les chefs réformistes pouvait permettre de faire accepter aux ouvriers la remise de la révolution à plus tard. Ces « champions de la démocratie » n’ont rien eu à redire aux méthodes dictatoriales et répressives du GPU quand ils ont compris que c’était la condition du maintien de la propriété privée des moyens de production.

Le rôle des anarchistes

La stratégie anarchiste ou plutôt son absence de toute stratégie révolutionnaire conséquente a fait faillite face à la révolution, comme Trotsky s’efforce de le montrer rigoureusement : « Si les anarchistes avaient été des révolutionnaires, ils auraient avant tout appelé à la création de soviets réunissant tous les représentants de la ville et du village, y compris ceux des millions d'hommes les plus exploités qui n'étaient jamais entrés dans les syndicats. Dans les soviets, les ouvriers révolutionnaires auraient naturellement occupé une position dominante. Les staliniens se seraient trouvés en minorité insignifiante. Le prolétariat se serait convaincu de sa force invincible. L’appareil de l'Etat bourgeois n'aurait plus été en prise sur rien. Il n"aurait pas fallu un coup bien fort pour que cet appareil tombât en poussière. La révolution socialiste aurait reçu une impulsion puissante. Le prolétariat français n'aurait pas permis longtemps à Léon Blum de bloquer la révolution prolétarienne au-delà des Pyrénées (…)

« Cette seule autojustification : « Nous n'avons pas pris le pouvoir, non parce que nous n'avons pas pu, mais parce que nous n'avons pas voulu, parce que nous sommes contre toute dictature », etc., renferme une condamnation de l'anarchisme en tant que doctrine complètement contre-révolutionnaire. Renoncer à la conquête du pouvoir, c'est le laisser volontairement à ceux qui l'ont, aux exploiteurs. Le fond de toute révolution a consisté et consiste à porter une nouvelle classe au pouvoir et à lui donner ainsi toutes possibilités de réaliser son programme. (…) Le refus de conquérir le pouvoir rejette inévitablement toute organisation ouvrière dans le marais du réformisme et en fait le jouet de la bourgeoisie; il ne peut en être autrement, vu la structure de classe de la société (…)

Se dressant contre le but, la prise du pouvoir, les anarchistes ne pouvaient pas, en fin de compte, ne pas se dresser contre les moyens, la révolution. Les chefs de la C.N.T. et de la F.A.I. ont aidé la bourgeoisie, non seulement à se maintenir à l'ombre du pouvoir en juillet 1936, mais encore à rétablir morceau par morceau ce qu'elle avait perdu d'un seul coup. En mai 1937, ils ont saboté l'insurrection des ouvriers et ont sauvé par là la dictature de la bourgeoisie. Ainsi l'anarchiste, qui ne voulait être qu'antipolitique, s'est trouvé en fait antirévolutionnaire et, dans les moments les plus critiques, contre-révolutionnaire » (Trotsky, « Espagne : dernier avertissement », décembre 1937).

Le POUM

Le POUM a certes défendu en paroles un programme trotskysant, mais dans la pratique il n’a été que l’extrême gauche du front populaire. Au lieu d’essayer de s’appuyer sur la mobilisation révolutionnaire des masses pour combattre le front populaire et avancer vers la conquête du pouvoir par le prolétariat, le POUM s’est efforcé de persuader les chefs réformistes de gauche et les anarchistes de le suivre, en essayant de leur démontrer la supériorité du capitalisme sur le socialisme. En outre, en constituant ses propres syndicats, ses propres milices, etc., le POUM s’est lui-même isolé des masses, alors qu’il aurait fallu au contraire travailler dans les organisations de masses, construire des cellules dans l’UGT et surtout la CNT. Si le POUM a sans doute sincèrement désiré la victoire de la révolution en Espagne, il a été dialectiquement, précisément en raison de sa politique centriste, le plus grand obstacle à la construction d’un véritable parti révolutionnaire en Espagne. De ce point de vue, la rupture de Nin et de la section espagnole de l’Opposition de Gauche avec le trotskysme et la IVe Internationale a eu des conséquences tragiques pour le prolétariat espagnol et mondial.

Les conditions de la victoire

La victoire du prolétariat et des masses opprimées dans la guerre civile est une question de stratégie révolutionnaire. Pour l’emporter, les masses doivent avoir conscience qu’elles ne luttent pas pour rétablir l’ancienne forme démocratique d’oppression, mais pour leur propre émancipation. Il faut à la fois commencer à réaliser le programme de la révolution sur le territoire occupé par le prolétariat et les masses et sur tout nouveau territoire conquis, faire de la propagande pour ce programme à l’arrière des troupes ennemies, car elles ne peuvent mener la guerre sans s’appuyer sur le mécanisme de l’exploitation capitaliste et de l’oppression. D’une part, ce sont des prolétaires, des paysans et en outre dans le cas de l’Espagne, des peuples colonisés, qui servent dans les rangs de l’armée de Franco. D’autre part, toute guerre suppose la production d’armes, de munitions et de vivres, réalisée par des prolétaires. S’il l’on parvient à les attirer au programme de la révolution sociale, alors cela affaiblit plus l’armée ennemie que n’importe quel arsenal militaire. C’est pourquoi il aurait fallu non seulement poursuivre la révolution engagée spontanément par les ouvriers dès juillet 1936 (expropriation d’usines et de terres, production sous contrôle ouvrier, destruction de la police remplacée par des milices, etc.), mais aussi proclamer l’indépendance du Maroc pour désagréger les troupes d’élite de Franco, composées d’opprimés marocains, et apporter un soutien actif aux nationalistes marocains contre la domination impérialiste espagnole. La victoire sur les troupes italiennes en mars 1937 n’a été rendue possible que par une propagande et une agitation révolutionnaire de ce genre. Dans la politique extérieure, la révolution doit chercher non le soutien — impossible — de gouvernements bourgeois, mais celui des travailleurs et des peuples opprimés du monde entier.

Et l’armement, dira-t-on ? Pouvait-on se passer de l’aide de l’URSS ? Trotsky rétorque que, jusqu’à maintenant, les révolutions victorieuses n’ont pu compter que sur elles-mêmes, comme la révolution russe, face à l’hostilité de tous les pays capitalistes. Dire que l’aide d’une puissance extérieure serait nécessaire au succès de la révolution, ce serait décréter l’impossibilité d’une première révolution. En fait, il était tout à fait possible de réorganiser l’industrie en Espagne pour produire des armes suffisantes en qualité et en quantité pour gagner la guerre. Car, comment la Russie soviétique, pays arriéré, rendu exsangue par trois ans de guerre impérialiste, aurait-elle pu triompher des armées de dix-huit pays impérialistes si une telle mission était impossible ? Mais, bien sûr, la victoire des bolcheviks dans la guerre civile s’explique d’abord et avant tout par leur politique révolutionnaire qui a permis de désagréger les armées ennemies.

1) Pour un examen plus précis de l’attitude oscillante et hésitante de Caballero, marquée par la contradiction entre un discours parfois révolutionnaire et une pratique réformiste, cf. Au Clair de la lutte n° 4, « La révolution et la guerre d’Espagne », 2e partie.

.jpg)